Para comprender el siglo XXI en su primer cuarto recorreremos la obra del gran historiador marxista Perry Anderson en dicho lapso. Allí destacan el ascenso chino, la recomposición rusa, el factor BRICS y los realineamientos de las subpotencias, así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) invadió directamente todo el centro de Afroeurasia, al tiempo que se asentó sobre las adyacencias de Rusia, China e Irán, o sea en los contornos de Eurasia. Están presentes los vínculos entre poder, guerras y capital como eje del desandar del sistema mundial.

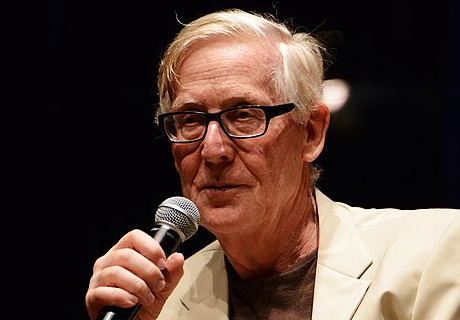

El hermano de Benedicth, un clásico a todas vistas, trabaja en el siglo XXI sobre las cuestiones cruciales. Relevemos algunos de sus artículos y libros para así arribar a su artículo más reciente: ¿Hacia un cambio de régimen en Occidente? (2025). Entre otros, aludo a los siguientes textos en New Left Review: Precipitarse hacia Belén (2001), Internacionalismo: un breviario (2002), Fuerza y Consentimiento (2002), Apuntes sobre la coyuntura (2008), Dos revoluciones (2010), Concatenación sobre el mundo árabe (2011), El nuevo viejo mundo (2012, libro), Imperium et Consilium, la política exterior estadounidense y sus ideólogos (2013, libro), Rusia inconmensurable (2015), La casa de Sión (2016), Ukania perpetua (2020) y por último, el reciente artículo y disparador de este escrito: ¿Hacia un cambio de régimen en Occidente?(2025).

En la imprescindible obra un historiador comprometido como Perry (no podría, o no debería ser de otra forma), Precipitarse hacia Belén (2001), no es menos indispensable, al contrario. Este pensador contemporáneo resalta desde los primeros levantamientos palestinos de 1919, 1920, para leerlos en clave de intifada. Y profundiza en cómo y porqué se explota el judeicidio, la Shoá en hebreo (1941-1945) (más conocida como holocausto). Por eso, la culpabilidad europea acerca de ese suceso juega un papel para limitar el accionar militar israelí, pero sobre todo lo ejecuta su lugar como apéndice imperial.

Presenta ese archiconocido caso (pero en la superficie) como una pugna entre dos nacionalismos. Pero con salvedades como la cuestión del colonialismo, que justamente contradice esa noción tan extendida. Se trata de colonos frente a nativos. Por eso su lucha difiere y no es idéntica su legitimidad en la lucha armada, en la defensa de su derecho a la determinación y en el uso de ese enclave por las potencias occidentales. Nos permite explicar la cantidad de sanciones de las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos internacionales hacia la política israelí. Ese expansionismo herramienta colonial e imperial, y por ende capitalista, que se manifiesta hace casi dos años en un genocidio.

La potencia de Fuerza y consentimiento (2002)atraviesa esa noción gramsciana esbozada en un título tan significativo. Allí indaga a fondo el papel de Estados Unidos en el mundo por la coyuntura de octubre de 2002. Un año después del 11/S, y a 18 meses de la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Especifica las condiciones que permitieron a la potencia norteamericana convertirse en una hegemonía. Analiza los planteos del gran pensador y activista italiano Antonio Gramsci. También se refiere el debate Kautsky-Lenin acerca del imperialismo, de la asociación o rivalidad entre potencias.

El objetivo de este prolífico historiador, según apunta, es “[…] lanzar un puñado de flechas del carcaj de la teoría socialista clásica […]”. Resume, dentro de su mirada sistémica, el renovado brío invasor que se abrió con el nuevo siglo. Puesto en cuestión en tiempos recientes por la recomposición militar rusa y la meteórica reemergencia china. Aunque constante si observamos, a partir de su revolución, sus tasas de crecimiento durante décadas, que la catapulta desde la periferia al centro con una distribución de la riqueza mayor al promedio.

En Apuntes sobre la coyuntura (2008) mapea el arco de invasiones lideradas por la potencia norteamericana en el centro de Afroeurasia. Destaca cómo en ese año de crisis capitalista cíclica, comparable a 1929 según subraya en su artículo más reciente (2025). Ya colocaba, casi dos décadas atrás, la tensión EEUU-China y Rusia como un eje a mirar con lupa. Lo explica así: “Las cuestiones controvertidas –la instalación de misiles demasiado cerca de Moscú, acoso verbal sobre China con motivo del yuan– persisten…”. Y agrega:

Entre las demás potencias –China, Rusia, Japón, India, Brasil– hay escaso interés en Oriente Próximo […] Las dos regiones más obvias que hay que considerar son Europa y América Latina: la primera en tanto que patria del movimiento obrero como fenómeno moderno en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Escandinavia y otros; la segunda como el único continente con un registro constante de agitaciones radicales durante todo el siglo XX, desde la revolución mexicana antes de la Primera Guerra Mundial y la cubana después de la Segunda hasta las experiencias venezolana y boliviana en la actualidad, después del final de la Guerra Fría.

Aquí vuelve a extender el mapamundi para ir delineando zonas a las que prestar mayor atención. Esa visión de conjunto del sistema mundial, resulta una necesidad imperiosa para estudiar y comprender alguna cuestión, en la historia contemporánea pero antes también.

En Dos revoluciones (2010), vislumbraba: “Si el acontecimiento que dominó el siglo XX, por encima de cualquier otro, fue la trayectoria de la Revolución rusa, el siglo XXI estará determinado por el resultado de la Revolución china (2010: 55)”. El autor que estamos historizando, redactó obras clásicas como Transiciones de la antigüedad al feudalismo (1979) o El estado absolutista (1974) –publicados hace medio siglo y sin perder vigencia–. De estos libros podemos extraer para esta investigación su planteo sobre el modo de producción esclavista, que va en consonancia con el De Ste Croix (también marxista británico) en su libro La lucha de clases en el mundo antiguo (1976). Dicho historiador especialista en la llamada antigüedad, postula que, si existe explotación, podemos considerar que existe una relación de clase, y por eso advierte que amo y esclavo son clases. En Transiciones desarrolla la tesis de la importancia sustancial de los cambios tecnológicos como disruptivos en los avances en los modos y las relaciones de producción.

Volviendo a sus trabajos del corriente siglo, en dicho artículo sobre las revoluciones en China y Rusia, en concordancia, plantea algunas premisas para interpretar los cambios tecnológicos. Anderson empodera el papel jugado por la Revolución China de 1949, en el caso del gigante asiático como también hacia el resto del mundo:

El resultado de la Revolución china ofrece un llamativo contraste. Cuando entra en su séptima década, la República Popular es una locomotora de la economía mundial: simultáneamente el mayor exportador hacia la UE, Japón y Estados Unidos; el mayor poseedor de reservas de divisas del mundo; un país que durante un cuarto de siglo ha alcanzado los índices de crecimiento más rápidos de la renta per cápita contando con la población más numerosa (Anderson, 2010: 55).

Para las perspectivas sobre todo occidentales, China oscila entre una sinomanía y una sinofobia. Define la cuestión china de la siguiente manera:

un régimen nacido de una revolución en un país con una población más de siete veces superior a la de Japón, República de Corea y Taiwán juntos […]. Y como una transformación sideral que estamos viviendo desde su revolución, ellos y quienes la estudian.

Indaga sobre dos de las revoluciones que aun impactan en el imaginario, en lo simbólico, pero también en lo material. Reflexiona sobre esos grandes cambios en las placas tectónicas, sin aproximarse a esos gigantes, no se comprende ni el siglo XX ni el XXI.

Movimientos sociales y rebeliones populares más actuales lo llevan a esbozar el proverbial Concatenación sobre el mundo árabe (2011). El habitual colaborador de la New Left Review nos orienta con el objetivo de contextualizarla en los aspectos geohistóricos en referencia a las revueltas de 1848 y a otros procesos revolucionarios. Pero recalca lo dicho en otros escritos, la centralidad de la región del centro de Afroeurasia, a una especie de nudo gordiano, de cerca de la mitad de los yacimientos de gas y petróleo en una zona neurálgica. Y, por lo tanto, se constituye como imán atrayente de conflictos entre potencias, para erigirse como la región más intervenida del mundo en los siglos XX y este cuarto del XXI.

Los prolegómenos su nuevo artículo (2025) se encuentran en su libro Imperium et consilium, la política exterior estadounidense y sus teóricos (2013). Interesante el nombre en latín como conexión que se barajó en unos momentos entre imperio romano y estadounidense por sus características de primacía y ponderación de lo castrense. Esa investigación lo sumerge tras las bambalinas del poder de esa nación militarizada par excellence.

Ya expone allí como la OTAN pasa a impulsar más las desavenencias con el Kremlin, teniendo como campo de batalla las zonas intermedias. Es geografía es el terreno donde esa organización militar se expande –como el capitalismo–, hasta que alguna fuerza ose detenerlo. En Eurasia el hegemón militar se empantan. Luego de dos cruentas décadas de neoimperalismo disfrazado de neoliberalismo, no logra los objetivos propuestos, pero si particiona Estados y genera muerte, destrucción y millones de refugiados.

En Ukania perpetua (2020) observó su país de origen en relación al denominado neoliberalismo y los resultados junto a las concomitancias del Brexit. La coyuntura de Reino Unido conlleva un aspecto geopolítico a partir de ese desacople de la Unión Europea (fusión comercial y no militar, de eso se trata la OTAN). Eso induce a Perry a plantear: “¿qué tipo de política exterior puede adoptar Londres?”. Una cuestión de cambio de época, algo que se vincula con la forma en que ingresa el máximo exponente del imperialismo del siglo XIX. Un reino que encabezó la “segunda acumulación originaria” (según el geógrafo argentino Omar Gejo), resolución del imperialismo decimonónico frente a la crisis capitalista. Es decir, la expansión y colonización sobre Asia y África, junto con Francia y las demás potencias europeas, más la dominación geoeconómica sobre el resto.

Este longevo y activo pensador de 86 años, desde el centro anglosajón por excelencia, sintetiza: “La economía liberal de mercado británica –léase, caída secular– generó la doble rebelión que produjo el Brexit. Su victoria permitió que los conservadores obtuvieran el voto de la mayoría de la clase trabajadora.” La conformación de la Unión Europea y sus avatares geohistóricos los había ya estudiado en su libro El nuevo viejo mundo (2012). En ese trabajo, como su producción en general, explica su conformación continental y su rol como apéndice estadounidense. Dicho acoplamiento fungió para ofrecer contrapeso a la superpotencia soviética. En ese texto indaga el contexto en el cual surge dicha unificación de la península europea, de la masa Afroeuroasiática.

Un aporte sustancial a la visión de su obra y sus posturas las resume de manera precisa el cientista político griego George Souvlis, en su artículo Las antinomias de Perry Anderson (2020). Allí plantea que:

Los ensayos de Perry Anderson muestran su deslumbrante erudición y su amplitud de visión histórica. Pero la obra del marxista británico también se ha visto profundamente marcada por su cambio de perspectiva política, ya que sus esperanzas en la revolución socialista han dado paso a una lectura más sobria de las crisis del capitalismo.

Esto se agrega a las críticas más que acertadas del historiador marxista italiano Domenico Losurdo, en su libro El marxismo occidental (2018). Su teoría plantea que el marxismo occidental no es monolítico, como según Losurdo deja entrever P. Anderson en su obra Consideraciones acerca del marxismo occidental (1979). Dicho historiador y filósofo italiano, uno de los principales del siglo XX, señala a los marxistas europeos y estadounidenses del siglo XX por desatender el aporte de los movimientos socialistas anticoloniales. Algo que otro gran pensador italiano Giovanni Arrighi aborda de manera esplendida en Adam Smith in Beijing (2007).

Volviendo a Perry Anderson, en La Casa de Sión (2016) corrobora cierta intrascendencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), o más bien su colaboracionismo en detrimento de la causa palestina. Demuele lo tratado en los Acuerdos de Oslo, la solución de los dos estados. E ilustra el crecimiento exponencial de las colonias. Pone los puntos sobre las ies al mostrar los interminables tejemanejes entre Europa, Estados Unidos e Israel, marcando algunos matices entre esa relación.

Pero sigue vigente la lógica de Precipitarse hacia Belén (2001) cuando desliza que “[…] una sociedad de colonos sin país natal: una colonia que nunca provino de una metrópoli.” Cuestión a subrayar es que sí, la metrópoli tiene nombre y apellido, primero se llama Reino Unido, y luego, se denomina al responsable como su sucesor predilecto en el escenario global, Estados Unidos de Norteamérica.

Rusia inconmensurable (2015) es un artículo que le sirve para abordar la cuestión expuesta en Dos revoluciones (2010). Retoma el caso del gigante euroasiático para examinar la cuestión Ucrania y su inicio fulgurante de 2014, que estalló el 24 de febrero de 2022. Esa reflexión resulta necesaria, al momento, un cuarto de siglo de extinta, por autoimplosión y otros pormenores, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Plantea la centralidad de la ecuación de cómo Rusia se posiciona y se ve a sí misma en la encrucijada entre Oriente y Occidente. Marca la capacidad energética y estratégica rusa, al estar en manos de empresas con “parcialidad” estatal.

Anderson propone la siguiente idea:

Que el capital privado todavía controle la mayoría de los recursos petroleros del país hace de Rusia un caso atípico en el mundo contemporáneo, equiparable a bastiones de los principios de libre mercado como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, mientras que, en casi todas partes, desde Brasil a Noruega, Arabia Saudí, Angola, Indonesia o Venezuela, la propiedad pública es la regla. Pero la distribución de los títulos importa menos que el cambio producido (Anderson, 2015: 10).

Esto último para continuar echando luz a la trascendental transformación putinista. Entonces cita al propio Vladimir Vladímirovich Putin, ex KGB, de manera textual en un discurso de 2012:

Para nosotros, el Estado y sus instituciones y estructuras han desempeñado siempre un papel excepcionalmente importante en la vida del país y el pueblo. Para los rusos, un Estado fuerte no es una anomalía que se deba combatir; muy por el contrario, es la fuente y garante del orden, el pistón y principal fuerza motriz de cualquier cambio.

Para finalizar, define su escrito con la posición de Rusia postsoviética:

[…] el régimen de Putin ha intentado montar a horcajadas sobre la diferencia entre el viejo orden y el nuevo: buscando a la vez renovar los valores y las orientaciones que se han depreciado pero no han perdido todo su valor, y sumarse a los mercados que los han degradado sin someterse a la potencia hegemónica; ese intento de nadar en el oleaje del capitalismo financiero guardando la ropa de una administración tutelada es profundamente contradictorio, pero también refleja la extraña inconmensurable posición de Rusia en el actual orden internacional en el que el régimen está atrapado sin ninguna vía de escape a la vista (Anderson, 2015: 48).

Para reflexionar junto con este hilo conductor de la obra reciente y no tanto de Perry Anderson abordemos su publicación más reciente: ¿Hacia un cambio de régimen en Occidente? (2025). Luego de su recorrido habitual, donde ensaya sobre un amplio panorama de las coordenadas geohistóricas, lo emprende al considerar a Nuestra América, pasando por China. Es así que vale la pena citar su conclusión:

¿Acaso estos casos son demasiado exóticos como para tener alguna relación con el corazón del capitalismo avanzado? Lo que los hizo posibles fue la magnitud del impacto y la profundidad de la crisis que sufrió cada sociedad: la Depresión en Brasil y Argentina, la Revolución Cultural en China, equivalentes de los golpes a la confianza occidental en sí misma durante la II Guerra Mundial. Si la incredulidad en cuanto a la posibilidad de una alternativa llegara a decaer en Occidente, es probable que algo comparable lo provoque.

En sus trabajos la línea de las revoluciones es una constante. También lo es el estudio, del poder, de la hegemonía, de las grandes potencias y temas más relevantes podría decirse. Es probable que pese a usar la lógica de la fuerza y el consentimiento, uno notase cierta carencia en el uso de la herramienta conceptual del imperialismo. Aun así, es un autor esencial para comprender los tiempos que corren y poder transformarlos. Se trata de uno de los más grandes historiadores y pensadores del siglo XX y XXI. Una obra que utiliza el pasado como gran instrumento para la comprensión del presente y viceversa, la función de la ciencia social, o más bien la historia.

Vista esta obra magistral y colectiva, desde Argentina, presenciamos una crisis capitalista del declive de occidente (inexorable o no). Se avizoran burbujas a estallar como la economía antaño manufacturera de Estados Unidos. Reaparece la geopolítica y la importancia de la política en colisión con la economía. Asimismo, al acabarse los territorios a repartir estamos frente a la imposibilidad de una “3er acumulación primitiva” como solución a las crisis capitalitas.

Nos enfrentamos a un capitalismo financiarizado, digital que se conjuga ahora, con un keynesianismo armamentístico recargado. Y esas transformaciones, de este sistema autodestructivo, siguen usando como herramienta su brazo armado, el imperialismo. Algo sintetizado en el libro La crisis del sistema imperial (2023) del marxista argentino Claudio Katz. En ese sentido, continúa la acumulación por desposesión, la sobre acumulación, el ajuste espacial y drenaje de la periferia al centro.

Mientras se debate La derrota de Occidente (Emanuel Todd, 2024), cobra fuerza la cuestión del BRICS. Estamos frente a una organización qué es contrahegemónica o solo no hegemónico. ¿Se está gestando un frente antiimperialista en las rebeliones del Sahel o en las resistencias de Yemen y Palestina? Estas cuestiones en curso, los ejes de tensión en Ucrania, Taiwán o Israel-Irán-Palestina y eje de la resistencia, al hacer eclosión, puede continuar gestando, en síntesis, más guerras, más revoluciones.

Repasar un autor que coteja de manera tan versátil diversas y distantes revoluciones nos muestra en perspectiva, que el poder de expansión occidental está en franco retroceso. Veremos las resistencias desde abajo o mismo desde arriba al imperialismo. Puede extraerse que el sujeto activo y participativo de la historia es quien quebrará esas barreras de dominación impuestas mediante el fusil. Eso comienza con la batalla de las ideas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.