Pronto hará un siglo que nació John Berger, y Jonás es ya casi un cincuentón.

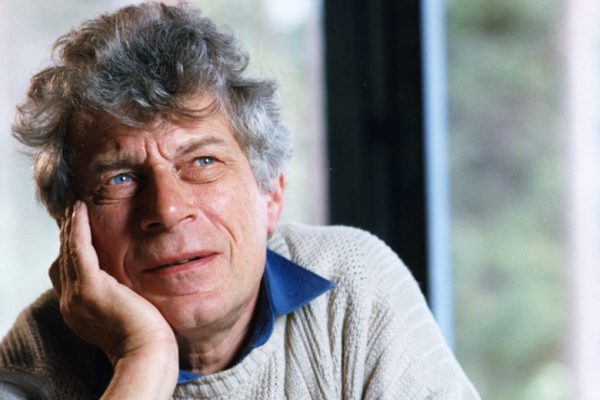

Cuando, en 1976, Tanner y Berger escribieron el guion de la película le dieron un título que hizo fortuna: Jonás, que cumplirá veinticinco años en el año 2000. Entonces, parecían referirse a un lejano futuro. Era la edad que tenía Berger cuando empezó a colaborar en New Statesman en la crítica de arte, muchos de cuyos textos serían agrupados después, en 1960, en Permanent Red. Berger murió hace pocos años y, ahora, vuelve. Casi quince años después de que Isabel Coixet dedicara su homenaje al escritor británico en el Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona, Valentín Roma ha vuelto a examinar su trayectoria en la muestra reunida en La Virreina que estará abierta hasta octubre de 2023.

Desde su juventud, Berger escribió en publicaciones comunistas, New Statesman, Marxism Today, Modern Quarterly, World News, y Realism: the Journal of the Artist Group of the Communist Party, pero también para el Sunday Times, e hizo mirar con otros ojos el arte, la fotografía, el dibujo, el trabajo en las fábricas, la vida de los emigrantes o el mundo campesino, siempre atento a la aparición de nuevas ideas, propuestas y figuras, como hizo con el subcomandante Marcos. A esos campesinos olvidados, ajenos al nuevo mundo que bullía en la miseria de las ciudades industriales, les dedicó varios libros, seguro de que tantos siglos de historia agraria no podían dejarse de lado, porque habían marcado por completo la existencia de los seres humanos, aunque ellos se estuvieran convirtiendo en invisibles.

A Berger le gustaba dibujar, pero confesó que no sabía para qué, con qué objeto, aunque puede discutirse su afirmación; también impartió clases de dibujo en St. Mary’s Teacher Training College. A veces, sus dibujos, casi bocetos que parecen inacabados, nos atrapan como en el esbozo inspirado en el Retrato de una mujer loca, de Géricault, donde se atisba la mirada desconfiada, enloquecida, envidiosa, de la mujer. Tal vez no tenía objeto hacerlo, como creía, aunque se sintió obligado a dibujar animales, a recoger el rostro de su padre muerto, y el del subcomandante Marcos, a quien conoció después de la rebelión zapatista mexicana en un encuentro clandestino en la capital de Chiapas en 2008 y que representó escuetamente con sus ojos encerrados en el pasamontañas. Y a Rosa Luxemburg, a quien dibujó con gruesos labios de mujer africana; Berger contó que, aunque hubiera sido asesinada casi un siglo antes, guardaba para ella una caja con un papamoscas collarino pintado en la tapa, y que tenía, en cirílico, la leyenda «pájaros cantores»: estaba llena de estuches de cerillas con otras aves pintadas, porque a la comunista polaca le gustaban las aves. La caja la había comprado en Moscú su amiga Janine, una polaca de Zamość, la ciudad donde nació Rosa Luxemburg, y se la dio a Berger el hijo de su amiga, Witek. En la carta que le escribió para enviarle la caja de pájaros, Berger criticaba la represión en la Polonia socialista de una huelga obrera en los astilleros del Báltico, recordando que «la libertad es siempre la libertad de aquéllos que piensan diferente», pero Berger no olvidaba que Luxemburg vivía en el ejemplo que ofreció al mundo. También dibujó, y tradujo, al poeta palestino Mahmud Darwish, con quien le unía, además de la defensa de la causa palestina, una visión del mundo reflejada en la lucha antiimperialista y anticolonial: Darwish había ingresado en su juventud en el Partido Comunista de Israel y también en la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Berger se implicó mucho en la defensa del pueblo palestino, contra la ocupación sionista, denunciando, por ejemplo, la matanza de Gaza de 2008.

Desde muy joven, Berger convivía con el pasado, con el peso de las generaciones desaparecidas; llegó a decir que los muertos «están entre nosotros», porque la vida está hecha con el recuerdo de los otros. En su juventud le influyó la visión del historiador húngaro Adler Frigyes (nacionalizado británico como Friedrich Antal), que había sido subdirector del Museo de Bellas Artes de Budapest durante la revolución comunista de Béla Kun, y que tuvo que exiliarse después de que la república soviética húngara fuese aplastada, y fue uno de los primeros en relacionar el arte con la sociedad en que se producía. En su texto comentando la fotografía de André Kertesz, La partida de un húsar rojo, hecha en junio de 1919 en Budapest, Berger presiente la despedida de un soldado, la mirada hacia su mujer y su hijo que encierra la vida de todos ellos, y recuerda las amenazas del general francés Foch y el ultimátum de Clemenceau a la joven República Socialista soviética húngara, la heroica resistencia del Ejército Rojo húngaro y el baño de sangre para ahogar la revolución e imponer la primera dictadura fascista en Europa, la del vicealmirante Horthy, que inició los asesinatos en masa de miles de comunistas húngaros. Horthy gobernó hasta la Segunda Guerra Mundial, fue cómplice de Hitler, y terminó sus días en Portugal porque Estados Unidos, que lo detuvo en Baviera tras la guerra, cerró los ojos a sus crímenes y le permitieron vivir en Estoril, en otra dictadura fascista. Berger veía esos hechos en una simple fotografía, desvelaba las mentiras que se encontraban tras la pintura cortesana, sumergía al lector en la desventura de los pobres.

Berger tenía en gran estima a autores como Ernst Fischer, Walter Benjamin y Max Raphael, y con apenas treinta años empezó a notar la censura y la persecución: el Congress for Cultural Freedom (Congreso por la Libertad de la Cultura, una organización creada por la CIA estadounidense que actuaba en casi cuarenta países editando publicaciones, financiando artistas y escritores, organizando congresos y campañas para impulsar el anticomunismo y el descrédito de la Unión Soviética, con abundante dinero sucio) y la embajada estadounidense de Londres forzaron a sus editores a que retirasen la primera novela de Berger de las librerías, cuando apenas llevaba expuesta unos días. Esa primera novela fue Un pintor de nuestro tiempo, y exactamente eso fue Berger, aunque abandonase la pintura a los treinta años siguió recogiendo dibujos de personas que le habían conmovido, reflexionando en su vejez que la pintura solo refleja lo que nos han legado, recordando a Shitao, el paisajista y calígrafo chino. Berger fue un prolífico autor; escribía (una treintena de ensayos, una docena de novelas, tres obras de teatro, poesía, colaboraciones diversas), dibujaba, colaboraba con el cine, hacía collages, ejercía como crítico de arte esquivando el mandarinato que imponía el gusto y la sensibilidad, y todo lo hacía impugnando el capitalismo que devoraba el mundo, trituraba a los trabajadores y aplastaba a los inmigrantes. Como hoy. Pero Berger, con modestia, insistía en que era, sobre todo, un narrador de historias.

En sus ensayos sobre arte no «explicaba» las obras, las relacionaba, sabiendo que el lector y el espectador completarían sus palabras, como él mismo escribió sobre los dos óleos de Magritte, Au seuil de la liberté.En sus dibujos está presente el mundo del trabajo, aunque fue abandonando progresivamente el arte por la literatura y la reflexión teórica. En sus dibujos de los años cincuenta aparece la fábrica, la explotación, el obrero consciente, la pasión por la libertad y la emancipación. El texto que escribió sobre Tranvía de Barcelona, de Raymond Mason, un alto relieve en bronce de un tranvía frente a la Estación de Francia de la ciudad, refleja la existencia de los trabajadores que se dirigen a su destino, realizado después de la huelga de 1951. Berger decidió abandonar Gran Bretaña para vivir en la Francia rural, sin desligarse de los combates obreros y campesinos, inclinado a la soledad aunque fuese muy consciente de que era necesaria la intervención, de que había que contar la verdad y luchar contra los mercaderes de mentiras, a veces con las tristes armas de la crítica artística. Berger también se preocupó por abordar el arte con una perspectiva cercana a la experiencia vital de las mujeres, aunque fuera un hombre, abriendo con ello un nuevo espacio que contribuiría a la denuncia de la marginación histórica de la mitad de la humanidad y reforzaría las convicciones feministas de la izquierda.

Sus poemas sobre la emigración, el trabajo en las fábricas, la denuncia del esclavismo que hizo en la recepción del Premio Booker, la lucha por evitar una nueva guerra mundial, todo eso le llevó a la escritura, porque escribir es también una militancia. Berger no fue nunca miembro formal del Partido Comunista británico, pero siempre militó en el comunismo: cuando le acusaban de ser comunista, nunca lo negaba, como él mismo confesó, y de hecho fue uno de sus más destacados intelectuales en Gran Bretaña, colaborando con el Artists’ Group of the Comumunist Party, un centro de relación de artistas como Paul Hogarth (que fue a España con las Brigadas Internacionales para defender a la República), la pintora Barbara Niven y su compañero Ern Brooks, Clifford Rowe, el historiador y profesor Raymond Watkinson (despedido de Watford por su militancia comunista), Gerald Marks, Reg Turner, entre otros muchos. Eran tiempos duros: la policía y el MI5 vigilaban y acosaban a los miembros del Partido Comunista británico, como le ocurrió a Marks y a numerosos militantes. En esos círculos del Artists’ Group of the Comumunist Party, Berger criticó el realismo socialista que imperaba en la Unión Soviética, y debatió el peso de las ideas de Andréi Zhdánov, el formalismo y la función de los artistas en el capitalismo, y se mostró contrario a la presión política a artistas británicos sobre el contenido de su trabajo, resaltando que podían colaborar en la gran campaña mundial por la paz durante los inicios de la guerra fría. Berger también colaboró con la AIA, Artists International Association, una entidad que se había creado en 1933 por el arquitecto Misha Black, el pintor James Fitton, y la escritora Pearl Binder, entre otros, y que se implicó en la solidaridad con la República española y el combate contra el nazismo.

Siempre tuvo opinión propia. Berger hizo una intervención en el comité de cultura del Partido Comunista británico, que reunía a artistas, escritores y científicos, y que publicó después la revista semanal World News en diciembre de 1955. En ese texto, «El partido comunista y las artes», critica algunas propuestas del partido y de su periódico, el Daily Worker, y expresa los fundamentos estéticos que deben presidir la acción comunista, dejando de lado la rigidez del realismo socialista. Es un texto revelador de su inquietud intelectual, siempre ligada a la acción política. Abordó la función del artista moderno en su conocido The Success and Failure of Picasso, éxito y fracaso del más relevante pintor de la modernidad, donde Berger hace notar que mientras era celebrado como una personalidad mundial en la Unión Soviética, al mismo tiempo se limitaba la difusión de su obra porque rompía con los preceptos del realismo. Berger no tuvo reparo en criticar los rasgos negativos que detectaba en la URSS. No suscribía la beligerancia del Partido Comunista británico contra algunos artistas, aunque al mismo tiempo era consciente de la función que podían desempeñar: en su libro sobre Picasso escribió: «En principio, puede parecer poco razonable esperar que el simple hecho de unirse a un partido político pueda resolver las contradicciones de toda una vida. Pero es razonable esperar que un partido comunista no se parezca a ningún otro. Es más que un partido político. Es una escuela de filosofía, un ejército, un agente del futuro; en su forma más noble, es una fraternidad.»

Se interesó por los animales para adoptar otro punto de vista desde el que observar la condición humana, y su frecuente presencia en televisión abordando artistas como Picasso, Giacometti, Caravaggio, marcó una nueva forma de mirar, como atendió también con sus dibujos a Velázquez o Ribera; era capaz de relacionar a El Bosco con el mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional; estaba interesado en Léger, en quien veía a un pintor de los trabajadores, o en las imágenes de Paul Strand o de August Sander, a quien ya había citado Walter Benjamin en su pequeña historia de la fotografía y a quien Berger relaciona con Eisenstein o Pudovkin. Y descubría el veneno en la fotografía. La imagen del túnel que construyen obreros emigrantes en el subsuelo de Ginebra, todos agachados trabajando en una tarea sucia y agotadora, con el capataz oscuro y gigantesco vigilando en primer término, mirando con los brazos en jarras a los trabajadores, o la de los obreros españoles esperando el tren en la estación de Ginebra para volver a casa una vez al año, que parece un instante anodino de calma pero muestra la soledad en las notas que se intuyen del trabajador que rasguea una guitarra sentado en el andén entre maletas, revelaban el mundo de Berger, aunque dejó de captar imágenes porque perdió interés en la fotografía.

Las colaboraciones de Berger para la televisión también fueron notables. El primer programa de Ways of Seeing (todos, dirigidos por Mike Dibb), se hizo público después de la huelga de mineros de 1972 que dirigió Scargill y que tan duramente persiguió Margaret Thatcher. Los cuatro episodios de la serie fueron emitidos por la BBC y rompían con la mirada tradicional, masculina y conservadora, del arte: eran, en verdad, otros modos de ver, una respuesta directa al solemne Kenneth Clark, el historiador del arte vástago de una familia de rentistas de la industria textil que urdió y presentó un célebre programa televisivo sobre el arte en los años sesenta, Civilization: A Personal View. Diez años después, Berger visitó también Creswell, un pueblo en Derbyshire, compartiendo con los mineros, viendo las duras condiciones de trabajo en las galerías, comparando sus vidas con las de sus camaradas del Germinal de Zola. Berger siempre hablaba de los pobres, de los excluidos, de los marginados por el capitalismo y la globalización de los mercaderes que pretendían apoderarse de todo el planeta, con una aparente sencillez que revelaba los agujeros negros de la existencia.

Berger debatió durante décadas con el fotógrafo Jean Mohr el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la acción de las organizaciones de izquierda y las duras condiciones de trabajo de los inmigrantes en Europa, y de su relación surgieron A fortunate man y A seventh man, entre otras peculiares obras que conjugan texto y fotografías, y que la revuelta francesa de las banlieu contra Macron ha puesto, otra vez, de actualidad, aunque casi nadie las haya citado ahora. En 1972 Berger había obtenido el Premio Booker, cuya dotación (21.000 libras esterlinas, una considerable cantidad entonces) destinó a investigar la explotación de los inmigrantes en Europa que originó A seventh man; y a ayudar al British Black Panthers fundado en 1968 y que desde 1970 soportaba una dura represión, cárcel e infiltración de la policía, que consiguió acabar con la organización en 1973. La fotografía de Jean Mohr de un centenar de emigrantes turcos que escuchan instrucciones para viajar a Alemania, en los años setenta, para alimentar las fábricas, que apareció en el libro A seventh man. Migrant workers in Europe, es todo un manifiesto contra la explotación y la tristeza. Ninguno sonríe, todos tienen el ceño fruncido y una mirada preocupada y temerosa.

El asesinato del Che Guevara lo conmovió. Con la célebre fotografía que muestra a un coronel boliviano señalando su cadáver en un camastro y con otro militar posando su mano sobre la cabeza del guerrillero, junto un agente de la CIA estadounidense y varios periodistas, Berger recordó dos cuadros, La lección de anatomía del Profesor Tulp, de Rembrandt; y la Lamentación sobre Cristo muerto, de Mantegna, por su semejanza con la escena de Guevara asesinado. Pero señaló las diferencias: «Guevara descubrió que la condición del mundo real resulta intolerable. Ésta, sin embargo, sólo recientemente se ha manifestado como tal. Las condiciones bajo las que vivían dos tercios de la población mundial eran las mismas entonces que ahora. El grado de explotación y esclavitud era también enorme. El sufrimiento involucrado era igual de intenso y extendido. El desperdicio de recursos era asimismo gigantesco. Pero nada de esto resultaba intolerable, porque se ignoraba la dimensión real de la verdad sobre esta condición, incluso para aquellos que la sufrían. Las verdades no son siempre evidentes en las circunstancias a las que se refieren: nacen a veces demasiado tarde. Esta verdad, en particular, nació con las luchas y las guerras de liberación nacional. A la luz de esa naciente verdad, el significado del imperialismo cambió.» El Che Guevara asesinado «es una imagen que, tanto como cualquier imagen muda podrá jamás hacerlo, nos convoca a una decisión.»

Berger colaboró también en la radio con el director Mike Dibb, mirando el pasado del arte, y con Alain Tanner creó esa película de Jonás. Curiosamente, en los carteles que anunciaban el largometraje aparecía el nombre del director y de los productores Yves Gasser e Yves Peyrot, pero no el de Berger. Escribió también el guion de la película que miraba y reflexionaba sobre la Chandigarh que había creado Le Corbusier, una ciudad del Punjab que quería leer la arquitectura moderna, recorriendo las calles de lo que pretendía ser la nueva India. Berger había escrito un obituario a la muerte del urbanista suizo-francés calificándolo de «el arquitecto más práctico, democrático y visionario de nuestro tiempo», aunque no ignoraba sus simpatías fascistas, su complicidad con la ocupación nazi de Francia, su colaboración con Vichy y su aversión a judíos y musulmanes argelinos. Berger se embarcó con Tanner en esa aventura de Chandigarh, y después en La salamandra y El centro del mundo. Como también colaboró con el escultor español Juan Muñoz, y trabajó con Dibb y Chris Rawlence en un programa para la televisión británica que rodaron en la casa de Berger en la Saboya francesa. En él, el escritor reflexiona sobre el tiempo fugitivo, ligándolo a un poema de Anna Ajmátova, y a Budapest, de André Kertesz, y al asesinato de Orlando Letelier en Washington ordenado por Pinochet; y también a propósito de algunos textos suyos y relatos que rememoraba y que se integraron en esa serie About Time. Dibb y Rawlence utilizaron páginas de Berger sobre los animales para la película Parting shots from animals para la BBC, una amarga sátira sobre la condición humana y la crueldad.

«Sin la ética el hombre no tiene futuro», escribió Berger en el Guardian inglés en un texto en defensa de Günter Grass, a quien los moralistas acosaban entonces por haber pertenecido a las Juventudes Hitlerianas cuando era un inconsciente chaval de quince años, sin que tuviese ningún crimen sobre su conciencia. Y en otro artículo publicado en La Jornada, de México, apuntó: «El fin de la Historia, lema global de las corporaciones, no es un vaticinio: es una orden para borrar el pasado y lo que nos legó en todas partes. El mercado requiere que consumidores y empleados se hallen brutalmente solos en el presente.» Berger desvelaba la hipocresía de quienes gobiernan el capitalismo: pocos días después de la catástrofe causada por el huracán Katrina en la Louisiana estadounidene, el presidente Bush visitó Nueva Orléans y la pequeña población de Biloxi, en helicóptero. Antes de que Bush llegara a Biloxi, el gobierno envió equipos de limpieza para retirar los cadáveres y los escombros del breve recorrido que el presidente y su séquito iban a realizar. Bush saludó, caminó unos minutos y subió de nuevo al helicóptero; tras él, abandonaron el lugar los barrenderos y enterradores, dejando todo el resto de Biloxi sumido en el caos y la destrucción. Ya no era necesario limpiarlo.

Berger vivió la mitad de su vida en Francia, entre campesinos, guardando sus recuerdos, como hizo John Sassall, el hombre afortunado del libro de Berger, el médico que tanto le impresionó, que atendía a sus pacientes, a todos aquellos que lo necesitaban, a pobres y moribundos, y guardaba también sus recuerdos con una entrega, afecto y comprensión a los demás que le llevaban a sufrir con ellos y que, cuando murió su esposa, Sassall fue a China para aprender de los «médicos descalzos» que había organizado la revolución de Mao Zedong. Había conocido al médico cuando Berger tenía poco más de treinta años, y creyó que debía guardar su memoria. Al final de su vida, el escritor británico seguía manteniendo sus convicciones: veía a buena parte del mundo dominado por el capitalismo financiero y por el conglomerado que denominaba «el fascismo económico». Era un hombre libre, a quien el sistema no pudo arrancar su libertad. Tenía ya casi ochenta años y le apremiaban los periódicos que siempre trabajan para enterrar a la izquierda buscando que renegase de sus ideas y sus convicciones comunistas. Pero Berger no se amilanaba: «sigo siendo marxista», decía, remarcando la evidencia, porque esa militancia por los trabajadores, los campesinos, los emigrantes, los pobres, era su forma de estar en el mundo.

Dejó su archivo, sus dibujos, todos los documentos que guardaba en su casa, a la British Library, y dos años antes de morir, Berger se definió a sí mismo como «un hombre provisional», como todos los seres humanos, expuestos al castigo de la soledad, pero no hay duda de que para nosotros continúa siendo imprescindible. «La muerte vino y nos sorprendió» cantaba Pérez Prado, y así fue el final de Le Corbusier en la playa de Roquebrune-Cap-Martin; y el de Tanner, que murió en 2022 con 92 años, y el de Godard que solo esperó dos días al director suizo y murió con 91 años. Y el de Berger, aunque acabase de cumplir noventa años.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.