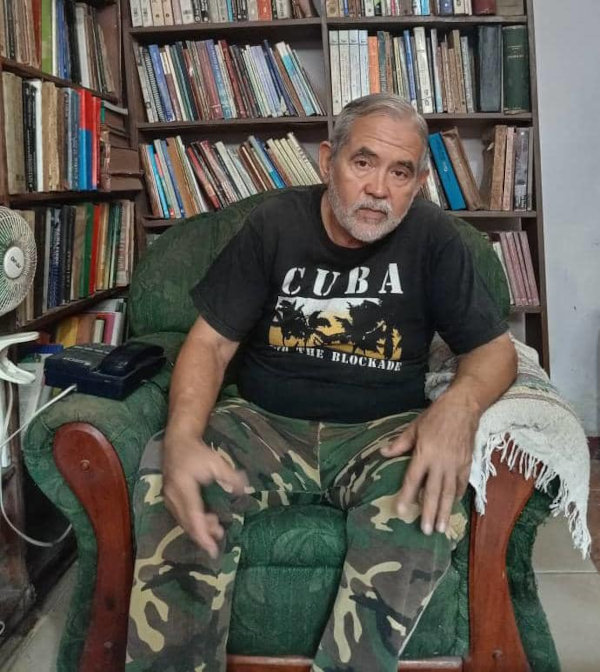

El profesor e historiador Felipe de Jesús Pérez Cruz ha dedicado su carrera a investigar aquella historia que todavía no es conocida. Sus aportes resultan muy valiosos para quienes se adentran en esta disciplina de las Ciencias Sociales.

Miembro del Primer Contingente del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, Licenciado en Educación en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales, con una Especialización en Estudios Latinoamericanos, Doctor en Ciencias Pedagógicas, y sobre todo con una pasión contagiosa, Felipe de Jesús Pérez Cruz, siempre deja claro al hablar su posición revolucionaria y su manera de ver la historia: “esa siempre será nuestra mejor arma”.

Investigador, escritor, fundador de la Unión de Historiadores de Cuba, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sociedad Económica de Amigos del País, y amigo de sus estudiantes, ha sido profesor conferencista e invitado en más de cincuenta universidades alrededor del mundo.

¿Cómo llegó a interesarse por la historia, especialmente la de Cuba y América Latina?

Soy nieto e hijo de militantes revolucionarios. Desde pequeño me incorporé a la actividad revolucionaria, y la cuna y la acción me llevaron primero a estudiar Historia, y desde muy temprano a dar mi modesto aporte para hacer la historia. Sin embargo, no iba a ser esta mi profesión. Tenía una beca para estudiar petroquímica en Rumanía; pero en 1972 Fidel planteó la tarea de apoyar la Revolución Educacional, y creó el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Doménech, y me incorporé al Primer Contingente. Fui entonces parte de un plan de estudio-trabajo fabuloso —como todo lo diseñado por el Comandante—, donde los estudiantes de décimo grado, nos incorporamos en onceno y doce a la universidad, para formarnos como maestros, y a la par estábamos insertados en los cientos de las nuevas escuelas creadas en el campo, donde los profesores, y buena parte de los constructores de esas escuelas fuimos nosotros mismos. En siete años de trabajo y estudio, en nuestra primera juventud, nos hicimos maestros, reafirmamos nuestra militancia comunista, y también alcanzamos la Licenciatura en Educación.

Comencé como profesor de Geografía -por lo del vínculo con mi primera elección profesional-, cursé el primer año de la universidad pedagógica e impartí clases como profesor de Geografía, pero por el camino me reafirmé en mi vocación por la Historia, cambié de carrera y hasta el día de hoy.

Tuve el privilegio de formarme en momentos en que las carreras de Historia, en la Universidad de La Habana y en la actual Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, frutos genuinos de la nueva época, crecían en preciosas sinergias, con claustros formados por los maestros fundadores de la actual historiografía, de la enseñanza y la didáctica de la Historia en la Revolución.

Desde la Historia incursioné en la Filosofía y la Ciencia Política. Y en este tránsito, le debo a lo mejor de la academia soviética. En mi experiencia personal nada de manuales, y sí mucho rigor intelectual. Después del derrumbe de la URSS, entendí que ese énfasis en el estudio de los clásicos que exigían los más severos profesores, era el escudo con que nos defendían del llamado marxismo-leninismo.

En un mundo tan lleno de desinformación, ¿cuán importante resultan los historiadores en la actualidad?

Vitales; porque existe un proyecto ideológico neoliberal de guerra cultural que tiene entre sus propósitos mantener las colonialidades del ser y el saber, a través de la desestructuración de las identidades individuales y colectivas. Siempre digo que el profesor de Historia es un constructor de memoria histórica, conciencia histórica y conciencia política. Si los educadores -maestros, historiadores, cientistas-, logramos esos tres niveles de realización, nos anteponemos al proyecto imperialista

La Historia no es la que lo va a resolver todo, pero sino existe una memoria histórica, si no logramos sembrar conciencia histórica y conciencia política, estamos desarmados ante la subcultura hedonista y consumista y “linda” y “agradable” que se nos vende. Y más: si el maestro se hace querer por sus estudiantes, estará derrotando el proyecto imperialista, porque lo decisivo en el ser humano, frente a la hegemonía del egoísmo y el individualismo del capital, siempre serán el cariño y el amor.

¿Cuál ha sido el proyecto de investigación más desafiante en su carrera?

En los últimos 25 años no me ha sido fácil defender y avanzar la concepción teórico metodológica, de investigación y docencia de la Historia en la que he trabajado. Desde la autoctonía de la historia y la pedagogía nacional, me he propuesto construir y enseñar la Historia en un eje ideológico cultural de resistencia, lucha y emancipación, siempre para explicarnos y actuar en el presente y su prospectiva.

Considero que la enseñanza de la historia no hay que perfeccionarla, hay que cambiarla, renovarla en sus bases teóricas, epistemológicas, metodológicas, en lo historiográfico, histórico pedagógico y comunicacional, colocarnos en función de la revolución del conocimiento que trascurre en la contemporaneidad. Cambiar en negación dialéctica, siempre insisto, es asumir todo lo bien hecho, rectificado y avanzado que está en curso. Hacerlo para el mundo escolar y universitario que bien conocemos, y abrirnos a ese otro fascinante y confrontativo mundo de la ubicuidad tecnológica y los lenguajes multimedios.

La historia no es un discurso político, ni axiológico, y el defender esta verdad ha sido para mí un frente de batalla pedagógica, historiográfica y política entre mis camaradas historiadores, de docencia y Partido. Si no se puede asumir la historia como cultura y como ciencia, centrada en lo cubano y universal, en los hechos y sus protagonistas, en la verdad histórica, no podemos aspirar a utilizar la Historia como arma política, y menos como recurso para la formación en valores. En tanto lo primero es respetar y crecer con cultura y ciencia.

Cultura y ciencia en criterios martianos y marxistas, con la perspectiva histórico política leninista, gramsciana, mariateguista y fidelista, de frente a dogmas liberales, eclecticismos empobrecedores, prácticas miméticas, y dogmas pretendidamente super revolucionarios.

Además, me ha ocupado la crítica propositiva sobre que se hace a nivel sistémico: ¿Existe alguna estrategia de país para investigar, estudiar y enseñar Historia? No existe. Podemos tener un macro programa nacional y sectorial con un alto grado de coordinación e integración, pero no lo logramos. Y esta es una necesidad-bandera que defiendo.

Avanzar la concepción que refiero ha sido un reto de estudio y conocimiento y, sobre todo, un reto de pedagogía social, porque estas interactuando, confrontando y reaprendiendo con los saberes, los modos de actuación profesional, y definitivamente las concepciones ideológicas y cienciológicas, y también éticas, de colegas y decisores, compañeros y compañeras dentro de la Revolución. Y te retan, además, tus propias limitaciones, desaciertos y no saberes. Retan las críticas sabias para las que aún no has elaborado respuesta, y retan las críticas perversas siempre moviendo negatividades.

No basta el consenso de construir y defender el socialismo. El problema siempre será -así lo precisó hace 100 años Julio Antonio Mella, fundador del primer Partido Comunista de Cuba- el cómo lo hacemos. Y si en política económica los resultados en la vida material, confirman o alertan a plazo de quinquenio y decenio; en ciencia social y en ideología la percepción del camino correcto y sus necesidades de fertilización, rectificación y cambio, no siempre se perciben en el mediano plazo. Fidel certero, alertó que las derrotas en ideología se pagan con la pérdida de las Revoluciones. Así lo confirmó a tiempo histórico aún reciente, la regresión capitalista en la ex URSS y los países socialistas de Europa del Este.

¿Qué busca trasmitirles a sus estudiantes sobre la historia, más allá de los datos y fechas?

Ya hablé de los cariños y los amores, es lo primero. Hay que formar patriotas como Martí, como Maceo, como Fidel, y hacerlo por los caminos que estos héroes transitaron y nos legaron. Esa es la única manera de salvar el país.

Como profesor busco la excelencia docente, como investigador una obra histórica bien sustentada: Así también se hace Patria, una historia bien hecha y escrita, una historia bien contada y enseñada, que llegue a todos y todas. Una Historia que eduque, proteja y compulse. Mejor -no siempre lo he logrado-, una Historia que enamore.

La Historia es una ciencia que tiene que ver con la vida, y para un buen vivir inteligente y digno es necesario poseer una perspectiva histórica. Y con la clase de Historia, proponemos un enfoque histórico pedagógico para la formación ciudadana y profesional: como condición de ciudadanía socialista y profesionalización descolonizadora, humanista.

Sus textos no se engavetan, sino que se suman al debate público actual, ¿por qué escribe con esa intención?

El libro escrito, el artículo, la obra escrita, por si sola ya no resuelve “el deber ser”. Bien la documentación seria, las tesis que introduces en la ciencia constituida, bien los que te lean, bien la huella bibliográfica que perdura. Bien tu ego. Pero hoy por hoy, no completas la misión de ciencia y conciencia, no completas tu trabajo como cientista social en Revolución, si no te sumerges y participas, sino enseñas-aprendiendo en el seno del movimiento cultural y político. Yo estoy “metido” en el debate público. Hay que estar donde está la gente, los cubanos y cubanas, los jóvenes y los menos jóvenes, con los que viven en Cuba y con los compatriotas que están en el exterior. Necesitas crear comunidad, estar vinculado a las asociaciones, a los grupos de discusión y creación, para forjar alianzas de pensamiento.

La respuesta a la guerra que se nos hace, pasa por incorporar las redes sociales y los recursos de Internet en general, como instrumentos de educación y lucha ideológica. Debemos entrar y conocer las llamadas redes sociales, que es la mejor manera de competir en el propio terreno de las plataformas dominadas por las transnacionales. Debemos conocer cómo hacer y crecer en estos entornos, para llegar ahora a las mayorías conectadas. Mido mi impacto por las interacciones en publicaciones, páginas web, blogs, y en grupos, por las preferencias, los rechazos, los amigos, los seguidores y las solicitudes…, y esa es una nueva manera de completar nuestra misión, de compartir y validar nuestros conocimientos, resultados y opiniones, y de continuar en aprendizaje.

¿Hay algún periodo histórico que considere especialmente relevante para la comprensión del presente en Cuba?

Todos. Todos son importantes. La historia es una totalidad. El “período” es un producto de negociación académica. Ningún periodo es más importante que otro. Cada periodo es resultado de los que le antecedieron, y va a ser condición para el próximo. Lo que ocurre es que hay historiadores que les gusta o se especializan en unos períodos más que otros.

¿Cómo evalúa el modelo pedagógico cubano en comparación con otros sistemas educativos de la región?

El modelo pedagógico cubano, visto a nivel de modelo-país, es el mejor que conozco, lo que no significa que esté libre de deficiencias y sobre todo esté lleno de retos. La Revolución Cubana creó una sociedad educadora. Miles de personas se vincularon a la educación a partir de la Campaña Nacional de Alfabetización. A la meta de declarar el país libre de analfabetismo se unieron cuatro millones de los seis millones de personas que vivían en el archipiélago en 1961. Desde entonces ha sido constante la democratización, expansión y desarrollo de los sistemas y servicios estatales, y de los movimientos educacionales y culturales de masas. Hoy esa sociedad educadora sirve de colchón, de acomodo y también compulsa y provee alternativas de solución a las deficiencias y a los retos que enfrentamos. Y esta cualidad y fortaleza social no la posee ningún modelo-país en el mundo.

Por otro lado, Cuba tiene una propuesta de enseñanza y formación cultural general e integral única, porque incorpora la formación comunista, ética, científico-técnica y profesional, en función de la práctica, con un concepto muy claro de dignificación humana, solidaridad y formación de patriotas.

¿Qué elementos distintivos de la educación cubana cree que podrían ser replicados en otros países?

Uno de los elementos más distintivos de nuestra educación es su sentido humanista. Su énfasis en la colaboración y el estudio-trabajo. A pesar de los deterioros materiales que en las actuales circunstancias sufrimos, nuestra educación prescolar y primaria, y la educación especial, sus modelos pedagógicos y realizaciones, son de maravilla. Además, contamos con una sólida educación técnico profesional, y un desarrollo mundial en la educación para adultos, en particular en materia de alfabetización y post alfabetización. Tenemos un modelo de formación pedagógica universitaria que para mí es uno de los mejores. Si de la formación de profesores para la enseñanza tecnológica y el deporte, la educación y cultura física se trata, poseemos novedosos modelos, dignos de ser replicados.

Nuestra universidad médica es reconocida a nivel internacional. La formación agropecuaria es muy fuerte, y no pocas de nuestras carreras de ciencias y tecnologías saltan sobre sus limitaciones de base material de estudio e investigación-producción, con las nuevas formas de integración a los polos de ciencia y a las empresas de avanzada.

Desde estas praxis y resultados, aportamos al mundo la escuela cubana de educación y formación, de Pedagogía martina y marxista, de Didáctica desarrolladora para la educación general y la educación superior.

Generalmente hablamos de los aportes cubanos, también hay muchísimo que aprender: Pedagogías revolucionarias de ciencia, tecnología y conciencia, experiencias de avanzada, proyectos escolares y locales; unos y otros en reafirmación de místicas y amores legítimos, en pelea diaria, fuerte, socialista y humanista, en medio de realidades hostiles. Debemos estudiar y sumar a nuestra formación, a la escuela y la universidad cubanas, todo lo universal progresivo, en obra de creación, en la lucha contra nuestros acumulados negativos, contra la enajenación capitalista que nos reta desde dentro, en las soberanías culturales y políticas del ciberespacio, y definitivamente desde nuestras relaciones materiales objetivas.

Usted escribió el libro Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. A partir de esta obra que ofrece investigaciones desde diversas disciplinas, ¿cómo se articula el legado taíno con otros componentes étnicos en la formación de la identidad cubana?

Bueno, realmente coordiné al colectivo multidisciplinario de autores, y para el libro “escribí” solo un par de artículos. El autor del primer artículo es José Martí Pérez. Me responsabilicé con el segundo y el último artículo.

En mi criterio la formación de la nación cubana comienza ahí, en ese legado que mencionas, en el espacio aborigen y no en el criollo, y ya este es un punto de partida que propone cambiar la visión historiográfica que ha prevalecido. En Cuba como nación, poseemos siete mil años de historia que no se sopesa, y solo la estudian a profundidad los arqueólogos. Lo cubano nace desde las culturas aborígenes caribeñas, en los indígenas que resisten y se sublevan frente a la invasión europea. Crece con la llegada de los africanos como esclavos, con el descubrimiento y la asunción que hacen de nuestro entorno isleño, en los saberes y las rebeldías que nos legaron. Se forma también lo cubano en los patios y en la cocina, en la educación familiar de los hijos de los invasores, entre mujeres amancebadas y madres de leche indígenas y africanas. Crece con los inmigrantes, campesinos y trabajadores hispanos, con la apropiación de las culturas de la España y la Europa metropolitanas… y con otros migrantes, con yucatecos y chinos reducidos a la semiesclavitud. Se forja la identidad en las fertilizaciones culturales mutuas, en las transculturaciones que se producen, en la profundidad de los tejidos sociales realmente existentes, en las resistencias que porta el sincretismo religioso y el parto de una virgen cubana nacida entre los indígenas, los negros e hispanos explotados. Somos la mezcla enriquecida de todos nuestros abuelos y abuelas, multiplicada y redimensionada en los últimos cinco siglos de resistencias, luchas y emancipaciones: Identidad de cubanidad y sentido cubanía hechos nación en el combate anticolonialista y antimperialista.

El libro y sus autores, estamos en objeción directa con el enfoque colonialista que aún manejan varias instituciones culturales cubanas, que asumen el 12 de octubre de 1492, como el momento de un llamado encuentro de dos culturas o civilizaciones, porque eso no ocurrió: Fue encontronazo de genocidios, etnocidios, robos, despojos, sin transferencia alguna de cultura o tecnología, sin solidaridad ni amistad.

Una última pregunta, ¿ha tenido que enfrentar limitaciones por estudiar, investigar y escribir sobre temas como estos?

En nuestro país existen muchas oportunidades para que uno se supere en el ámbito profesional y ¡hasta me han pagado por estudiar e investigar! Eso también nos hace privilegiados.

Las limitaciones han sido las mismas que hemos tenido todos los cubanos y cubanas, el bloqueo y la política excluyente y agresiva de los Estados Unidos. Limitaciones de bibliografía, publicaciones, infraestructura tecnológica y limitaciones de movilidad, intercambio y estudio. Muchas veces esa realidad ha afectado mi trabajo dentro de Cuba y en la relación académica con el mundo.

A la par de aprender entre mis camaradas de Nuestra América -dentro de sus universidades y organizaciones educativas, en los sindicatos y movimientos sociales-, mi vida profesional creció también al calor de las relaciones con la academia progresista, los maestros de la Pedagogía Crítica y la cultura humanista, los que dentro de los Estados Unidos resisten la barbarie, persisten y enriquecen. Tuve -y mantengo- un recorrido de crecimiento y afectos con mis colegas de profesión, y con los hermanos estadounidenses de la solidaridad con Cuba. Soy muy malo para los idiomas y a las dos becas que me otorgaron universidades del país del Norte para cursos de inmersión en el idioma inglés, no pude llegar porque me negaron el visado. Engrosé en el 2004 la lista de personas que pueden ser “un peligro de seguridad”, y durante los siete años siguientes no pude entrar al país. Regresé a la universidad estadounidense con la “distensión” de Barak Obama, pero volví a tener el visado reiteradamente denegado con Donald Trump y el prostituido seguidismo anticubano de Joe Biden.

En mayo de este año la Latín American Studies Association me otorgó una beca para participar en su Congreso en San Francisco, pero la política anticubana recrudecida en la segunda vuelta de Trump, me volvió a impedir el intercambio directo. Me han restringido en redes sociales, me han quitado la conexión en medio de conferencias y reuniones virtuales… Pero no renuncio, y mis colegas y amigos tampoco lo hacen.

Y como a todos en Cuba, los cierres del imperio molestan, perjudican, violan derechos y afectan también a colegas y amigos estadounidenses, pero no constituyen el fin del mundo. Al sur del Muro que los racistas yanquis han levantado, se abre real y maravilloso, el mundo Nuestro Americano y a este mundo pertenezco, y en sus culturas, saberes y valores he crecido.

En estos últimos lustros recuperamos además a nuestros amigos de juventud, en la Rusia que hoy fortalece su mirada a los valores y a la historia de la época soviética. Muy enriquecedora me ha resultado la relación de trabajo, y los mutuos aprendizajes con la universidad y la academia francesa, con la migración latinoamericana y el movimiento de solidaridad para con Cuba, muy fuerte en Francia. En estos momentos co-coordino la edición de un libro con los resultados de las últimas jornadas franco-cubanas…

Contra los imperialistas, contra uno u otro adversario, se aprende: Si nos ganaron una batalla y no logramos algún propósito, hay que seguir peleando, al final deciden los resultados del trabajo honesto. La historia lo dice: Solo triunfan los que se han mantenido en persistencia.

Daniela Alexandra Martínez Ibarra, estudiante de segundo año de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.