El materialismo político nos permite comprender que esta “exportación de libertad” temprana respondía a necesidades geopolíticas concretas: la joven república estadounidense requería debilitar el poder español en América para consolidar su propio espacio de influencia hemisférica. La Doctrina Monroe (1823) aparecería para sistematizar posteriormente esta lógica, pero sus fundamentos operativos ya se desplegaban en las misiones de Poinsett.

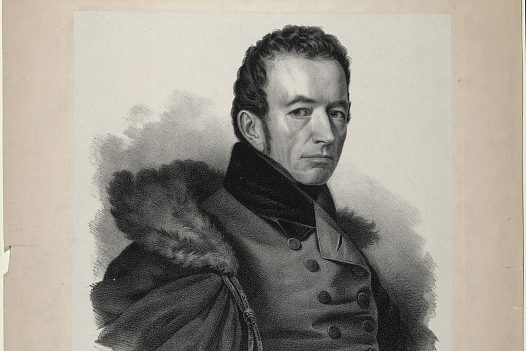

Santiago, septiembre de 1810. Las campanas de la Catedral repican celebrando el primer aniversario de la Junta de Gobierno que marcó el inicio del proceso independentista. Pero entre los criollos que se congregan en la Plaza de Armas, un personaje observa con particular interés los acontecimientos: Joel Roberts Poinsett, un estadounidense de 31 años que llegó a Chile como “agente especial” del presidente James Madison, convirtiéndose en el primer protestante preeminente en pisar suelo chileno.

La figura de Poinsett encarna, desde estos primeros días de septiembre de 1810, lo que dos siglos después el historiador, filólogo y militante comunista italiano Luciano Canfora denominaría “el mito de exportar la libertad”: esa “idea más extravagante que puede pasársele por la cabeza a un político” de “entrar a mano armada en el territorio de un pueblo extranjero para hacerle adoptar sus leyes y su constitución”, como ya advertía Robespierre en su época.

Nacido en 1779 en Charleston, Carolina del Sur, Poinsett había estudiado humanidades en Connecticut, medicina en la universidad presbiteriana de Edimburgo e ingeniería en la academia militar de Woolwich en Inglaterra. Su formación cosmopolita y masónica lo convertía en el emisario perfecto para una misión que trascendía la mera diplomacia: había sido enviado por Madison en 1809 “para investigar las posibilidades de los revolucionarios en su lucha por la independencia de España”, participando activamente en las guerras de independencia sudamericanas.

EL PRIMER GOLPE DEL 11 DE SEPTIEMBRE: CARRERA Y LA SOMBRA ESTADOUNIDENSE

Dos años después de su llegada, el 4 de septiembre de 1812, José Miguel Carrera ejecuta el primer golpe militar de la historia republicana chilena. La fecha no es casual: ocurre en vísperas de las fiestas patrias, aprovechando el fervor nacionalista para legitimar su acción. Pero detrás de este movimiento se vislumbra una influencia que prefigura dos siglos de injerencia norteamericana en América Latina.

El 4 de julio de 1812, apenas dos meses antes del golpe, “se celebró por primera vez la independencia de los EE.UU. en Chile. Fue un evento en el antiguo palacio del Consulado, organizado por el cónsul americano en Chile, Joel Roberts Poinsett. Una noche en que José Miguel Carrera incluso pensó en declarar la Independencia”. La celebración del Día de la Independencia estadounidense en Santiago no era un gesto inocente: representaba la proyección simbólica de un modelo político y la construcción de afinidades ideológicas con los líderes criollos.

La influencia de Poinsett sobre Carrera se manifestó en múltiples dimensiones. No solo asesoraba políticamente al joven aristócrata, sino que llegó a redactar un proyecto constitucional para Chile en 1812, evidenciando hasta qué punto los Estados Unidos buscaban moldear las instituciones de las nacientes repúblicas sudamericanas según sus propios intereses estratégicos.

El materialismo político nos permite comprender que esta “exportación de libertad” temprana respondía a necesidades geopolíticas concretas: la joven república estadounidense requería debilitar el poder español en América para consolidar su propio espacio de influencia hemisférica. La Doctrina Monroe (1823) aparecería para sistematizar posteriormente esta lógica, pero sus fundamentos operativos ya se desplegaban en las misiones de Poinsett.

LA MATRIZ DEL INTERVENCIONISMO: DE CHILE A LAS REVOLUCIONES DE COLORES

La actuación de Poinsett en Chile entre 1810 y 1814 establece un patrón que se repetirá obsesivamente durante los siguientes dos siglos de historia latinoamericana. Su metodología combinaba varios elementos que se convertirían en constantes del intervencionismo estadounidense:

Primero, la identificación y cooptación de líderes locales susceptibles de promover los intereses norteamericanos. Carrera, joven, ambicioso y resentido con las élites tradicionales, representaba el prototipo perfecto del aliado local.

Segundo, la utilización de recursos económicos y simbólicos para generar dependencias. La celebración del 4 de julio en Santiago constituía una forma temprana de “soft power”, creando marcos de referencia cultural y política que naturalizaban la influencia estadounidense.

Tercero, la redacción de marcos legales e institucionales que garantizaran la penetración de intereses foráneos. El proyecto constitucional de Poinsett para Chile anticipaba las múltiples reformas institucionales que Washington promovería posteriormente en toda la región.

Cuarto, la explotación de contradicciones internas para debilitar gobiernos autónomos. El apoyo a Carrera contra la Junta moderada ilustra una táctica que se repetiría desde las intervenciones en Centroamérica hasta las “revoluciones de colores” contemporáneas.

Esta matriz operativa encuentra ecos inquietantes en los métodos contemporáneos del intervencionismo estadounidense. Las ONG financiadas por USAID, NED y otras agencias gubernamentales norteamericanas despliegan en Venezuela, Nicaragua o Cuba estrategias que replican, con sofisticación tecnológica superior, los métodos pioneros de Poinsett: identificación de liderazgos opositores, financiamiento de organizaciones civiles, construcción de marcos discursivos sobre “democracia” y “derechos humanos”, y aprovechamiento de crisis internas para promover cambios de régimen.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL: LABORATORIO NEOLIBERAL DEL SIGLO XXI

El reciente proceso constituyente chileno (2020-2022) ofrece un ejemplo paradigmático de cómo operan estas dinámicas en el siglo XXI. Organizaciones como Fundación Chile Descentralizado, financiadas parcialmente por entidades estadounidenses, promovieron activamente la opción del “rechazo” en el plebiscito constitucional, replicando patrones históricos de interferencia en procesos políticos internos.

La “Convención Constitucional” chilena funcionó, desde esta perspectiva, como un laboratorio donde se ensayaron formas contemporáneas de ingeniería constitucional orientadas a preservar el modelo neoliberal. Los “expertos” internacionales que asesoraron el proceso, muchos formados en universidades estadounidenses y vinculados a think tanks atlantistas, cumplieron funciones análogas a las que desempeñó Poinsett dos siglos atrás: garantizar que las transformaciones institucionales no amenazaran intereses geopolíticos fundamentales.

EL SUR GLOBAL Y LA CRÍTICA ANTIIMPERIALISTA

Desde la perspectiva del Sur Global, la actuación de Poinsett en Chile adquiere significados que trascienden la mera anécdota histórica. Representa el momento fundacional de una lógica imperial que se desplegaría posteriormente a escala planetaria, configurando lo que los teóricos de la dependencia han denominado “imperialismo informal”: el control de territorios y poblaciones sin ocupación militar directa, mediante la manipulación de élites locales y la imposición de marcos institucionales funcionales a los intereses metropolitanos.

La experiencia chilena de 1810-1814 prefigura los métodos que Estados Unidos aplicaría posteriormente en Filipinas, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Granada, Irak, Libia, Ucrania, Georgia, Venezuela y múltiples otros territorios. En cada caso, la retórica de la “exportación de libertad” encubrió operaciones destinadas a garantizar el acceso a recursos naturales, mercados y posiciones estratégicas.

La crítica antiimperialista latinoamericana, desarrollada por intelectuales continentales, de los que solo quisiera destacar unos pocos, ha identificado en estos procesos una constante histórica que trasciende las particularidades de cada período. La “libertad” que se exporta resulta invariablemente ser la libertad del capital anglosajón para penetrar mercados, extraer recursos y subordinar soberanías nacionales.

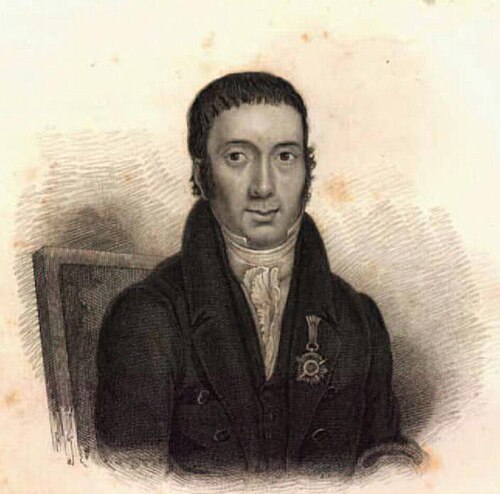

Mientras todo el mundo habla de Bolívar, nadie recuerda al chileno que primero imaginó una América unida. Juan Egaña Risco (1768-1836) es el fantasma incómodo que merodea detrás de nuestros fracasos continentales. Jurista. No era un revolucionario de barricada. Era un jurista, un tecnócrata, un hombre de códigos y tratados. No solo redactó constituciones: soñó con una Confederación Sudamericana en Defensa Común. Leyó a Bolívar, dialogó con San Martín, entendió que solos, caemos. Pero la historia lo borró. ¿Por qué? Porque su proyecto era anti-anglófilo, anti-imperial, profundamente continental. Hoy, cuando se habla de “integración”, se piensa en tratados de libre comercio. Egaña pensaba en ejércitos unidos, soberanía compartida, dignidad colectiva. Su historia es la de un visionario que intentó evitar exactamente lo que hoy padecemos: la división que nos hace vulnerables. Pero su propuesta era disruptiva: una Confederación Latinoamericana de Defensa Común que hiciera imposible la intervención extranjera.

Egaña había estudiado los casos de Haití (invadido por Francia), México (amputado por Estados Unidos), y las Antillas (colonizadas por potencias europeas). Y había sacado la conclusión obvia que las élites criollas se negaban a aceptar: divididos somos presas fáciles, unidos somos inexpugnables. Detallaba los mecanismos: un ejército continental, una moneda común para el comercio regional, tribunales supranacionales para resolver conflictos internos, y sobre todo, un pacto de no agresión que prohibiera a cualquier república americana aliarse con potencias extracontinentales contra sus vecinas.

Juan Egaña Risco (1768-1836)

“Si Panamá fuera atacado”, escribía Egaña, “Chile debería defender Panamá como si fuera Valparaíso. Si Chile fuera invadido, Colombia debería defender Santiago como si fuera Bogotá. Solo así seremos naciones, y no colonias en libertad condicional”. Pero el proyecto murió en los congresos. Los representantes llegaban con instrucciones precisas de sus gobiernos: firmar declaraciones grandilocuentes, pero no comprometer soberanía real. Porque comprometer soberanía con hermanos latinoamericanos significaba dejar de ofrecerla a compradores anglosajones. Egaña vio fracasar su sueño y se retiró a escribir historia. Su “Confederación” quedó como testimonio de lo que pudo ser y no fue. Como todos los proyectos continentales, fue enterrada por el particularismo oligárquico y la presión imperial.

Francisco Bilbao. Chileno. Filósofo. Revolucionario. Proscrito. Nacido en Santiago en 1823, creció viendo los efectos del poinsettismo: una élite criolla fascinada con todo lo que venía del norte, dispuesta a entregar soberanía a cambio de reconocimiento internacional. En 1844, con apenas 21 años, publicó “Sociabilidad Chilena” — un panfleto que le costó el exilio pero que marcó el nacimiento del pensamiento crítico latinoamericano. Bilbao no atacaba solo a la Iglesia conservadora, como se enseña en los colegios. Atacaba el colonialismo mental de las élites liberales que creían que ser modernos significaba ser gringos. “La fe en la humanidad es nuestra religión”, escribió. “Pero la humanidad verdadera, no la de los sermones imperiales que predican democracia con bombas y libertad con invasiones”. Exiliado en París, Bilbao conoció la Europa de las revoluciones de 1848. Vio cómo los obreros franceses levantaban barricadas contra la burguesía que se proclamaba republicana pero explotaba sin piedad. Y comprendió que la lucha de clases no era solo europea: llegaría a América, y cuando llegara, el imperio del norte estaría del lado de los explotadores.

En 1856 publicó su obra maestra: “América en Peligro”. Un texto que hoy leeríamos como una profecía de inteligencia artificial: “No temáis al cañón, temed al libro que os enseña a olvidaros de vosotros mismos.” Bilbao no era un iluso. Era un materialista político avant la lettre. Vio venir el imperialismo cultural, la colonización del pensamiento, la traición de las élites criollas que preferían imitar a Londres o Nueva York antes que escuchar a sus propios pueblos. Hoy, en 2025, sus palabras duelen más que nunca. Fue el primer latinoamericano que identificó a Estados Unidos como amenaza continental. Mientras otros veían en Washington un modelo republicano, Bilbao veía un imperio en gestación que usaría la democracia como máscara para la conquista.

“El individualismo de Estados Unidos se ha desarrollado de una manera colosal”, escribió. “Han hecho de la libertad una empresa comercial, de los derechos una mercancía, de la justicia un negocio”. Y anticipó: “Después de conquistar su oeste, mirarán hacia el sur. Y vendrán hablando de libertad mientras nos roban la tierra, de progreso mientras nos venden como mercados, de civilización mientras nos tratan como bárbaros”.

Pero el proyecto más audaz de integración continental no vino de Chile ni de Argentina. Vino de la Nueva Granada, de la mano de Francisco Antonio Zea, el discípulo de Mutis y plenipotenciario de Bolivar que soñó con reconciliar la independencia americana con la herencia hispánica.

Zea no era antiespañol. Era antidespótico. Distinguía entre el absolutismo de Fernando VII y la cultura hispánica que había creado universidades, hospitales, ciudades y una legislación indígena más protectora que cualquier otra de su época. “No luchamos contra España”, decía, “sino contra la tiranía que la corroe”. Su “Proyecto de Confederación Hispánica” (1820) proponía una comunidad de naciones hermanas — incluyendo la propia España, una vez que se liberara del absolutismo — unidas por la lengua, la religión, las tradiciones jurídicas, pero independientes en lo político y económico.

Era una idea revolucionaria: mantener lo mejor de la herencia colonial (la integración cultural, la protección de los pueblos originarios, la economía regional) y descartar lo peor (el centralismo burocrático, la rigidez social, el monopolio comercial). Zea organizó en Londres una junta de exiliados españoles e hispanoamericanos que trabajó durante años en los detalles institucionales de la Confederación. Tenían todo planeado: desde el sistema monetario hasta los códigos civiles comunes, desde la universidad continental hasta la flota mercante hispánica.

Pero el proyecto naufragó en las rivalidades caudillistas y las presiones internacionales. Inglaterra veía con recelo una Confederación que podría cerrar mercados. Estados Unidos temía una potencia rival en el hemisferio. Y las élites criollas preferían la subordinación rentable a la autonomía riesgosa. Zea murió en Bath en 1822, víctima de tuberculosis y desengaño. Su Confederación Hispánica se convirtió en utopía, en sueño imposible, en “atopía” — como la llama J. Alberto Navas Sierra en su libro magistral sobre Zea. Pero la idea no murió. Resurgiría, en Martí, en Vasconcelos, en el pueblo-continente del APRA, de Allende, en cada generación que entendiera que América Latina es una patria grande cortada en pedazos para facilitar su conquista.

REFERENCIAS

- Bevins, Vincent. “El método Yakarta: La cruzada anticomunista y los asesinatos masivos que moldearon nuestro mundo”

- Bilbao, Francisco. Obras completas “iniciativa De La América”: Tomo 4, ocholibros, 2014

- Canfora, Luciano. Exportar la libertad: El mito que ha fracasado.

- Egaña Risco, Juan. “Escritos Americanistas” Fundación Biblioteca Ayacucho, 2021

- Feliú Cruz, Guillermo. La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile. Obras escogidas. Tomo IV. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Biblioteca del Congreso Nacional y Universidad de Chile, Santiago, 2000. ISBN 978-956-244-120-9.

- Guerrero Lira, Cristián. “El Proyecto Constitucional de Joel R. Poinsett para Chile. 1812.” Cuadernos de Historia 37 (2012): 225–240. Universidad de Chile.

- Ramos, Jorge Abelardo. Historia de la Nación Latinoamericana

- Mares, José Fuentes, Poinsett, historia de una gran intriga

- Memoria Chilena. “Joel Roberts Poinsett, 1779-1853.” Biblioteca Nacional de Chile, 1999.

- Rodriguez, Simón. obras completas

- Uribe, Armando. El Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile, memoria chilena

- Zamora, Augosto Malditos libertadores, Historia del subdesarrollo latinoamericano

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.