En el epicentro del debate global, la transición ecosocial se presenta como la respuesta hegemónica e ineludible a la crisis climática.

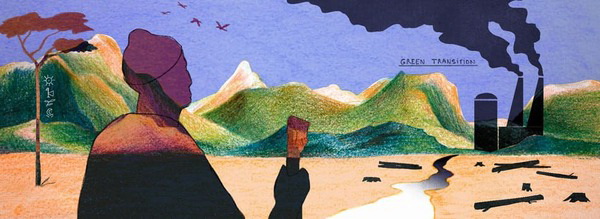

Sin embargo esta agenda, lejos de constituir una solución universal, opera como un sofisticado mecanismo de poder que perpetúa y profundiza las dinámicas neocoloniales, imponiendo una nueva fase de dependencia sobre América Latina y el Sur global. La tesis es clara: la narrativa ecológica impulsada por las potencias de Occidente se erige como una forma de colonialismo “enverdecido”, un proyecto de subordinación estructural disfrazado de progreso. Para deconstruir esta hegemonía es necesario examinar la lógica económica que la sustenta, sus devastadoras consecuencias geopolíticas y la urgencia de articular una alternativa soberana desde el Sur.

Comprender la geopolítica de la transición energética hegemónica exige desentrañar su motor económico. La crisis ecológica, lejos de provocar un cuestionamiento del sistema, se ha convertido en una nueva y lucrativa frontera de acumulación para el capital. La lógica dominante presenta el cuidado del planeta como una oportunidad para rentabilizar, mediante “acuerdos enverdecidos” que no buscan alterar el metabolismo del monstruo, sino asegurar que “no hay fracaso posible para los capitales”. Este modelo, impuesto como la vía más woke de gestionar la crisis, es ecológicamente insostenible. La pretendida sustitución de la matriz energética por fuentes “verdes” descansa sobre un ciclo de vida que continúa dependiendo de recursos fósiles y que, además, exige una destrucción acelerada de la naturaleza para extraer los minerales indispensables para su manufactura. Lejos de resolver la contradicción entre una acumulación infinita y un planeta finito, este paradigma refina los mecanismos de apropiación y consolida una estructura global de ganadores y perdedores que profundiza las asimetrías de poder existentes.

La transición ecológica no es un proyecto técnico, sino un campo de batalla geopolítico donde se reafirman las jerarquías globales. En este nuevo orden “verde”, América Latina y el Sur global son posicionados como proveedores subordinados, forzados a sostener y subsidiar la transición de los países centrales y de potencias emergentes como China. Al hacerlo, la región adopta una agenda ajena, impulsada por y para el beneficio del capitalismo del Norte. Esta dependencia estructural se expresa en la sumisión a los preceptos de Occidente, aceptando un marco que no nace de sus realidades ni responde a sus intereses. Las consecuencias de esta subordinación trascienden lo económico: al asumir una agenda impuesta, los estados del Sur renuncian a su heterogeneidad social y cultural, ignorando los saberes comunitarios y las herramientas locales que encarnan otros modos posibles de habitar el mundo. Se impone así un modelo homogéneo que es, en su esencia, imperialista, pues subordina al Sur a los parámetros ecológicos de quienes más contaminan y a formas de vida ajenas e inalcanzables.

Lo anterior no constituye un rechazo a la transformación ecológica, sino un llamado a la acción estratégica. Reconocer el carácter imperialista y colonial de la transición verde hegemónica es un prerrequisito indispensable para que los pueblos del Sur global puedan forjar un camino propio y soberano. La narrativa impuesta funciona como una nueva ancla que profundiza la subordinación, sostenida por un capitalismo “enverdecido” incapaz de trastocar las estructuras de dominación y jerarquía que lo sustentan. No ofrece alternativas reales, sino la perpetuación del rol asignado al Sur como proveedor de materias primas para un desarrollo que le es ajeno.

Frente a ello, la alternativa debe surgir desde la multiplicidad de metabolismos y formas de vida que resisten a la homogeneización. Es allí donde los pueblos del Sur deben encontrar las claves para construir su propia hoja de ruta: una agenda definida por sus necesidades, sus tiempos y sus intereses. La verdadera transición no consistirá en adoptar tecnologías foráneas, sino en la lucha por una autonomía real que permita edificar futuros justos y sostenibles frente a las nuevas y sofisticadas formas del colonialismo.

Héctor López Terán. Economista, Doctorando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.