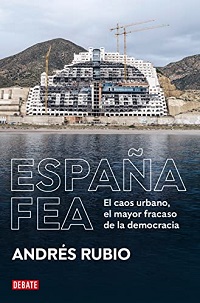

Hace unos días salió a la venta el libro de Andrés Rubio España fea: El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia. Se trata, sin duda, de uno de los trabajos más interesantes de los últimos tiempos en el campo del urbanismo histórico, un repaso a los desastres urbanísticos cometidos durante los últimos cuarenta y tantos años de democracia que continuaron en buena medida con los hábitos caóticos y antipatrióticos heredados del franquismo. España fea en un libro patriótico, un libro escrito por un investigador que ama a su país y siente la necesidad de denunciar las puñaladas traperas que ha recibido nuestro patrimonio histórico por parte de los rectores de urbanismo de comunidades autónomas y ayuntamientos, de promotores y constructores, de especuladores, financieros y aprovechados de cualquier ralea que antepusieron, y anteponen, su codicia al respeto al patrimonio urbano y natural que heredamos de nuestros antepasados y de nuestra historia común. Es, por tanto, un libro imprescindible que ojalá sirva para detener la vorágine destructiva, caótica y antipatriótica que alimenta a quienes hasta ahora han decidido destruir el país y dejarlo ayuno de señas de identidad.

Atribuye Rubio el desbarajuste urbanístico que padecemos a que los mandatarios encargados de diseñar, en el ámbito de sus competencias, los planes de ordenación y edificación se inspiraron en modelos norteamericanos que, carentes de ciudades antiguas, abogaron por construir ciudades desordenadas y extensas en las que casi todo estuviese permitido. Edificios altos, bajos, medianos, sin regla alguna, autopistas urbanas, superficies comerciales periféricas y centros históricos casi exclusivamente dedicados al sector servicios, olvidándose de que países como España tienen un riquísimo patrimonio arquitectónico que debiera haberse tenido en cuenta a la hora de realizar cualquier planeamiento, dándole prioridad absoluta. Al mismo tiempo que denuncia las atrocidades cometidas, Rubio reivindica el modelo francés, italiano o alemán, modelos que han permitido conservar maravillosamente bien los centros históricos de sus ciudades gracias a la existencia de una autoridad superior que impide construcciones no acordes con el carácter de un pueblo o una ciudad determinada.

El franquismo, como en tantas otras cosas, potenció un modelo constructivo basado en la especulación, el beneficio rápido y cuantioso de los protegidos del régimen, la infravivienda y la destrucción casi sistemática de los cascos viejos y el litoral, sobre todo en el Mediterráneo. Hubo pueblos y ciudades donde se derribaron iglesias, palacios, edificios públicos de gran valor sin el menor miramiento, ciudades como Murcia, Soria, Alicante o Málaga donde se abandonaron los planes racionales de finales del siglo XIX y principios del XX para derribar calles enteras y volverlas a edificar con criterios de fealdad absoluta, dejando descontextualizados a los edificios más notables que quedaron como reliquias de un tiempo pasado rodeadas de nuevos edificios carentes de todo, incluido el más mínimo respeto a la estética, a la belleza, a la armonía, al bienestar de los ciudadanos, al patriotismo, que no es otra cosa que amar al país en el que se vive para conservarlo y mejorarlo sin pensar que es un botín.

Durante los primeros años de la democracia, con la llegada de los nuevos ayuntamientos, se intentó modificar esa costumbre destructiva franquista, se hicieron planes de ordenación, se potenció la presencia de arbolado y la dotación de servicios. Pareció en aquellos primeros años que algo cambiaba, pero sólo fue un espejismo que saltó por los aires en los años noventa con las leyes urbanísticas auspiciadas por los gobiernos de Aznar y Rato y las comunidades que consintieron y promovieron el abandono de los cascos viejos y el construye donde quieras y como quieras, gracias entre otras cosas a la liberalización del suelo y la aparición de esa figura demoledora que es el urbanizador particular, personaje que compraba tierra de cultivo en un determinado punto de la ciudad o del pueblo y después presentaba planes parciales para edificar cientos de viviendas según sus ambiciones y entendederas.

Si a ello unimos el deseo de muchas autoridades de pasar a la historia construyendo rotondas absurdas y horrorosas, cambiando pavimentos apenas desgastados o alzando edificios de una modernidad bochornosamente paleta, comprenderemos porqué se han seguido haciendo edificios de hormigón sin un solo vano en una calle del siglo XIX, porqué se ha permitido que se edifiquen polígonos industriales pegados a los núcleos de población, porqué se ha dado tan poca importancia al verde o porqué la mayoría de nuestras ciudades son cada vez más feas, despersonalizadas y antipáticas.

España es uno de los países de Europa con más parte construida de su territorio: un 4% del total, es decir que se han construido viviendas nuevas a mansalva mientras al mismo tiempo se iban abandonando las antiguas, las que constituyen el alma, la identidad y la belleza de un pueblo, aquella parte donde vivieron nuestros ancestros y la que buscamos cuando viajamos por placer para deleite y disfrute de nuestros sentidos. Esto ha ocurrido porque desde la década de los noventa se promovió la construcción nueva sin límite al mismo tiempo que se dejaba sin servicios a los centros históricos, dándose hoy la curiosa paradoja de que la parte más hermosa y sentida de nuestras ciudades está deshabita y se cae a pedazos mientras e invaden tierras fértiles para construir barrios despersonalizados sin atractivo alguno que no permiten distinguir a una ciudad de otra. Sucede en todas partes, pero cualquiera puede comprobar lo que afirmo si viaja a Toledo, Segovia, Granada, Caravaca, Burgos, Lleida o cualquiera otra ciudad monumental de España, muchas de ellas Patrimonio de la Humanidad pero bajo la amenaza inminente de ruina por abandono.

España tiene un valiosísimo patrimonio histórico urbano que es preciso conservar, recuperar y mantener. Al mismo tiempo, cientos de miles de familias carecen de vivienda. Es menester ajustar estas dos variables mediante políticas urbanísticas y fiscales que incentiven la restauración y la ocupación de los edificios de los centros de las ciudades de manera permanente. Poner en marcha un plan de rehabilitación y ocupación integral de los cascos viejos de nuestras ciudades dirigido por una agencia compuesta por expertos de todas las Administraciones, no sólo salvaría nuestro patrimonio urbano, histórico y monumental sino que además serviría para dar casa a quienes carecen de ella y crear miles de puestos de trabajo. Posponer ese plan, no enfrentarse a esos dos problemas de forma coordinada, seguir promoviendo viviendas de nueva construcción sin ninguna personalidad, sólo acarreará la destrucción de la mayor riqueza que poseemos: la belleza de nuestras ciudades y pueblos.