Hay secuelas de esta desoladora pandemia que parecen pasar desapercibidas, como si no existieran en nuestro imaginario colectivo, como si no formaran parte de nuestra cultura política. Sin embargo, están ahí, dando sentido a una gran parte de las vidas que llenan este país tan familiar como extraño.

Algunas merecen nuestro respeto porque retroalimentan vínculos de solidaridad, reciprocidades que parecen imposibles en las modernas sociedades liberales. Otras, sin embargo, resultan, cuando menos, condenables. Y uno de estos corolarios ha sido la reactivación del racismo; un racismo que se despliega sobre grupos humanos con los que creamos distancias porque la crisis nos ha unido, pero, paradójicamente, con el pegamento que emplea como materia prima la exclusión del otro, el distinto, el diferente: “moros”, “gitanos”, “sudacas”, “negros” y, en este inmediato presente, “chinos”.

De los primeros nunca hemos sabido modificar una actitud que está profundamente arraigada desde que acuñamos la idea de “reconquista”, una idea que solo pretendía legitimar la vinculación entre la vieja dinastía visigoda y la nueva monarquía conquistadora. El franquismo fue incluso más allá al aplicar el estigma del “otro moro” incluso a los muertos rifeños que le dieron los primeros éxitos tras el fracaso del golpe de Estado de 1936. Véase el documental del director marroquí Driss Deiback, Los perdedores (2006). Sus imágenes remiten, entre otras cosas, a la incapacidad de la dictadura para enterrar a aquellos muertos rifeños conservando sus pautas culturales. Quedaron así, como pruebas mortuorias de vidas despreciadas, esos cementerios desparramados por la península, restos mal inhumados de otros vencidos en la guerra que, se supone, habían triunfado junto a sus colonizadores nacional-católicos.

De los gitanos, mejor ni hablar. Pueden seguir levantando asociaciones que combatan las contraposiciones estereotípicas que de ellos hemos edificado. Ahora bien, la sombra del árbol de la intolerancia no las deja crecer. Un gitano ha sido, es y será un segundón, pese al flamenco y Camarón. Apelar al nicaragüense Eleazar Blandón, el temporero devastado este verano por un golpe de calor en los campos murcianos y abandonado por sus patronos hasta la muerte en un centro de salud, no es más que volver a dar cuenta de nuestra tenacidad por construir un otro pseudo-humano más cercano al mundo de las cosas inmundas que al universo de los ciudadanos respetados. Pero, descuiden, no nos veremos afectados. Moneda de bajo valor en el mercado de la España grande y libre. Y de los hombres y mujeres de “color”, lo más suave es señalar que continúan siendo una de esas pieles en las que reflejamos nuestra distinción, como alteridad negativa que deslinda la frontera entre el nosotros y la geografía imaginada más allá del Estrecho de Gibraltar -o del Sahara, si se me apura-; un espacio conjeturado como hábitat natural de arcanas tribus que solo sangran pobreza y muerte, donde son inimaginables estructuras políticas complejas como los antiguos imperios de Mali, Kanem, Gran Zimbabue o el Imperio de Ghana. O los reinos de Aksum y del Congo. A nosotros solo nos corresponde pensar que los incontestables restos arqueológicos de aquellos entramados políticos tienen que ser europeos, porque Europa siempre fue, es y será referente del progreso. Morimos como ellos, pero sus muertes no tienen comparación con nuestra vida, la vida del verdadero español, la de los Abascales, los Casados y la de esta clase media que hace de carne de cañón de los distraídos ricos, quienes seguramente ni se asomaron a los balcones ni aporrearon cacerolas. Estaban más bien dedicados a curiosear el mundo desde ningún lugar, sin temer que algún “despreciable” ocupara su espacio de privilegio. Los “otros” sencillamente no han contado, cuentan o contarán. Nunca lo han hecho, no lo hacen ni lo harán.

Pero en esta crisis sanitaria el rostro de la negatividad ha sido ocupado por esa construcción subjetiva a la que nos remitimos con desdén como “el chino”. La investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, Núria Canalda Moreno, ha estudiado bien este fenómeno, esta evidencia que ha demostrado la necesidad española –y occidental, que se lo digan a Donald Trump- de hallar un culpable para una pandemia en la que desde el principio perdimos el control. Nos da igual que detrás de ese “rostro de ojos rasgados” se esconda un singapurense, un tailandés o un coreano; tampoco nos importa que su origen sea transnacional, que proceda de territorios de Asia pero que por nacimiento y crianza sean españoles, de segunda, tercera o cuarta generación. Ellos mismos han acuñado un concepto, “chiñol”, para identificar su identidad en España. Pero aquí, entre nosotros, son simplemente chinos, el rostro de la enfermedad. No escuchamos su acento andaluz, extremeño o gallego, una entonación procedente de vidas compartidas como conciudadanos; no apreciamos que puedan ser señeros en la cultura y la economía de este país. Son solo eso: chinos. No asumimos que hayan gestado un movimiento de contestación al racismo inculpatorio, enarbolando la campaña #NoSoyUnVirus, o que fueran los primeros en cerrar sus tiendas en una lógica de responsabilidad que fue de inmediato calificada como una asunción de culpabilidad. O que en nuestras universidades reclamaran a las autoridades una y otra vez el uso de mascarillas, mientras profesores y estudiantes los mirábamos con una mezcla de sorna e incredibilidad. Repito: simplemente son chinos y, ya lo sabemos, el virus no solo tiene rasgos raciales, también tiene nacionalidad.

Esta doble identificación del virus –racial y nacional- se ha incrustado bien en la identidad de los españoles. No estamos, en esto, al margen de otros lugares donde este proceso ha calado con intensidad. No se trata de citar países. Pero nosotros hemos sublimado esa identidad negativa en un momento de pandemia en el que necesitábamos rehacer nuestra condición colectiva. Aquí el estereotipo ha funcionado con mayor intensidad quizá porque carecemos de tradición en la convivencia con lo asiático. Y además ya no teníamos suficiente con los arquetipos catalán y vasco para levantar nuestra españolidad. Para poner rostro al virus no alcanzaba ni un Valentí Almirall ni un Sabino Arana, aunque seguro que alguno de los abanderados y “cacerolones” esté sintiendo la tentación de hacerlo durante el rebrotar del virus. Era más fácil no bajarse del carro de la ignorancia e identificar el rostro del virus en ese ya sospechoso “asiático” que no se deja ver, a escondidas en su “tienda de chinos”, entre baratijas y pantallas de vídeo cuarteadas en programas de televisión y cámaras de vigilancia. Ponerle rostro nacional a un virus no es difícil cuando se conoce el lugar de procedencia. Tampoco es complicarlo racializarlo: solo requiere reducir a una única etnia las 56 existentes en China y luego extender ese único grupo humano a todo aquel sujeto que proceda del Extremo Oriente. El acto de estereotipación es sencillo y logramos poner cara a un ser no vivo. Ni más ni menos.

Más complejo resulta buscar en una comunidad nacional –la china- intenciones para contaminar a los demás, al menos para quien esto firma. Pero una vez dibujado el rostro, adjudicamos propósitos y, por lo tanto, responsabilidad. Y así nos exculpamos al tiempo que nos incluimos en un colectivo sufriente y victimizado. No somos responsables de la ineficiencia de la gestión de la crisis del Covid-19. Solo hay uno y tiene un rostro bien perfilado. Simplemente es la faz de un chino. Lo chino abarca así toda la barbarie o, planteado en otros términos, todo lo azaroso que los modernos europeos creímos haber controlado dentro de nuestras fronteras. Porque el concepto de barbarie siempre ha ido de la mano de las ideas de albur y de horda. Chinos, chinos y más chinos.

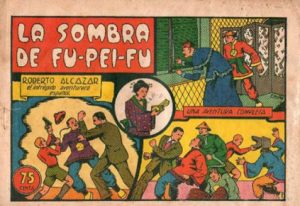

Pese a lo que diga la teoría liberal, las identidades no se constituyen voluntariamente; más bien son resultado de procesos supra-intencionales o sub-intencionales de reconocimiento grupal. Es más; necesitamos identidad para operar intencionalmente y siempre vienen asentidas por los demás. La identidad grupal requiere además de una alteridad, la constitución del otro en el que reflejar lo que creemos no ser; y lo peor es que generalmente también necesita de la construcción de una subalternidad: un otro distinto pero situado debajo de nuestra humanidad. El sociólogo Alessandro Pizzorno o la filósofa Gayatri Spivak, entre otros, han venido reflexionando sobre este asunto desde hace décadas. Son resultados socio-históricos. Pero, como otras edificaciones del tiempo, las naturalizamos, instituyéndolas como verdades trascendentes. Este es el origen de la asignación de un rostro chino para un virus sin vida, sin nación, sin raza que, sin embargo, da sentido a las vidas de estos españoles temerosos que buscan en los confines del mundo la cara de la enfermedad. Parece, como me recordaba mi amigo y escritor Alfons Cervera, el retorno de aquel personaje maligno que aparecía en los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín (1941-1976); ese Fu Manchú asiático y conspirador que tanto exotismo y orientalismo desplegaron en la España franquista. Aquel número 1083, editado en 1973, El regreso de Fu Manchú, parece así renacido, como un espectro que pone viejo rostro a una nueva maldad: el asiático Covid-19. Y nos exculpa.