Entre los motivos para recordar a la Constitución de la segunda república española, establecida en diciembre de 1931, está sin duda el hecho de que hoy España sea una monarquía.

Y no cualquier monarquía sino una implantada por el dictador Francisco Franco, de acuerdo a una ley de sucesión impuesta por él y bajo la advocación de los llamados “principios del movimiento”.

La instauración monárquica y su conversión al régimen representativo con la Constitución de 1978 fue celebrada como una pacífica y ejemplar transición a la democracia, una lección para todas aquellas sociedades que necesitaran salir de una dictadura, como ocurría para esa época con las latinoamericanas.

El hecho es que fueron las mismas fuerzas sociales y culturales que sustentaron el franquismo las que le dieron su bendición al reinado del rey Juan Carlos y sus nuevas pretensiones “democráticas”.

Se ha escrito que la dictadura de los cuarenta años, tal como estaba, ya no le servía a nadie, con su armado burocratizado, corporativo, plagado de arcaísmos. El gran empresariado español, la mayor parte de la iglesia y el ejército, los Estados Unidos, los partidarios moderados de las autonomías, todos se conjugaron para el buen éxito de la transición.

Y no por casualidad el último conductor del partido del régimen, Falange Tradicionalista Española, Adolfo Suárez González, fue el primer presidente del consejo de ministros ungido por el voto popular. La derecha española y las clases dominantes, el “franquismo sociológico”, trasmitieron el poder a representantes de la misma conjunción social y política, ahora cubierta de una legitimidad constitucional.

De ese modo se perdió la oportunidad de que España retornase al sistema republicano. No sólo tomó parte en el recambio la derecha conservadora en lo político y liberal en lo económico, heredera del franquismo. Hasta los principales partidos que habían luchado contra la dictadura se sumaron al nuevo consenso monárquico y capitalista.

Socialistas y comunistas incluso proscribieron la utilización de la bandera republicana, temerosos de invocar viejos “fantasmas”. Y participaron en la amnistía que pretendió tender un manto de olvido sobre los crímenes de la tiranía.

Líderes como Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español y Santiago Carrillo del Partido Comunista, se plegaron gustosos al nuevo orden. Todos parecían contestes en enterrar las aspiraciones de un regreso a las instituciones republicanas.

Así se creaba una fuente de soberanía ajena al pueblo. Y con una legitimidad que provenía de la dictadura y no de un orden dinástico. El heredero del último rey, Juan de Borbón, fue salteado en el orden sucesorio por el Caudillo, que lo encontraba demasiado “liberal”. Juan Carlos había llegado a rey por la sola voluntad del “generalísimo”.

Por la tercera.

Esto no sería definitivo. La demanda en pos de una tercera república se desplegó en estos últimos años a partir de la crítica actual a esa “transición” condescendiente con la herencia franquista. E hipotecada al poder económico local e internacional y a instituciones regresivas, como la cúpula eclesiástica.

Se exige en el presente el juzgamiento de los crímenes del franquismo y la reivindicación del restablecimiento de la secuencia republicana, interrumpida por un golpe genocida hace más de ocho décadas. Y sin embargo presente en el pensamiento y la acción de quienes están sin tapujos por la democracia e incluso por el socialismo.

¿Cómo era la constitución de la segunda república?

Fue el producto de la reciente creación de ese sistema, acaecida el 14 de abril de 1931, con vasto apoyo popular e impulsado por una alianza amplia. En esa coalición destacaban partidos de la llamada “izquierda republicana”; representantes del nacionalismo vasco y catalán y el poderoso Partido Socialista Obrero Español.

En la convergencia inicial revistaban también algunas fuerzas más conservadoras como el partido Radical y la derecha republicana. Tomarían distancia a poco andar, entre otras razones por disconformidad con aspectos de la nueva constitución.

Un gran jurista y dirigente del socialismo, Luis Jiménez de Asúa asumió la presidencia de la comisión que elaboró el proyecto constitucional. Eximio penalista, su saber se extendía al derecho constitucional. Una vez elaborado el proyecto, se erigió en protagonista del debate en las llamadas cortes constituyentes.

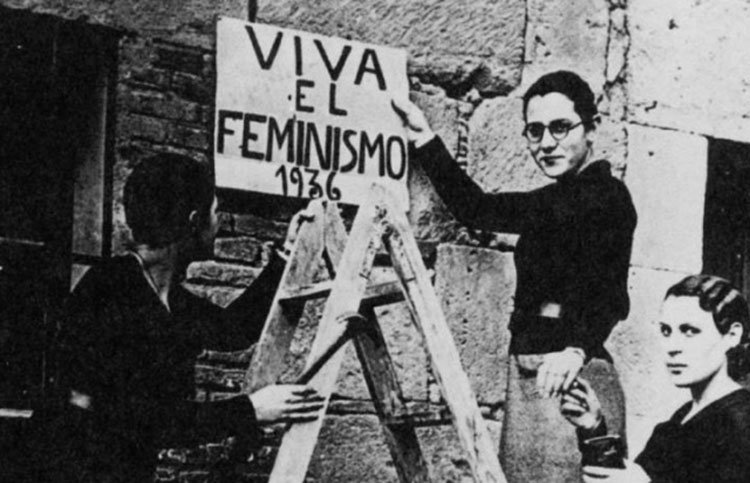

La nueva carta constitucional resultó un instrumento de raíz democrática, integrado a un esfuerzo por terminar con un orden radicalmente desigual e injusto. El que estaba corroído por el poder de terratenientes y grandes patrones, con Iglesia y ejército prebendarios, plagado de pobreza y analfabetismo. Y con el sometimiento de las mujeres como nota característica de la vida cotidiana y las relaciones familiares.

Hasta ese momento España sólo había accedido a una constitucionalidad monárquica que pretendía ser liberal, signada por el fraude electoral y el colonialismo. Los propósitos de mantener posesiones en el norte de África habían propiciado una prolongada sangría. Y el último rey, Alfonso XIII había eludido por un tiempo el desastre con el establecimiento de una dictadura militar en 1923, hundiéndose en el desprestigio.

Con mayor o menor claridad e intensidad, la constitución republicana buscaría la evolución hacia una democracia radical, enfilada contra los factores de poder hasta entonces inamovibles. Los mismos que se consideraban con derecho sagrado a sus privilegios. Una sociedad clasista y empobrecedora que creía que su estructura injusta correspondía al designio de Dios.

Así es que se orientó hacia una conformación institucional con participación popular efectiva, a la promoción de los derechos de trabajadores de la ciudad y el campo y de los campesinos, a la ampliación de derechos para las mujeres. La universalización de la educación y la restricción del influjo de la Iglesia y del ejército estuvieron además entre sus propósitos. En particular la separación del poder eclesiástico y el civil.

La constitución de 1931 se inscribió en una línea histórica en desarrollo, la del “constitucionalismo social”. La mexicana revolucionaria de 1917, la de Alemania después de la revolución contra el imperio, aprobada en 1919, la de Austria posterior al hundimiento del imperio austrohúngaro son ejemplos de esa tendencia. En otra vertiente, el orden constitucional posterior a la revolución de octubre en Rusia también ejerció su influjo.

Todas esas leyes supremas introducían un nuevo tipo de derechos junto a las libertades públicas y los derechos individuales que provenían de la filosofía de la Ilustración, el liberalismo clásico y la revolución francesa.

Eran ordenamientos constitucionales que profundizaban principios de igualdad e introducían derechos asociados al trabajo. Si no aspiraban a suprimir las condiciones de explotación, al menos aspiraban a morigerarlas. Apuntaban a reconocer la especificidad del derecho laboral, frente al derecho civil articulado sobre la base del derecho irrestricto a la propiedad privada.

En esa línea se cuestionaban también la desigual distribución de la tierra y pretendían una reforma agraria, sobre cuyos alcances se seguiría discutiendo.

Las normas constitucionales.

Haremos ahora un sucinto tratamiento de los artículos iniciales de la constitución que nos ocupa, con el que continuaremos en notas posteriores.

El artículo primero establece:

“España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.”

Aparece así la identificación de la república con los trabajadores. En una visión policlasista pero al menos superadora de la idea de una ciudadanía abstracta. En España ya no habría privilegios de nacimiento, la posesión de derechos se basaba en el trabajo.

En el segundo párrafo del mismo artículo se lee: “Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.”

Es una clara proclamación democrática, queda firme la idea de que no hay otro principio de legitimidad que la libre decisión de la ciudadanía. Ni lugar para potestades dinásticas que se pretendan emanadas de Dios.

El párrafo siguiente afirma: “La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones.”

Aquí hay un avance frente al centralismo absorbente de la etapa anterior y también una limitación: La posibilidad de establecimiento de las autonomías regionales no se proyecta hacia el federalismo. Se prefiere esa fórmula ambigua del “estado integral”.

En un régimen federal los Estados que lo integran ceden facultades al Estado federal, conservan las atribuciones no cedidas y dictan sus propias normas, encabezadas por sendas constituciones.

En este caso, el Estado integral debe aprobar la condición de autonomía y el Estatuto que las rige (de menor jerarquía que una Constitución). No en vano cuando en Cataluña se intentó proclamar la “república federal española”, las flamantes autoridades republicanas se habían apresurado a que se desistiera de ese sistema.

En el artículo 2° se proclama: “Todos los españoles son iguales ante la ley.”

Así se adopta un criterio clave del liberalismo político, una de cuyas consecuencias es la supresión de privilegios de sangre y de cualquier discriminación jurídica entre nobleza y plebe. España había sufrido hasta ese momento a una caterva de duques, condes y marqueses que se creían acreedores de la reverencia del resto de los ciudadanos.

El artículo 3º reza: “El Estado español no tiene religión oficial.”

Así se establece el principio del Estado laico, que luego se desarrollará en otras partes de la Constitución, como veremos en próximos artículos. España venía de una tradición de orden político confesional, que ni siquiera aceptaba la libertad de cultos.

En el artículo 4º se lee: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.”

En esta cláusula se trata de compaginar un único idioma oficial con el reconocimiento de las lenguas locales. Se podría haber avanzado en la cooficialidad entre el castellano y las lenguas de las “naciones históricas”, no se lo hizo.

Un corolario de ese carácter oficial es la obligación de saber el idioma. En España había millones de personas, sobre todo en los medios rurales, que desconocían o no dominaban el castellano. Ese idioma se enseñaba en las escuelas y quien no accedía a la escolaridad tenía poco o ningún acceso a su conocimiento. Una fuente de desigualdad.

El último párrafo estableció el principio opuesto para las lenguas regionales. Salvo “leyes especiales” idiomas como el catalán o el vasco no serán de aprendizaje ni uso obligatorio, hablarlas y escribirlas será en principio sólo una opción, un acto de voluntad.

————

Como se percibe a través de un somero examen de estos primeros cuatro artículos, la constitución que nos ocupa asumía principios progresivos surcados por contradicciones. Se buscaba una discontinuidad respecto de las mayores carencias e injusticias de la sociedad anterior a 1931, sin proponer una ruptura revolucionaria. Algunas de las novedades quedaban planteadas, sin sacar de ellas todas sus consecuencias.

Nos queda aún un extenso recorrido por el texto constitucional, con la posibilidad de profundizar acerca de la luminosidad de unos puntos y las sombras que otros no alcanzan a disipar. Lo retomaremos en próximas notas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.