El mercado chileno ha hecho del feminismo una marca. Vende resiliencia, liderazgo y autosuperación como si fueran sinónimos de liberación.

Es de conocimiento público que, en los últimos años, el concepto de “empoderamiento femenino” ha sido absorbido por el mercado y convertido en un producto.

Se repite en campañas publicitarias, se imprime en bolsas de tiendas de retail, se pronuncia en paneles empresariales y discursos políticos. Se nos suele decir también, que el feminismo consiste en que todas podemos “llegar lejos”, pero nadie habla de cuántas nunca han tenido siquiera la oportunidad de comenzar ese trayecto.

Esa es precisamente la trampa: hacer pasar como igualdad lo que no es más que privilegio maquillado. En Chile, donde la desigualdad está incrustada en la estructura misma del país, ese relato meritocrático resulta no sólo falso, sino que también profundamente violento. No todos tenemos las mismas oportunidades, aunque se nos repita lo contrario.

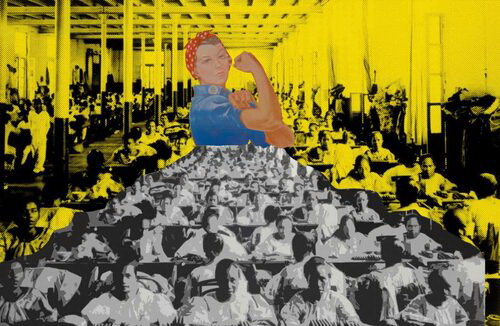

El feminismo rosa —hegemónico, institucional, empresarial— no incomoda al poder; convive con él. Se acomoda sin conflicto en el neoliberalismo, ese mismo sistema que ha precarizado la vida de millones de mujeres y que se sostiene gracias al trabajo mal pagado, invisible y racializado de otras. Este feminismo, diseñado para ser digerible, no transforma el sistema, sino que ofrece a unas pocas la posibilidad de integrarse en él, de sentarse en la misma mesa donde se siguen tomando decisiones que perjudican a la mayoría.

En nuestro país, lo vemos con claridad. Se celebra a la mujer que logra ascender en cargos corporativos, como por ejemplo una gerenta de una multinacional, destacándola como muestra de “liderazgo femenino”, pero se omite que, muchas veces, ese ascenso ocurre en estructuras corporativas construidas desde una lógica masculinizada y excluyente. Mientras ella se convierte en símbolo del éxito, son otras mujeres; trabajadoras de limpieza, operarias subcontratadas o cuidadoras informales, quienes permiten con su trabajo no reconocido que esa élite femenina siga funcionando. ¿Es eso igualdad?

Se aplaude también a la mujer emprendedora, como si su experiencia fuera sinónimo de emancipación. Pero rara vez se habla de las condiciones que empujan a miles de mujeres a emprender por necesidad: sin acceso a empleo formal, endeudadas, sin seguridad social y sin redes de apoyo. En muchos casos, estos emprendimientos no representan autonomía real, sino una estrategia de sobrevivencia ante un Estado ausente.

En ese marco, la idea de promover a ciertas mujeres al escalafón corporativo —mujeres con privilegios de clase, educación y cercanía cultural con los modelos masculinos de poder— se presenta como un avance feminista. Pero en realidad, esta lógica reproduce la misma estructura desigual, ahora con rostro femenino. Es un movimiento funcional al sistema, que refuerza la hegemonía neoliberal al ofrecer una imagen de equidad que, en los hechos, sigue dejando afuera a los cuerpos trabajadores que los sostienen.

El mercado chileno ha hecho del feminismo una marca. Vende resiliencia, liderazgo y autosuperación como si fueran sinónimos de liberación. Pero este tipo de empoderamiento, individualista, competitivo y despolitizado, no transforma, sino que perpetúa el orden. Es un feminismo que se acomoda a las reglas del capitalismo, mientras disfraza de inclusión lo que sigue siendo exclusión.

Frente a ese feminismo blanqueado surgen otros: feminismos que incomodan, que interpelan desde abajo, que nacen en sindicatos, en ollas comunes, en comunidades indígenas y en redes de cuidado. Feminismos que entienden que no hay justicia de género sin justicia social, ni liberación posible dentro de un sistema que necesita oprimir para sostenerse.

Porque no se trata sólo de que mujeres lleguen a “lugares de poder”, se trata de transformar las estructuras que impiden vivir dignamente a tantas. Un feminismo que no es antirracista, anticapitalista y anticolonial no es suficiente, y en Chile, donde las diferencias sociales y territoriales marcan la vida desde que nacemos, no podemos seguir hablando de igualdad sin incomodar.

Ya es hora de dejar de repetir que “todas podemos”, porque mientras algunas avanzan, muchas otras siguen sosteniendo desde su trabajo invisibilizado, desde barrios periféricos, desde la deuda, con su cuerpo y su silencio, un sistema que nunca fue pensado para incorporarlas.

Catalina Villalobos Díaz, licenciada en educación, profesora de inglés, magíster en literatura comparada y diplomada en literatura infantil y juvenil.

Fuente: Carcaj