La cultura no es un elemento secundario, recordarla es conservar las formas de inspiración colectiva, los momentos de vida y creación de un pueblo idéntico a sí mismo. La cultura quechua no ha sido suficientemente valorada, el secular colonialismo la oculta. (Astronomía Inca- quechua Inc.1)

Entrelazada con rudimentos religiosos, la astronomía inca-quechua como ciencia, se iba abriendo paso hacia su propio camino, pero la religión era persistente. Entre los incas la religión solar se convirtió en religión oficial del Tahuantinsuyo, el dios Inti (Sol), aparece personificado de acuerdo a las ideas mitológicas que surgían, lo mismo sucedía con la Luna, tenida como “esposa y señora del Sol”.

Con el desarrollo de la agricultura surgió la necesidad de medir el tiempo con mayor precisión, se calculaban con mayor nitidez los momentos de sembrío y cosecha, se buscaba apoyo en los fenómenos celestes y aparece el calendario. Con la observación de solsticios y equinoccios y dependiendo de la posición del Sol con respecto al horizonte, se logró tener conocimiento de las estaciones.

El movimiento diario aparente del Sol con respecto a la Tierra y también el desplazamiento anual del Sol por el cielo llevaron a pensar que el Sol era el principio del Universo. La Luna también jugó un papel muy importante en la división temporal, prueba de ello es la coincidencia que pone de manifiesto la relación lunar y la división en meses, tanto la luna como el mes llevan, en algunos contextos, el nombre de Quilla.

Las creencias en los astros avanzaron hasta constituir un sistema en el que se fundían ideas mitológico-religiosas, pero al mismo tiempo, se desarrollaba el conocimiento astral que explicaba los fenómenos naturales y la condición humana.

En sus primeras etapas, la conciencia mitológica ya mostraba la personificación avanzada de las divinidades, el Sol y la Luna eran seres dotados con vida propia, que se relacionaban con la gente terrenal.

Para el culto al Sol se edificaron templos solares y surgió una organización sacerdotal con el Willaq Umu, el Sumo Sacerdote a la cabeza, entre los sacedotes había expertos especializados en astronomía. Entre los incas, la Luna fue llamada Mama Quilla, fue adorada al igual que el Sol con cantos y ceremonias sobre todo en la festividad de la Coya Raymi, a la Luna se le ofrendaban textiles finos y joyas preciosas. Varios sitios subterráneos son considerados por investigadores de la cultura inca, como santuarios lunares es el caso de Quillarumiyuk, a 50 kilometros de la ciudad del Cuzco.

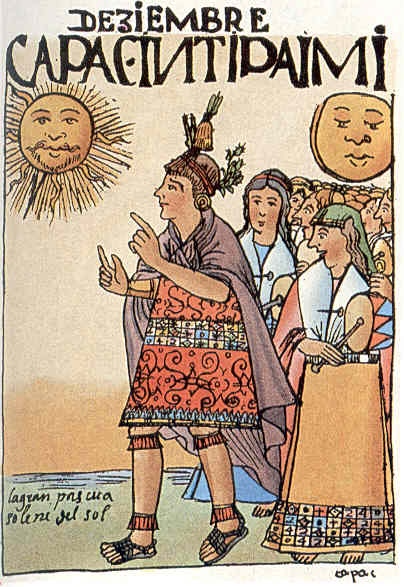

Dice Guamán Poma de Ayala en su Nueva Crónica y Buen Gobierno (siglo XVI) “que el Sol en enero se sienta en su silla, dice también “el Sol es infigurado y que por eso “tiene barbas como los hombres”.

Por su parte Antonio de Vega, cronista de 1590, dice que el Sol no era representado con un disco como lo pensaron los primeros cronistas que aún no habían visto la representación del astro entre los incas, únicamente cuando los españoles tomaron prisionero al último de los soberanos Tupac Amaru, que se hallaba refugiado en Wilcabamba, y tenía consigo el bulto solar, los cronistas dejaron de hablar de la representación del astro como un disco y lo describieron como la figura de un noble o de un rey inca confeccionado en oro puro procedente de lavaderos, por la espalda y los hombros le salían rayos y tenía a los costados para su guardia dos serpientes de oro y dos leones (pumas) también de oro. La figura aparecía sentada sobre una tiana.

A la imagen del Sol se le conocía con el nombre de Puchau, que significaba “Señor del Medio Dia”. La creeencia en la divinidad solar determinó aspectos culturales importantes en la sociedad inca, la cultura tenía como paradigma al Sol y su energía.

A la divinidad solar se le dedicaba música, cantos, danzas, ofrendas y sacrificios lo que determinó el avance de la cultura. Las tallas artísticas del árbol quihuar eran quemandas frente a la imagen solar, eran múltiples las formas escultóricas con las que se figuraba al astro supremo.

El Sol era un ser antropomorfo superior, de él dependía la existencia y bienestar de la gente. Los sacerdotes incas, encargados de la interpretación de los movimientos de los astros, buscaban con esmero referentes en los fenómenos celestes, en los movimientos periódicos de sol y llegaron a tener calendario solar, es decir un sistema de numeración de los intervalos temporales.

Habiendo comprendido que el advenimiento de las estaciones depende de la posición del Sol con respecto al horizonte, los astrónomos determinaban la posición de alguna estrella guía. La actividad ordenadora del tiempo para la conciencia mitopoética de la época era competencia de los sacerdotes-astrónomos, se veía la irreversibilidad del calendandario como dotada de carácter divino.

Los meses de acuerdo al calendario, tenían referentes culturales basados en la agricultura, el culto al Sol y también a los soberanos incas. Cada mes tenía su nombre, lo que demuestra la segmentación del tiempo: Huarachicuy, diciembre: se festejaba la gran pascua del Sol; Camay, enero, era el tiempo de penitencia y ayuno; Jatun Pocoy, febrero, mes de las flores; Pacha pucuy, marzo, mes de las lluvias; Arawi, abril, mes de la maduración del maíz; Jatun Cusqui, mayo, mes de cosechar ; Aukay Cusqui, junio, celebración de la gran fiesta del Sol (Inti Raymi); Chahuaguarqui, julio, se llevaba a cabo el reparto de tierras; Yapaquis, agosto, mes de la siembra; Coyaraymi, septiembre, fiesta de la Coya; Umaraymi, octubre, dedicado a invocar las lluvias; Ayamarca, diciembre, mes de culto a los muertos. (W.Espinosa Soriano).

Por causa de la creciente complejidad de la práctica social surgió la necesidad de la medición más precisa del tiempo, por este motivo los inca-quechuas buscaban referencias cada vez más certeras en los fenómenos celestes. Para los amautas incas, el Sol en su supuesto movimiento a través de la bóveda celeste, alcanzaba su punto más austral durante el solsticio de diciembre, marcando el inicio del año. Según Tom Zuidema, los incas tenían una manera de entrelazar el año solar de 365 dias y el lunar de 328, este último esta configurado en el sistema de seques de 328 huacas que salían del templo del Sol, Cori Cancha en el Cuzco. Hay datos sobre el registro de la división del año. Tenia 360 días dividido en 12 lunas (meses), cada mes tenía 30 días, divididos en semanas de 10 días, cada cual con un día para descansar y hacer el catu, mercadilo de trueque. Desde entonces se contaron los días y los años.

Varios aspectos de la civilización inca, como ya se enunció, estuvieron ligados a la observación del Sol. Con la Astronomía estaban relacionadas algunos lugares del Cusco y sus alrededores . Cusco y Machu Pichu fueron diseñadas en relación al astro (el lugar más sagrado del Cuzco era el Cori Cancha, templo del Sol). Desde este templo salían las líneas imaginarias llamadas seques, que orientaban la posición de las huacas adoratorios, estos eran fenómenos naturales como vertientes y rocas o tenían connotación histórica, cultural o política en relación a la vida y obras de los incas. En Machu Pichu el sitio de mayor significación era el Inti Huatana, se creía que en los solsticios había que sujetar al sol para que no se alejase definitivamente. El altar del inti Huatana está alineado con la rotación de la Tierra, la sombra del altar de piedra desaparece en los equinoccios y se alarga en los solsticios.

En la antigua zona de los cañaris, actual Ecuador, durante el reinado de Tupac Yupanqui, o quizás de Huayna Capac, se construyó un templo-observatorio que para la época mostraba un avanzado conocimiento astrónomico. Se trata de Inka Pirka, construcción de forma oval construido para captar la traslación del Sol. En su parte superior, hay dos habitaciones separadas por una pared, la una apunta al amanecer y la otra al anochecer.

En época de gran desarrollo astronómico se construyeron cuidadosamente 12 pilares colocados en las montañas y colinas con vistas al Cusco para señalar con su sombra los movimientos solares, su nombre era sucanca.

El Inti (Sol), además, defendía y patrocinaba los asuntos del Estado, y por ello jugó un papel político importantísimo en los asuntos del Tahuantinsuyu. Se le pedía éxito en los asuntos de la guerra en expansión del Imperio, y se le agradecía en los casos de los triunfos militares. El sol comienza a aparecer como “dios de la guerra”.

Sin embargo, con el tiempo las creencias mitológico-religiosas cambiaron, las nuevas ideas corresponden ya a una sociedad “clasista”. En el tiempo de los últimos incas, la divinidad solar comienza a ser cuestionada con rasgos agnósticos, algo anteriormente inadmisible. Se pensó en una deidad más poderosa aún y abstracta. Garcilazo de la Vega Inca cita la frase del inca Huayna Capaq, ya recogida anteriormente por el padre Acosta: “Pues yo te digo que nuestro padre el Sol debe tener otro mayor señor y más poderoso que no él. El cuál le manda hacer este camino, que cada día hace sin parar y descansar. Por que si él fuera el supremo señor una vez que otra dejara de caminar y descansara por su gusto aunque no tuviera necesidad alguna”. CR, libro IX.capX. pag.493

De acuerdo a un documento de 1571, en lo respecta a los últimos incas, los quipucamayuk, sabios que se encargaban de los cómputos de los quipus, calcularon y registraron las edades de los soberanos en las cuerdas del sistema “y otras tablas”, así se sabe que Tupac Yupanqui murió a los 68 años, Huayna Capac a los 70.

La Crónica de G. Poma de Ayala, deja ver, asimismo, la concepción de los inca-quechuas sobre las constelaciones. Se creía que antaño vivieron en la Tierra, pero que por alguna causa se elevaron al cielo. A más de las constelaciones como el conjunto de estrellas brillantes, que evocan formas propias de una cultura como animales y objetos, los espacios oscuros (yana phuyu) que quedan entre ellas tuvieron significado, los astrónomos incas vieron en ellas también ciertas figuras propias de la cultura inca-quechua. Dice el cronista que «en las estrellas están infigurados hombres, mujeres, carneros con su cría, perdices, cazador y pastor, batán, león, venado, cometas de buen y mal agüero”.

Con ese párrafo el cronista hace una enumeración de como se veían las manchas oscuras (yana phuyu) de la Vía Láctea. Se las nombraba minuciosamente. En el pensamiento mítico de los Andes se distinguían las siguientes:

-michiq (pastor de llamas),

-chakuq (cazador) que espera cazar al zorro

– yakana (llama celestial con su cría) asociada con el diluvio universal,

-atoq (zorro) ladrón de llamas,

-yutu ( especie de perdiz) que pone huevos de colores y se la vincula con el arco iris

–hanbatu (sapo) que croa y predice las lluvias tan esperadas,

–machacuay (serpiente),en el pensamiento mitopoético andino tiene significado positivo.

Para Guamán Pomas de Ayala se veían en las manchas oscuras tembien los siguientes animales y objetos:

– puma (león americano) que significaba fortaleza y sigilo,

– taruka (venado) relacionado con la caza y la abundancia,

– marana (batán) piedra de molienda,

– aqukuna (cometas) que pronosticaban buenas y malas nuevas.

Pero los sacerdotes incas identificaron y dieron nombre también a varias formas de agrupamiento de estrellas brillantes, las constelaciones. En medio del Hatun Mayu, el “Gran Río”, así llamada La Vía Láctea en quechua, los incas-quechuas , y otros habitantes de los Andes, vieron las formas de la Kullka, depósito o almacén significando la abundancia y el orden, y que en el pensamiento occidental corresponde a las Pléyades.

Divisaron también la Chakana, “Cruz del Sur”, símbolo mitopoetico aún muy difundido en las creencias de los pueblos andinos de Ecuador, Perú y Bolivia, y que significa sus valores supremos, su aspecto espiritual . Contiene el sentido de cuadrado, tawa kucha, como parámetro del universo, de la escalera, chakatay (que une las esferas cósmicas) , del círculo ruyru muyu, idea mitopoética de lo infinito. Para algunos investigadores la Chakana es la representación del concepto del Árbol del Mundo, para otros, las dos representaciones tienen elementos similares, pero no son idénticas. En la actualidad es representada en el centro de los rituales y se le ofrenda flores, frutos, maíz, coca y lanitas de colores de llama.

Los antiguos pobladores de lo que hoy es es Ecuador construyeron observatorios astrales piramidales para observar el cielo; destacan las Pirámides de Cochasquí, sin embargo, como ya hemos dicho, la astronomía incásica estaba en manos de los sacerdotes que durante el Tahuantinsuyu cumplieron un papel muy importante en la sociedad, pero los pueblos antiguos de Ecuador con seguridad tambièn observaron el cielo con la fascinación que provoca el infinito.

Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.