Y en septiembre, el ministro del Interior, el radical Héctor Arancibia Laso, amenazó hasta con fusilamiento a los mineros de Lota que habían anunciado que izarían una bandera roja para el 18.

Otra clara demostración represiva de los comienzos del gobierno de Alessandri se produjo con ocasión de las peticiones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ante la efervescencia de organizaciones campesinas creadas por la Federación Obrera de Chile (FOCH) que originaron inéditos pliegos de peticiones y huelgas en un mundo rural completamente sometido desde hacía siglos por el sistema de haciendas. Así, además de proceder los dueños de fundo con despidos masivos de inquilinos y obreros agrícolas por el solo hecho de organizarse, la SNA le envió una carta a Alessandri en mayo de 1921 solicitándole medidas represivas.

En su carta de respuesta Alessandri manifestó que no era partidario de que el sindicalismo que planteaba para la industria y los centros urbanos fuera aplicable a la agricultura: “No es recomendable que se federen bajo unas mismas reglas y dirección (los trabajadores de los campos) con los obreros de las ciudades”. Y concretamente estimuló un paternalismo agrario, recomendándoles que “cada agricultor en los fundos grandes o en cada región forme federaciones en que los trabajadores puedan intervenir en los asuntos que les interesan relacionados con las condiciones de su trabajo, de su habitación y subsistencia. De esta manera se suavizan las relaciones entre patrones y obreros, se estimula el cumplimiento de los deberes sociales que pesan sobre el patrón y se educa al pueblo desarrollando el sentimiento de solidaridad y del bienestar común” (El Agricultor; Revista de la SNA, Mayo, 1921; pp. 89- 90).

Y en relación a la actividad de la FOCH en el campo no pudo ser más lapidario: “Habré, ante todo y sobre todo, de mantener el orden y la seguridad de la vida y de los bienes en la ciudad y en los campos; porque el respeto a la propiedad y el derecho al trabajo son el fundamento de la prosperidad de las naciones. Condeno en la forma más categórica la obra de los agitadores y perturbadores del orden y del trabajo y los considero enemigos del pueblo y enemigos del progreso de la República. Son sembradores de odios que entorpecen la campaña de concordia, de armonía y de amor que vengo predicando para cimentar sobre estas bases la grandeza del país. Invito a todos los hombres de bien que necesitan del trabajo y desean la tranquilidad de sus hogares a que se unan en una acción de propaganda y de solidaridad social en contra de los agitadores que a veces son elementos indeseables arrojados de otros países y a veces hombres sin conciencia que explotan la buena fe del pueblo” (Ibid.).

E ignorando la virtual servidumbre y ausencia total de derechos en que se encontraba el campesinado chileno desde hacía siglos, concluyó: “Todas las medidas de violencia de parte de patrones u obreros, toda imposición de unos u otros son condenables, como es impedir que trabajen los que quieren hacerlo, porque el derecho de trabajar es tan sagrado y más útil que el derecho a la huelga. Es condenable toda propaganda que lleve a la violencia y al trastorno, que hable del reparto de las tierras o de revolución social, porque esto es atacar la prosperidad de la patria y su vida constitucional” (Ibid.).

Por otro lado el proyecto de legislación sindical y de previsión social que presentó Alessandri al Congreso Nacional, en junio de 1921, estipulaba una clara discriminación entre obreros y empleados en beneficio de estos últimos; y estipulaba un conjunto de restricciones a los sindicatos obreros (“industriales”), que le daban “al gobierno poderes omnímodos sobre los sindicatos y sus dirigentes, poderes que el Estado estaba facultado para ejercer a su arbitrio y con cualquiera de una infinidad de pretextos” (James Morris.- Las élites, los intelectuales y el consenso; Edit. del Pacífico, Santiago, 1967; p. 130). Y reglamentaba minuciosamente el proceso de negociación colectiva de manera de hacer difícil una huelga legal (Ver ibid.). De hecho, ni los sindicatos ni las huelgas estaban prohibidas legalmente, y se había establecido previamente un proceso de negociación colectiva que, incluso fue implícitamente reconocido en 1917 por medio del Decreto Yáñez.

Pero en la propia Alianza Liberal (Partido Liberal, Partido Radical y Partido Demócrata) había sectores liberales, e incluso radicales que no estaban muy favorables a aprobar dichas leyes. Es más, cuando el Partido Conservador –por temor a lo que se veía venir- había presentado un proyecto de legislación social en 1919 (¡antes que nadie!) mucho más restrictivo aún, el principal opositor fue el senador radical Enrique Mac Iver, planteándose incluso contra una ley que limitaba la jornada de trabajo, aduciendo que “somos un pueblo flojo, un pueblo sin afición al trabajo, un pueblo que huye del trabajo (…) de manera que lo que necesitamos no es estimular que no se trabaje para buscar la conservación del individuo, sino estímulo para el trabajo” (Boletín de Sesiones del Senado; 18-11-1920). Y a tal punto llegaba su distorsión de la realidad que percibía que el país estaba siendo víctima del “despotismo de las clases trabajadoras”; y se opuso frontalmente a una ley de salario mínimo, porque “en mi concepto, el salario mínimo lo fijan las relaciones del trabajador con el que lo paga y no estas leyes artificiales que nunca prevalecerán sobre las leyes naturales” (Boletín del Senado; 30-12-1920).

¡Hasta el senador conservador Carlos Aldunate! le replicó que si había “una inconsecuencia con los principios en la fijación de un salario mínimo para el obrero (…) yo preguntaría a Su Señoría si encuentra la misma inconsecuencia en la fijación del máximum de interés que es permitido estipular en los contratos de mutuo” (Ibid.); a lo que Mac Iver respondió que “la experiencia enseña, y amargamente, que del interés del dinero se puede abusar enormemente”, pero que, en cambio, “yo no conozco en la historia del trabajo luchas de este género, entre el que presta un servicio y el que paga un salario. Conozco los casos de hombres sometidos a servidumbre, de los esclavos, en la historia del trabajo, de hombres sujetos a ciertas imposiciones; pero el abuso del salario en forma que contradiga la ley de la oferta y la demanda, no la conozco (…) ya ve la Cámara que el fondo de esta disposición se funda no en el abuso, sino en la filosofía socialista, según la cual el hombre, por el hecho de nacer tiene derecho a la vida (sic), a la satisfacción de sus necesidades” (Ibid.).

En este contexto era virtualmente imposible aprobar legislaciones laborales y sociales con algún contenido positivo. De tal modo que el Gobierno, pese a que tuvo mayoría en la Cámara de Diputados entre 1921 y 1924 (las elecciones parlamentarias eran cada tres años) ni siquiera aprobó un proyecto en comisiones para que alcanzase a ser discutido en el pleno. Ni tampoco llegó a ello luego de que en marzo de 1924 ¡logró mayoría en ambas cámaras!

Así, el investigador James Morris se preguntó en los años 60 acerca de quiénes deseaban efectivamente una legislación social, aparte de los intelectuales y en un contexto en que ni los comunistas, ni menos los anarquistas, tenían alguna influencia en el sistema político: “Quizás unos pocos políticos astutos, como Alessandri, unos pocos empresarios sagaces de la Sociedad de Fomento Fabril y unos pocos izquierdistas como Malaquías Concha y Zenón Torrealba, el primer senador de origen obrero. Casi todos los demás (parlamentarios) tenían intereses solamente selectivos, si es que tenían alguno, en la esfera de la legislación del trabajo. Muchos habrían apoyado el contrato de trabajo individual y por escrito, o una enmienda a la ley de accidentes o un ministerio del trabajo; algunos habrían votado por el arbitraje del tipo ‘resuélvase el problema de trabajo de una vez por todas’; sólo unos pocos deseaban realmente los sindicatos. Las únicas personas que se organizaban en su propia representación y buscaban beneficios directos en la legislación del trabajo eran los miembros de la clase media inferior y la burocracia. A través del Partido Radical hicieron presión; pero no por toda la gama de las proposiciones sociales. Sus intereses se dirigían primordialmente a un proyecto de ley de contrato de trabajo de empleados, la previsión social y un ministerio del trabajo” (Morris; p. 199).

A tal punto primaban los intereses económicos de los empresarios sobre el bienestar popular, incluso en los parlamentarios de la Alianza Liberal, que la Cámara de Diputados (de mayoría aliancista) rechazó en diciembre de 1921, por 52 votos contra 12, un proyecto de ley que declaraba zona seca la región carbonífera y concedía fondos para la construcción de habitaciones para obreros, para lo cual se habría impuesto una contribución de cinco pesos por cada tonelada de carbón. Votaron en contra el conjunto de los opositores: conservadores, nacionales y balmacedistas (liberales democráticos). Y también el conjunto de los liberales y la mayoría de los radicales, ¡de la Alianza Liberal gobiernista! A favor solamente lo hicieron los demócratas Vicente Adrián, Nolasco Cárdenas, Luis Correa Ramírez, Manuel O’ Ryan, Abraham Leckie, Juan Pradenas y Ramón de la Vega; los radicales Domingo Durán, Santiago Labarca, Arturo Lois y Wenceslao Sierra; y el socialista Luis Emilio Recabarren (Ver Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 7-12-1921).

Y, notablemente, en las fundamentaciones de voto, el diputado conservador Ramón Herrera Lira señaló: “¿Por qué no se establece la ley seca en el comedor de la Cámara? Yo veo que Sus Señorías toman vino, y quieren establecer las zonas secas en otras partes”. Luego, ante la acusación de populachería del radical Rafael Torreblanca, el demócrata Pradenas retrucó que “si buscáramos popularidad, votaríamos en contra de este proyecto, porque el pueblo, desgraciadamente, está acostumbrado a beber. Le han inculcado y le fomentan la necesidad de beber”. Herrera Lira le apostilló: “está acostumbrado por sus vicios”. Y Pradenas le contestó: “Lo han acostumbrado Sus Señorías que se han enriquecido con los vicios y las miserias del pueblo” (Ibid.).

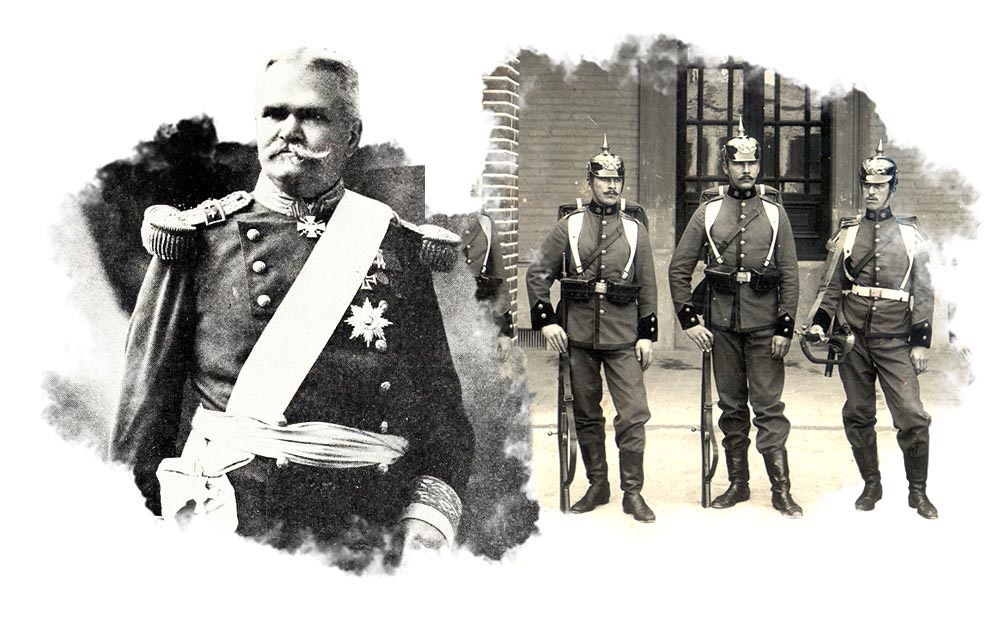

Por otro lado, en la medida que el sector patronal fue endureciendo su actitud con los trabajadores en el curso de 1921, las relaciones de Alessandri con ellos comenzaron a empeorar. Así, en julio el Gobierno le ayudó a la compañía de tranvías de Santiago a quebrar una huelga de choferes y cobradores, terminando centenares de trabajadores despedidos (Ver Peter DeShazo.- Urban Workers and Labor Unions in Chile. 1902-1927; The University of Wisconsin Press, Madison, 1983; p. 188). Luego en agosto, los empresarios de Valparaíso efectuaron un lockout que, con la anuencia gubernamental, liquidó a la IWW porteña y al sistema de “redondilla” que le permitía a la central obrera tener poder de negociación, al reclutar ellos mismos los trabajadores portuarios (Ver ibid.; pp. 188-192).

Y en septiembre, el ministro del Interior, el radical Héctor Arancibia Laso, amenazó hasta con fusilamiento a los mineros de Lota que habían anunciado que izarían una bandera roja para el 18. Así, su telegrama enviado al Intendente de Concepción decía: “Gobierno conocimiento proclamación República Soviética en Lota, arriándose bandera nacional 18 de Septiembre, ordena US. fusilar inmediatamente, sin proceso, a quien arríe patrio pabellón. Acuartele Fuerzas Armadas. Reúna mineros y dirigentes para notificar resolución Gobierno” (Luis Palma Zúñiga.- Historia del Partido Radical; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1967; p. 140). Y más reveladoramente aún, Palma -que era radical- celebraba este episodio ¡45 años después!, señalando que “destaca el temple de Arancibia Laso” (Ibid.)…