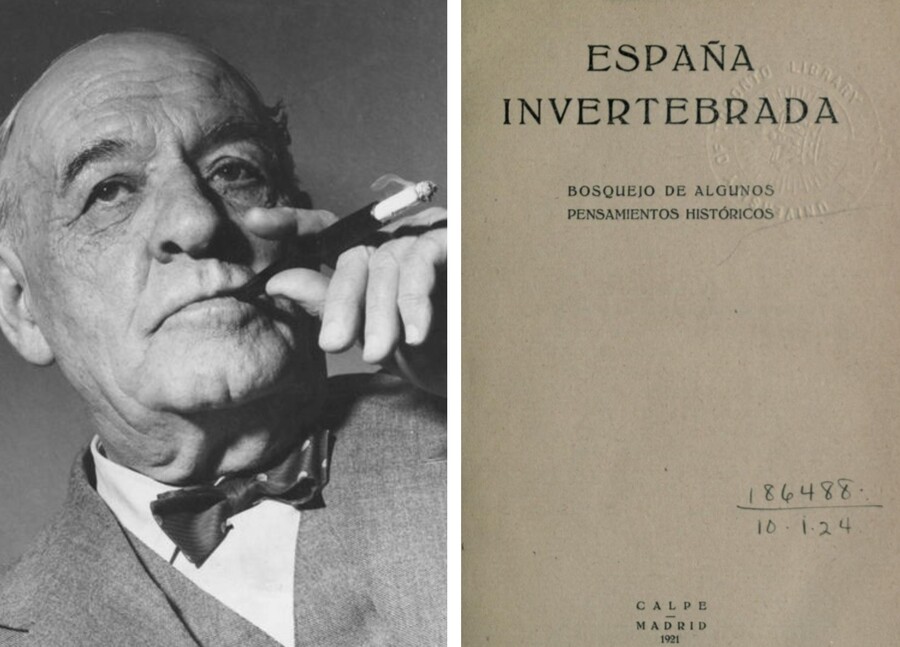

«España invertebrada», el libro del pensador español Ortega y Gasset, acaba de cumplir 102 años. La honestidad en el planteamiento que ofrece a la hora de trazar la genealogía de la nación imperial española, su concepto mismo de nación puede contribuir a entender los problemas contemporáneos de la construcción española.

El filósofo, situado en el movimiento del novecentismo, plantea que en ciertos momentos puede resultar inteligente distanciarse de los problemas políticos para solucionarlos. También, el intentar situarlos en cierta perspectiva histórica. Según Ortega, la historia de las naciones, y en especial la hispana, es una historia sistemática de incorporación: el talento «innato» nacionalizador español, como pueblo creador e imperial, es un talento que no reside ni en convencer ni en obligar, sino en «una exquisita mezcla de ambas».

En el fondo, la potencia que impulsa tal proceso se inscribe siempre en un dogma nacional, afirma, un «proyecto sugestivo de vida en común». La unidad no puede ser la causa y condición para vivir en común; la relación es inversa, es «la idea de grandes cosas por hacer», lo que «engendra la unificación nacional». Esa cohesión es decisiva para que una nación exista, puesto que «las naciones se forman y viven de tener un programa para el mañana». El objetivo de Ortega en este texto es someter a las naciones sin Estado; y su estrategia, bastante demodé, considerarlas como lo que son, naciones con «carácter» propio (sic), para después intentar incorporarlas a un proyecto de vida en común (con palo y zanahoria, of course).

Así, la España una, según Ortega, nace en Castilla, «no como algo real» (no era «una» al principio, subraya), sino como un esquema ideal de algo realizable. La nación española sería, pues, la nación castellana inflada en un imperio, desde el mismo momento de su nacimiento. «La unidad española fue hecha para intentarla», subraya Ortega, «para lanzar la energía española a los cuatro vientos».

Siguiendo con el concepto de nación de Ortega, podemos afirmar que el régimen del 78, entre otras cosas, fue un intento de crear un nuevo dogma nacional común, un programa para el mañana. Era la construcción de una España democrática moderna, una «nación de naciones». Era «apertura nacional». Y era «estado de bienestar». Pero ese era, en efecto, el relato que encontramos en la superficie. Si nos fijamos en sus lógicas subyacentes, el régimen del 78 nacía como Estado monárquico, uno que fue creado precisamente a partir de la figura del «alzamiento nacional» contra una república democrática. Se restauró la monarquía, la naturaleza esencial de España, y se «integraron» las naciones del Estado –como nacionalidades con estatus diferenciados– con el objetivo de frenar las pulsiones separatistas. La posterior renuncia política del PCE, el abandono del derecho a la autodeterminación que expresó el PSOE en Suresnes, la posterior legitimación del PNV al régimen del 78… ayudarían a fortalecer ese relato. Al menos, por un tiempo.

No obstante, los años no perdonan y sacan a relucir lo que se había intentado esconder: la España de las nacionalidades y del café para todos –ese relato que solo se creyó algún federalista trasnochado, pero que la derecha e izquierda españolas nunca llegaron a creer del todo (los «separatistas» tampoco, no está de más decirlo)– se disolvía como un azucarillo. Y volvía a relucir el verdadero storytelling empleado para la construcción del proyecto nacional español, construido sobre la alteridad de su «enemigo» interno: el separatismo vasco y catalán. Al final, a falta de una catarsis nacional que rompiera definitivamente con el dogma nacional, parecía imposible producir ninguna historia en común alternativa y democrática. Y esa catarsis o ruptura no iba a producirse porque España se articula y se reproduce, en una constante histórica, con respecto a sus enemigos internos.

La crisis del 2008 consiguió erosionar aún más ese relato superficial. El shock financiero, el primero de envergadura global, también trajo consigo un estallido social, pero, ante todo, un agotamiento de la legitimidad del orden establecido. En el caso español, la fractura en la confianza depositada sobre la política convencional representativa se convertía en la crisis del régimen del 78. Tuvo tres vertientes: la crisis territorial (agudizada por el procés catalán y el desgaste tras décadas de proceso independentista vasco), la crisis del bipartidismo (agudizada por la aparición de Podemos), y la crisis de la monarquía (con la fulgurante renuncia de Juan Carlos I como rey en 2014), fundamento esencial de la nación española.

Es ahí donde nació el 15M, al fulgor de las políticas económicas neoliberales del Gobierno de Zapatero (que algunos tratan de normalizar y naturalizar hoy). Ocurrió de la misma forma en que el procés catalán cogió velocidad de crucero en el 2012, a saber, como respuesta a la crisis territorial española y su incapacidad para ofrecer otro modelo territorial. Eran dos respuestas de época, la social y la soberanista, dos caras de la misma moneda. Entre estos dos fenómenos que marcarían la agenda estatal se jugaría la partida posterior.

Con respecto al 15M, en lugares urbanos y de economías más avanzadas, surgiría una respuesta por parte del estrato social joven que más estaba padeciendo los efectos de la crisis económica. La dicotomía del movimiento se movía entre lo urbano y lo rural (lo que después se llamaría la España vaciada), donde después cogería fuerza Vox, politizando lo que quedaba fuera del 15M, de la clase media juvenil aspiracional que veía como se estaba quedando sin futuro.

En cuanto al segundo fenómeno, el procés catalán (y el escocés, irlandés…), respondía a una pulsión claramente democratizadora, una llamada a acercar las decisiones políticas a escalas cercanas a la ciudadanía que tomó la forma de proceso nacional independentista. En el fondo de esa pulsión existía un anhelo descentralizador, una suerte de impugnación a la España centralizada y casposa del régimen del 78.

Podemos nació de la respuesta a ambos fenómenos, el 15M y el procés catalán, y Ciudadanos, como el espejo contrario a este: el primero, social y partidario del debate plurinacional; el segundo, (neo)liberal y defensor de la España una (especialmente, en su apoyo a la aplicación del artículo 155). La izquierda española supo leer el momento político proponiendo un referéndum en Catalunya y planteando un modelo de Estado plurinacional basado en la libre determinación de los pueblos y los ciudadanos que la componen. Esa pulsión que trataba de secularizar el fundamento de la nación española (con más voluntarismo que programa político), convirtiendo el dogma (indisoluble unidad de la nación española) en consenso social (referéndum pactado, etc.), respondía a la grieta de legitimación nacional abierta de par en par por el procés catalán. Y es precisamente en las naciones sin estado donde ese gesto tuvo mayor impacto electoral: no hay que olvidar que Podemos llegó a ser primera fuerza en Hego Euskal Herria, con 397.000 votos en el 2015. Prácticamente, esto ocurrió ayer.

La hipótesis del 15M, vehiculado a escala estatal por Podemos, se impuso en las naciones sin estado, aupando a las fuerzas políticas que se subieron a la ola de este anhelo. Cabe subrayar el escepticismo que generó en para la izquierda vasca en Hego Euskal Herria el 15M, que lo entendía tal vez como un fenómeno español y algo desideologizado. El movimiento popular en Euskal Herria tenía una gran experiencia de lucha y organización, y por ello, los indignados tendrían menos influencia en tierras vascas. Los poderes fácticos no tardarían en impulsar una estrategia para cerrar esa ventana de oportunidad, primero en Madrid, e intentar derrotar la vía descentralizadora lo antes posible, entre otras cosas, mediante la creación de Ciudadanos. Ayudaría en este intento el paulatino abandono de esa pulsión inicial plurinacional por parte de Podemos (por ejemplo, con su posición tibia ante el procés catalán) y su constante tendencia centralizadora como partido. Una vez la «ventana de oportunidad» se cerró, Podemos descendió abruptamente y las fuerzas soberanistas enraizadas territorialmente volvieron a coger impulso. De aquellos mensajes apoyando el referéndum, queda hoy un llamamiento vacuo al diálogo de la líder del nuevo partido de la izquierda española Sumar, Yolanda Díaz. No queda, pues, casi nada de aquella pulsión democratizadora plurinacional inicial. Ni proyecto, ni intención. Sólo una llamada pobre al diálogo como propuesta de país. La historia, por lo tanto, vuelve a repetirse.

Dicho lo anterior, podemos constatar que el ciclo del 15M se cierra por arriba (se cierra para la izquierda española), pero se abre por abajo (desde las «periferias» y para las fuerzas soberanistas). Esto es así porque las fuerzas soberanistas recogen y combinan los dos anhelos o pulsiones de época: el espíritu democratizador y la pulsión soberanista como las dos caras de la misma moneda. Esa doble agenda está representada en los movimientos de las naciones sin estado, en las «fórmulas de proximidad» soberanistas. Cada vez más sectores desencantados con la traducción política a escala estatal de la pulsión del 15M, aquello que fue Podemos y pretende ser Sumar hoy, se acercan a posiciones soberanistas como impugnación a lo que iba a estallar el 2008 y se aceleró con la pandemia: contra la globalización económica, territorial y social; contra la creciente centralización de poder; contra la lejanía de la toma de decisiones políticas y económicas; contra las políticas que se toman lejos de la ciudadanía… La pulsión democrática crece, y con ella el arraigo social de las fuerzas soberanistas.

Y ahora, ¿qué hacer? Agotada la tercera vía en el Estado (y con el concepto de nación secuestrado por la derecha), la cada vez mayor fortaleza del soberanismo, así como la falta, también cada vez mayor, de interlocutores en el propio Estado, nos lleva a una tesitura interesante, peligrosa pero políticamente abierta. Nos acercamos, probablemente otra vez, a una fase histórica polarizada donde habrá que elegir entre el bando de la reacción y el bando de la democratización plurinacional. El estado profundo, como decía Ortega y Gasset, a falta de un proyecto sugestivo en común y con una perspectiva de regresión económica y de derechos, ha activado, una vez más, la lógica del enemigo interno («que te vote Txapote» es la última expresión de esa lógica).

La izquierda española se encuentra ante una nueva vieja tesitura: ¿romper la baraja (endurecer de la ley de partidos, ahogo económico, alguna posible ilegalización…) o probar con otras vías de seducción (renovación del estatuto de autonomías, federalización del Estado y algunas de sus estructuras…)? ¿Cabría presentar una tercera vía que combine ambas? ¿Qué otras formas de estar en política pueden existir para el pueblo vasco, catalán, o gallego, que avanzan y no quieren retroceder en derechos sociales, nacionales y económicos? ¿Realmente existe algo que ofrecer para evitar un nuevo choque de trenes histórico?

Ante esa disyuntiva, no caben estrategias cortoplacistas ni pensamientos mágicos. Conocemos el «talento nacionalizador» del que hablaba Ortega, y sabemos de lo que es capaz. Mientras tanto, la internacional reaccionaria coge fuerza y pisa fuerte en toda Europa. En el Estado español ha dado sus primeros pasos institucionales con la alianza entre PP y Vox en Extremadura, Baleares y Valencia. Parece que esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué hacer ante esta coyuntura? La receta parece sencilla, pero necesita de mucha paciencia y mucho pragmatismo: más pueblo organizado y más ciudadanía crítica, más políticas de kilómetro 0, más soberanismo, más derechos sociales y políticos, más cultura democrática y menos pulsión inquisidora o centralizadora. Ante el «talento nacionalizador» español de Ortega, solo queda el «talento democratizador» soberanista.

Andoni Olariaga Azkarate es filósofo y miembro de la fundación Iratzar.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/la-espana-invertebrada