La actuación coordinada entre agentes británicos y estadounidenses en Chile durante la independencia prefigura lo que se convertiría en una constante histórica: la aplicación de un sistema dual de dominación donde ambas potencias anglosajones coordinan estrategias de penetración económica y control político

La comprensión de la actuación de Poinsett adquiere mayor profundidad cuando se analiza su articulación con la red de sociedades secretas que operaban en América Latina durante el período independentista. Como ha demostrado el historiador nicaragüense Augusto Zamora, ex-embajador en España y académico especializado en relaciones internacionales, la narrativa tradicional que responsabiliza a España del subdesarrollo latinoamericano oculta el papel determinante de la interferencia anglosajona en la configuración de las nuevas repúblicas.

La Logia Lautaro «fue una construcción de la Gran Reunión Americana, inspirada por Francisco de Miranda en Londres hacia 1797 para sustituir la monarquía española por el sistema republicano y establecer gobiernos independientes de bases liberales». Esta organización secreta, cuya «principal misión era establecer gobiernos independientes en América Latina», funcionaba como mecanismo para «coordinar y establecer contactos entre muchos de los líderes de la independencia de Chile y Argentina».

La rivalidad entre O’Higgins y Carrera, que marcó profundamente el proceso independentista chileno, debe comprenderse en este contexto. Aunque «su rivalidad llevó a enfrentarse, en 1814, en el combate de Tres Acequias», posteriormente «su espíritu patriota primó y O’Higgins se unió a Carrera para enfrentar la invasión de las fuerzas realistas dirigidas por Mariano Osorio». Sin embargo, esta aparente unidad patriótica encubría diferencias estratégicas profundas sobre el modelo de país a construir.

O’Higgins, miembro de la Logia Lautarina y educado en Inglaterra, representaba los intereses de una red transnacional que buscaba reemplazar la influencia española por la anglosajona. Carrera, más nacionalista y menos permeable a influencias externas, constituía un obstáculo para estos planes. La preferencia de Poinsett por Carrera respondía a cálculos tácticos: el joven aristócrata era más manipulable que O’Higgins, quien ya tenía compromisos con la red británica.

La tesis de Zamora: España como chivo expiatorio

Como señala Zamora en su obra «Malditos Libertadores», «en la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el malvado Imperio español».

Esta narrativa, según Zamora, cumple una función ideológica específica: ocultar la responsabilidad de las potencias anglosajones (primero Inglaterra, después Estados Unidos) en la configuración del subdesarrollo latinoamericano. La independencia formal no significó autonomía real, sino el reemplazo de una metrópoli por otras que aplicaron métodos más sofisticados de dominación.

Zamora «ni maquilla ni justifica la constante de violencia y explotación de las colonias por la Corona pero, con un análisis comparativo del comportamiento de otras monarquías de la época en sus respectivos dominios», demuestra que el sistema colonial español no fue excepcionalmente depredador. De hecho, muchas instituciones coloniales españolas (como las encomiendas reguladas o los sistemas de protección indígena) fueron más protectoras que los sistemas de explotación que las reemplazaron.

La actuación de Poinsett se inscribe en esta dinámica: su objetivo no era liberar a Chile de la opresión, sino subordinarlo a nuevos centros de poder que aplicarían métodos más eficientes de extracción de riquezas. El «libre comercio» que promovían los agentes anglosajones significaba, en la práctica, libertad para el capital metropolitano de penetrar mercados y extraer recursos sin las regulaciones que imponía el sistema colonial español.

Miranda, Londres y la Gran Reunión Americana

Francisco de Miranda, el precursor venezolano que inspiró la creación de las logias independentistas desde Londres, había «narrado a Miranda» las condiciones de América Latina, configurando una red de contactos que vincularía a los líderes independentistas con intereses británicos.

Miranda vivió en Londres durante décadas, manteniendo estrechos contactos con la élite política y financiera británica. Su «Gran Reunión Americana» funcionaba desde la capital del Imperio británico, coordinando movimientos independentistas que debilitarían a España y crearían condiciones favorables para la expansión comercial anglosajona.

La educación de O’Higgins en Inglaterra no era casual: formaba parte de una estrategia sistemática de formación de cuadros dirigentes latinoamericanos en centros metropolitanos, donde internalizarían valores, métodos y perspectivas funcionales a los intereses de las potencias hegemónicas.

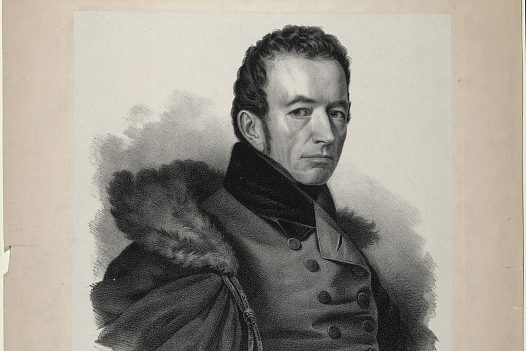

Poinsett representaba la extensión de esta lógica hacia el ámbito estadounidense. Su formación en Edimburgo y Woolwich, su condición de «activo masón del rito de York», y su designación como «agente especial» evidencian la articulación de una red transnacional anglosajona que operaba coordinadamente en América Latina.

Las maniobras de Poinsett: táctica y estrategia

La aparente preferencia de Poinsett por Carrera sobre O’Higgins respondía a cálculos estratégicos complejos. Carrera, joven, ambicioso e inexperto, resultaba más manipulable que O’Higgins, quien ya tenía compromisos con la red británica a través de la Logia Lautarina.

Estados Unidos necesitaba establecer su propio espacio de influencia en América Latina, diferenciándose tanto de España como de Inglaterra. Apoyar a Carrera permitía a Poinsett generar un liderazgo autóctono que, sin embargo, dependiera de asesoría y recursos estadounidenses.

El proyecto constitucional que redactó Poinsett para Chile en 1812 ilustra esta dinámica: se presentaba como expresión de principios republicanos universales, pero incorporaba cláusulas que facilitarían la penetración comercial estadounidense y limitarían la soberanía nacional en materias económicas estratégicas.

La educación de Carrera en Europa y su admiración por Napoleón lo convertían en un interlocutor atractivo para Poinsett, quien podía apelar a referencias culturales compartidas para influir en sus decisiones políticas.

La interferencia anglosajona: un sistema dual

La actuación coordinada entre agentes británicos y estadounidenses en Chile durante la independencia prefigura lo que se convertiría en una constante histórica: la aplicación de un sistema dual de dominación donde ambas potencias anglosajones coordinan estrategias de penetración económica y control político, lo que puede verse muy claramente en la conspiración conjunta entre la CIA y el MI6 para derrocar en 1953 al primer ministro elegido democráticamente de Irán, Mossadegh, cuyo gobierno había nacionalizado la industria petrolera, afectando intereses británicos y estadounidenses. El arquitecto principal en el terreno para la CIA fue Kermit Roosevelt Jr., mientras que Norman Darbyshire representaba la inteligencia británica, con décadas de experiencia en operaciones encubiertas relacionadas con la defensa del imperio británico y sus intereses petroleros. O con Howard P. Jones, también conocido como “smile Jones” el embajador norteamericano en Indonesia en 1965, cuya sonrisa diplomática ocultó el mayor crimen de Estado del siglo XX: el Método Yakarta. Medio millón de comunistas, campesinos, intelectuales, asesinados con listas preparadas por la CIA, ejecutadas por militares indonesios entrenados por EE.UU. Jones no movió un dedo. Solo sonrió. Como Poinsett.

Porque el método imperial no cambia: sonreír mientras se siembra el caos. Halagar al caudillo mientras se financia a su enemigo. Prometer “libertad” mientras se exporta dependencia.

De Inglaterra sabemos del “Plan Maitland” oculto en los Archivos Nacionales de Londres hasta que fue descubierto en 1982 por el político argentino Rodolfo Terragno. El documento proponía, entre otras tácticas, apoyar a líderes criollos como Francisco de Miranda y Simón Bolívar para fomentar insurrecciones, bloquear los puertos españoles para estrangular económicamente al imperio, inundar América con productos británicos para desplazar las manufacturas españolas, y difundir ideas ilustradas y masónicas para minar la lealtad a la corona española. Además, incluía una campaña militar que contemplaba tomar Buenos Aires, avanzar hacia Chile cruzando los Andes, y luego continuar hacia Perú para desmantelar el poder español. Y al hacer uso de mayor capacidad naval y comercial, se concentraría en establecer rutas comerciales y financieras que subordinaron las economías latinoamericanas a sus necesidades metropolitanas. Mientras los Estados Unidos, aun con menor capacidad pero mayor proximidad geográfica, se enfocaría en intervenciones políticas directas y construcción de liderazgos locales funcionales.

La rivalidad entre O’Higgins y Carrera expresaba, en gran medida, esta competencia entre centros de poder anglosajones por establecer áreas de influencia preferente en América Latina. Ambos líderes criollos estaban subordinados a lógicas imperiales, pero representaban proyectos geopolíticos diferentes.

O’Higgins, con su obsesión por el orden, la institucionalidad y el progreso “civilizado”, encarnaba — consciente o no — el modelo británico: un Estado centralizado, técnicamente eficiente, abierto al comercio y a los capitales de Londres. Carrera, popular, fogoso, era funcional a la estrategia norteamericana incipiente: sembrar caos, fragmentar el poder, impedir la consolidación de un bloque continental soberano. Ambos, héroes para la historiografía oficial, eran en los hechos instrumentos de fuerzas que les superaban — como Jorge Abelardo Ramos desnudó en Historia de la Nación Latinoamericana: “Nuestras repúblicas no nacieron libres. Nacieron como satélites del capital metropolitano.”

Tras la derrota de Carrera y el exilio de O’Higgins, el vacío no se llenó con democracia, sino con la Fronda Aristocrática: una oligarquía terrateniente y comercial que, lejos de construir una nación popular, diseñó una república a su imagen: excluyente, europeizante, profundamente colonial. Y cuando esa fronda se sintió amenazada, inventó — con Portales — el Estado autoritario, eficiente, “decente”, como lo llamó Maximiliano Salinas: una monarquía sin corona, donde la ley era orden, el orden era disciplina, y la disciplina servía a los intereses del puerto, del salitre, del capital británico. Portales no fue un “dictador”: fue el arquitecto del primer Estado moderno latinoamericano — moderno, sí, pero profundamente subordinado. Un Estado que, paradójicamente, cumplía el sueño de O’Higgins — orden, instituciones, progreso — pero sin pueblo, sin soberanía real.

Setenta años después del conflicto O’Higgins-Carrera, Chile presenció la réplica exacta de esta dinámica durante la Guerra Civil de 1891. José Manuel Balmaceda encarnaba la versión más sofisticada del proyecto que había representado Carrera: un programa de desarrollo nacional basado en la capitalización del salitre para financiar infraestructura productiva, educación técnica e industrialización incipiente.

Su proyecto amenazaba directamente los intereses del capital británico representado por John Thomas North, el «Rey del Salitre», quien financió sistemáticamente a parlamentarios opositores que derrocaron a Balmaceda utilizando la retórica constitucionalista. La metodología era idéntica a la aplicada por Poinsett con Carrera: usar divisiones políticas internas para servir a intereses geopolíticos externos, presentando la intervención como defensa de principios «democráticos» o «constitucionales».

La tragedia de Balmaceda ilustra perfectamente cómo el sistema capitalista mundial no tolera experimentos de desarrollo autónomo, independientemente de su carácter moderado o reformista. Fue una guerra de mercado contra la soberanía. Y aquí, el paralelo con Nostromo, la novela genial de Joseph Conrad — inspirada en la separación de Panamá de Colombia, orquestada por EE.UU. — es inevitable: en Sulaco, como en Valparaíso, el oro (o el salitre, o el canal) decide quién gobierna. Los ideales republicanos son telón de fondo; el verdadero poder lo tienen los que controlan el recurso. “El material interest” — como dice Conrad — es el único dios que no traiciona.

Esta misma lógica alcanzaría su expresión paradigmática en Guatemala durante la década democrática (1944-1954), proceso magistralmente novelizado por Mario Vargas Llosa en «Tiempos Recios» (2019). La genialidad de esta obra — notable viniendo de un ex-izquierdista convertido en «cortesano público del neoliberalismo» — radica en sugerir que Jacobo Arbenz no era comunista, como alegaba la propaganda estadounidense de la época. Arbenz sería, como sugiere Vargas Llosa, «un militar de coraje» similar a Carrera, que simplemente quería «emular el New Deal norteamericano» en territorio guatemalteco. Su programa contemplaba una reforma agraria moderada, construcción de infraestructura nacional, diversificación económica y políticas redistributivas keynesianas — exactamente el tipo de capitalismo de Estado que Estados Unidos había aplicado exitosamente durante la Gran Depresión.

Pero como revela implícitamente la novela, la United Fruit Company «que se extendía por toda Centroamérica» no podía tolerar ese precedente, independientemente de su carácter no-comunista. El problema no era la ideología de Arbenz, sino su proyecto de desarrollo nacional que amenazaba los intereses de las corporaciones estadounidenses establecidas en la región. La CIA organizó la operación PBSUCCESS utilizando exactamente los mismos métodos que Poinsett había pionerizado en Chile: identificación de sectores opositores locales, financiamiento de campañas desestabilizadoras, guerra psicológica a través de medios de comunicación, y aprovechamiento de crisis internas para justificar intervenciones «humanitarias» o «democratizadoras».

La única salida histórica a esta trampa ha sido la construcción de espacios geopolíticos suficientemente amplios para resistir presiones externas y negociar desde posiciones de fuerza con todas las potencias. Esto requiere procesos genuinos de integración regional que trasciendan los intercambios comerciales superficiales y construyan capacidades productivas, tecnológicas, militares y culturales compartidas. América Latina tiene en la multipolaridad emergente una oportunidad histórica inédita para construir este tipo de integración, aprovechando la competencia entre potencias para obtener mejores condiciones en transferencia tecnológica, financiamiento para infraestructura, y acceso a mercados diversificados.

Pero esta oportunidad se perderá si se repite el patrón histórico de fragmentación que ha caracterizado todos los proyectos emancipatorios anteriores. Como demostró la experiencia de Carrera, Balmaceda, Arbenz y Bandung, los proyectos nacionales aislados son vulnerables a intervenciones que explotan divisiones internas y compran lealtades locales.

La elección es clara: o América Latina se integra para aprovechar las contradicciones de la multipolaridad, o seguirá siendo fragmentada por potencias externas que aplicarán los mismos métodos que Poinsett inauguró hace más de dos siglos en Chile.

De la colonia a la neocolonia: la falacia de la independencia

Septiembre resuena en América Latina como el mes de las independencias patrias. El 15 de septiembre celebran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El 16, México conmemora el grito de Dolores. El 18, Chile evoca su primera Junta de Gobierno. Pero estos rituales conmemorativos ocultan una realidad histórica más compleja y dolorosa: lo que celebramos como «independencias» fueron, en gran medida, guerras civiles capitalizadas por el mundo anglosajón para reemplazar la dominación española directa por formas más sofisticadas de control indirecto.

Tomás Pérez Vejo señala en su magistral «Elegía Criolla», que la historiografía latinoamericana ha vivido un verdadero período de esplendor que sugiere una lectura crítica, alejada de las apologéticas visiones que desde el Estado intentan consagrar empalagosas exaltaciones a los héroes y a las naciones. Esta lectura crítica revela que las guerras de independencia hispanoamericanas no fueron levantamientos anticoloniales unificados contra un imperio opresor, sino complejos conflictos internos entre diferentes sectores de las élites criollas que representaban proyectos divergentes de inserción en el sistema mundial emergente, la independencia política formal no significó liberación real, sino transición hacia nuevas formas de dependencia que resultaron más eficientes para los centros metropolitanos. El sistema colonial español, con todas sus limitaciones, mantenía cierta autonomía económica regional y preservaba estructuras sociales que, aunque jerarquizadas, garantizaban cierta integración comunitaria.

Hay que señalar que la persistencia del antiespañolismo en el discurso político latinoamericano cumple, según Zamora, una función ideológica específica: permite a las élites criollas evadir su responsabilidad histórica en la configuración del subdesarrollo regional. Culpar a España de todos los males latinoamericanos implica ignorar que las mayores tragedias del continente (genocidios indígenas, esclavitud masiva, saqueo de recursos, imposición de monocultivos) ocurrieron después de la independencia, bajo la influencia de potencias anglosajones que aplicaron métodos más despiadados que el sistema colonial español. Como podrían decirnos los filipinos, cubanos y panameños o incluso puertorriqueños que forman el movimiento reunificacionista.

El sistema colonial español, con todas sus limitaciones, había generado sociedades mestizas con cierta integración étnica y cultural. Las nuevas repúblicas, organizadas según modelos anglosajones, adoptaron criterios raciales más rígidos, segregaciones más extremas y sistemas de explotación más intensivos.

Poinsett representaba esta transición hacia formas «modernas» de dominación que se presentaban como «civilizatorias» pero que implicaban mayor subordinación y explotación. La retórica ilustrada encubría operaciones destinadas a facilitar la penetración del capitalismo metropolitano en sociedades que habían mantenido cierta autonomía económica bajo el dominio español.

Las nuevas repúblicas, organizadas según modelos anglosajones, adoptaron instituciones que facilitaban la penetración del capital extranjero y la desarticulación de economías autosuficientes. El «libre comercio» destruyó manufacturas locales, convirtió a América Latina en proveedora de materias primas y generó dependencias financieras que perduran hasta el presente.

Poinsett encarnaba esta transición: su retórica “libertarianista”(no confundir con libertaria, nota1). En el mundo iberofono, los primeros «libertarios» no tienen nada que ver con estos sentidos neoliberales o de derecha estadounidenses. Más bien, estaban relacionados con el pensamiento de autores y pensadores influenciados por figuras como William Godwin —considerado uno de los precursores del anarquismo—, así como con intelectuales claves como Francisco Coto Paúl, Simón Rodríguez o el “proscripto” Francisco Bilbao, quienes ejemplifican en sus escritos y praxis una orientación a la izquierda libertaria, radical y emancipadora. Estos autores fueron críticos del autoritarismo, el colonialismo y las estructuras sociales opresivas, reivindicando ideales de igualdad, libertad social y crítica al poder estatal y económico desde una perspectiva emancipatoria.

Este término nació en Inglaterra durante el siglo XVIII en el contexto del radicalismo ilustrado, donde «libertario» («libertarian») aludía a los defensores del libre albedrío frente al determinismo, y fue posteriormente asociado a filosofías políticas de izquierda, especialmente al anarquismo y distintas corrientes radicales de emancipación social, lo que se ve reforzado por la llegada de libertarios exiliados de la guerra civil española y hace no tantos años por canciones, como la de 2004 “Muerte Accidental de un Anarquista” de grupo de punk español los Muertos de Cristo.

Continuidades estructurales: del siglo XIX al XXI

Las tesis de Zamora permiten comprender las continuidades estructurales que vinculan la actuación de Poinsett con las intervenciones contemporáneas estadounidenses en América Latina. En cada época, Washington ha utilizado crisis internas para promover cambios institucionales que refuercen su hegemonía regional.

Las ONG que operan actualmente en Venezuela, financiadas por USAID y NED, replican métodos que Poinsett aplicó en Chile: identificación de liderazgos opositores, construcción de redes de influencia, promoción de marcos discursivos sobre «democracia» y «derechos humanos», y aprovechamiento de contradicciones internas para impulsar cambios de régimen.

La reciente Convención Constitucional chilena ilustra cómo operan estas dinámicas en el siglo XXI. Organizaciones financiadas parcialmente por entidades estadounidenses promovieron activamente opciones funcionales al mantenimiento del modelo neoliberal, replicando patrones históricos de interferencia en procesos políticos internos.

La diferencia fundamental es que, mientras en 1812 Estados Unidos era una potencia emergente que competía con Inglaterra por influencia regional, en el siglo XXI constituye la hegemonía global que utiliza múltiples instrumentos (militares, económicos, culturales, tecnológicos) para mantener su dominación planetaria.

La experiencia histórica sugiere que la multipolaridad emergente puede constituir una trampa tan sofisticada como el sistema bipolar que la precedió. En lugar de enfrentar una sola potencia hegemónica, América Latina podría verse obligada a navegar entre múltiples centros de poder que compiten por establecer áreas de influencia preferente, replicando exactamente la dinámica que caracterizó la rivalidad anglo-estadounidense del siglo XIX.

Esta «falsa multipolaridad» podría generar nuevas formas de fragmentación continental, donde cada país latinoamericano se subordina a potencias diferentes según sus ventajas comparativas: Brasil y Argentina hacia China como compradores de commodities, México hacia Estados Unidos por proximidad geográfica, Venezuela hacia Rusia por tecnología militar, Colombia hacia Europa por inversión financiera.

El resultado sería la perpetuación de la dependencia bajo modalidades más complejas pero igualmente limitantes para el desarrollo autónomo. En lugar de una integración regional que genere capacidades propias, América Latina se convertiría en campo de batalla de potencias extracontinentales que compiten utilizando exactamente los mismos métodos que aplicaron durante los siglos XIX y XX.

La Lección china: lo que los libertadores no supieron ver

Un siglo después de las independencias latinoamericanas, China enfrentó desafíos similares pero desarrolló respuestas radicalmente diferentes que ilustran las oportunidades perdidas por América Latina. El movimiento del 4 de Mayo que estalló en 1919 fue parte de un fermento intelectual más amplio, profundamente influido por la Revolución rusa, que llevó a la fundación del Partido Comunista Chino en 1921.

Pero más allá de sus derivaciones revolucionarias posteriores, el Movimiento del 4 de Mayo articuló desde sus inicios una comprensión sofisticada de los desafíos que enfrentaban las sociedades periféricas en proceso de modernización. Ese día de 1919, miles de universitarios de la Universidad de Pekín se manifestaron en Tiananmen ante un gobierno que consideraban débil y controlado por las potencias extranjeras. También corearon consignas a favor de la democracia y la ciencia, y en contra de la tradición.

Los intelectuales del 4 de Mayo, liderados por figuras como Chen Duxiu, profesor de la Universidad de Pekín que fundó la revista Nueva Juventud, en la que se publicarían algunos de los artículos más influyentes sobre el pensamiento chino en estos años de cambio, desarrollaron un programa que combinaba modernización técnica con preservación de la soberanía nacional. Su lema «Ciencia y Democracia» no implicaba imitación acrítica de modelos occidentales, sino apropiación selectiva de elementos útiles para construir un proyecto de modernización autónoma.

Crucialmente, el Movimiento del 4 de Mayo supuso la consolidación de las ideas revolucionarias reformistas del Kuomindang de Sun Yatsen, en el que muchos chinos veían la única posibilidad de lograr la reunificación nacional. A diferencia de los «libertadores» latinoamericanos, que aceptaron y promovieron la fragmentación continental, los intelectuales chinos identificaron la unidad nacional como condición indispensable para resistir la penetración imperial.

El contraste es revelador: mientras América Latina se fragmentó en múltiples repúblicas que competían entre sí por atraer inversión extranjera, China mantuvo la visión de la unidad continental como objetivo estratégico fundamental. Mientras los «libertadores» adoptaron acríticamente instituciones políticas diseñadas en Londres o Washington, los intelectuales del 4 de Mayo promovieron la síntesis creativa entre elementos de la tradición local y innovaciones técnicas occidentales.

La lección contemporánea: desenmascarar la «Exportación de Libertad»

Las tesis de Zamora sobre el papel de España en el subdesarrollo latinoamericano adquieren particular relevancia en el contexto de las «intervenciones humanitarias» contemporáneas. En cada caso, Washington presenta sus operaciones como destinadas a «liberar» pueblos oprimidos por dictadores locales, ocultando objetivos geopolíticos concretos.

La actuación de Poinsett en Chile prefigura estos métodos: retórica libertariana que encubre operaciones destinadas a subordinar soberanías nacionales a imperativos metropolitanos. La «libertad» que se exporta nunca es la libertad de los pueblos, sino la libertad del capital para penetrar mercados y extraer recursos.

Comprender la función de España como «chivo expiatorio» permite identificar cómo operan estas dinámicas en el presente: cada intervención estadounidense se justifica como respuesta a «dictadores» locales, pero genera invariablemente mayor dependencia y subordinación. La experiencia histórica demuestra que las potencias hegemónicas nunca exportan libertad real, sino marcos institucionales funcionales a sus intereses estratégicos. Reconocer esta constante histórica resulta fundamental para cualquier proyecto emancipatorio que aspire a trascender las limitaciones de la independencia formal sin autonomía efectiva.

Aquí, en estas tierras donde se forjó la primera chispa independentista, donde se escribieron himnos de unidad continental, donde se soñó con una patria grande desde el Río Bravo hasta la Patagonia, la figura de Poinsett es más que un personaje histórico: es un arquetipo. El arquetipo del imperialismo que no necesita invadir con tropas — al menos al principio — porque ya tiene sus agentes dentro: periodistas comprados, académicos domesticados, políticos en nómina, jueces obedientes, militares “aliados”. En el eco del lamento por lo autóctono traicionado, por la soberanía vendida, por la identidad fragmentada, se puede hallar en Poinsett un villano clásico. Pero también su advertencia eterna: mientras exista un imperio, existirá un Poinsett. Cambiará de nombre, de traje, de institución paraguas — hoy es NED, ayer era la CIA, mañana será una “fundación para la innovación democrática” — pero su esencia es la misma: exportar el caos para luego vender el orden. Desde la perspectiva del materialismo político — esa corriente que entiende la historia no como una sucesión de ideas, sino como una lucha por los recursos, por el poder, por la hegemonía — el poinsettismo es la expresión más pura del capitalismo imperial: desestabilizar para acumular, dividir para dominar, intervenir para apropiarse.