Francisco Franco siempre tuvo muy claro que el bolsillo y la patria iban indefectiblemente unidos; que, mientras los asuntos de cartera marcharan bien, sus seguidores no conspirarían contra él. Durante casi medio siglo, una clase social “franquista” logró beneficios portentosos gracias a que supo encubrir sus negocios bajo el proteccionismo del poder. Tras su muerte, con el objetivo de implantar la monarquía parlamentaria (que todo cambiara para que todo siguiera igual, al estilo Lampedusa) se llegó a un acuerdo no escrito. “El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional”, explicó el exministro ucedista y popular Rafael Arias-Salgado a la revista Cuenta y Razón, en diciembre de 1988. Desde las filas socialistas, Raúl Morodo también teorizó en ese sentido: “Dentro de todo proceso de transición, si quiere ser pacífico, la simulación forma parte del consenso”. Este ha sido, pues, uno de los precios reconocidos de la democracia española que nadie ha querido saldar.

Culminada “la simulación”, resultaba sencillo reescribir los hechos y revisarlos a la carta. Uno de los más diestros revisionistas ha sido Rodolfo Martín Villa, ministro ‘azul’ de UCD, alto cargo desde sus tiempos del SEU falangista y posterior presidente de un importante grupo mediático. En vísperas de las elecciones generales del 82, declaró: “Franco deja al morirse un estado bastante débil y, sin embargo, una sociedad bastante fortalecida. Cuestión en la que, quizá, teníamos más fe los que habíamos colaborado en el sistema político anterior”.

El pasado franquista fue silenciado, desdramatizado por sus protagonistas con la excusa de que así se superaría la Guerra Civil y el abismo de las ‘dos Españas’. Los opositores a la dictadura franquista debían aceptar este requisito de los vencedores si querían participar en el juego democrático. Y así lo hicieron. Tuvieron que pasar dos décadas, y la ruptura de este consenso durante los años de la crispación contra el gobierno de Felipe González, para que el dirigente socialista José María Benegas recordara con irritación: “La única ley de punto final la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas; en ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los 40 años de la dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación”.

Consenso, simulación, ley del punto final… En ese contexto, desde la muerte del dictador hasta la victoria electoral socialista de 1982, España vivió su Transición de sobresalto en sobresalto, pero sin perder de vista la calle, las movilizaciones políticas, la resistencia de sectores de la población que trataban de impedir que se cumpliera el axioma lampedusiano. Para desactivar todo aquello, se utilizó la represión policial y la violencia callejera, el ruido de sables en los cuarteles y la acción de grupos de “incontrolados” amparados en tramas negras policiales.

La estrategia de la pulga

En 1980, cuando la Transición parecía tambalearse, Manuel Vázquez Montalbán nos contaba una fábula que era una metáfora de cuanto ocurría. Un día –relataba– se reunieron los animales de la selva para discutir cuál de ellos era el más sangriento. Al principio todos dijeron que el león, pero conforme fue avanzando el debate, comenzó a abrirse paso la candidatura de la pulga con este argumento: el león derrama toda la sangre de un zarpazo, pero la pulga la vierte gota a gota. Era la dialéctica complementaria entre la amenaza del golpismo, en pleno apogeo en los cuarteles y los asesinatos terroristas de todo signo que pretendían detener los avances de la izquierda y/o tumbar la democracia en ciernes.

En la estrategia de la pulga, el uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre era deliberado o premeditado) estuvo presente durante la Transición entre 1975 y 1982, y fue la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del posfranquismo, que hicieron del control del orden público la base del consenso.

Porque, aparte del terrorismo etarra, en España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles: 1) Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración: policías, ejército, judicatura… Y 2) Desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales. Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito hasta la democracia con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente.

La forma peculiar en que se realizó esta transición impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones.

Para conseguir sus objetivos, la Transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la Amnistía (administrada mediante un decreto y un decreto–ley). La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977; del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos y el decreto Ley de Amnistía de 1976.

La inteligencia contra la dictadura

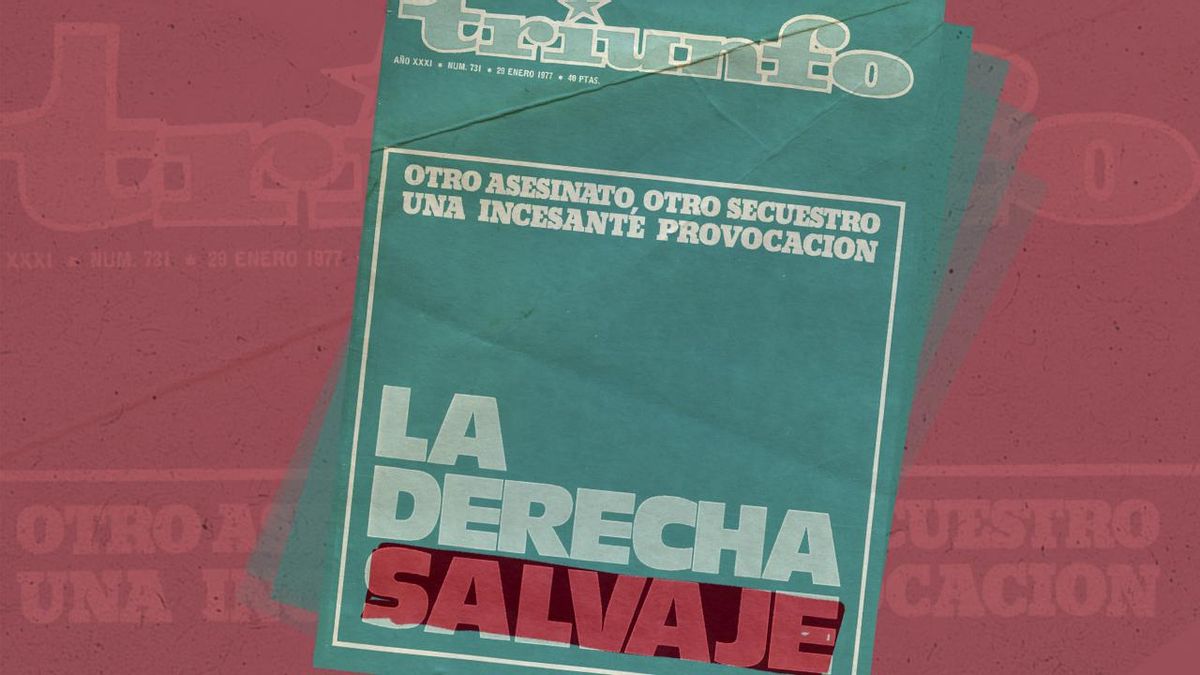

Triunfo nació como una revista de espectáculos, pero pronto empezaron a escribir en ella los intelectuales demócratas más influyentes. Sufrió los embates de la censura, apostó por la libertad y de alguna manera fue víctima de ella: dejó de publicarse en 1982. Esta portada refleja el horror ante los asesinatos fascistas de la semana trágica de enero de 1977. La colección de Triunfo se puede consultar en https://www.triunfodigital.com

De facto, la verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los sectores más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”. Sus planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la Transición. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Con estos planteamientos jurídicos se desactivaba la posibilidad de investigar las conexiones de las tramas involucionistas y la implicación de partidos políticos ultraderechistas legales a los que pertenecían los terroristas detenidos.

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los crímenes como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey; que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid…), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau, juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante, se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo…). La actuación criminal directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se produjo con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.

Los casos más relevantes

Además de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y del asesinato de Yolanda González en 1980, a los que nos referiremos más adelante, estos son algunos de los casos más relevantes juzgados y sentenciados por la Audiencia Nacional siguiendo esta doctrina:

Arturo Ruiz. El domingo, 23 de enero de 1977 estaba convocada una manifestación, prohibida por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y que el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, se disponía a impedir. A las doce del mediodía, el joven estudiante Arturo Ruiz García cayó asesinado bajo los disparos de un guerrillero de Cristo Rey. Fue la primera víctima la Semana Trágica de la Transición, que culminaría con la matanza de Atocha. El crimen fue reivindicado por la Triple A; sus autores estaban vinculados a Fuerza Nueva y mantenían relaciones (según su propia confesión) con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil. Jorge Cesarsky Goldstein, de 49 años, terminó condenado a cinco años y seis meses de prisión por un delito de terrorismo y a seis meses por tenencia de armas. Fuera del proceso quedó el autor material de los disparos: José Ignacio Fernández Guaza, declarado en rebeldía y en paradero desconocido desde entonces.

La bomba contra El Papus. El 20 de septiembre de 1977 estalló un maletín-bomba en la redacción de la revista satírica El Papus, de Barcelona, que mató al conserje Juan Peñalver Sandoval e hirió a otras 13 personas. La autoría fue reivindicada por la Triple A y sus autores pertenecían a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y a una organización ilegal denominada Juventud Española en Pie (JEP). Durante la investigación, la policía acabó deteniendo a 13 miembros de la Guardia de Franco: José Manuel Macías González, Isidro Carmona Díaz Crespo, Miguel Gómez Benet, Juan José Bosch Tapies, los hermanos Juan Carlos y Javier Pinilla, Francisco Moreno González, Francisco Abadal Esponera, Ángel Blanco Férriz, José María Rico Cros, José López Rodríguez, José Agustín Borrás y Gil Casoliva Careta. Todos ellos, viejos conocidos de la policía barcelonesa implicados en numerosos actos violentos.

Agustín Rueda. El 13 de marzo de 1978, el anarquista Agustín Rueda Sierra fue apaleado y muerto por numerosos funcionarios de la prisión de Carabanchel (Madrid), durante una acción de castigo por el descubrimiento de un túnel, en la que ocho reclusos fueron torturados bajo órdenes del director de la prisión, el jefe de Servicios y el subdirector.

El Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala. De todas las siglas utilizadas en la guerra sucia contra ETA, la más usual fue la del Batallón Vasco-Español (BVE). Numerosos comandos de mercenarios y ultraderechistas reivindicaron sus atentados y crímenes en nombre del BVE, con acciones financiadas por los servicios de información del Estado. Ni siquiera esta circunstancia explica cómo es posible que dos personajes cómo Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, pudieran realizar sus acciones criminales a lo largo de dos años de una manera tan “doméstica” y chapucera, con las mismas armas, y que jamás fueran detenidos por la policía. Desde febrero de 1979 hasta marzo de 1981, el comando estable de Zabala e Iturbide cometió siete asesinatos y numerosos atentados.

La bomba contra El País. Desde el 8 de abril de 1978 hasta el 26 de julio de 1981, un comando actuó impunemente al principio en nombre de la Triple A y después del Batallón Vasco-Español. Eran exmilitantes de Fuerza Nueva, que se vincularon al Frente de la Juventud y crearon una banda especializada en el envío de paquetes-bomba (Club de Amigos de la Unesco, Boletín Oficial del Estado…), liderada por Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, de 22 años, y Rafael Alfredo Gómez Álvarez, de 20 años. El paquete-bomba que enviaron a la redacción del diario El País llegó en la mañana del 30 de octubre de 1978, fue recibido por el conserje Carlos Barranco Armenteros, quien advirtió la existencia de unos cables y lo comunicó a su compañero, José Andrés Fraguas Fernández. Ambos decidieron no tocar el paquete y avisar al jefe de conserjería, Juan Antonio Sampedro Sánchez, de 34 años, quien no le concedió importancia y lo abrió. El artefacto explotó y José Andrés Fraguas, de 19 años, falleció. Juan Antonio Sampedro y Carlos Barranco, quedaron gravemente heridos.

Ejército Español de Liberación. Desde septiembre de 1979 hasta febrero de 1980, en Barcelona, un comando de extrema derecha formado por activistas de Fuerza Nueva y agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil realizaron atentados, incendios y robos reivindicados primero por la Triple A y después por el Ejército Español de Liberación (EEL). Manuel Reinero Banda, hijo y hermano de guardias civiles, organizó su pequeño ejército y actuó en la frontera entre la delincuencia común y la política.

El Largo Adiós. En la noche del día de Reyes de 1981, horas después de que Adolfo Suárez dimitiera como presidente del Gobierno, los estudiantes menores de edad Francisco José García Ruiz, Luis Alfonso Esteban Rebollo y Alfonso Milans del Bosch y Jordán de Urries, realizaron una “operación de castigo” contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid. Aunque el artefacto incendiario no llegó a estallar, de los tres disparos que hicieron en el interior del bar, dos alcanzaron al estudiante Jorge Ignacio Simón Escribano; una de las balas le rozó el cuero cabelludo y la otra le produjo una paraplejia irreversible con perdida funcional de movimientos en la pierna derecha.

Como revelo en mi libro ‘La transición sangrienta’, en apenas ocho años la Transición se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, 188 murieron en actos de violencia política de origen institucional y 403 víctimas del terrorismo nacionalista y de extrema izquierda. En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”.

Como ejemplo significativo de la gran represión policial aplicada de manera sistemática, en la Memoria de 1978, el Fiscal del Reino desvela que durante 1977 se efectuaron un total 2.402 acciones represivas de las Fuerzas de orden Público, con 4.394 detenidos que pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el Fiscal General dejó de publicar esta estadística.

Violencia de origen institucional

El aparato de Estado y las instituciones reglamentadas se funden y se combinan en la comisión de los actos de violencia. Estas relaciones fueron claras en el caso que significó un punto de inflexión en la Transición: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionada con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social, la policía política del franquismo). Esta combinación quedó patente antes en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el exministro franquista Antonio María de Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Manuel Fraga Iribarne, en esas fechas de viaje en el extranjero.

Por sus características, los dos crímenes cambiaron la dinámica de los acontecimientos posteriores. El domingo, 9 de mayo de 1976, durante el ascenso anual de los carlistas a la cima de Montejurra (Estella), el excomandante del Ejército de Tierra, José Luis Marín García Verde, seguidor del carlista ultra Sixto de Borbón y miembro de Comunión Tradicionalista, mató de un disparo a Aniano Jiménez Santos, miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). También murió el joven Ricardo García Pellejero, ametrallado en la cima del monte por disparos de Francisco Carreras García Mauriño. Otras cuatro personas quedaron heridas de bala. Entre los agresores armados fueron identificados y fotografiados neofascistas italianos, Guerrilleros de Cristo Rey, miembros de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, carlistas ultras de Comunión Tradicionalista, y mercenarios como Jean Pierre Cherid. En la Navidad de 1976, en vísperas de la supresión del Tribunal de Orden Público, los únicos tres procesados en el sumario abierto por homicidio, lesiones, daños y desórdenes, fueron puestos en libertad provisional bajo fianza. Meses más tarde, se les aplicó el Decreto–Ley de amnistía y quedaron en libertad total.

En la tarde del lunes, 24 de enero de 1977, en Madrid, un comando de pistoleros ultras asaltó un bufete de la calle Atocha número 55 y asesinó a tiros a cinco abogados laboralistas. Además dejó a otros cuatro heridos graves. Murieron: Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Elías Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira Ibáñez. Los heridos fueron: Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo y María Dolores González Ruiz. Los autores estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía. La Triple A reivindicó el atentado. Tres años más tarde, el 29 de febrero de 1980, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por los asesinatos a cinco ultraderechistas: Francisco Albadalejo Corredera, funcionario, secretario del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid; José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá, Gloria Herguedas Herrando y Leocadio Jiménez Caravaca.

Ya con la Constitución vigente, en el caso del secuestro y asesinato de Yolanda González, esta combinación de funcionarios, policías y “tramas negras” ultraderechistas quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional, condenado por encubrimiento (Juan Carlos Rodas Crespo) y por un miembro de la Guardia Civil. El 2 de febrero de 1980, la dirigente estudiantil Yolanda González Martín, de 19 años, fue secuestrada y asesinada por un comando compuesto por militantes de Fuerza Nueva (Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Valavázquez, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz), y organizado por el jefe de seguridad del partido de Blas Piñar. Yolanda procedía de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, estaba afiliada a Comisiones Obreras como trabajadora de la limpieza, y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una escisión del PSOE. En el instituto de formación profesional de Vallecas estudiaba primero de electrónica. El comando dirigido por Emilio Hellín Moro la asesinó y dejó su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le quitó la vida con un tiro en la sien disparado por este ingeniero electrónico que hoy vive plácidamente en Murcia, a pesar de haber sido condenado a más de 30 años. ¿El motivo del crimen? Yolanda era una de las dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional que organizaba las movilizaciones en Madrid contra las leyes educativas del gobierno de la UCD.

Con Yolanda quiero recordar los rostros de algunas de aquellos jóvenes a quienes arrebataron la vida comandos de supuestos “incontrolados” o la represión policial. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes (Carlos González, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, José Luis Alcazo, Jorge Caballero, Andrés García…), jóvenes trabajadores (Teófilo del Valle, Vicente Cuervo, Arturo Pajuelo, Miquel Grau, José Manuel García Caparrós…), conserjes (los ya citados de El País y El Papus), un ama de casa (Norma Menchaca)… Mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía, muchos de ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con los verdugos.

Las víctimas de la violencia de origen institucional durante la transición española fueron silenciadas por la propaganda oficial, y no se les reconoció como víctimas del terrorismo hasta el 2005. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la Transición. Forman parte de la verdad y, como víctimas, pueden morir por segunda vez si caen en el olvido.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/reguero-sangre-vertida-democracia_1_12769389.html