En ‘El oro negro de Franco’ (Crítica), los dos investigadores relatan cómo la Standard Oil y Texaco apuestan, saltándose la política de no intervención, por el bando sublevado y, junto con el apoyo de Hitler y Mussolini, son fundamentales para decantar el curso de la guerra.

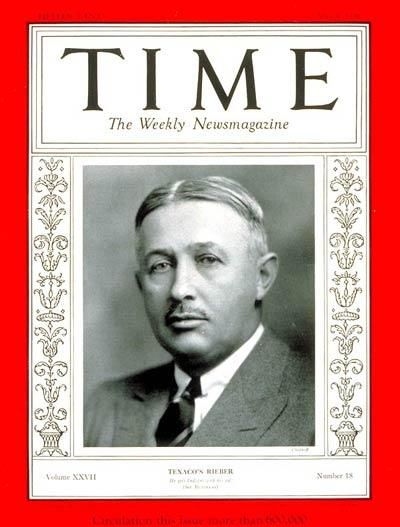

Torkild Rieber y Walter C. Teagle son nombres mucho menos trascendentales para la historia del siglo XX europeo que los de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Pero sin ninguno de los cuatro, Francisco Franco habría tenido mucho más difícil haber ganado la Guerra Civil. “La República ya estaba perdida en septiembre de 1936”, explica el historiador Ángel Viñas, que acaba de publicar un libro a cuatro manos con el economista e ingeniero Guillem Martínez Molinos, titulado El oro negro de Franco (Crítica), donde analizan la importancia decisiva en el devenir de la Guerra Civil de los envíos de petróleo y combustible desde EEUU a las tropas sublevadas.

“Primero llegaron los envíos de la Standard Oil, de Nueva Jersey, y, en noviembre de 1936, se firma la novación del contrato con Texaco, que empieza a mandar combustible a partir de enero de 1937”, relata Martínez Molinos.

En un momento en el que la guerra ya requería de combustible para los barcos, los aviones y los vehículos de combate, el acceso a los derivados del petróleo fue fundamental para decantar la guerra. Y ahí el bando sublevado contó con la complicidad de dos personajes poco conocidos en la historia de España, pero que resultaron decisivos: los principales ejecutivos de Standard Oil y Texaco, Walter C. Teagle y Torkild Rieber.

Tanto Teagle como Rieber desafiaron las políticas de no intervención de Franklin Delano Roosevelt y optaron por ayudar al bando franquista, del mismo modo que lo hicieron la Alemania nazi y la Italia fascista. “En España se produce la primera gran alianza del fascismo y el nazismo”, relata Viñas: “Hasta entonces, se habían producido declaraciones de simpatía entre ambos, pero la cooperación real entre ambos no se produce hasta la Guerra Civil española”.

Standard Oil fue la primera, pero Texaco fue más decisiva. De acuerdo con la investigación de Viñas y Martínez, Texaco llegó a ejercer tareas de espionaje a favor del bando franquista.

“La República tenía perdida la guerra desde el mes de septiembre, es axiomático”, prosigue Viñas. “Se prolongó la guerra, la República resistió casi tres años, pero tenía todo el mundo en contra. Desde que los ingleses la abandonaron, y la abandonaron rapidísimamente, todo estaba ya perdido. Y eso la República lo sabía. Lo que pasa es que, ¿qué hacer? Pues resistir, a ver si los ingleses veían la cosa más clara o no, pero no la vieron más clara. Tenían su idea del apeasement [apaciguamiento], que fue terrible”.

Pero, en todo caso, las pulsiones personales tuvieron tanta importancia como las decisiones de Estado, como en la ayuda de Standard Oil y Texaco. “Fue más adecuado a la ideología de los capitostes de esas empresas, eso está claro”, explica Martínez. Y tercia Viñas: “Hemos ido explorando las conexiones de esa gente con la Alemania nazi y en parte con la Italia fascista y se creó un círculo demoledor. Gracias a los papeles de Guillem y a los que yo tenía y a los que hemos ido recopilando, hemos podido completar de una manera bastante sólida el juego que se trabó en torno a la guerra a favor de Franco”.

“El gran protagonista acabó siendo el capitán de buque Rieber, de la Texaco. Que fue el que tuvo un enamoramiento. Todos perseguían el business, tanto Rieber, que era el más importante, como el que hemos nosotros sacado del olvido, que era Teagle. Los dos fueron tremendos capitanes de empresa, de la Standard de New Jersey, la que había sido de Rockefeller, y el de la Texaco”, relata Martínez Molinos.

“Ellos iban a lo suyo, pero hemos descubierto, sobre todo en el caso de Teagle, que lo conocíamos menos, que eran grandes amigos de los regímenes fascistas. Y les acabó costando el puesto: al día siguiente de que EEUU entrase en la guerra, los dos desfilaron por la puerta. Y Teagle es considerado como un gran hombre de negocios hoy en día. Mientras que Rieber está totalmente olvidado. Teagle es un intocable en el mundo de los negocios, en la Universidad Americana de hoy en día”.

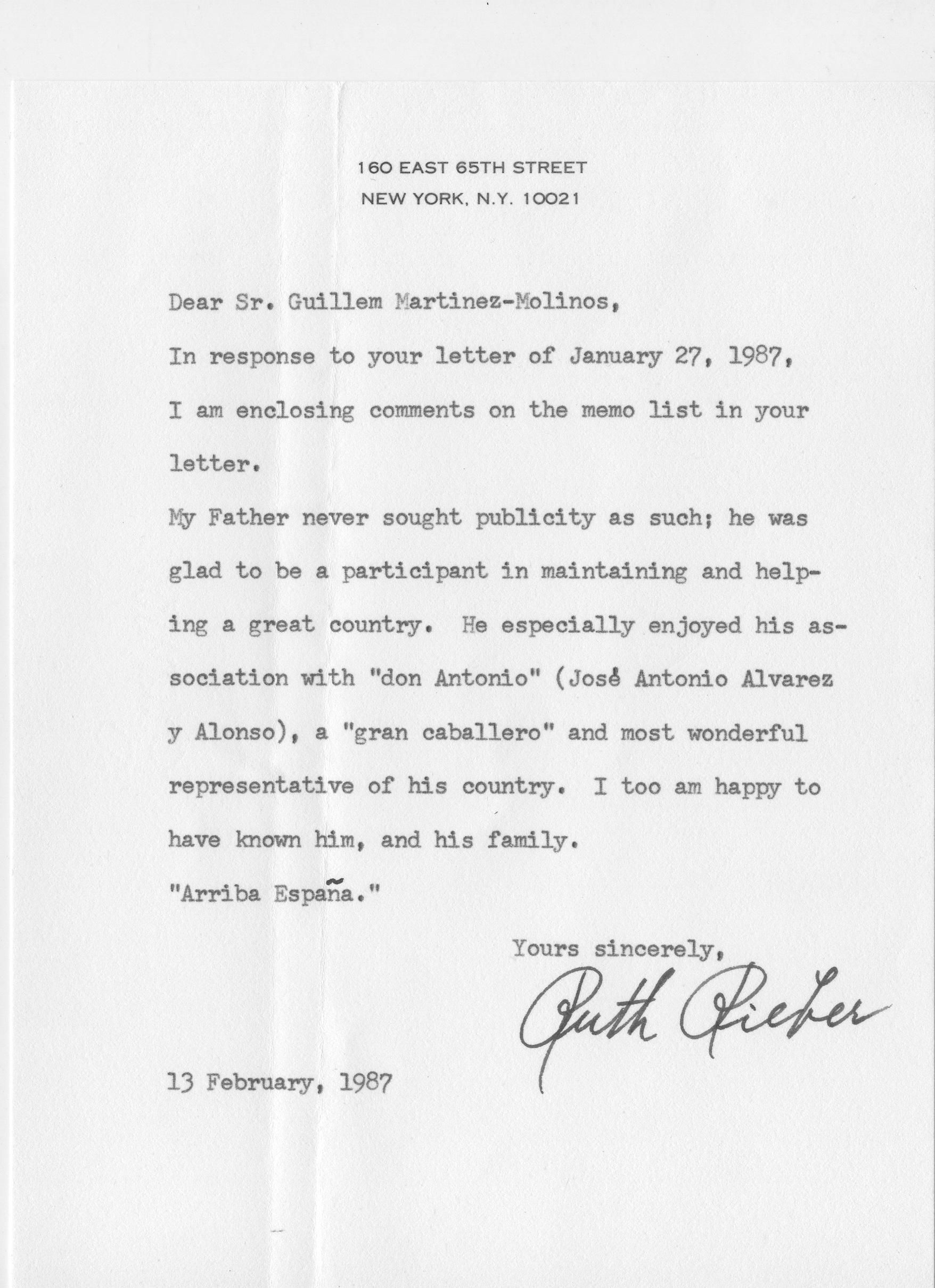

Hasta tal punto existe ese “enamoramiento” con los regímenes fascistas, que la hija de Rieber termina una carta escrita a Guillem Martínez en 1987 con un “¡Arriba España!”. En la carta, Ruth Rieber describe a su padre como alguien “feliz de ayudar a un gran país”, en este caso la España franquista, y menciona a una persona que ejerce un papel de engrase de la operación, como es el caso de José Antonio Álvarez Alonso.

Viñas y Martínez también rescatan otro nombre, el de William M. Brewster, “fue muy importante, el hombre de Rieber en España”, afirma Viñas. “El representante que curiosamente se había hecho con el control de las inversiones de la Standard, antes del monopolio, y que fueron expropiadas por el Estado español de Primo de Rivera en el año 1927”, señala Martínez. “Posiblemente, había algo de revancha en el caso de Brewster”, apunta Viñas: “Y Roosevelt deja hacer. ¿Por qué? ¿Por presiones internas? ¿Por qué se olvida? Y luego están las actuaciones del supuesto embajador de Franco, Juan Francisco de Cárdenas. Era el embajador de la República en París –1934-36– y luego se le manda a Nueva York y Washington –1939-47–. Era un hombre que tenía una entrada en el Departamento de Estado muy notable, había sido embajador de la República en Washington –1932-34–. Toreaba al embajador republicano –Fernando de los Ríos, 1936-39– con gran diferencia. No era el hombre para Washington. Ahí la República cometió un error”.

“¿No se puede hablar de un pragmatismo de Roosevelt en este caso?”, se pregunta Martínez. “Sí, por supuesto. Era un hombre muy pragmático. Al final no le quedó más remedio y se cargan a Rieber al final, en el año 40. Inglaterra ya estaba en guerra y Roosevelt quería meter a Estados Unidos”.

En 1940 ya estaba entrada la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española hacía un año que había terminado y España era territorio del fascismo gracias a las ayudas a Franco durante la contienda y, al mismo tiempo, por el abandono de las potencias occidentales a España.

“La fusión de los dos fascismos, el alemán y el italiano, se hace durante la Guerra Civil, por la ayuda que ambos prestan a Franco”, describe Viñas: “Ya había un acercamiento querido por Mussolini, pero ese acercamiento se había materializado más bien en declaraciones platónicas. Pero en la praxis se produce cuando Hitler se decide a entrar en la Guerra Civil. Y es que Hitler, entre otras, se planteó si los judíos dominarían el gobierno republicano”.

En el libro, los autores también mencionan las actuaciones fundamentales de Juan March, como financiador de la sublevación, pero también de Demetrio Carceller Segura, patriarca del emporio empresarial familiar (Disa Corp, Damm), que llegó a ser ministro de Industria y de Comercio con Franco (1940-45) y ejerció de puente con EEUU.

“Carceller dentro del Gobierno tuvo que tener muchísima influencia”, afirma Viñas: “Debió de ser el hombre que estaba detrás de todo”.

“Descolló en Cepsa”, relata Martínez, “a donde hizo el paso desde Campsa, donde entró ya con un gran puesto. Y llegó un momento en que cobraba de las dos, de Campsa y de Cepsa, hasta que se fue a Cepsa. Y en Cepsa, aquella pequeña refinería de andar por casa de Tenerife que la construyeron [en 1929] como pudieron con dinero, seguramente, de March y de algún otro, él se hizo un nombre en el mundo del petróleo español y, por extensión, en el mundo del petróleo americano”.

Martínez Molinos señala que Carceller “estuvo conectado con Teagle. Le compró aquellas propiedades en Venezuela a una empresa del grupo Standard y se debió codear con Teagle. Tú imagínate el salto de aquel oscuro emigrante de Teruel, de un pueblecito que está al lado de la línea con Cataluña, que es hijo del conserje de la Escuela Industrial de Manresa… Se sacó el título que daban, que al final lo revistieron de oropeles de ingeniería de grado medio y él lo obtuvo. Y se hizo un nombre”.

En 1929, se produce una expedición aquella a las Américas con Campsa y el Ministerio de Hacienda, “por todo lo alto, de técnicos españoles a que adquirieran propiedades petroleras con las que alimentar el refino colosal que estaba destinado a ser construido por Campsa, cosa que no hizo jamás como bien sabemos”, relata Martínez: “Y gracias a las memorias nada conocidas de un ingeniero industrial catalán, Maluquer, de la gran familia de los Maluquer de Motes, que formaba parte de la expedición a las órdenes de Demetrio, que él descubrió allí el modo de hacer el negocio de los tycoons, los barones del petróleo; se debió quedar prendado gastando lo que ni se sabe del presupuesto español, porque lo pagó el Ministerio de Hacienda: se tiraron seis meses recorriendo las dos Américas, la del norte y la del sur. Y se desprende de las memorias estupendas de Maluquer cómo se le caía la baba aDemetrio, literalmente. Y de ahí vino un enamoramiento y una adhesión a los principios capitalistas del petróleo que lo hicieron un portavoz muy escuchado. Porque después tuvo que combatir el aislamiento español por parte de los aliados que cortaron los suministros petroleros, los ingleses y los americanos, cada uno por su lado, para mantener a Franco alejado de las tentaciones bélicas en la Segunda Guerra Mundial. Y eso le tocó a Demetrio Carceller, pero se apartaba muchísimo de nuestro tema. Pero los fundamentos estaban echados y aquí no los conocíamos. Murió relativamente joven y se ha hablado mucho más de los hijos y nietos y de la herencia tremenda y de luchar contra el fisco español que de él mismo. Él ha quedado un poco olvidado: fue ministro de Comercio en una época de importaciones cuando aquí no había nada de nada”.

Otro personaje relevante en la historia de la ayuda petrolera estadounidense al franquismo es José Antonio Álvarez Alonso, mencionado cómo “don Antonio” y “gran caballero” por la hija de Rieber en la carta a Martínez Molinos. Álvarez Alonso escribió a finales de los 60 y publicó a principios de los 70 un librito en el que se atribuye un papel fundamental en lograr esa ayuda para el bando franquista.

“Yo lo leí y dije: ‘esto no es posible”, señala Viñas: “Lo escribió, pero no lo difundió hasta después de la muerte de Carceller y de Rieber. Él intentó pasar a la historia como el protagonista, el hombre que convenció a la Texaco de que había que ayudar a Franco. Y lo hemos desmontado premiosamente a lo largo de tres capítulos. Él estuvo allí, claro, pero no fue el hombre que lanzó la pelota. No podía serlo, era un don nadie. Y lo que no se sabía es que Brewster hablaba español. Brewster es el hombre olvidado en todo este asunto, y en sus cartas con José Antonio Álvarez Alonso él dice que fue él quien convenció a Rieber de que había que ayudar”.

Y en 1937 comienza a llegar la ayuda de la Texaco. “A principios de enero, el Solitaire, un pequeño barquito que trae grasa y lubricantes de Burdeos, es el primero de la flota de Texas”, explica Martínez.

El espionaje

Los autores destacan a lo largo del libro la importancia de los servicios de inteligencia a favor del bando sublevado. “Sobre los nacionales no había espionaje prácticamente”, señala Martínez. “La Armada italiana dominaba el paso del estrecho de los Dardanelos”, prosigue Viñas, “y vigilaban los nombres de los barcos soviéticos y no soviéticos que atravesaban. Y la República no lo tenía, con independencia del hecho de que los envíos venían por el Atlántico a Franco con bandera americana o banderas de conveniencia. Y la República no tenía más remedio que pasar por el Mediterráneo. Al final, a partir de finales del 37, se abrió la ruta Atlántica, pero los barcos que transportaron petróleo no eran demasiados. La República siempre llevó las de perder”.

Y, además, la Texaco colaboraba con información al bando franquista. “Porque la Texaco, como buena compañía naviera petrolera, tenía sus contactos en Londres y muchas fuentes de información”, explica Viñas: “Franco tuvo tres fuentes de información: la Texaco, la italiana y la propia”.

Y en la italiana, los autores destacan el papel de los monárquicos para atraerse a la Italia de Mussolini. “El tema de los monárquicos es muy desgraciado. Franco entra en la guerra con un ejército monárquico, con jefes, oficiales y generales monárquicos, y sale de la guerra con un ejército franquista. El ejército se va haciendo progresivamente franquista, pero Franco es lo que quiere desde el principio. Franco desconfía de los monárquicos. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber conocido los contactos previos con Mussolini de los monárquicos”, explica Viñas.

En esos momentos previos, incluso al golpe del 18 de julio de 1936, existen numerosas señales de la conspiración que estaba en marcha que la República no atiende. “Le he dedicado dos libros antes a eso”, relata Viñas, “es el gran error de la República, la conspiración cívico militar o civil militar de militares y civiles, sobre todo monárquicos y algunos carlistas, empezó desde el principio. En la Sanjurjada [golpe del general Sanjurjo, 1932] ya había habido contactos conocidos con Mussolini. Pero hasta el año 34, con la amnistía que concede Lerroux a los monárquicos residentes en el extranjero, sobre todo en Francia y Portugal, es cuando las cosas empiezan a cuajar. ¿Por qué? Porque el que está detrás, que es José Calvo-Sotelo, toma el mando y empieza a disciplinar a las huestes”.

Ayuda soviética

“Es obvio que la guerra española no fue una confrontación como los conflictos mundiales”, afirman en el libro: “En el aire, los aviones fueron más sofisticados que en el primero, pero estuvieron a una distancia sideral de los utilizados en el segundo. En tierra, la movilización de hombres y de artilugios mecánicos fue siempre menor y, en el mar, la Armada republicana no dispuso nunca de medios remotamente similares. En los tres casos, sin embargo, el petróleo desempeñó un papel esencial. Sin él, en volumen, cantidades y calidades, los franquistas lo habrían tenido mucho más difícil. Enfrente, y salvo por la ayuda soviética, la República luchó sola y murió sola. Después, no ocurrió lo mismo a las entonces orgullosas potencias democráticas europeas que con su ‘no intervención’ habían contribuido a ajusticiarla”.

“Gracias a ese oro existió la República, porque ¿por motivos exclusivamente ideológicos o políticos Stalin habría ayudado hasta el final a la República como lo hizo? Es muy dudoso, en el comercio de las armas nadie da nada gratis”, señala Viñas: “Los alemanes lo cobraron, Mussolini fue el único que fue condonó gratuitamente cerca del 40% de la deuda de guerra española hacia Italia”.

¿Y las compañías petroleras? Viñas explica que “a crédito relativamente corto. El que daba más crédito era la Unión Soviética, que empezó a cobrar en febrero o marzo del 37 todo lo que había suministrado hasta entonces. Pero las petroleras eran a 60 u 80 días.Cuando las primeras entregas no se pagan porque los sublevados no tienen dólares ni libras, la Texaco se ve, con arreglo a las leyes norteamericanas, obligada a otorgar créditos suplementarios y eso sí que caía dentro de las leyes de no intervención y era punible por los tribunales norteamericanos. Pero lo gana la Texaco. Hubo dificultades de pago, ahora, si comían o no comían, a Franco le daba igual: lo primero eran los créditos exteriores, había que mantener el flujo de crédito exterior”.