Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas y federales de las revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. La tradición republicana democrática no dejó de debatirlas ni de rescatar parte de su herencia

Hace algunas semanas tuve la ocasión de participar en un debate sobre republicanismo y cantonalismo en un agradable café de Cartagena, en Murcia, junto a mis compañeros del Congreso Javier Sánchez Serna y Lucía Muñoz. El café se llama Míster Witt, en homenaje a la célebre novela de Ramón J. Sender sobre el levantamiento cantonal de julio de 1873. En aquel verano, a pocos meses de proclamarse la Primera República española, se produjo en Murcia una insurrección que aspiraba a convertirla en un Cantón federal. El epicentro del levantamiento fue la ciudad de Cartagena, aunque pronto se extendió a otras ciudades de Andalucía, de Levante, e incluso de Castilla. El objetivo final era instaurar en España una República federal “desde abajo”. Y sobre todo hacerlo antes de que las fuerzas conservadoras, centralistas, lo impidieran desde Madrid.

Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas, federales, de aquellas revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. Sin embargo, la tradición republicana democrática no dejó de debatirla ni de rescatar parte de su herencia por las vías más diversas. Lo hizo Sender, en su Míster Witt en el cantón, publicado en 1935. Y lo hizo, unas décadas antes, el propio Benito Pérez Galdós, en dos de sus Episodios Nacionales: La Primera República y De Cartago a Sagunto. Revisitadas desde el tórrido y perturbador verano de 2022, las insurrecciones cantonales del 73 no generan indiferencia. Pueden desconcertar, contrariar, pero hay algo en su utópico impulso republicano, social y libertario, que sigue interpelándonos como hace 150 años.

Descentralizar y transformar: ¿desde arriba o desde abajo?

El 11 de febrero de 1873 dio paso a una República inesperada. Una república que cayó en las manos de los propios republicanos sin que estos lo previeran. La repentina abdicación de Amadeo de Saboya fue una sorpresa que precipitó tareas republicanas que se habían venido gestando durante décadas. De pronto, el único intento creíble en la historia de España de “monarquía democrática” o “republicana”, como decían algunos, se quedó sin recorrido. Si la revolución “gloriosa” de 1868 había depuesto a los Borbones, enviado a Isabel II al exilio, 1873 se convirtió en una suerte de revolución dentro de otra revolución. Esto es, en algo parecido a lo que 1936 supondría en relación con la Segunda República de 1931.

Al igual que la segunda República, la primera nació en un contexto internacionalmente adverso e internamente convulso. Su llegada fue precedida por el aplastamiento de la Comuna de París de 1871, y la única nación europea en reconocerla fue Suiza. Internamente, tuvo que lidiar con las guerras carlistas en el norte y con las revueltas anticoloniales que comenzaban a crecer en Cuba. Una vez proclamada, el tiempo político se aceleró. Reformas y rupturas largamente postergadas adquirieron una actualidad irrefrenable. La más notoria fue la sustitución, por vez primera en la historia española, de la monarquía por una república. Pero también hubo otras. La posibilidad de reemplazar un Estado confesional, tutelar en términos religiosos, por uno mínimamente neutro. O la de superar un Estado centralizado, asfixiante, heredero de la política de Nueva Planta puesta en marcha por Felipe V, y consolidado por el liberalismo isabelino, por otro descentralizado y municipalista. O la de conseguir, por fin, que las reivindicaciones burguesas planteadas en 1868 dieran cabida a otras del llamado “Cuarto Estado”: la pequeña burguesía y unas clases trabajadoras, artesanales, campesinas, largamente postergadas.

Quien con más solvencia encarnó este proyecto democratizador, republicano, federal, fue Francisco Pi y Margall. Desde 1854, Pi había participado en diferentes revueltas y conspiraciones antimonárquicas. Tras la proclamación de la República, el presidente Estanislao Figueras le encomendó el Ministerio de Gobernación. Pi tenía dos obsesiones: proteger a la joven República y estabilizar su rumbo en medio de un mar encrespado y tempestuoso. Lo primero exigía desbaratar los recurrentes intentos golpistas lanzados por la derecha. Lo segundo, apurar ciertas reformas políticas y sociales “desde arriba” que calmaran las que “desde abajo” exigían sectores federales, movimientos campesinos como los de Extremadura y Andalucía o algunos partidarios del colectivismo libertario ligados a la Primera Internacional.

Las propuestas de reforma social de Pi recibieron el elogio del propio Engels, aunque fueron criticadas por los bakuninistas. Incluían la restricción del trabajo de niños y mujeres, el establecimiento de jurados mixtos con representación obrera o la venta de bienes estatales en favor de las clases trabajadoras. Asimismo, venían acompañadas de una reforma política que en su opinión era decisiva: impulsar cuanto antes unas Cortes constituyentes que redactaran una Constitución democrática, social y federal.

Parte de la tragedia de la Primera República fue que ni las reformas sociales propugnadas por Pi, ni la Constitución federal que defendía llegaron a aprobarse. Los republicanos más moderados o directamente conservadores frenaron estas iniciativas de manera sistemática. Los monárquicos las sabotearon sin sonrojo. Los movimientos populares políticamente más activos o con necesidades más urgentes descreyeron de ellas. Al final, el programa piymargalliano de transformaciones “desde arriba” encalló y fue languideciendo lentamente. Simultáneamente, fueron ganando peso las tesis de quienes creían que solo una coordinación de revueltas “desde abajo” podía neutralizar a las fuerzas reaccionarias y alumbrar los cambios sociales, federales, democráticos, que la nueva República llevaba en su seno.

Las diferentes variantes del federalismo cantonal

Las revueltas cantonales del 73 fueron el grito desesperado de un país agraviado, marginado, que se había cansado de esperar. Su propósito no fue, como dijeron sus detractores, alentar el “separatismo” y el “socialismo”. Como en la mejor tradición juntera, su propósito era reforzar el municipalismo, el autogobierno local, como medio para lograr una organización federal, y llevar adelante algunas reformas políticas y sociales impostergables que no podían depender del visto bueno de Madrid.

Aunque se centraron sobre todo en Andalucía y Levante, no hay que olvidar que también hubo cantones en Salamanca, Ávila o Toro. Algunos, como los de Alcoy o Cádiz, tuvieron un claro componente popular, libertario, y llevaron adelante medidas redistributivas como la incautación de bienes de la Iglesia, la eliminación de impuestos indirectos que afectaban a las clases populares o el control de precios de suministros básicos. Otros fueron más transversales en su composición de clase, y sus demandas se ciñeron sobre todo al reconocimiento político del propio autogobierno. Este fue el caso del Cantón de Cartagena, proclamado en Murcia el 12 de julio de 1873, tres días después del estallido de la Revolución del Petróleo de Alcoy.

Si se compara el movimiento de Alcoy con el de Cartagena, por ejemplo, hay diferencias que resultan claras. En Alcoy, la sublevación fue promovida principalmente por obreros e internacionalistas. En Cartagena, no. Hubo una participación importante de marineros provenientes de barrios obreros como el de Santa Lucía. Se llegaron a izar banderas rojas y hay testimonios que indican la presencia de algunos comuneros libertarios exiliados. El protagonismo, sin embargo, recayó sobre todo en militares y en políticos republicanos democráticos que defendieron con vehemencia sus reivindicaciones anticentralistas pero que no otorgaron centralidad a ningún programa redistributivo.

Como bien reflejan las obras de Pérez Galdós y de Sender, el cantón cartagenero contó entre sus dirigentes a miembros destacados del llamado republicanismo federal “intransigente” como Roque Barcia, Manuel Cárceles, Juan Contreras, Antonio de la Calle o el célebre prócer murciano Antonete Gálvez Arce, caracterizado por Pérez Galdós como “la cabeza más firme y el brazo más fuerte en las jornadas de Cartagena”.

Los republicanos intransigentes se distinguían de los republicanos “benévolos” por sus reticencias a entrar en componendas con los sectores monárquicos o con los republicanos unitarios, a los que el propio Pi consideraba “monárquicos con gorro frigio”. Muchos de ellos, como el propio Antonete Gálvez, tenían convicciones igualitarias, simbolizadas en ideales como el de “una casa y un huerto” para toda la ciudadanía. Otros, como el socialista de La Calle, defendieron propuestas moderadas como la reducción de la jornada laboral o la creación de cooperativas de producción y consumo desde las páginas de periódicos como el Cantón Murciano. Lo cierto, sin embargo, es que ninguna de ellas encontró eco en la Junta de Salvación Pública que pretendía “asumir los poderes superiores de la Federación Española” en Cartagena.

El Cantón de Cartagena, en definitiva, fue un ejemplo de resistencia militar y civil republicana en una ciudad orgullosa que en 1833 no había sido reconocida como provincia, que se sentía víctima de una suerte de capitis diminutio y que además se consideraba autosuficiente gracias a su esplendor industrial y marítimo. Sin embargo, estuvo lejos de llevar adelante propuestas de transformación social similares a las que se impusieron en Sevilla o en Cádiz, bajo el liderazgo del novelesco Fermín Salvochea.

Cuando Antonete Gálvez llegó a Murcia, en febrero de 1873, fue recibido con gran entusiasmo popular entre vítores, cohetes e himnos patrióticos: el de Riego, el de Garibaldi y la Marsellesa. Durante los seis meses que duró el Cantón fueron muchos los gestos simbólicos que entroncaban con la tradición republicana. Se celebraron funciones de teatro en honor a personajes que ocupan un papel destacado en el panteón republicano, como el Justicia de Aragón Juan de Lanuza, decapitado por orden personal de Felipe II. Se recordó a los fusilados por Fernando VII en 1824, tras la restauración absolutista. Incluso los fuertes situados bajo el castillo de Galeras (Fuerte, Navidad y Podadera) adoptaron los nombres de los comuneros de Castilla: Padilla, Bravo y Maldonado.

Con todo, los cantonales cartageneros evitaron siempre la violencia gratuita, la venganza y la depredación. Es más, como recuerda Antonio Puig Campillo en su señero trabajo al respecto, los cantonales ni siquiera tocaron los bienes abandonados por quienes huyeron de Cartagena al estallar la revuelta (“Reintegrados en sus hogares los que de la ciudad emigraron, nadie echó de menos una joya, ni un colchón, ni una manta”).

La represión cantonal y el fin de la República.

Pi y Margall fue el primero en reconocer que lo que planteaban los republicanos “intransigentes” suponía poner en práctica su teoría del federalismo “pactista” de abajo hacia arriba. Sin embargo, condenó las insurrecciones. Las consideraba lícitas en el marco de un proceso revolucionario contra un gobierno ilegítimo, pero no así contra una “República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”. Presionado por las derechas para reprimir las revueltas cantonales, intentó minimizar el uso de la fuerza a toda costa. La dificultad de este empeño, como él mismo reconoció, radicaba “en reducirlas a la obediencia sin matar su espíritu republicano, es decir, en alejar el peligro de hoy sin perder la esperanza de mañana”.

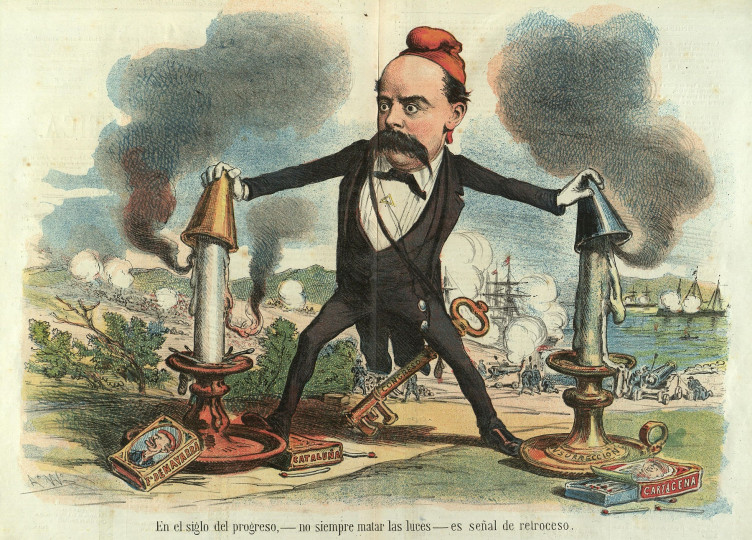

En esto, Pi demostró un celo humanista y garantista que nunca lo abandonó. No quiso asumir facultades de excepción, dictatoriales. No lo hizo contra los enemigos reaccionarios de la República, con quienes mantuvo una indulgencia acaso excesiva. Mucho menos contra los levantamientos populares que le exigían ir más rápido y más lejos en sus cambios sociales y democráticos. Al final se vio forzado a dimitir. Sus sucesores, Nicolás Salmerón y sobre todo Emilio Castelar, se adentraron en la senda represiva con escasas inhibiciones. Salmerón presentó su renuncia por negarse a aplicar la pena de muerte a un grupo de soldados que en Barcelona se pasaron al bando carlista. Poco antes, sin embargo, puso la represión y el bombardeo de los cantonales en Andalucía y en Levante en manos de dos generales contrarios a la República Federal: Manuel Pavía y Arsenio Martínez Campos. El primero fue el protagonista del famoso golpe de Estado que liquidó a la República del 73 y abrió paso a la República dictatorial del general Francisco Serrano. Martínez Campos, por su parte, protagonizó el pronunciamiento que acabó con la República autoritaria del 74 y permitió una nueva restauración borbónica en la cabeza del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

En los años posteriores a su caída, tanto las revueltas cantonales como la Primera República fueron objeto de descalificaciones y diatribas de todo tipo. Castelar, penosamente convertido a la causa del antifederalismo, se sumó a los que reducían el movimiento del 73 a una maniobra “separatista” y “socialista”, atreviéndose incluso a contraponer la condición de cantonal a la de español. El crítico positivista Manuel de la Revilla la estigmatizó como un “experimento estéril”, marcado por la “funesta tradición de la democracia francesa”, por los “ensueños proudhonianos” y por el “espíritu impaciente y aventurero de los demócratas latinos”. Marcelino Menéndez de Pelayo emitió un veredicto todavía más terrible. El 73, en su opinión, habría sido un tiempo “de desolación apocalíptica” en el que “dondequiera surgían reyezuelos de taifas” y en el que “la Iglesia española proseguía su calvario”.

Frente a esta crítica pragmática, conservadora o reaccionaria, se alzan precisamente las voces de Pérez Galdós, de Sender, e incluso la del Vicente Blasco Ibañez de La Bodega o la de la Emilia Pardo Bazán de La Tribuna. Ninguno de estos autores intenta transmitir una imagen idealizada de lo ocurrido en aquellos meses. Sin embargo, no dudan en rescatar los reflejos éticos y el impulso democratizador, utópico, que el 73 alentó.

Cuando el Míster Witt de Sender advierte a Antonete Gálvez que las fuerzas cantonales están condenadas a ser aplastadas, este le responde que los cañones sirven de poco “contra las ansias de redención de todo un pueblo”. Y ante la insistencia pesimista de Witt, le recuerda que, aunque así fuera, la mayor fuerza del republicanismo federal, democrático, estará siempre en “la decepción del campesino […] en las lágrimas de una mujer por el hijo llevado a la guerra […] en el hambre de los niños […] de Santa Lucía y Quitapellejos”.

Esa confianza en la digna rabia de la gente del común, en su deseo de no ser oprimida y de no oprimir, tan propia del Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, inspira la demofilia de Sender y de Pérez Galdós. La misma que los lleva a ver en la República del 73 un primer ensayo destinado a regresar, perfeccionado, en el futuro. “Ya llegará la ocasión –dice el personaje de la Madre en unas premonitorias líneas escritas por Don Benito hacia 1911– Ello será cuando estos caballeros, todavía un poco inocentes, den el segundo golpe… más seguro cuando den el tercero”.

Esta esperanza galdosiana en el tercer impulso republicano sigue presente en el subsuelo de nuestro tiempo. También en la Cartagena de hoy, en la que junto al monumento erigido en honor al Almirante Cervera, represor del cantón de Cádiz, se puede encontrar un acogedor café-cultural que evoca la novela de Sender. Eso, o las huellas de la ciudad popular, proletaria, que resistió durante la Segunda República o que se enfrentó a las políticas de desmantelamiento industrial de 1992, como bien refleja Luis López Carrasco en su magnífica película documental, El año del descubrimiento.

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.