El informe El metabolismo económico regional español analiza la dimensión física del desarrollo de la economía española por Comunidades Autónomas (CCAA). Unos 16 investigadores, coordinados por Óscar Carpintero, cuantifican el consumo de energía y materiales de cada región, bajo la perspectiva de que el conjunto de la economía española es un organismo vivo cuyo metabolismo […]

El informe El metabolismo económico regional español analiza la dimensión física del desarrollo de la economía española por Comunidades Autónomas (CCAA). Unos 16 investigadores, coordinados por Óscar Carpintero, cuantifican el consumo de energía y materiales de cada región, bajo la perspectiva de que el conjunto de la economía española es un organismo vivo cuyo metabolismo tiene unas características propias.

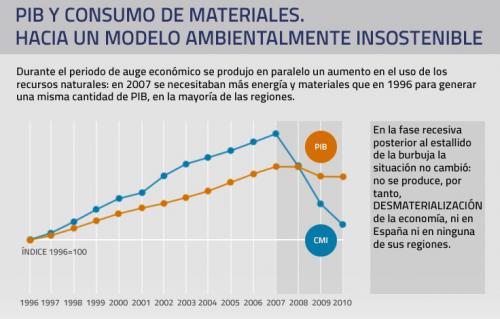

A lo largo de décadas, se ha analizado el desarrollo de la economía española en términos monetarios con relación al Producto Interior Bruto (PIB).En este informe, coordinado por Óscar Carpintero [1], uno de los mayores exponentes de la economía ecológica en nuestro país, trata de aportar «la ineludible realidad física para ser conscientes de los impactos que genera nuestra actividad y poder avanzar por derroteros más sostenibles».

En este sentido, lo que plantea la economía ecológica y, más concretamente, el enfoque del metabolismo económico es que, en términos físicos, una economía se parece bastante a cualquier organismo vivo. Es decir, «capta energía y materiales del entorno natural, los ‘digiere’ para producir bienes y servicios, y como consecuencia de esa ‘digestión’ (y cuando los bienes pierden su vida útil) se generan residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) que van a parar de nuevo a la naturaleza», según explica Carpintero.

Para juzgar el coste ambiental de los procesos de producción y consumo, o la sostenibildad ecológica de un sistema económico, no nos valen los indicadores que atienden solamente a elementos que tienen un precio detrás. De hecho, «los recursos naturales son, en general, poco valorados monetariamente y los residuos (ineludibles en cualquier proceso de producción o consumo) no son considerados y, si lo son, deberían tener un precio negativo», opina Carpintero y añade: «nuestras economías exigen cada vez más recursos naturales (sobre todo no renovables) y son auténticas máquinas de disipación de energía y materiales, con la consiguiente contaminación. Si no cuantificamos esta otra cara oculta, difícilmente seremos capaces de enderezar el rumbo».

Este trabajo viene a complementar, a escala regional, el libro que publicó el autor hace una década titulado El metabolismo de la economía española (Fundación César Manrique), centrándose especialmente en el período de 1996 a 2010 -época de bonanza económica en nuestro país- que puede servir para cuestionar las supuestas bondades del crecimiento económico.

Monocultivo del sector hostelero e inmobiliario del centro y el litoral de la Península

La principal conclusión de este informe, en el que han participado 16 investigadores [2] de todo el Estado, es que existe una especialización territorial en el seno de la economía española. «Con este informe se identifican ciertas regiones especializadas en la extracción de recursos y vertido de residuos, y otras, en el consumo y acumulación, obviamente, muy dependientes de las primeras», concluye Óscar Carpintero, director del informe.

Es decir, el metabolismo económico español está formado por las zonas intermedias en la península, con una fuerte vocación extractiva, que abastecen a las zonas centrales de acumulación y consumo, con Madrid y el litoral mediterráneo a la cabeza, cuya principal actividad se centra en el sector hostelero e inmobiliario. «La generalidad e intensidad del último boom inmobiliario ha hecho que este fenómeno no se corrija, sino que se añada a la tendencia anterior ya que, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Madrid, la burbuja inmobiliaria ha sido alimentada en gran medida con las importaciones de productos de cantera procedentes de extracciones en Castilla y León y Castilla La Mancha. Es decir, que cada vez se hace más patente que las estrategias de desarrollo de ciertas regiones no son independientes de la capacidad para poner a su servicio los recursos y el territorio de otras regiones colindantes.»

Así pues, por primera vez, se puede teorizar acerca de la regionalización de los flujos de energía y materiales -a través del recuento de la extracción y el comercio, tanto a nivel interregional como internacional- y esto permite observar la huella de deterioro ecológico de nuestra economía y demostrar objetivamente cuáles han sido los patrones de insostenibilidad desde los orígenes del último ciclo alcista hasta los inicios del declive actual.

Especialización y desigualdad es entre Comunidad Autónomas: unas extraen, otras consumen

Uno de los causantes de esta especialización productiva tiene que ver con la burbuja inmobiliaria, que ha condicionado el metabolismo de todas y cada una de las Comunidades Autónomas en el periodo estudiado. Los minerales no metálicos: rocas de cantera y materiales de construcción han supuesto entre la mitad y tres cuartas partes de los flujos físicos utilizados en cada región. Madrid, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana están a la cabeza de las exigencias territoriales de las actividades constructivas presentando cifras de consumo de cemento en toneladas por hectárea muy superiores a la media territorial.

La cifra estatal de una tonelada de cemento por hectárea en el punto álgido de la burbuja queda empequeñecida por las 7,5 toneladas por hectárea de Madrid, o las 2,5 de la Comunidad Valenciana y las 2,1 de Cataluña.

Sin embargo, en términos de extracción, son Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia las que concentran el 61% del total de energía y materiales extraídos del territorio, y en cuanto a la producción de biomasa agraria, forestal y pesquera siguen siendo Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia las que soportan el 70% de la extracción. Este dato coincide además con la extensión geográfica de estas Comunidades.

«La especialización que hemos demostrado en términos físicosse trata de un proceso histórico de desarrollo a largo plazo en el que por razones geográficas, políticas e institucionales algunas regiones denominadascentrales, como Madrid, Cataluña, o País Vasco, concentran el grueso de laproducción española y, sin embargo, son otras CCAA periféricas(Castilla y León, Andalucía, Castilla La Mancha o Galicia) las que se sitúan en los primeros puestos en cuanto a la extracción física de energía y materiales que alimentan la producción y consumo de las regiones centrales«, puntualiza Óscar Carpintero.

Así pues, se pueden diferenciar dos tipos de regiones en España:aquellas especializadas en la extracción de recursos y posterior vertido de residuos, y las que centran su labor en las labores de acumulación y consumo.

Pero además, el informe también cruza datos acerca del comercio exterior, entre comunidades y a nivel internacional, que corrobora esta división regional del trabajo y muestra además que, durante la fase de auge económico, en términos globales, el grueso de las CCAA debieron acudir persistentemente a otros territorios más allá de sus fronteras para satisfacer su modelo de producción y consumo.

En conclusión, Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial -entidad que también ha impulsado este informe- añade que «este informe cubre un vacío importante en el estudio de la economía como un organismo vivo» ya que demuestra, entre otras cosas, que la velocidad con la que las regiones recurren al resto de territorios para abastecer su modelo de producción y consumo es mayor que el ritmo al que extraen los recursos dentro de sus propias fronteras; «esto demuestra objetivamente la insostenibilidad de la economía española», concluye.

Datos regionales

Por regiones, el Informe sirve para hacer un mapa distinto al que conocemos:

- Aragón: se está produciendo una terciarización paulatina en la economía aragonesa al tiempo que esta comunidad es cada vez más dependiente del resto de regiones y del resto del mundo en términos biofísicos. Un dato: Del total de las 97.329 hectáreas estimadas de maíz transgénico cultivado en España en 2011, el 42,5% tiene lugar en territorio aragonés (MAGRAMA).

- Castilla – La Mancha: aunque se trata de una región con un tipo de poblamiento rural, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, ha visto sus límites con la Comunidad Autónoma de Madrid, al aumentar de población y de actividad ligado a la expansión del área metropolitana de la capital. La naturaleza extractiva de la región ha provocado una intensificación del uso y consumo de materiales, no tanto como resultado de la satisfacción de necesidades propias, sino para otros socios comerciales, especialmente a nivel interregional.

- Castilla – León: a pesar de la baja densidad de población, esta región presenta una alta extracción per cápita de materias primas, sobre todo en cultivos para alimentación animal y materiales de construcción. También Castilla – León es un abastecedor neto de electricidad a otras regiones de España y asume los impactos de esa generación eléctrica. Un dato: produjo casi el doble de la electricidad consumida mientras que su propio consumo de electricidad podría ser abastecido completamente con la fracción renovable de la generación registrada en 2010.

- Cataluña: a través de procesos especulativos y financieros, la economía catalana ha exagerado la dimensión monetaria y material asociada al boom de la construcción. El crecimiento económico vino acompañado de una caída de la productividad material, el estancamiento de la productividad del trabajo y los salarios, junto con una mayor desigualdad de la distribución de la renta. Cabe subrayar la dependencia absoluta de combustibles fósiles procedentes del resto del mundo, que sitúa a Cataluña en una posición de fuerte exposición ante las fluctuaciones en los precios de estos productos.

- Galicia: los indicadores monetarios y físicos analizados experimentan un relativo desacoplamiento, consecuencia de la dependencia creciente de materiales importados. Según el informe, asistimos a un fenómeno de rematerialización de la economía gallega. Un dato: los minerales no metálicos aportan entre el 48-72% de la extracción, destacan las piedras de construcción u ornamentación, arenas y gravas y los combustibles fósiles, es decir, relacionados con actividades ligadas a la construcción y al sector eléctrico.

- Islas Baleares: el perfil metabólico de las Baleares se corresponde con el de las regiones españolas más especializadas en el sector servicios, espacios metropolitanos y zonas turísticas. Un dato: los flujos de materiales entre la segunda mitad de los 1990 y el 2004 presentan una cierta estabilidad (entre 12 y 13 millones de toneladas), gracias a políticas territoriales de contención del crecimiento urbanístico y reorientación de las políticas de transporte. Entre 2004 y 2007, coincidiendo con el levantamiento de moratorias urbanísticas y la construcción de megainfraestructuras, se observa el aumento del consumo de materiales, alcanzando unos 17 millones de toneladas el 2007.

- País Vasco: su economía presenta una elevada intensidad de materiales, con una especial importancia, en comparación con otras regiones, de los materiales de origen metálico y combustibles fósiles, que representan el 21 y 23% del total, respectivamente. Además, se trata de una región con una elevada dependencia exterior (el 76% de los materiales utilizados por la economía vasca proceden del exterior).

Notas:

[1] Óscar Carpintero (Valladolid, 1972). Doctor en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Postgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Durante los últimos años, ha escrito más de una treintena de trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, o comercio y medio ambiente.

[2] Sergio Sastre, Pedro Lomas, Iñaki Arto, José Bellver, Manuel Delgado, Xoán Doldán, Jaime Fernández, José Frías, Xavier Ginard, Ana C. González, Miguel Gual, Iván Murray, José Manuel Naredo, Jesús Ramos, Esther Velázquez y Sebastián Villasante.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-impacto-ambiental-de-la