Se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo sobre nuestra Transición. Hay muchos aspectos a considerar: ruptura o reforma; protagonismo de las élites o de la sociedad, la influencia de otros países… Aunque sus límites cronológicos precisos son objeto de debate académico y social, el inicio parece claro, 1975, la muerte del dictador. En cuanto a su final. Para unos, la aprobación de la Constitución en 1978. Para otros, la llegada al gobierno de los socialistas con González en 1982… Que me fije en este año concreto, en el que acontecen una serie de hechos trascendentales para el futuro de nuestra democracia, me lo ha sugerido la lectura del libro de Robert M. Fishman, que ya he citado en algún artículo anterior, Práctica democrática e inclusión.

Las elecciones generales de 28 de octubre de 1982 diezmaron al partido gobernante UCD –creado por Adolfo Suárez–, que había ganado las elecciones de 1977 y 1979, y debilitaron enormemente a los comunistas del PCE, que pasaron de 1,9 millones de votos a 840.000, de 23 diputados a 4, producto de la injusta ley electoral. Resulta paradójico que los partidos más identificados con la política de consenso fueran las víctimas de esta rápida y profunda refundición del sistema de partidos. Las graves divisiones internas en la UCD y en el PCE fueron claves para esta debacle electoral. Sin embargo, no se explica adecuadamente cómo ese profundo cambio modificó los fundamentos políticos y culturales de nuestra democracia. El PSOE creció espectacularmente, atrayendo a votantes y algunos líderes del ya prácticamente destruido UCD, como Francisco Fernández Ordóñez. Los socialistas obtuvieron 202 de los 350 diputados, y se convirtieron de facto en el partido natural de gobierno para más de diez años. Alianza Popular (AP) fundado en 1976 por jerarcas del franquismo, entre ellos Manuel Fraga, se convirtió en el primer partido de la derecha y la única alternativa a los socialistas. Al final AP –se convirtió en 1989 Partido Popular– atrajo a muchos miembros de UCD. CDS, el Centro Democrático Social, el nuevo partido de Suárez, intentó ocupar el espacio entre AP y los socialistas, y duró algo más que el diezmado UCD. En cuanto a los nacionalistas periféricos, Convergència i Unió de Pujol y el PNV se mantuvieron estables. El nuevo sistema de partidos permitía la alternancia en el poder, pero en aspectos importantes era muy diferente del primer sistema de partidos.

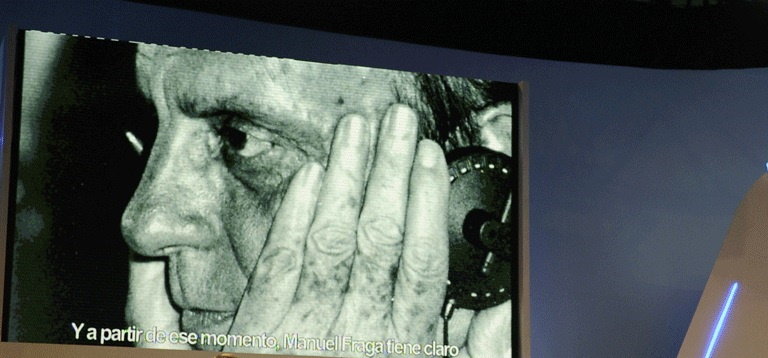

La transformación más importante en los fundamentos de nuestra política por este reajuste de partidos tras las elecciones de 1982 fue el cambio en la identidad y la naturaleza del principal partido de la derecha. Tanto UCD como AP surgieron en sectores del régimen franquista que participaron en el diseño del nuevo sistema democrático. Ambos se pueden calificar como partidos reactivos sucesores de regímenes autoritarios, según Loxton. Es decir, se crearon en reacción a las transiciones democráticas porque entendían que el cambio de régimen era inminente. Y comenzaron a operar y a competir aceptando las leyes electorales y, en casos, ganando elecciones. Sin embargo, los dos partidos, UCD y AP tenían perspectivas bastante diferentes en un conjunto importante de asuntos muy relevantes para la esencia de la política democrática. La UCD de Suárez era una gran defensora del compromiso, predispuesta a ceder terreno en cuestiones simbólicas y materiales. En cambio, AP era una defensora a ultranza de la autoridad y del orden, y de una comprensión tradicional de la esencia nacional, considerando tales principios como elementos fundamentales en los sistemas políticos duraderos. Las diferencias entre ambos partidos salieron a la superficie muchas veces durante la Transición, a veces relacionadas con la cultura política. AP se resistió a importantes puntos de los acuerdos consensuados de la Transición, aunque su cúpula dirigente apoyó finalmente la aprobación de la Constitución (con algunas disensiones internas dentro del partido). En el tema clave del nacionalismo subestatal, Suárez y la UCD se mostraron dispuestos a ceder en el terreno simbólico para alcanzar compromisos viables. AP se mostró reacia a hacerlo. Fraga se opuso al término de nacionalidades históricas en el tratamiento de la periferia multinacional en la Constitución, argumentando que «El concepto de nacionalidades es una bomba de relojería para la unidad nacional y la fortaleza del Estado». En otra ocasión, durante la elaboración de la Constitución, Fraga afirmó que: «En medio de consensos fáciles, AP tiene el difícil papel de actuar como la conciencia de España». Lo que llevó a pensar que tenía el derecho de monopolizar el poder.

Por ende, a partir de 1982, el principal espacio de la derecha en el sistema de partidos ya no estaba ocupado por un partido que defendiera los valores del compromiso entre antiguos adversarios –como fueron Suárez y Carrillo–, sino por un partido que temía tales compromisos como una vía posible para la violación de un sentido tradicional de la esencia de España. Tal visión, la inquebrantable firmeza en la defensa del sentido unitario de la identidad nacional, rechazaba sin concesión otras concepciones, ubicadas especialmente en Euskadi y Cataluña, aunque no solo, que consideraban España como un Estado plurinacional.

Las diferencias ideológicas y el talante democrático entre UCD, con su líder a la cabeza, Adolfo Suarez, y AP-luego PP- de Fraga con su extraordinaria personalidad, podemos constatarlos con claridad meridiana. El Gobierno de Suárez aprobó el decreto de restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña y nombró presidente a Josep Tarradellas, entonces en el exilio, y que regresaría a Cataluña el 23 de octubre de 1977 con aquella frase que pasó a la historia: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”. Se quiera o no, fue el reconocimiento de una institución de la II República, la de la Generalitat. El 9 de abril de 1977, sábado santo, tuvo lugar un paso muy importante para el proceso de Transición política hacia la democracia en España. El entonces presidente del Gobierno, Suárez, legalizó el PCE tras más de 40 años operando en la clandestinidad. Se produjo lo que desde hacía un tiempo parecía inevitable. En contraposición, Fraga, siendo ministro de la Gobernación y el frente de la vicepresidencia segunda en el gobierno de Arias Navarro, en unas declaraciones al suplemento “Europa” de Le Monde, Die Welt, La Stampa y The Times dijo: tres grupos de individuos no serán tolerados: los movimientos que preconizan la violencia; los que fundan sus programas en el separatismo; y el Partido Comunista por su esencia totalitaria. Según declaraciones en el ABC, 4 de mayo de 1976, Fraga se reafirmaba, ya que a terroristas y a separatistas los condenaba a estar fuera de la ley a perpetuidad; con los comunistas se mostró más condescendiente: podrían participar en el juego en el periodo posterior; pero por lo que se refería a la primera fase de la reforma, “porque son totalitarios, antidemocráticos y maquiavélicos y porque se benefician de la ayuda exterior, no constituirán ninguna ayuda para España y quedarán al margen.”

Esa concepción retrógrada y excluyente de la política de AP-luego PP- pervive en la derecha española actual- la estamos constatando-, y la incapacita para cualquier consenso, acuerdo o diálogo con el adversario político, considerado como enemigo. El espíritu de Fraga –su sombra es alargada– sigue impregnando la política de sus sucesores: Aznar, Rajoy y Casado. Circunstancia que estos no niegan, ya que, así lo manifiestan, sigue siendo su gran referente político. En un mensaje reciente en Twitter Pablo Casado le hace un homenaje en su décimo aniversario de su muerte: «Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Manuel Fraga, el presidente fundador del Partido Popular. Fue una figura fundamental en la Transición, ponente de la Constitución y presidente de Galicia. Como decía, “Lo único importante es España”. Esa sigue siendo la vocación del PP».

Y hoy estamos observando una monumental contradicción en la derecha española, dentro de la cual incluyo VOX-PP-Cs, ya que son los mismos. Se tiran los trastos a la cabeza, puro teatro, pero al final han votado juntos. No obstante, en los últimos tiempos VOX-PP quieren eviscerar a Cs, porque su desaparición es evidente. El causante de esta debacle es el gran Albert Rivera, mientras Inés Arrimadas trata de evitar lo inevitable. El gran Rivera lo tuvo todo en sus manos políticamente y lo echó todo a perder, probablemente por una ambición excesiva. Esta derecha de hoy que recurre de palabra constantemente al consenso de la Transición, a través de sus actuaciones políticas manifiesta todo lo contrario. Se declara constitucionalista, pero no defiende elementos importantes de la Constitución. Porque, vamos a ver, ¿Cómo partidos que se autoproclaman constitucionalistas pueden argumentar la ilegitimidad de partidos nacionalistas vascos o catalanes, que han sido electos en unas elecciones democráticas, para formar parte de la mayoría parlamentaria que da lugar a la formación de un gobierno? Esa idea rompe con el espíritu de la Constitución. ¿Cómo se forman las mayorías en una democracia parlamentaria? Con coaliciones, como acontece en varias comunidades españolas desde hace años, y como pasa en muchos países de Europa. Y esta práctica política, totalmente democrática, está normalizada. Pero en la visión intransigente de la derecha en España no cabe. Por ello, hoy con los Abascal, Casado y Arrimadas la Transición no hubiera sido posible. ¿Podríamos ver un abrazo simbólico de Abascal, Pablo Casado o Inés Arrimadas con Aragonés o Alberto Garzón?

Quiero terminar con un aviso imprescindible a navegantes, y más en esta España nuestra, un país «de alto voltaje», en el que hay que andar con mucha cautela a la hora de exponer tus ideas. Por lo expuesto no cabe concluir que sacralizó la Transición. No fue el acontecimiento más importante después de la creación del mundo, como nos han querido vender en un relato hagiográfico. Se hizo lo que se pudo hacer. Hubo que practicar una política del olvido, con todos los responsables de la represión de la dictadura franquista. Al respecto resultan muy pertinentes las palabras de Omar G. Encarnación de su artículo Democratización y justicia: España desde una perspectiva comparada e histórica:

“Es difícil concebir el modo en que podría haberse aplicado la justicia transicional, en cualquiera de sus formas, en la España posterior al régimen de Franco, dada la configuración de los poderes políticos que surgieron de una Transición liderada por el Estado y el poder autoritario residual que dejó tras de sí la Transición, por no hablar de la profunda desazón que generaba en los ciudadanos la idea de repasar el pasado por miedo a que este se repitiera”. Y dice bien, no hace ser muy perspicaz para considerar que en tiempos de la Transición tratar de aplicar una política de justicia transicional, para juzgar a todos los que habían ejercido la represión durante la dictadura, era una utopía. Tristemente las palabras del ministro alemán de Asuntos Exteriores Franz Walter Steinmeier, observando el paralelismo entre la situación de Oriente Medio y la Guerra de los Treinta Años, pueden ser aplicadas a la España de la Transición: “Si se quiere la paz no se puede a la vez la verdad, la trasparencia y la justicia”.

Kazuo Ishiguro, novelista de origen japonés, aunque nacionalizado inglés, Premio Nobel de Literatura en 2017, tiene una novela El gigante enterrado del 2015, donde podemos observar cómo generaciones de guerras entre bretones y sajones han reducido a los pueblos a la barbarie. Pero ya no tienen memoria: Merlin ha vertido sobre ellos una neblina misteriosa para que pierdan el recuerdo. ¿Se trata de una plaga, como opina el Sajón Wistan, que reclama justicia, o de una bendición, como opina Gauvain el Bretón, que desea la reconciliación? Ishiguro toma partido por Gauvin el Bretón y el texto termina con la promesa de las terribles consecuencias de la restauración de la memoria. “Cualquier sociedad, se basa en un disimulo colectivo”, comenta el autor. Y toma como ejemplo Irlanda del Norte, Bosnia, Ruanda. Y, a la inversa, invoca los ejemplos alemán, japonés, francés y sudafricano. “Si una sociedad no se quiere desintegrar, a veces, tiene que dejar atrás el pasado. Pero, ¿por cuánto tiempo? Este es el problema. Puede que haya un tiempo para el olvido y otro para la memoria. Lamentablemente en España ha durado mucho el olvido, se ha tardado mucho tiempo, por ejemplo, en exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

No creo sea necesario insistir en la existencia de determinados poderes fácticos, que controlaban todo el proceso de la Transición, para que discurriera dentro de ciertos límites. Sobre estos límites he escrito numerosos artículos. Y lo honesto, es decirlos. Si en parte se ha quebrado esa visión sacralizada de la Transición, ha sido por la normalización historiográfica. Cada vez hay más trabajos rigurosos ajenos a esa memoria y conmemoración oficiales. Como señaló recientemente en una entrevista Ángel Viñas, “Nuestras concepciones del pasado sobre la Transición no se pueden imponer a las generaciones que no la han vivido, porque se sabe hoy mucho más de ese periodo que lo que se podía saber en 1982… La Constitución es un producto de una transición política muy complicada, en la que los apoyos de la dictadura seguían más o menos incólumes. En primer lugar, del Ejército, luego de las fuerzas de seguridad y finalmente de la Iglesia, de la judicatura y de una oposición que salía de las catacumbas. Había también una lucha entre los poderes que habían apoyado al franquismo, entre los que querían cambiar algo para que no cambiara nada y los que querían cambiar más. Así se llegó a una transacción que me sigue pareciendo vigilada por bayonetas”. Yo añadiría una pregunta inquietante, ¿siguen mandando las bayonetas?

Lo que ocurre como muy bien señala, Juan Andrade, es que algunos partícipes directos de la Transición no toleran que se la critique, a pesar de numerosas investigaciones históricas. ¿Por qué esta intolerancia ante cualquier crítica? La historia de la Transición se corresponde con la historia vivida por una generación que ha sido y en parte sigue siendo muy activa en la vida política, mediática y cultural española. El problema es que algunos de estos protagonistas han confundido la historia de la Transición con su memoria personal de los hechos y han atribuido al proceso una bondad proporcional al ascenso profesional y social que vivieron durante la Transición y posteriormente. Por eso algunos de estos protagonistas conviven muy mal con los relatos críticos de la Transición, porque los ven como una impugnación a su memoria y también como una impugnación a su papel en el proceso, como un cuestionamiento de sus propias biografías.