Por otro lado, dos de los fundadores de la Falange Nacional y la Democracia Cristiana, Eduardo Frei e Ignacio Palma, desarrollaron también en 1937 concepciones racistas.

Poco reconocemos que a lo largo del siglo XX la sociedad chilena conservó el profundo desprecio a los mapuches que la había llevado en el siglo XIX a expoliar con extrema violencia su territorio; y luego, a justificarlo grotescamente con el eufemismo de la “pacificación de la Araucanía”. De este modo, los estereotipos negativos asociados a ellos que surgieron en la fase previa de la expoliación -principalmente en una verdadera campaña de denuestos de El Mercurio de Valparaíso- continuaron desarrollándose a lo largo del siglo pasado.

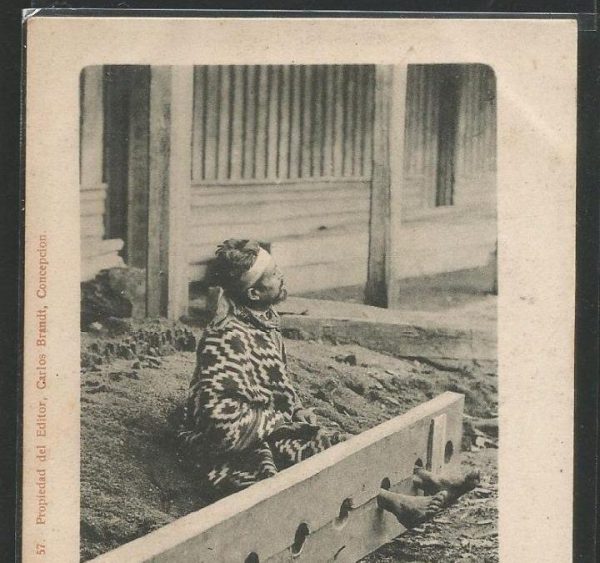

De partida tenemos el ominoso caso del diario católico El Porvenir que comentando el hecho de que unos empresarios se aprontaban a llevar a la Exposición Universal de París de 1900 a un grupo de mapuches para exhibirlos -además de considerarlo un atentado contra la caridad- señaló que aquello desacreditaba al país: “¿Qué interés nacional se sirve acarreando, para exhibirlo en París como muestra de Chile, un puñado de indios casi salvajes, embrutecidos, degradados, de repugnante aspecto?” (Luis Barros Lezaeta y Ximena Vergara Johnson.- El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900; Aconcagua, Santiago, 1978; p. 149).

Además, no sólo se prodigó el desprecio a los mapuches por parte de historiadores y políticos conservadores y liberales (como Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Gustavo Ross y Ernesto Barros Jarpa), sino también por intelectuales y políticos progresistas. Así tenemos que en 1908 el destacado político del ala izquierda del Partido Radical, Armando Quezada Acharán, (quien llegó a ser ministro, diputado, embajador, Gran Maestre de la Masonería y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María) escribió que “la gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconsciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (La Cuestión Social en Chile; Edic. de la Universidad de Chile, 1908; p. 25).

A su vez, el también destacado político radical, Alberto Cabero (muy amigo de Pedro Aguirre Cerda, y que llegó a ser ministro, embajador en Estados Unidos y presidente del Senado) escribió en 1926, en su libro Chile y los chilenos sobre la “raza araucana” que “su pasión dominante era la embriaguez”; y que “este era su hábito social, el complemento obligado de fiestas y ceremonias que daba origen a riñas y muertes”. Y que “cuando la embriaguez no los excitaba o el furor bélico no conmovía sus nervios, pasaban en la inacción”. Además que “por su mentalidad el araucano no difería de los pueblos inferiores (…) desconocía por completo los elevados ideales de los pueblos civilizados: los conceptos de ley, justicia, derecho eran restringidos al interés personal o de grupo (…) No tienen imaginación creadora (…) Sólo fabricaban toscos tejidos, joyas y armas de bárbara rusticidad, rucas miserables; y su arte se redujo a cuentos insulsos y vulgares y a una música reveladora de la tristeza habitual de su carácter”. Y que “han demostrado ser incapaces de evolucionar. Aún hoy continúan viviendo en sus rucas de tierra, mal olientes, en promiscuidad nauseabunda con animales, desperdicios y carroñas” (Lyceum, Santiago, 1948; pp. 86 7).

Pero sin duda que lo peor era en la concepción de Cabero, que el “araucano” tenía una “incapacidad de distinguir entre el bien y el mal”; y que “el bien y el mal sólo existía en un sentido material y presente (…) El mismo hecho era bueno o malo, según las consecuencias que acarreaba. El robo no era delito; al contrario, laudable habilidad cuando se hacía a un extraño y sin dejar rastros. Se aconsejaba por los ancianos de la tribu o por los padres no dar noticia del robo de animales y ocultar el dinero hurtado. La violencia se equiparaba al robo; el infanticidio era indiferente; el adulterio castigado con rigor. La pederastia se practicaba excepcionalmente con los MACHIS, hombres que eran afeminados” (pp. 89-90).

Y sintomáticamente, su libro recibió muchos elogios de políticos, intelectuales y de la prensa, entre ellos de los políticos liberales Eliodoro Yáñez y Manuel Rivas Vicuña; del historiador conservador Alberto Edwards; de los diarios La Nación y El Diario Ilustrado; y de la revista Atenea de la Universidad de Concepción que expresó que “pocas obras de tanto mérito como Chile y los chilenos, se han publicado en los últimos años” (Ibid.; p. 5).

En la misma línea de desprecio a los mapuches se manifestaron en 1928 dos connotados intelectuales críticos de la oligarquía como Carlos Vicuña Fuentes y Joaquín Edwards Bello. Así, el primero escribió que “felizmente, la clase media se refina cada día con la inmigración europea, que le aporta sangre nueva, vigorosa, activa, rica de sentimentalidad y de inteligencia. Así el coeficiente indio, fuente de pereza y de barbarie, va disminuyendo poco a poco y permitiendo que sobresalgan algunos tipos superiores, que son ejemplo y estímulo de dignificación social” (La tiranía en Chile; Lom, Santiago, 2002; p. 37).

Y Edwards Bello planteó que “el indio hubiera dado óptimos resultados con un control humano y razonable. Los conquistadores los exasperaron, los persiguieron, los atemorizaron, los debilitaron. El indio es útil bajo un buen control europeo (…) Repito que el pueblo hispano-indio cuando se cree mayor y quiere marchar por sí solo, se estrella en los abismos (…) Los países donde hay mayor porcentaje de hispanos-indios, fracasan. En México el reparto de tierras ha destruido el poder productivo de la agricultura (…) Por la ascendencia oriental el hispano-indio tiende a la vida contemplativa; su ambición es corta; le basta si tiene para comer; cuando no encuentra el sustento en su propiedad merodea” (La Nación; 27-2-1928).

Por otro lado, dos de los fundadores de la Falange Nacional y la Democracia Cristiana, Eduardo Frei e Ignacio Palma, desarrollaron también en 1937 concepciones racistas. Así, Palma (que llegó a ser ministro, diputado y presidente del Senado) planteó que, salvo en las culturas incas, aztecas y mayas, “en el resto de las Indias Occidentales (sic) reinaba una barbarie, no siempre antropófaga, y que, a lo más, se diferenciaba, en los varios grupos, por las costumbres rudimentarias y regionales de los aborígenes. Para estos pueblos la Conquista señala el comienzo de la historia y de la cultura”; y “la intensa mezcla (de los españoles) con razas de un desarrollo mental retardado, ha producido condiciones y tendencias tales que diferencian bastante nuestra mentalidad y nuestros problemas con los europeos” (Claudio Rolle.- Ignacio Palma Vicuña. Apasionado de libertad; Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago 2006; p. 361).

Por otro lado, Frei expresó coincidentemente el mismo año que “estamos (los chilenos) formados por la suma de dos capas sociales de composición étnica diversa, pues arriba encontramos al europeo, pero con características especiales de un pueblo sobrio, inimaginativo, tenaz, mientras que en las capas profundas tenemos un tipo de mestizaje poco veraz, imaginativo, vicioso, con todas las tendencias normales del indígena y del andaluz oriental, imprevisor, sin sentido del orden y de la disciplina, sin hábito de economía, ni espíritu de continuidad en sus esfuerzos” (Chile desconocido; Ercilla, Santiago, 1937; p. 78).

Pero lo más impresionante es que hasta finales del siglo XX primó en nuestra educación escolar una enseñanza racista fuertemente despectiva de los mapuches. De este modo, el autor de textos de Historia de Chile más considerado en la segunda mitad del siglo XX, Francisco Frías, señalaba en su Manual publicado en 1986 que “en esta religión primitiva (de los mapuches), carente de principios morales y de ideas abstractas, hallaba ancho campo la superstición y la magia (…) Como creían en la magia, los mapuches utilizaban los servicios de los (…) machis o médicos, que mediante la ceremonia llamada machitún sacaban ‘el mal’ del cuerpo del doliente. Si este fallecía, un dunguve o adivino señalaba el culpable de la muerte, casi siempre algún indio desvalido, que era acusado de brujo y quemado como tal. Tales prácticas, que originaban asesinatos y venganzas, subsistieron entre los araucanos hasta tiempos relativamente recientes, no obstante las medidas tomadas por las autoridades” (Manual de Historia de Chile. Desde la Prehistoria hasta 1973; Zig-Zag, Santiago, 1990; p. 74). Y, por cierto, Frías reivindicó positivamente con el nombre de “pacificación de la Araucanía”, su extremadamente violenta expoliación efectuada en el siglo XIX (Ver ibid.; pp. 327 y 359-60).

¡Qué contraste el de esta terrible “herencia” histórico-cultural que hemos recibido, con los notables elogios que le hicieron al pueblo mapuche, antes de 1860, destacadas personalidades como Vicente Pérez Rosales, José Victorino Lastarria e Ignacio Domeyko! Particularmente este último, que llegaría a ser el segundo rector de la Universidad de Chile. Así Domeyko, luego de sus viajes a la Araucanía de mediados de los 40, publicó en 1845 el libro Araucanía y sus habitantes, en que definía el carácter de sus habitantes como “afable, honrado, susceptible de las más nobles virtudes, hospitalarios, amigo de la quietud y del orden, amante de su patria y por consiguiente de la independencia de sus hogares, circunspecto, serio, enérgico: parece nacido para ser un buen ciudadano”. Y su conclusión, trágicamente desoída una generación más tarde, fue que “los hombres de este temple no se convencen con las armas: con ellas sólo se exterminan o se envilecen. En ambos casos la reducción sería un crimen cometido a costa de la más preciosa sangre chilena” (Francisco de Aguirre, Santiago, 1977; p. 112).