(A todas las universitarias que se esfuerzan por saberse portadoras de un mundo mejor)

En el artículo anterior examinábamos las dificultades financieras de la unipu, y apuntábamos que formaba parte de un diagnóstico crítico (matriculas, plantillas, vulnerabilidad informática, etc.), carácter estructural inscrito en el actual modelo de universidad. Allí anunciábamos tocar la política, la ideología y la economía que subyacen a este producto histórico que es la universidad española. De eso se trata ahora.

Enfrentamiento universidad-gobierno autonómico

Los traspasos de competencias universitarias (gestión, financiación y mapa universitario) a las autonomías, quedándose el Estado con los títulos y las bases, comenzó a principios de los 80 con el País Vasco, continuando a medias de los 80 con Cataluña, Valencia y Andalucía y culminando a mediados de los 90 (Madrid y el resto).

Aunque las tensiones financieras (también la reposición de personal o la ordenación de titulaciones) en la universidad pública (unipu) han existido siempre, se agudizan en la gran recesión (2008-2014) cuando los recortes (reglas de gasto y planes de estabilización) desde la Unión Europea se trasladan a los gobiernos centrales, y de estos a los autonómicos.

Este es el origen de la infrafinanciación que se cronifica fruto de la dinámica creciente del gasto (personal, bienes y servicios, inversiones), la competencia de la unipri (estancamiento de matrículas) y el descenso en precios y tasas. Este déficit se ha expresado en el crecimiento de las transferencias autonómicas, en sus plazos y en incumplimientos legales que terminaron en sentencias judiciales (las universidades madrileñas con Aguirre). A veces, usado también para presionar a rectorados hacia determinadas políticas autonómicas (potenciación de la privada, recortes en la pública, reordenación de títulos, etc.).

El debate ideológico sobre la universidad

La disputa política, entre universidad y gobiernos, principalmente pero no exclusivamente autonómico, ha tenido diversos ejes como hemos visto arriba. En lo inmediato aparece el modelo de financiación, pero tras él vemos emergen la elección unipu vs. unipri (funcionamiento, necesidades de las élites, burocracia, entre otros), los precios y tasas asequibles, y en definitiva el modelo de universidad que necesita la acumulación de capital española y la europea.

Las posiciones ideológicas que defienden la formación de las élites y de la clase trabajadora de elevados ingresos (directivos, gerentes, altos funcionarios…) y el impulso de la privada, no solo como ámbito de negocio específico sino como expresión ideológica. También habilita el déficit de la universidad pública de masas, con sus recortes que implican la precariedad y la temporalidad de las plantillas, incluso restringen el gasto en la unipu, que potencia la unipri, frena las mejoras laborales del personal, que intentan reducir la autonomía universitaria y alinear más inmediatamente la marcha de la universidad a las necesidades de los capitales territoriales.

Las decisiones políticas, y la lucha en la que se inscriben, son dirigidas por los planteamientos ideológicos, pero éstos tienen una fundamentación. Piénsese que la defensa de cualquier aspecto, por ejemplo el acceso de los hijos de los obreros a la universidad, puede defenderse desde un marco de clase como desde un marco de integración social. Así como otros aspectos, el crecimiento de la unipri por ejemplo (libertad vs expansión del empleo). Como se puede vislumbrar tras el ascenso de las ideas sobre la universidad vamos descubriendo el modelo de universidad que de una u otra forma la sociedad demanda. Por tanto, para entender las causas hay que alejarse del debate y hemos de observar la evolución histórica de la universidad.

Historia (y actualidad) del modelo de universidad

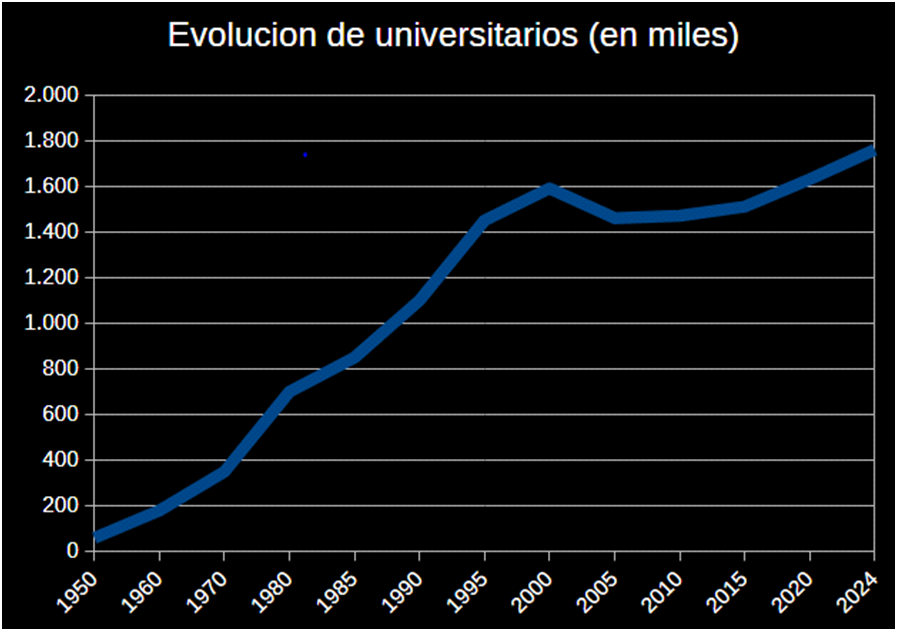

De una pasada, hay que mirar desde la universidad de élites del franquismo, régimen en el que también asoma la universidad de masas que luego se expandiría durante la transición democrática, hasta el más reciente modelo diferenciado (público-privado, rentas altas-medias, territorios, titulaciones, etc.). El gráfico de las matriculaciones universitarias es revelador.

Veámos la evolución un poco más despacio a través de las distintas reformas legales.

La universidad franquista se estructuró bajo la Ley de Ordenación de la Universidad Española (LOUE, 1943). Fue un modelo centralizado (la territorialidad era administrativa), jerárquico (vigilancia estatal, poder de los catedráticos) y políticamente tutelado (Falange, sindicato e ideología franquistas), con presencia religiosa, con pocos alumnos, destinada a formar a las élites gobernantes (privadas y publicas), donde se ahogaban el pluralismo académico y la necesaria discusión científica.

Posteriormente, en los años 50 y en mayor medida los 60, en correspondencia con el desarrollismo económico, y los requerimientos de la liberalización, la industrialización y el aperturismo exterior se expande la educación superior que inicia la universidad de masas. El franquismo no será capaz de dotar de una ley a este modelo emergente, que se promulgará ya en la etapa democrática con la Ley de Reforma Universitaria de 1983. En ella se reconoce y desarrolla la autonomía universitaria, se reforma la gobernanza de la universidad haciéndose más participativa y democrática, además de iniciarse las competencias autonómicas sobre las universidades.

Tras la consolidación de la universidad de masas (años 80 y 90), el modelo va cambiando para adecuarse a nuevas necesidades de la acumulación española de capital (acentuación de la territorialidad, nuevas profesiones y titulaciones, la incorporación masiva de la mujer a las universidades, y posteriormente, con la entrada en la Unión Europea). Así, se apunta al modelo de la universidad diferenciada actual. Este paso será sancionado, primero, por la llegada de la LOU en 2001, muy cuestionada por la comunidad universitaria y, posteriormente, por la LOMLOU (2007), que acelera la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, resultado del proceso europeo iniciado por la Declaración de Bolonia (1999). Se fijan la ordenación de las enseñanzas oficiales y la estructura Grado-Máster-Doctorado, la desaparición de la dualidad licenciatura/diplomatura (e ingenierías superiores y técnicas), los títulos de grado con troncalidad y optatividad moduladas (RD 1393/2007), la modernización de los doctorados (RD 99/2011) y, luego, se actualiza y ordena la oferta (RD 822/2021).

Un componente importante del nuevo Sistema Universitario Español (SUE) será la unipri. Ésta, presente desde antiguo (Deusto, Navarra, CEU), crecerá aceleradamente desde principios de los noventa (35 públicas por 5 privadas), especialmente a primeros de siglo (48 frente a 18) hasta las 48 por 39, respectivamente, de 2023. Espoleada por los gobiernos, principalmente los autonómicos, acentuarán el modelo dual de universidad: la unipri (élites y clase trabajadora adinerada) frente a la unipu, donde se junta la mayor parte de universitarios, condicionado por becas y precios.

Últimamente, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023) reformó el marco corrigiendo algunos de los efectos perversos de los recortes: empleo y carrera limitando la temporalidad, la gobernanza (transferencia de conocimientos a la sociedad, ciencia abierta, internacionalización, participación estudiantil, políticas de igualdad e inclusión) y la coordinación Estado-CCAA (clarifica funciones y favorece cooperación). Así, la contracara de este realineamiento entre conocimiento y competitividad, es una unipu más deficitaria, más dependiente de los gobiernos autónomos, y un deterioro de las inversiones y medios.

El cuadro anterior pretende expresar que las universidades son el resultado de las decisiones y luchas políticas, regidas por las discusiones ideológicas, y mediadas por los etapas y ciclos económicos (fiscalidad, demografía, mercado laboral), en cuanto formas que adoptan los requerimientos de la acumulación de capital. Cuestión ésta última en la que creo es importante insistir.

La universidad y la acumulación de capital

El SUE, como tantas otras instituciones, tiene un papel en la acumulación de capital. Eso la determina, bajo la forma de luchas y acuerdos (política) que puedan llevarse a cabo entre las clases sociales a través de las organizaciones, instituciones y gobiernos, que intervienen en la universidad.

El desarrollo capitalista actual, la nueva división internacional del trabajo y los requerimientos técnicos que la impulsan (automatización, digitalización, computerización, IA), generan la necesidad de una fuerza de trabajo capaz de investigar, diseñar, aplicar y gestionar las fuerzas productivas, la organización del capital tanto privado como público de cada ámbito sectorial y territorial. También requiere la mano de obra que forme (en su diversidad de títulos, y de asignaturas, parcelando el conocimiento), dotando de los adecuados atributos técnicos, emocionales y morales, a esa cualificada fuerza de trabajo. Ese es el papel de la universidad en cada etapa de la acumulación de capital, particularmente de la actual.

La aceleración de los cambios técnicos y la complejidad social que conllevan, hace aún más necesaria esa cualificada y renovada formación. Eso es uno de los aspectos que explican la cantidad de leyes universitarias, sobre todo recientes. Además, hay que producir esta fuerza universitaria de trabajo en cuantía abundante, pues como miembros de la clase obrera están sujetos a la ley de la acumulación (ejército universitario de reserva). Y como porción de la clase obrera, los universitarios son portadores de las potencias capaces de poner en marcha, junto al resto de la clase obrera, la transformación social; ahora, además, con un conocimiento científico, al que solo resta reconocerse como la relación social superadora del capitalismo.

Pedro Andrés González Ruiz, autor del blog Criticonomia

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.