-Introducción-

En las últimas décadas, sobre todo las que se inician tras el cambio de milenio, se han realizado en España magníficas investigaciones y estudios sobre la ardua lucha de las mujeres para conseguir emanciparse del papel que le había sido asignado por el hombre y las instituciones creadas y dominadas por él, especialmente la Iglesia Católica, a través de la cual se crea una sociedad dual en la que a los hombres concierne la vida exterior, los asuntos del poder y de la organización de la sociedad, mientras que a la mujer toca multiplicar la especie, asegurar la descendencia, la intendencia del hogar, criar y educar a los niños en las pautas marcadas por el orden establecido, de forma y manera que la propia mujer, atemorizada y obligada por la las leyes escritas y no escritas derivadas de la moral católica, se convierte en colaboradora de su propia subordinación.

Si bien a lo largo del proceso histórico siempre hubo mujeres que destacaron y tuvieron un peso específico en el devenir de los acontecimientos que les tocó vivir -sólo hay que fijarse, por citar un ejemplo archiconocido, en Isabel I de Castilla-, la realidad es que eran casos puntuales condicionados por la herencia o por un carácter individual volcánico que influyó muy poco en la transformación de la situación del resto de las mujeres de su tiempo. De ahí que durante siglos el número de mujeres dedicadas a la pintura, la arquitectura, la escultura, la política, la literatura, la medicina o la milicia fuese mucho menor que el de hombres, debiendo recurrir en muchos casos para ejercer esas profesiones al anonimato, al pseudónimo o a la atribución de la autoría a un varón, hecho que conocemos suficientemente en el mundo de la pintura con los casos de Sofonisba de Anguissola, Clara Peeters o Artemisa Gentileschi.

Por eso, hemos considerado 1808 como un año simbólico para dar comienzo a nuestro estudio porque supone la irrupción, en algunos casos masiva, de cientos de mujeres en la cosa pública, que en este caso, la invasión napoleónica, no era otra que involucrarse físicamente en defender la independencia de su tierra, proteger a sus familiares en lucha y demostrar que del mismo modo que habían sido capaces de sacar a familias adelante en las peores circunstancias, también estaban capacitadas para hacer frente a un enemigo común cuya acción consideraban devastadora y lesiva para sus intereses inmediatos. Además, como consecuencia de la invasión francesa, suceden los acontecimientos que llevan en 1812 a la promulgación de la primera Constitución española en Cádiz, y si bien el liberalismo español no era partidario de que las mujeres tuviesen un papel preeminente en el nuevo régimen, lo cierto y verdad es que al calor de las libertades comenzó a abrirse un mundo nuevo para la mujer que se concretó en la surgencia de decenas de tertulias dirigidas y frecuentadas por mujeres, en su incorporación a actividades políticas, sociales y culturales distintas a los actos de caridad, la presencia en fiestas patronales o las funciones religiosas, y a decidirse a dar los primeros pasos para comenzar a ser ellas mismas, es decir, a escribir poemas, novelas, incluso tratados de moral, a aprender idiomas, a mostrar interés por viajar y conocer otras culturas, a formar sociedades y poner en marcha periódicos que hablasen de su problemática, a tomar conciencia de la importancia de la educación para romper la rutina heredada y conseguir la igualdad de derechos con los hombres, ambición ésta que tardaría décadas en ser expuesta con claridad dado el peso que la formación católica generalizada ejercía sobre todas y cada una de ellas.

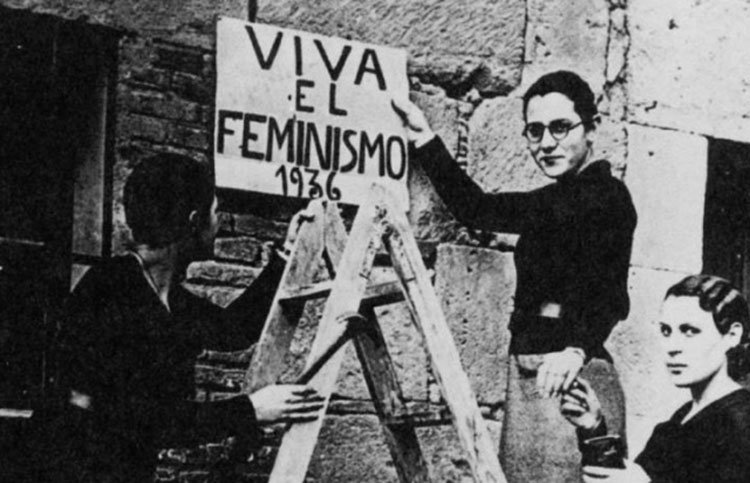

Durante las décadas que siguen a la invasión francesa y a la Constitución de 1812, España se mueve entre el absolutismo borbónico y el impulso del liberalismo por abrirse camino. Hay periodos terribles como la década ominosa de Fernando VII y otros en los que España parece encaminarse por parecidos derroteros a los seguidos por los países más avanzados del continente. Sin embargo, la espita abierta a principios de siglo no terminará de cerrarse y las mujeres que ya han visto lo que hay tras esa grieta en el monolítico estado patriarcal-católico español, sin renegar de sus creencias religiosas en muchos casos, ya no estarán dispuestas a renunciar al mundo que saben existe detrás de los visillos. Los viajes por Europa, la influencia del sufragismo inglés y norteamericano, la huella nada despreciable de la Ilustración, las lecturas de libros del exterior, el avance del movimiento obrero organizado, las asociaciones de mujeres, la dura lucha para acceder a institutos y universidades y la Institución Libre de Enseñanza con sus distintas variantes y su influencia en el cambio de mentalidades académicas, terminarán por conformar a finales del siglo XIX y principios del XX una generación de mujeres involucradas en todos los aspectos del saber y del quehacer humano, interesadas por todo y dispuestas a viajar a cualquier lugar del mundo con tal de acrecer sus conocimientos y situarse, situando a España a la vez, en las vanguardias del conocimiento. Un tiempo en que, pese al rechazo que sigue despertando en los sectores más retardatarios de la sociedad y en algunos de los tímidamente abiertos, vemos mujeres españolas en las olimpiadas, en el trabajo fabril, en los centros más avanzados de investigación biomédica, en la física o la arquitectura, en la literatura o la filosofía, en los sindicatos y en los partidos políticos, en los ateneos, las exposiciones, los periódicos, los clubes, jugando, además, un papel decisivo en la renovación pedagógica más intensa de las registradas en la historia de España.

Sin embargo, ese esfuerzo, esa lucha continua, con periodos más pausados y timoratos, con otros más enérgicos y decididos que alcanzan su máxima expresión en el primer tercio del siglo XX se vio roto, arrancado de raíz con el triunfo de los sublevados el 1 de abril de 1939, que es el año en que hemos decidido finalizar este trabajo porque lo que sucede a partir de ahí, durante las cuatro décadas de dictadura franquista, necesita otro estudio que analice con detenimiento inmersivo qué sucedió tras la caída del telón negro con los miles de mujeres que se educaron en libertad, que comenzaron a sentirse libres y a contemplar como muchos de los límites impuestos que habían atenazado a sus madres y abuelas empezaban a desmoronarse, que habían disfrutado, no todas, por supuesto, de la posibilidad de ser ellas mismas y llegar hasta el lugar que se propusiesen del mismo o parecido modo que los hombres. De entre ellas, las más involucradas en la lucha contra la sublevación fueron fusiladas, encarceladas o exiliadas; otras, muchísimas, abandonaron sus profesiones y trabajos para regresar al pasado en un exilio interior durísimo y poco estudiado hasta la fecha, mientras otras, simplemente se acomodaron al nuevo régimen olvidándose del pasado y del futuro, construyéndose su castillo arena en los márgenes del régimen, nadando y guardando la ropa en un mundo que no era el que habían vivido y soñado, pero en el que sobrevivieron con resignación y sin meterse en problemas, condición imprescindible para sobrellevar la nueva normalidad.

Se podrá preguntar el lector por los criterios seguidos a la hora de seleccionar a las mujeres elegidas en este libro. Somos conscientes de que no es posible un trabajo exhaustivo que incluya a todas las que contribuyeron a lo largo de este siglo y medio a mejorar la vida de sus congéneres o a sembrar la semilla para que así fuese en un futuro. La lista es inmensa, mucho más extensa de lo que creíamos, y es indudable que habremos incluido a alguna personalidad que no lo mereciese tanto y habremos dejado en el olvido a otras que sí deberían estar. En los años que llevamos trabajando en esta obra, que habría sido imposible sin el trabajo de los muchos investigadores que nos precedieron, hemos encontrado muchas dificultades, la más grave es que hay personas sobre las que apenas hay datos biográficos, sólo menciones aisladas, pero también nos ha inquietado el método para hacer la selección.

Es evidente que para encarar un trabajo de estas características hay que fijar un campo de trabajo, que en este caso sería el estudio de las mujeres de un modo u otro contribuyeron a la emancipación de la mujer y a conseguir la igualdad de derechos con los hombres durante un tiempo determinado, y un objetivo, que no es otro que escribir un manual didáctico en el que figurasen las españolas más relevantes en ese campo. En un primer momento valoramos si incluir, por ejemplo, a Agustina de Aragón, mujer manipulada hasta la extenuación por la historiografía y la propaganda franquista, muy poco formada y con unos objetivos primarios que con toda probabilidad nada tenían que ver con la mejora de las vidas de las mujeres de su tiempo. Decidimos incluirla porque independientemente de sus pretensiones, el simple hecho de abandonar el rol al que estaba condenada, la decisión que le impulsó a participar en primera fila en unos hechos que decidirían cual sería el futuro de España eran suficientes. Lo mismo nos sucedió con escritoras como Cecilia Bohl de Faber, defensora de un catolicismo rancio que además escribió siempre bajo nombre masculino, pero ahí, como en otros muchos casos, también decidimos su inclusión porque en aquel tiempo, el contexto histórico es fundamental, para una mujer el hecho de escribir ya era un acto rompedor, revolucionario.

Por otra parte, no hemos incluido a otras mujeres que, como Pilar Careaga, primera mujer Ingeniero Industrial de España en 1929, durante toda su trayectoria vital defendió unas ideas -las de FET de las JONS- que pretendían la sumisión de la mujer al hombre, sobre todo de las mujeres que no pertenecían a la clase social de la que ella era miembro. Pensamos que no se puede incluir en un libro que habla del camino de las mujeres hacia la emancipación, a una señora que sólo veló por la suya, pero era partidaria de la sumisión de las demás, como demostró durante toda la dictadura franquista. Por lo demás, el criterio selectivo, siempre sujeto a discusión, ha pretendido resaltar las biografías y aportaciones de mujeres españolas que con su actitud personal dieron pasos para conseguir más derechos para las mujeres o que directamente se implicaron en la lucha por la liberación femenina, para que dejaran de ser ciudadanas de segunda clase, para que gozasen de los mismos derechos, oportunidades y obligaciones que los hombres, dejando constancia que cuanto mayor y más nítida fue su implicación, su compromiso, también lo fueron sus dificultades para llevar una vida normal, es decir, una vida sin problemas con la justicia, la iglesia, la sociedad o el estado en general.

En este sentido, cabe resaltar la diferencia que hay entre mujeres que tuvieron una formación parecida en el Lyceum Club de Madrid, que se implicaron en la educación de la mujer y en darle los instrumentos necesarios para su propia realización pero que actuaron de modo bien diferente ante la sublevación de los militares africanistas y la oligarquía nacional. Mientras María Goyri llevó una vida medianamente placentera en la España franquista sin apenas sufrir las embestidas del régimen, María Lejárraga, Mercedes Comaposada o Consuelo Berges, por citar sólo tres casos conocidos, vivieron en condiciones de extrema dificultad en el exilio, llegando a desaparecer sus nombres y su obra de la vida española, siendo objetivo principal de este libro contribuir a que vuelvan a estar en el lugar que merecen.