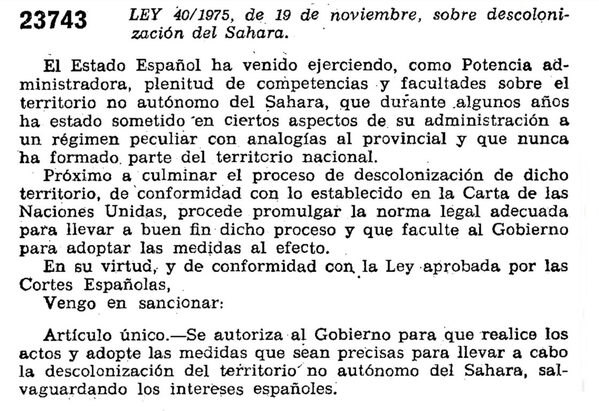

La Ley de Descolonización del Sáhara Occidental se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Sí, exactamente: el día de la muerte de Franco. Apenas dos días antes, el asunto se había dejado bien atado en las Cortes, en una votación en la que 100 diputados estaban ausentes. La ley en cuestión estaba firmada por Juan Carlos de Borbón –el mismo que unos meses antes había asegurado que «no abandonaría» al pueblo saharaui– y constaba de un solo artículo.

Casi un siglo de colonización española se pretendía resolver así: sin un detalle, sin una garantía. «Salvaguardando» –eso sí– «los intereses españoles». Para entonces, habían pasado ya más de dos semanas de la Marcha Verde, y la ocupación marroquí avanzaba, haciendo real de facto una nueva situación que tenía muy poco que ver con una descolonización.

La presencia española en el Sáhara comenzó en 1884 con tres casetas en la Bahía de Cintra (frente a Canarias, algo al sur de lo que hoy es Dajla). La zona estaba habitada por población saharaui nómada, cuyo vínculo con el territorio no se construía a través de la demarcación ni de la propiedad, así que en un primer momento no hubo apenas conflictos.

Las tribus se relacionaban con esta nueva presencia como lo habían hecho hasta entonces con otros poderes de la zona, incluido el sultán de Marruecos: acuerdos comerciales que no implicaban otro tipo de sometimiento. Pero España estaba jugando al birlibirloque en otra parte. Algo después llegó la Conferencia de Berlín, donde Europa se repartió a escuadra y cartabón el continente africano, y en ese trazado de líneas la zona pasó a llamarse Sáhara Español. Y lo cierto es que, durante algunas décadas, no pasó mucho más.

La riqueza del Sáhara

La cosa empezó a cambiar en 1949, cuando se descubrió en su subsuelo una riqueza importante: los fosfatos (empleados sobre todo en fertilizantes químicos). Fue entonces cuando empezó a articularse una industria –cuyo centro era la empresa minera Fos Bucraa, con su cinta transportadora como una cicatriz de 100 kilómetros–, que llevó a su vez a la construcción de ciudades como El Aaiún o Villa Cisneros. El momento coincidió, además, con una época de fuertes sequías, que dificultaban notablemente la vida para la población nómada.

Esto facilitó que los y las saharauis accediesen a sedentarizarse en esas ciudades de reciente creación y a trabajar como mano de obra. Así, las décadas de 1950 y 1960, en las que buena parte de las naciones africanas se independizaban, fueron precisamente el momento en que la colonización española en el Sáhara Occidental se intensificó, en un anacronismo que se viene arrastrando hasta nuestros días.

Para poder mantener esa presencia en un momento en que el clima político, la ONU y el sentido común ya llamaban a otra cosa, el franquismo colonial se valió de subterfugios. El más notable fue el de convertir al territorio en la provincia número 53 de España. Desde 1958, el Sáhara fue, a todos los efectos legales y administrativos, igual que Asturias, Murcia o Albacete. Sus habitantes tenían DNI, iban a la escuela española y salían en el No-Do. Ese era el estado de cosas cuando en 1975 se publicó en el BOE aquella ley de un solo artículo.

A día de hoy, otra ley, la de Memoria Democrática –aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– no recoge ni una sola mención a la colonización de España en este ni en ningún otro territorio. A menudo se piensa que hacerlo sería una cuestión simbólica, una reparación en términos conceptuales. Pero no es así, y el caso del Sáhara es flagrantemente claro en ese sentido. Más allá de que sea justo y necesario el mero reconocimiento de la violencia y expolio inherentes a la colonización, en esta historia hay además hechos muy concretos, e innegablemente análogos a los que sí que reconocemos con claridad en otras búsquedas de verdad, justicia y reparación.

Porque para cuando llegó 1975 sí que habían pasado algunas otras cosas. Desde el final de la década de 1960 comenzó a organizarse en la sociedad saharaui un movimiento nacionalista. Aunque su existencia se permitió hasta cierto punto, hubo también momentos de enfrentamiento, como los llamados sucesos de Zemla, en 1971, en los que desapareció Sidi Brahim Mohamed Basir, Basiri, presuntamente a manos de la policía de la administración colonial. Su paradero nunca se ha resuelto.

Con el DNI en el bolsillo

Es solo un ejemplo. Hay decenas más que permanecen anónimos y enterrados bajo la arena: quienes desaparecieron durante las semanas posteriores a la Marcha Verde. Cuando se encuentran sus restos en fosas comunes, a menudo aparece en sus bolsillos un DNI español, una tarjeta de trabajador de Fos Bucraa, una cartilla de la Seguridad Social.

Y no son solo los muertos. También están las personas vivas que sufren a día de hoy las secuelas de los ataques con armas químicas durante su camino hacia el éxodo. Uno de los bombardeos más conocidos fue el de Um Draiga, en febrero de 1976, en el que se utilizó napalm y fósforo blanco sobre población civil. El número de muertos se cifra entre 2.000 y 3.000 solo en aquellos días. Por este y otros casos, en 2015 la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella para procesar a 11 altos cargos marroquíes bajo la acusación de genocidio. El procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes sí llegaron a su destino, los campamentos de refugiados de Tinduf, no han vuelto a salir de ellos. En la inmensa precariedad de un lugar inhóspito, sobreviven con secuelas y traumas. También los de la guerra, que duró más de una década. En otras partes, a quienes participaron en conflictos bélicos y conviven con sus consecuencias se les atiende de manera específica, entendiendo la muy probable afectación de su salud mental tras esta experiencia: en el Sáhara Occidental, estamos hablando de prácticamente el total de la población masculina mayor de 60 años.

Todo esto ocurrió bajo una disposición legal muy clara: mientras no se realice la descolonización en los términos mandatados por la ONU desde 1970 –a saber, un referéndum de autodeterminación–, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. La responsable, por tanto, de las vulneraciones de derechos humanos que ocurran en él.

Aquel párrafo sin detalles ni garantías publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1975 queda como apenas una nota al pie en una jornada que se celebra en el recuerdo como el paso de España a una nueva época. Ya sabemos que los pactos que apuntalaron la llamada «transición a la democracia» tuvieron mucho de concesión y mucho de silencio: lo ocurrido en el Sáhara es uno de los ejemplos más evidentes de lo que este país permitió en nombre de su tranquilidad. Un canario en la mina de lo mal hecho cuyo silencio hace medio siglo que nos viene avisando de algo, por más que nos empeñemos en no escuchar.

Fuente: https://www.lamarea.com/2025/11/20/el-canario-en-la-mina-de-nuestra-memoria/