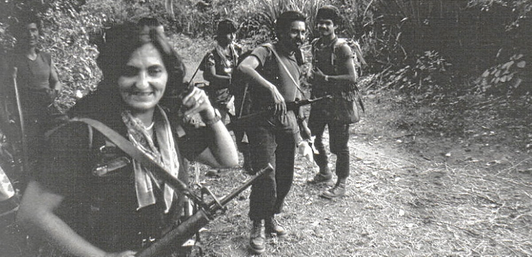

La oñatiarra Beatriz Yarza se convirtió en «Aloña» el día que puso su carrera de medicina al servicio de los más necesitados, en este caso, un pueblo salvadoreño que atravesó los años ochenta sometido a la represión gubernamental. Bajo dicho seudónimo formó parte de la guerrilla durante más de una década, experiencia que ha volcado en su libro «Guerrillas para la vida» (Txalaparta, 2025).

Conceptos como la solidaridad, a pesar de ser manoseados hasta despojarles de su significado original en demasiadas ocasiones, siguen representando los valores más nobles del ser humano. Ese sentimiento fue el que llevó a Beatriz Yarza Beitia (1956), una joven estudiante de Medicina, a convertir su vocación en una herramienta de justicia social. Un camino que la alejó de su país para desembocar en la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una experiencia que ahora ha relatado en un emocionante y vibrante libro que, al mismo tiempo, supone una radiografía íntima, social y sobre todo un llamamiento a darle forma tangible a esas palabras que predican un mundo más libre.

¿Por qué ha decidido ahora volcar en un libro su experiencia? ¿Ha sido una cuestión de contar con el tiempo suficiente para dedicarse a ello o también necesitaba un distanciamiento emocional con toda aquella época?

Hay varias razones, primero tanto la idea como el título del libro los tenía decididos desde hace tiempo, pero siempre había alguna excusa para no ponerme con ello: la vida en El Salvador era muy intensa, el trabajo… Cuando ya me jubilé y regresé a Oñati definitivamente, y también puse distancia con todo aquello, me hizo ver las cosas un poco diferentes. Me convencí de la necesidad de trasladar y transmitir en estos tiempos en que nadie habla de internacionalismo y se lee muy poco sobre ello, aquellas enseñanzas, todo lo que logramos conseguir sin ningún medio. En un mundo que no va nada bien, consideré necesario contar ahora esas prácticas y valores.

En el libro señala que vivir la dictadura franquista le creó esa idea de solidaridad entre pueblos, ¿ese contexto propio moldeó su percepción global de la lucha por la justicia?

Yo siempre digo que no hubiera sido lo mismo de haber nacido doce o trece años antes, en los cuarenta, donde el miedo atroz por el franquismo nos tenía paralizados, o durante los sesenta, donde la muerte de Franco me habría pillado muy joven y no hubiera sido igual. El momento histórico que has vivido te determina mucho y, aunque en el Mayo francés yo tenía trece años o así, esas consignas no se olvidan, eran muy potentes, como aquello de que dos más dos ya no son cuatro, eso significaba que las cosas debían cambiar y que este sistema se tenía que ir al garete. O, por ejemplo, cuando estaba en la universidad… Allí todo el mundo, desde la clandestinidad, estaba organizado: los maoístas, los trotskistas, los Comandos Autónomos… Suponía el auge del movimiento estudiantil y obrero contra Franco. Esos momentos, como también el triunfo de la revolución en Nicaragua, marcaron a la generación a la que pertenecía.

Sus estudios en Medicina Tropical en Europa le conectan con Médicos Sin Fronteras y le permiten trabajar con los refugiados salvadoreños en Honduras. ¿Cómo fue ese primer impacto con aquel escenario?

La verdad es que fue un choque tremendo. Fuimos las primeras procedentes del Estado español a las que nos contrataron, tenían mucha necesidad de médicos que hablaran castellano y no existía casi demanda. La situación en el campamento era terrible cuando yo llegué, no había agua potable, ni saneamientos, vivíamos constantemente rodeados por la amenaza del Ejército que, si nos descuidábamos, entraba a masacrar. Era una situación muy dura pero, a la vez, el entusiasmo de esos refugiados, que con orgullo defendían una revolución, también te impulsaba a ver las cosas de otra manera, a no dar importancia a ciertos elementos relacionados con la comodidad. Pero no era nada fácil. Aunque luego evolucionó algo esa situación, en aquel primer momento fue muy complicado.

Acercarse y querer conocer la situación personal de los refugiados y sus problemas desembocó casi de forma natural en decidir formar parte de la guerrilla.

Al final pensaba que en el campamento, los refugiados, siempre iban a encontrar o tener algún médico disponible, incluso en ciertas situaciones graves podían ser trasladados a los pueblos para ser tratados, pero los que estaban luchando en el frente de combate no contaban con esos recursos. Tenía la sensación de que mis conocimientos iban a ser mucho más útiles en la guerrilla que fuera de ella.

Menciona en un momento del libro que tan pronto como empieza a formar parte de la guerrilla descubre que su idea sobre ella era utópica y alejada de la realidad. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos que le hicieron darse cuenta de esa sensación?

Más que utópica creo que en esos inicios tenía una carga de ingenuidad enorme. Incluso le llegué a preguntar en cierta ocasión a un guerrillero dónde íbamos a vivir, como si en realidad existiera un lugar fijo. Él solo se reía y no me contestaba, claro, seguramente porque no había manera de hacerlo. Todo resultaba muy diferente, conseguimos hacer el primer hospital, si se le podía llamar así, y te tenías que adaptar a lo que había, pero al final acababas dándole importancia a otros valores más decisivos.

En un momento reconoce que poco a poco fue despojándose de ciertos prejuicios clasistas y colonizadores. ¿En qué situaciones fue más llamativa esa percepción?

En todo momento, desde la comida a pensar que era imposible que una “txikita” que había hecho dos años en la escuela ejerciera como médica. En el frente había muchos que no sabían hacer la “o” con un canuto, existían tasas muy altas de analfabetismo, un desconocimiento casi total del marxismo-leninismo… Pero todo ello significó al mismo tiempo un gran aprendizaje que nos dejaron, nos demostraron que nadie es más que nadie, la importancia del trabajo mutuo, el siempre apoyarse, porque en ciertos momentos es verdad que yo podía ayudarles a salvar su vida, pero cuando empezaban los disparos, eran ellos los que me protegían a mí. Toda esa humildad te calaba de manera muy profunda.

Una de sus primeras decisiones sería también una de las más importantes, que es la de ser madre en ese contexto tan inestable. ¿Cómo surgió la idea?

Creo que todo partió por las conversaciones con las ancianas y las mujeres que había en el campamento de refugiados. Ellas siempre hacían mención a una consigna a la que llamaban la guerra popular prolongada. En ese contexto era muy importante el hecho de tener hijos para que continuaran esa lucha por la justicia, para evitar volver a esa situación casi medieval y de servilismo absoluta que padecían como colonos en las fincas.

Algunos de los pasajes más estremecedores del libro son los relacionados con su primer hijo, desde el parto a sus problemas de salud o verse acorralada junto a él por el Ejército. Episodios que confiesa le hicieron plantearse si había sido una buena decisión la maternidad.

Así es, y también tuve la necesidad posteriormente de pedirle perdón a mi hijo. Tuve que realizar todo un proceso de reparación y de trabajo mental porque, como es lógico, a nadie le puede parecer que aquel era el mejor contexto para dar a luz, no era en absoluto el adecuado. Por eso la segunda vez que me quedé embarazada ya fue durante la época en la que teníamos la certeza de que en cualquier momento, como así acabaría pasando, se firmarían los acuerdos de paz. Teníamos hablado y decidido que en esa ocasión iba a salir del frente para tener a mi hija.

Dada la precariedad en las infraestructuras médicas, se veían en la necesidad de tener que recurrir al ingenio pero también de esquivar constantemente la presión del Ejército salvadoreño.

Aunque es verdad que tuvimos la suerte de contar con médicos internacionalistas que fueron grandes maestros, lo cierto es que la creatividad nos salvó, incluso llegando a tener mejores resultados que los del hospital militar salvadoreño, con todo el apoyo de los gringos con el que contaba. Ninguna guerra es lineal, por eso nos teníamos que adaptar a la tácticas del enemigo. En aquellos momentos, además, Estados Unidos contaba con la llamada Escuela de las Américas, en Panamá, donde formaban a los ejércitos latinoamericanos en todo tipo de torturas para sus guerras contra los insurgentes. En toda la zona había dictaduras militares; aunque se conozcan más la de Chile o Argentina, no había país que se librara de las masacres y genocidios de población indígena. El Ejército salvadoreño, según iba perdiendo terreno, alteraba sus tácticas. En ese momento instauraron lo que denominaban desembarcos helitransportables, que consistían en bombardear insistentemente una zona hasta que su población huía o era asesinada, y entonces los soldados desembarcaban. A raíz de eso tuvimos que cambiar nuestras tácticas y pensar en otras estrategias. Ya no podíamos tener amputados, no había manera de evacuarlos de forma segura. Todo eso alteró mucho nuestro modus operandi.

Hay en todo su relato la sensación inevitable de que la muerte era una moneda común pero, sin embargo, refleja muchos episodios de amistad, felices e incluso románticos. Una dualidad que explica bajo el sentimiento de que la alegría de vivir se siente diferente cuando cada día puede ser el último.

Ese es uno de los aprendizajes más importantes que viví, esa sensación de que siempre caminabas con la muerte a tu vera. Podías salir a dar un paseo o en busca de un medicamento y caer en una emboscada o ser víctima de un bombardeo. Todo eso hacía que, cuando oscurecía, nos echábamos un montón de risas, contábamos chistes, era un disfrutar del día a día por el mero hecho de vivir, sin darle importancia a nada más.

Tampoco esconde que incluso en un ámbito como la guerrilla había presencia de rasgos machistas y autoritarios, representados sobre todo en un personaje al que llama «Comandante X». ¿Cómo se explica que en una lucha que buscaba la igualdad social se dieran esos episodios?

La mayor parte de las mujeres que había en la guerrilla eran cocineras o sanitarias, costó mucho cambiar eso, incluso en la posguerra hubo que luchar para conseguir algún avance. Lógicamente, el propio influjo del marxismo condicionaba esa situación. Además, al fin y al cabo, aunque de carácter revolucionario, estábamos en una guerra, y el militarismo, con su prepotencia y la búsqueda del dominio, estaba presente de manera constante. Que se hiciera una reflexión sobre el acoso sexual era imposible, estábamos en un espacio donde ser un buen combatiente te convertía en un campeón, te generaba la impresión de que todo valía, no importaba cualquier otro aspecto.

En una primera vuelta a Euskal Herria, antes de regresar de nuevo a la guerrilla, cuenta que la adaptación a la vida en su pueblo fue complicada, que se sentía ya muy alejada de las prioridades o discusiones de esa vida cotidiana.

Siempre me acuerdo de una discusión que tuve con una señora en la parada del autobús, cuando estaba esperando a que mi hijo Guille llegara de la ikastola. Nunca se me olvidará cómo se enfadó cuando me preguntó, diciéndome que allí donde vivía, sin importarle ni cuál era el lugar exacto, cuánto costaba una hipoteca; me salió del alma decirle que no tenía ni las más remota idea. Claro, yo tenía treinta años escasos, y ella era madre de una hija que por aquel entonces tenía esas preocupaciones. Me costó mucho adaptarme a ese tipo de conversaciones. Siempre que podía me escapaba al monte, no aguantaba las prioridades de la gente, preocupada por el color de la ropa que se iba a llevar esa temporada, no lo soportaba…

En ese tiempo, de regreso a la guerrilla, también decide que su hijo debe volver con usted a Latinoamérica, bajo ningún concepto quiso que creciera alejado de sus orígenes.

Para mí era algo muy importante, él era salvadoreño y, además, si yo no hubiera ido a ese campamento, probablemente no habría tenido el impulso de ser madre, por eso dejarlo en Oñati habría significado para mí como perderlo. Necesitaba que conociera la lucha de su pueblo, la figura de su padre, y no me parecía adecuado dejarlo aquí.

En el frente tuvo que adaptarse a todo tipo de requerimientos, desde los médicos a incluso llegar a encargarse de la fabricación de explosivos.

El frente occidental, que es donde yo estaba, ejercía como retaguardia destinada sobre todo a atacar el aspecto económico de la ciudad. Nos encargábamos del sabotaje de la red eléctrica con el fin de dañar a la oligarquía del país, que al final era quien sustentaba al Gobierno y su Ejército. En ese sentido, no había mucho trabajo sanitario, salvo consecuencia de algunas ofensivas concretas y, en un momento dado, se les ocurrió ponerme al frente de la fabricación de explosivos. Yo intenté hacer una broma respecto a mi total desconocimiento del tema, pero no funcionó. Aquello era un “ordeno y mando”, me dijeron que ya aprendería, y es lo que tuve que hacer.

También fue cobrando cada vez más importancia intentar trasladar las tesis de la guerrilla al pueblo, acercarse a los no convencidos.

A eso le llamábamos trabajo de expansión, se trataba de acercarnos a la gente que todavía no estaba tan concienciada y lograr conseguir una mayor influencia entre ellos, compartiendo sus luchas campesinas, ya que eran zonas de grandes latifundios cafeteros donde existían situaciones de total servilismo. Se trataba también de enfrentarse a toda esa propaganda, subvencionada por Estados Unidos, a través de radios y otros medios que hablaban del comunismo como de un monstruo. Para ellos todos éramos comunistas, cuando en realidad era totalmente falso. La mayoría de la gente no sabía quién era Marx, simplemente luchaban por vivir dignamente.

En ese sentido, hay una anécdota muy graciosa cuando cuenta que un campesino, tras escuchar repetidamente los nombres de Marx y Lenin en una charla, se pregunta a qué viene hablar tanto de su compañera cocinera, Marlenis.

Sí, es cierto… La realidad es que la teoría política la conocían aquellos dirigentes que se habían formado en la universidad durante los años setenta. En esa época es cuando se organizan las guerrillas. A la que yo pertenecía, concretamente, solo contaba con un dirigente de raíz obrera, era maestro panadero, pero el resto fueron estudiantes de formación marxista. Incluso muchos habían podido viajar a Vietnam, una referencia esencial en nuestra lucha. De aquella experiencia aprendimos muchas de nuestras prácticas, como las famosas cocinas para evitar el humo. Todo ese tipo de dirigentes sí tenían un conocimiento ideológico, pero el campesino incorporado a la guerrilla que lo hacía harto de represión y masacres, no sabía nada de todo eso. A veces intentábamos hacer un trabajo que llamábamos de conocimientos básicos para ofrecer ciertos conceptos, pero en el día a día no ahondaban en esos temas, como es lógico. No tenían tiempo para ello, estaban preocupados por el combate.

En esa segunda estancia en el frente se comienzan a fraguar lo que serían unas conversaciones de paz a la postre definitivas. Un tiempo que, sin embargo, estaba plagado de violencia. ¿Cómo era esa situación de ver el final cerca pero a la vez seguir en guerra?

Teníamos claro que iba a ser así. Cuando en cualquier guerra se acerca el final, todos tratan de que baje sus pretensiones el rival y demostrar fuerza, algo que intentaba hacer el Ejército y nosotros también a través de ataques contundentes para trasladar esa sensación de poderío. Pretendíamos llegar a la negociación en mejores condiciones. Cuando el enemigo está debilitado, puedes sacar más concesiones, por eso éramos conscientes de que los tiempos previos a esa paz iban a ser muy convulsos, como así fueron.

Y la firma de la paz, ¿significó más alegría o incertidumbre por el futuro?

En principio el sentimiento fue de absoluta felicidad. Si ves las fotos de ese día frente a la catedral de San Salvador, donde Monseñor Romero fue asesinado, con todo el pueblo en la calle… La gente soñaba por fin con poder encontrar a sus hijos desaparecidos, y de los que no sabían si habían muerto en combate o fueron asesinados, y las madres podrían reencontrarse con sus bebés que habían tenido que dejar con los abuelos. Existía la confianza de que las cosas iban a cambiar, iba a llegar una nueva economía que les permitiera dejar de ser colonos; los cuerpos represivos iban a desaparecer para la instauración de una policía democrática; la llegada de unas elecciones libres… Pero también es cierto que los primeros días había miedo porque mataron a bastante gente. Vivimos con incertidumbre la posguerra, donde se sucedieron diversos ataques a dirigentes.

No ha sido hasta el año 2023 cuando ha regresado de manera definitiva a Oñati. ¿Cómo ha sido la adaptación ahora tras haber recorrido el mundo en labores humanitarias?

Esta vez bien, porque la edad empieza a pesar y se valora más el hecho de vivir tranquilita. No ha sido una mala adaptación, también te acostumbras a que a estas alturas ya no vas a poder comerte el mundo y cambiarlo tan rápido pero, aunque te vas a encontrar con gente de todo tipo, igualmente se pueden hacer cosas todavía desde Euskal Herria.

Supongo que no debe de ser fácil ver que en la actualidad en El Salvador, alguien como Bukele, que además comenzó en las filas del FMLN , ha impuesto de nuevo una mano dictatorial. ¿Qué sensaciones le genera esa situación tras todo lo que vivió allí?

Eso me causa mucho dolor. Siempre he soñado con ser una jubilada itinerante que, en cuanto empezara el frío, me iba a escapar de Euskal Herria para irme a El Salvador y estar con mi gente, o a Argentina, que es donde vive mi hija. Pero todo eso no es posible porque por desgracia ya no me quedan amigos casi allí, los que no están en el exilio están en la cárcel detenidos, no se sabe muy bien acusados de qué delito, y sobre todo el pueblo salvadoreño sufriendo mucho de nuevo.

Leer este libro es una experiencia fantástica a la hora de acercarnos a quienes lucharon por un mundo más justo pero, a día de hoy, ¿se puede ser también «guerrillera» en el ámbito cotidiano?

Yo creo que sí, siempre se puede luchar desde donde sea por el bienestar común, pero hay que tomar conciencia y darse cuenta de que ciertos discursos resultan hipócritas. Necesitamos hacer una reflexión profunda sobre el consumismo y nuestro estilo de vida. Somos muchos habitantes y hay pocos recursos y, si no cambiamos nuestras prácticas, la forma de relacionarnos, vamos a acabar muy mal. Pero aun así no quiero perder la esperanza, creo que sigue habiendo espacio todavía para más guerrillas para la vida.