Años atrás, probablemente en el invierno de 1994, en un ómnibus frío de Montevideo, una señora morena me regaló una estampita de un hombre de ojos celestes y ondulantes cabellos rubios.

Tenía un mazo de estampitas que solía regalar, a diferencia de algunos que las vendían en esa misma línea. El hombre, con la cabeza inclinada, miraba con ternura a quien lo había dibujado mientras se apuntaba el pecho. Más o menos nuestro diálogo fue así:

—¿Quién es? —le pregunté.

La mujer, entre asombrada y con algo de indignación, contestó:

—¡Es nuestro Señor!

—¿A cuál se refiere?

—Es nuestro señor Jesús, Jesucristo.

—¿Cómo sabe que es él?

—¿Es usted ateo?

—No, ni comunista ni nada. Pero tengo entendido que Jesús era moreno, como usted.

Los ojos saltones de la señora me apuntaron bien abiertos. Le señalé a un hombre moreno que esperaba en la parada de Bulevar Artigas, para entonces a dos cuadras de la facultad de arquitectura.

—Ve ese hombre allí, ese con casco de obrero? Bueno, Jesús se parecía mucho más a ese señor que a esta pinturita.

—Le pido que no sea irrespetuoso.

—¿Por qué?

—La raza no importa. El Señor no tenía raza —concluyó la mujer.

—Ni sexo, como los ángeles. Pero si la raza no importa, de verdad, ¿entonces por qué siempre se lo pinta rubio, como un gringo de la clase alta que nunca ha trabajado ni en los campos ni en una carpintería? Si la raza no importa, ¿por qué le molesta tanto que Jesús pudiera parecerse a ese señor, que podría ser su hijo?

La señora se levantó y me pidió permiso porque se tenía que bajar. Se bajó diez o doce cuadras más adelante.

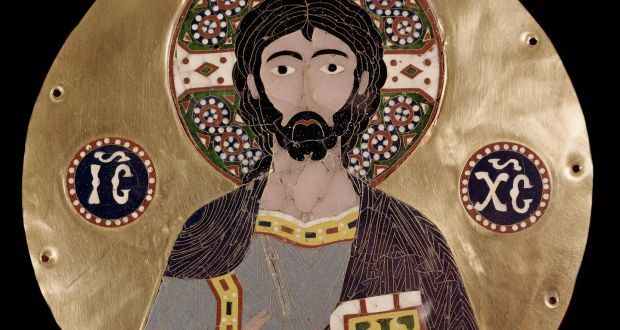

Imagen de portada: Christ Pantocrator (Cristo en Gloria) representación del siglo X en una placa bizantina, Museo Lazaro Galdiano, Madrid, España. Fotografía: Leemage/Corbis via Getty Images

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.