Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Donald Trump no es un presidente. Ni siquiera puede engañarla a una por televisión. Es un fanfarrón corrupto y peligroso con aspiraciones de reyezuelo mal disimuladas y, como las elecciones van aproximándose, ha estado monopolizando el horario estelar todos los días, soltando autocomplacencias y desinformación. (¡No, no te inyectes ese Lysol!) Sus interminables y absurdas actuaciones van evolucionando como una farsa en el contexto trágico de la pandemia de la Covid-19 que arrasa la nación. Si tuviéramos un presidente real, es decir, casi cualquier otra persona, las cosas serían diferentes. Habríamos visto venir la pandemia. No me habría atacado en mi vejez. Y la mayoría de los muertos aún podrían estar vivos.

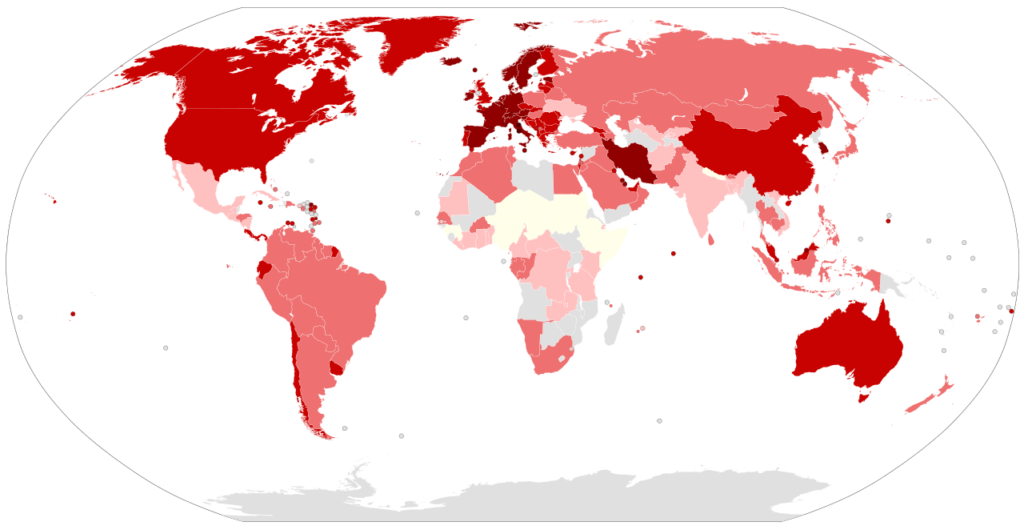

Los registros de otros países lo dejan muy claro. Corea del Sur, Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Noruega han tenido un éxito encomiable a la hora de proteger a su gente. ¿Podría ser casualidad que siete de las ocho naciones con más éxito en la lucha contra la pandemia de Covid-19 estén encabezadas por mujeres? Tsai Ing-wen de Taiwán, Mette Frederiksen de Dinamarca, Sanni Marin de Finlandia, Angela Merkel de Alemania, Katrín Jakobsdóttir de Islandia, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda y Erna Solberg de Noruega han sido descritas en términos similares: líderes compasivas que inspiran calma y confianza. Todas ellas han sido elogiadas por las preparaciones exhaustivas, actuación rápida y decisiva y comunicación clara y empática. Erna Solberg incluso ha sido aclamada como la “landetsmor”, la madre de su país.

Quizás en tiempos tan inquietantes como estos sentimos el anhelo primordial de una madre capaz y reconfortante, pero no necesitamos recurrir a tal especulación psicológica. Los países afortunados resultan ser aquellos que han tenido la ecuanimidad y la visión de haber dado hace décadas la bienvenida a las mujeres en el gobierno.

Lo que parece anacrónico en este momento crítico es la presencia en puestos de liderazgo de tantos autócratas sociopáticos y exhibicionistas: Jair Bolsinaro de Brasil, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Viktor Orbán de Hungría, Vladimir Putin de Rusia, Donald Trump de Estados Unidos, etc. Ante la pandemia, ninguno de estos hombres “poderosos” tenía ni idea. Se encontraron con un invasor que no se dejaba intimidad, sobornar, desterrar o bombardear. Y debido a esa ignorancia y vanidad, la gente lo está pagando (sin pausa alguna).

Lecciones de liderazgo

Sé algo sobre la diferencia de disponer de un buen liderazgo porque acabo de estar encerrada en dos países diferentes. Uno me mantuvo a salvo, el otro casi me mata. Me hallaba en Noruega cuando llegó el virus y vi de primera mano lo que realmente puede hacer un gobierno bien dirigido. (Sí, sé que Noruega parece pequeña en comparación con Estados Unidos, pero los dos gobiernos que me encerraron, Noruega y la mancomunidad de Massachusetts, donde ahora resido, representan aproximadamente 5,5-6,5 millones de personas, y la capital de Noruega, Oslo, está tan solo un poco más poblada que Boston, por lo que algunas comparaciones pueden resultar reveladoras).

Más en concreto, con cualquier población, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la preparación, la actuación rápida y las técnicas aplicadas para superar la pandemia. El 26 de febrero, el Instituto Noruego de Salud Pública anunció el primer caso de Covid-19: una mujer que había regresado una semana antes de China. Al día siguiente, informó de dos casos en viajeros que regresaron de Italia y un tercero de Irán. Después de ellos llegaron dos esquiadores, también de Italia. Uno de ellos, empleado en el hospital más grande de Oslo, volvió a trabajar, y fue allí donde los rastreadores pronto fueron testigos de la rapidez con la que se podía mover el invisible virus.

Y ahí está la clave que se les escapa a los líderes políticos en Estados Unidos: en Noruega, las pruebas y los seguimientos se pusieron en marcha desde el principio. Cuando febrero alcanzó a marzo, ya estaban probando y rastreando a unos 500 esquiadores noruegos que regresaban de los Alpes austríacos y del norte de Italia. Algunos habían frecuentado allí las agradables tabernas de après-ski y, una vez de vuelta a casa, se apresuraron a poner al día a los amigos. Un rastreador noruego calificó a esos esquiadores como “personas muy sociables”.

De forma sistemática, Noruega sometería a pruebas a todos los viajeros que regresaban (¡a todos y cada uno de ellos!), luego rastrearía a todos los contactos de aquellos que dieron positivo y los evaluaría a ellos y a sus contactos también, y así sucesivamente. Trabajando a una velocidad notable, los investigadores utilizaron los resultados inmediatos de las pruebas (una herramienta de la que al parecer se dispone en EE. UU. pero solo para ricos y famosos) para rastrear las trayectorias del virus a medida que se propagaba. Cuando los casos comenzaron a multiplicarse sin contactos conocidos, los rastreadores sabían que el virus había comenzado a hacer dedo a través de una comunidad inconsciente, por lo que se apresuraron a rodearlo y encerrarlo.

En respuesta a la pandemia, el gobierno cerró gradualmente la capital y otros centros de contagio. En Oslo, los lugares de reunión fueron los primeros: teatros, cines, salas de conciertos. Incluso se pidió a los noruegos que se mantuvieran alejados de los campeonatos de esquí de la Copa Mundial que se celebra en Holmenkollen, en las afueras de Oslo.

Las universidades y las escuelas empezaron a trabajar online, a la vez que oficinas de todo tipo seguían pronto su ejemplo. Restaurantes y bares cerraron sus puertas. Para el 12 de marzo, solo dos semanas después de haberse informado del primer caso, la capital y gran parte del país habían cerrado. Ese día los funcionarios informaron la muerte de un anciano, la primera víctima noruega de Covid-19.

A mediados de abril, unas cinco semanas después de que entrara en vigor el confinamiento, el gobierno comenzó a permitir de nuevo la vida pública, procediendo cuidadosamente paso a paso. Los niños pequeños fueron los primeros en regresar a sus centros preescolares el 20 de abril, a los que siguieron los estudiantes de grado. Para el 30 de abril, Noruega había llevado a cabo 172.586 pruebas y registrado 7.667 casos positivos del virus del coronavirus, 2.221 de ellos en Oslo. La cifra de muertos fue de 207, lo que sugiere la tasa de mortalidad per cápita más baja que la de cualquier otro país europeo y alejada de la trágica pérdida de vidas en Estados Unidos. ¿Cómo explicar este record noruego?

Los expertos lo atribuyen a los precoces preparativos iniciales en profundidad del gobierno, lo que le permitió responder de inmediato al primer caso que apareció en el país y, después de eso, a sus pruebas rápidas e implacables y al rastreo de los contagios. Este esfuerzo minucioso, respaldado por el sistema de atención médica universal de Noruega, permitió al Estado adelantarse al virus, salvar vidas y detener la pandemia.

El sistema de asistencia social del país, notablemente eficiente, ha estado apoyando a su población durante todo el confinamiento. Los trabajadores de Furloughed obtuvieron el pago completo de su salario por parte del gobierno durante 20 días, y alrededor del 62% del total de sus salarios después. Regresarán a sus tareas listos para trabajar en fábricas, tiendas y negocios a medida que se levante la cuarentena. Los gastos efectivos y bien focalizados del gobierno están asegurando transiciones suaves; un rápido regreso a la producción; y, lo mejor de todo en estos tiempos difíciles, un poco de tranquilidad para empresarios, trabajadores y familias. El cierre seguramente será costoso, quizás el peor golpe para la economía desde la Segunda Guerra Mundial, pero esta minuciosa organización de abajo arriba es menos costosa, tanto en términos financieros como humanos, que el sorprendente abandono de Estados Unidos de los trabajadores marginales (también conocidos como trabajadores “esenciales”), arrojados bajo el bus del capitalismo clientelista con nada más que una serie de charlas sobre la sobrevalorada libertad estadounidense para valerte por ti mismo.

En Noruega, la invasión de la Covid-19 fue vista desde el principio como un problema nacional y como parte de una emergencia global. Nunca se politizó. La primera ministra conservadora de Noruega, Erna Solberg, está ahora recibiendo los mejores calificativos, incluso de los partidos de la oposición, por su calmado liderazgo. Y a los niños también les gusta. Durante la crisis, dio dos “conferencias de prensa” en todo el país para los niños para responder a las preguntas que habían formulado sobre la pandemia. (“¿Puedo hacer una fiesta de cumpleaños?” “¿Cuánto tiempo se tarda en fabricar una vacuna?”) Desde el principio, ella les dijo que era normal tener miedo. Y luego dio un ejemplo de lo que una líder inteligente, trabajadora y un parlamento colaborativo compuesto por muchos partidos pueden hacer por todas las personas, incluso en épocas siniestras.

Sorprendentemente, Noruega alcanzó muy rápidamente la tasa más baja de contagio en Europa. Desde el principio tuvo como objetivo sofocar el virus hasta el punto en que una persona infectada solo pudiera infectar a una más. En términos científicos, se perseguía una tasa de R-0 (una tasa de reproducción) de 1,0. No obstante, cuando Solberg anunció ese objetivo el 24 de marzo, el número mágico ya había caído a 0,71. Hoy, con solo 81 pacientes de Covid-19 hospitalizados y sus contactos ya rastreados y probados, los noruegos pueden empezar a regresar, con considerable confianza, a algo que se acerca cada vez más a la vida normal.

Noche de aficionados

Estados Unidos se ha convertido para el mundo en un ejemplo de todo lo contrario: un gobierno corrupto desprevenido rechazando y negando advertencias desde adentro y desde afuera. Hace años, el presidente Obama creó en el Consejo de Seguridad Nacional un directorio para la seguridad sanitaria mundial y la biodefensa a fin de estar preparados para las pandemias que seguramente estaban por venir. Ese directorio informó incluso al equipo entrante de Trump sobre la urgencia de los preparativos para una pandemia antes de la toma de posesión del presidente. Pero, al asumir el cargo, Trump eliminó la amenaza eliminando el directorio.

Como presidente, se le informó también de un brote viral en Wuhan, China, a principios de enero de este año, pero ignoró el mensaje. Como ya se ha informado ampliamente, desperdició al menos dos meses en fantasías egoístas, alegando que la pandemia desaparecería por sí misma, o que era una falsa noticia, un “nuevo engaño” de los demócratas que tramaban su caída. Para marzo, su conducta se había vuelto cada vez más errática, obtusa, peleona y, a menudo, simplemente desagradable. En abril, abandonó por completo su deber presidencial más apremiante, primero reclamó el “poder total” como presidente y luego trasladó la tarea de hacer pruebas y proteger a la gente de una pandemia desenfrenada a los gobernadores de los estados, que ya estaban luchando para encontrar suministros médicos básicos para el personal sanitario de primera línea en sus propios estados.

Y aún peor, incitó a sus seguidores más militantes, algunos fuertemente armados, a desafiar las directivas de emergencia de varios estados liderados por gobernadores demócratas. En resumen, primero descargó las responsabilidades de su cargo en los gobernadores estatales, luego se dedicó a socavar sus esfuerzos y amenazar a algunos de ellos. Recortó en gran medida los fondos estadounidenses destinados a la Organización Mundial de la Salud, la agencia de las Naciones Unidas mejor equipada para hacer frente a emergencias de salud mundiales. Trump ya tenía un historial arrogante de salirse con la suya a plena vista con actos muy ofensivos, incluso criminales. Ahora, mediante el egotismo, la bravuconería y la simple ignorancia, ha vuelto a hacer que una epidemia sea grandiosa (¡MEGA!), ya que los casos de Covid-19 y las muertes en Estados Unidos han sobrepasado por mucho a las de cualquier otro lugar de la Tierra.

Bienvenidos a EE.UU.

El 11 de marzo, cuando Oslo estaba confinándose, el presidente Trump emitió una orden que entraría en vigencia en 72 horas: a nadie que volara desde Europa se le permitiría entrar en Estados Unidos. Parecía una locura, pero, preocupada por lo peor que estaba por venir, cambié mi vuelo a casa para ajustarme a ese plazo. Al día siguiente, la embajada estadounidense aclaró el ultimátum del presidente: la prohibición de viajar no se aplicaba a los ciudadanos estadounidenses. Para entonces, por supuesto, me era imposible cambiar ya cambiar mi billete de vuelta.

Así que me fui de Oslo el 14 de marzo, después de asegurarles a mis amigos que estaría bien porque Massachusetts, el hogar de Elizabeth Warren, es un estado progresista.

¡Ja!

Al cambiar de avión en Londres, me encontré en un mundo diferente: metida en la sección de cola de ese vuelo entre una multitud de estudiantes estadounidenses llamados a casa por sus ansiosos padres en sus universidades europeas. Algunos estaban en tránsito desde el norte de Italia, que era ya el corazón del brote europeo de la Covid-19. De los asientos de detrás de mí surgían insistentes sonidos de muchachos tosiendo. Las azafatas llevaban guantes de goma y se esfumaron. Me envolví la cara en una bufanda larga sintiendo de alguna manera que estaba pillada en una trampa.

Siete horas después aterrizábamos en el aeropuerto Logan de Boston, destinados a pasar juntos unas horas más íntimas. Intenté deslizarme por un sendero en zigzag en medio de esos muchachos tosiendo, sin forma alguna de poner distancia entre nosotros hasta los inspectores de pasaportes y más allá. Finalmente, uno por uno, fuimos conducidos a un área con cortinas para experimentar aquella primera noche de “revisión” oficial en un aeropuerto.

Estaba encantada pensando que al menos a todos iban a hacernos la prueba del virus. Pero no hubo tanta suerte. Cuando llegó mi turno, el inspector oficial no expresó ningún saludo, no hizo preguntas, lo único que me ofreció fue una orden: “Váyase a casa y tómese la temperatura”. ¿Me habían retenido todo ese tiempo entre esos chicos tosiendo para eso? Más tarde, en esa semana, un periódico local informaba en tono aprobatorio que la nueva inspección del aeropuerto, la primera línea de defensa contra la plaga extranjera, necesitaba de “menos de un minuto”.

Me sentí enfadada por haberme visto forzada a tomar ese peligroso vuelo por el edicto arbitrario del presidente, y doblemente enojada porque había puesto fin a su viaje desde Europa sin consultar con ninguno de sus homólogos europeos. Esa noche, a juzgar por las apariencias, nadie de su administración había informado siquiera a los principales aeropuertos estadounidenses que estuvieron recibiendo vuelos de Europa hasta el último minuto. Vi a un grupo de esos muchachos que tosían subir a un autobús de Silver Line hacia Boston y a otros cogiendo taxis. Y así nos fuimos todos por la noche, aparentemente sin dejar rastro del estado de nuestra salud ni hacia dónde nos dirigíamos. Algunos días después, no solo estaba enfadada sino muy enferma.

Diez días después, en el estacionamiento de un hospital, una enfermera con mascarilla me metió un bastoncillo gigante en la nariz. Un médico me dijo que me pusiera en cuarentena en casa (como había estado haciendo de todos modos) hasta que obtuve los resultados de la prueba en aproximadamente 5 días. Pero, ¿por qué debería tardar tanto tiempo? ¿No era el objetivo de una prueba saber qué sucedía lo más rápido posible? La velocidad en el resultado de la prueba había sido el punto fundamental en Noruega. Combinado con el trabajo inmediato de los rastreadores, permitió al Servicio Nacional de Salud mantenerse a la vanguardia de la pandemia y, al final, esencialmente, superarla.

Me fui a casa y me puse peor. Pasaron cinco días sin oir una palabra. En el día 12, me sentí lo suficientemente bien como para llamar a mi médico, quien rastreó el resultado de mi prueba (“en buena hora”). Había dado positivo, pero habían pasado casi dos semanas. Entonces, por teléfono, el médico me dio vía libre para ponerme la mascarilla (un recuerdo de mi viaje a la sala de emergencias) y salir a comprar. Sabiendo que ningún médico noruego me liberaría tan pronto sin otra prueba, la pedí. Lo sentimos, estamos desbordados, solo un test por cliente. Me he mantenido en cuarentena en casa desde entonces.

La Covid-19 hace dedo por EE. UU.

El 10 de abril llegó la noticia de la muerte de Vitalina Williams, una inmigrante de Guatemala de 59 años, que trabajaba a tiempo completo en un Walmart en Lynn, Massachusetts, así como a tiempo parcial en un supermercado en Salem. Al igual que la enfermera y el médico en la sala de emergencias, esta cajera era una “trabajadora esencial”, la primera empleada de una tienda de comestibles en Massachusetts que trabajó hasta la muerte. Aquí hay una inmensa diferencia entre Massachusetts y Noruega. En este último país le habrían pagado un buen salario y también le habrían dado un permiso remunerado para ver a su propio médico en el Servicio Nacional de Salud cuando se sintió enferma por primera vez. Habría sido acogida, diagnosticada, cuidada y muy probablemente salvada. Así es simplemente como funciona un sistema nacional de salud en una socialdemocracia.

Entonces, ¿qué objetivo tenía hacerme la prueba de la Covid-19? ¿Qué información útil le dio a alguien? Caminé hasta casa desde la sala de emergencias en la oscuridad (para no poner en peligro a otros al coger un autobús) y me fui a la cama. Nadie me revisó porque nadie sabía que mi prueba era positiva, algo que yo, por supuesto, tampoco sabía. Y durante esas casi dos semanas de espera de los resultados de la prueba, ningún rastreador me llamó para saber si vivía con otras personas que podrían haber corrido peligro y a las que habría que haber hecho la prueba (de hecho, no había rastreadores entonces). Nadie me hizo una sola pregunta sobre mi familia, amigos u otras personas con las que podría haber contactado desde esa “inspección” en el aeropuerto. Y si hubiera muerto en mi cama, nadie podría haber trazado esa línea roja brillante entre mí, aquellos muchachos tosiendo y el vuelo obligatorio de Donald Trump hacia un estado pillado por sorpresa en un país disfuncional y sin preparación.

El 20 de abril, cinco semanas después de regresar a Boston, Massachusetts fue designado “punto caliente” de Covid-19. Con 38.077 casos y 1.706 muertes en ese momento, el estado se colocaba en el tercer lugar detrás de Nueva York y Nueva Jersey. No fue ningún honor, pero pudo ser lo que motivó al gobernador Charlie Baker a recurrir a las pruebas y, con retraso, a los rastreos.

El número de casos nuevos en este estado aumentaba todos los días, como ha sucedido desde el primer caso del que se informó en febrero. El gobernador, que también da una conferencia de prensa todos los días, explicó que ahora estamos “justo en el medio del aumento esperado”, al parecer poco consciente de que un “aumento” es lo único que puede conseguirse cuando se ha perdido el momento de las pruebas preventivas y el seguimiento. (Esto también es lo que obtienes cuando, como en la capital de la nación, son los políticos, en lugar de los científicos, quienes dirigen el show).

Massachusetts comenzó a evaluar tardíamente a las personas a razón de aproximadamente 9.000 al día, mientras que las agencias privadas financiadas por el estado están inmersas quizá en el proceso de contratar a 1.000 rastreadores para realizar entrevistas telefónicas con los contactos de todos los residentes de Massachusetts que ya dieron positivo. Hoy, 6 de mayo, tenemos los “positivos” oficiales con una cifra de 70.271, aunque 4.212 de nosotros estemos ya muertos.

En los primeros días de mayo, el número de pacientes positivos hospitalizados disminuyó ligeramente y los funcionarios estatales adoptaron una actitud de “optimismo cauteloso”. Al parecer, algo importante han aprendido de esas pruebas tardías. Sin embargo, como reconoció Noruega, si no se salta rápidamente sobre este virus, este se dispersa de forma veloz más allá de los simples contactos de persona a persona. Se extiende socialmente como sucedió con tantos esquiadores noruegos o estudiantes estadounidenses. Se monta en el telesilla y en el autobús. Se sube al avión. Ronda por el aeropuerto. Da un paseo con alguien que se detiene en una tienda de comestibles. Contar sus contactos puede convertirse simplemente en una cuestión de contar a los muertos.

Los rastreadores en Noruega ya han pasado a hacer otras pruebas para encontrar a los portadores asintomáticos que pueden ser contagiosos o tal vez hayan desarrollado anticuerpos. Cualquier persona en ese país con los síntomas más leves puede solicitar una prueba. Estos estudios precautorios son esenciales en caso de que el virus encuentre una nueva vida a medida que se levanta la cuarentena. Lo que los científicos podrían aprender de tales estudios, como el nuevo rastreo en Massachusetts, aún está por verse, pero seguramente una conclusión inevitable es que este virus es más inteligente, más ágil y más rápido que cualquiera de sus asociados que hemos conocido antes o, para el caso, que la mayoría de nuestros funcionarios públicos, desde un presidente fallido hacia abajo. Y para los lectores que creen en la política más que en la ciencia, déjenme decirles que sin la ciencia ni siquiera sabrán qué fue lo que les golpeó.

Ann Jones, colaboradora habitual de TomDispatch, es miembro no residente del Quincy Institute for Responsible Statecraft. En la actualidad trabaja en un libro sobre la socialdemocracia en Noruega (y su ausencia en Estados Unidos). Es autora de varios libros, entre ellos Kabul in Winter: Life Without Peace in Afghanistan y, más recientemente, de They Were Soldiers: How the Wounded Return from America’s Wars — the Untold Story

Fuente:

http://www.tomdispatch.com/blog/176698/

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.orgcomo fuente de la misma.