Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Es poco probable que alguna vez lleguemos a conocer todos los detalles acerca del nacimiento de la epidemia de SIDA. Pero una serie de recientes descubrimientos genéticos han arrojado nueva luz sobre la cuestión, empezando por el momento en que una conexión de chimpancé a ser humano cambió el curso de la historia.

Sabemos ahora dónde empezó la epidemia: en un pequeño trozo de densa selva en el sureste del Camerún. Sabemos cuándo: en el par de décadas anteriores o posteriores a 1900. Tenemos una idea bastante acertada de cómo pudo suceder: un cazador cazó un chimpancé infectado para comer, haciendo así que el virus pasara de la sangre del chimpancé al cuerpo del cazador, posiblemente a causa de un corte mientras despedazaba la pieza.

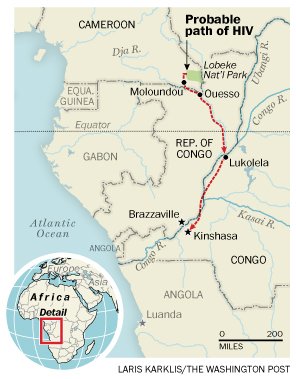

Camino probable seguido por el virus de VIH

En cuanto al por qué, ahí es donde la historia se hace aún más fascinante y terrible. Normalmente pensamos en las enfermedades en cuanto pueden representar una amenaza a nivel personal. Pero las enfermedades tienen su propia historia. Nacen. Crecen. Decaen y, en ocasiones, mueren. En cada uno de los casos, esos cambios se producen en función de una serie de razones.

Durante décadas, nadie supo las razones que motivaron el nacimiento de la epidemia de SIDA. Pero ahora está claro que su nacimiento y su decisivo y temprano crecimiento se produjo durante la era colonial de África, en medio de una intrusión masiva de nuevas gentes y tecnología en una tierra donde aún prevalecían las rutas antiguas. Las potencias europeas que emprendieron una febril carrera por la riqueza y la gloria abrieron nuevas rutas por el curso de ríos fangosos y a través de densas selvas por las que solo esporádicamente habían viajado antes seres humanos.

Lo más perjudicial de la acción de esos intrusos fueron los miles de porteadores africanos. Obligados a servir a las potencias coloniales europeas, abrieron caminos a través de la zona exacta que los investigadores han identificado ya como el lugar de nacimiento de la epidemia de SIDA. Fue ahí, en un único momento de trasmisión de chimpancé a humano, donde primero apareció una cepa del virus llamado VIH-1, grupo M.

A partir de ese momento se constituyó en el responsable del 99% de todas las muertes que se han producido en el mundo a causa del SIDA, no solo en África sino en Moscú, Bangkok, Río de Janeiro, San Francisco, Nueva York, Washington… Todo eso empezó cuando Occidente forzó su voluntad sobre una tierra desconocida, haciendo que se combinaran elementos esenciales para que se diera la epidemia del SIDA.

Fue allí, por accidente, pero por motivos en absoluto inocentes que el mundo creó un polvorín y lo hizo estallar.

Los chimpancés del Camerún

Muchos simios, como los gorilas y los monos, pueden ser portadores de un virus que se parece al VIH. Pero los científicos saben ahora que el VIH-1, grupo M, nació de un virus que circulaba entre una comunidad de chimpancés concentrados en Camerún, un país enorme con animados puertos al Océano Atlántico, con zonas montañosas muy pobladas y una región sureña escasamente desarrollada donde aún vive relativamente poca gente. Ese era el hogar de los chimpancés.

Encontrar una localización más exacta requeriría de un grado notable de ingenuidad científica. Un equipo internacional de investigación dirigido por Beatrice Hahn, de la Universidad de Alabama en Birmingham, y Paul Sharp, de la Universidad de Edimburgo, desarrollaron un elaborado proyecto que implicaba investigar el virus simio en las heces de chimpancé recogidas por toda una amplia franja de tierra en el sur del Camerún.

Para poder encontrar una cepa del virus simio que fuera a nivel genético esencialmente indistinguible de la forma más letal de VIH, el equipo de investigación estableció diez estaciones por toda la región. Dos de ellas estaban en el rincón más particularmente remoto de la nación, tan lejos como fuera posible de los centros importantes de población.

Fue en esas dos estaciones donde el equipo de Hahn y Sharp descubrió muestras del virus simio que era casi idéntico al VIH-1, grupo M, que finalmente viene matando a decenas de millones de seres humanos.

Este descubrimiento, publicado en la revista Science en 2006, intensificó la búsqueda de una fecha de nacimiento para el virus. De nuevo, la investigación genética ofreció las claves fundamentales.

Los científicos sabían desde hacía tiempo que una muestra de sangre, preservada desde 1959, mostraba que el VIH había estado circulando por Kinshasa, la capital del Congo, durante varias décadas antes de que el virus atrajera la atención internacional por vez primera en los años ochenta. En 2008, el biólogo evolucionista Michael Worobey atrajo aún más dicha atención cuando en la revista Nature informó del descubrimiento de una segunda muestra del virus, atrapado en una biopsia de un nódulo linfático recubierto de cera desde 1960.

Al comparar estos dos pedazos históricos del virus y acotar las diferencias en sus estructuras genéticas en su laboratorio de la Universidad de Arizona, Worobey determinó que el VIH-1, grupo M, era mucho más antiguo de lo que nadie había imaginado. Ambas muestras de virus parecían descender de un único antepasado que vivió en algún momento entre 1884 y 1924. La fecha más probable era 1908.

Al relacionarlos, esos dos descubrimientos ofrecieron las claves más elocuentes acerca del nacimiento y primeros años de la epidemia. No lejos de donde había surgido el VIH 1, grupo M, había un río importante, el Sangha, que fluye hacia el corazón de África Central. Esta parte del Sangha no era buena para la navegación debido a sus bancos de arena y a la densa vegetación de sus orillas.

En la parte central, especialmente peligrosa, cerca de donde el equipo de Hahn y Sharp encontró el antepasado viral del VIH, se habían desarrollado muy pocos asentamientos humanos de importancia. Pero había numerosas comunidades en los tramos más accesibles del Sangha. Y justo en el sur, una vez pasados los poblados ribereños comerciales, discurría el poderoso río Congo, la autopista de África Central.

Una vez que el virus hubo saltado del chimpancé al humano, una única persona infectada pudo haber llevado el virus del VIH siguiendo el curso descendente del Sangha hasta el río Congo y hasta Kinshasa. Los belgas habían fundado la ciudad en 1881, durante lo que los historiadores llaman «La rapiña de África«, cuando las potencias coloniales se repartieron el continente en zonas de influencia. A principios del siglo XX, Kinshasa, llamada entonces Leopoldville, era la ciudad más grande de África Central, impulsada por el vertiginoso crecimiento del comercio con el mundo exterior.

Hay una prueba final bastante potente que apoya la teoría de que Kinshasa estuvo en el corazón de los primeros movimientos de la epidemia.

Los científicos que estudiaban el VIH-1, grupo M, habían encontrado ya muchas variedades del mismo relacionadas, lo que los científicos llaman subtipos, cada uno con estructuras genéticas ligeramente diferentes y distintas vías de extensión a través del mundo. Los científicos descubrieron que uno había viajado desde Kinshasa hacia el este, hacia el Lago Victoria. Otro fue por el sur hacia Zambia, Botswana y Sudáfrica. Otro saltó el océano hasta llegar a Haití, después a EEUU y a Europa.

Muchos otros no viajaron tan lejos sino que permanecieron en la Cuenca del Congo. Pero mientras los científicos averiguaban las historias genéticas de esas variedades y construían un amplio árbol familiar para el VIH, todos parecían haberse extendido a partir de una única explosión, el big bang de la epidemia del SIDA: la Zona Cero era Kinshasa.

Caucho y marfil

Lo que potenció el big bang fue el floreciente comercio del África colonial.

El marfil puede parecer hoy algo un tanto pintoresco, pero en su apogeo se consideraba algo bello, versátil y esencial para muchos productos de cada día. Se utilizaba para hacer pelotas de billar, joyería y cubertería. Los ebanistas lo incorporaron a sus armarios, los artistas a sus estatuas. Los artesanos de gaitas utilizaron el marfil para las monturas, conteras, botones y boquillas.

Cuando empezó a escasear el suministro de marfil porque los agentes coloniales habían matado a los elefantes por miles, el caucho tomó su lugar como elemento vital económico del colonialismo en la Cuenca del Congo. Las primeras llantas inflables de caucho para bicicletas se popularizaron en la década de 1890. La producción masiva de coches hizo que se disparara la demanda para neumáticos enseguida.

El único obstáculo para los inmensos beneficios del saqueo de las compañías europeas era que recoger marfil y caucho requería de enormes cantidades de mano de obra. Conseguir el marfil de un elefante implicaba acosar al animal, matarlo y arrancarle los colmillos. Conseguir el caucho de los árboles requería hacer cortes en los troncos, recoger la savia blanca que rezumaba y secarla, en ocasiones sobre la misma piel del recolector. La solución a las demandas de mano de obra pronto se hizo obvia. Las potencias coloniales crearon algo que esencialmente no era sino esclavitud: músculo barato a punta de pistola.

Este enfoque no solo se redujo a recoger marfil y caucho. Estas industrias crearon tremendas necesidades de nuevas infraestructura para conseguir productos para los buques de navegación oceánica a lo largo de la costa atlántica. Eso significó que los porteadores africanos tenían que transportar productos y suministros a cualquier lugar donde los buques de vapor no pudieran llegar.

Se obligó a los trabajadores a construir vías de ferrocarril, núcleos comerciales, lugares-dormitorio. Y también se necesitaba gente que manejara los buques de vapor, que cargara los vagones del ferrocarril, que transportara los colmillos o sacara los cargamentos de caucho de la jungla. Cuando los trabajadores se rebelaron, las compañías coloniales desplegaron soldados armados para controlar el inmenso movimiento de las cargas de caucho de esas empresas.

Fueron los africanos quienes tuvieron que asumir todos esos papeles y a muchos de ellos se les arrancó de pueblos situados a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. La vida de los africanos era allí más que barata. Era desechable. Los relatos contemporáneos de periodistas y misioneros hablan de oficiales coloniales por toda la Cuenca del Congo perpetrando carnicerías masivas e incendiando las aldeas sublevadas mientras creaban asentamientos forzosos que parecían campos de concentración.

El papel de los porteadores africanos

En diciembre de 1985, las autoridades coloniales alemanas oyeron hablar de inmensas y fabulosamente ricas inmensas reservas de caucho y marfil en el sueste de Camerún en espera de ser explotadas.

Los alemanes dieron pronto poderes a una compañía colonial para que asumiera el control de la región por la fuerza. En los cuatro años siguientes, extendieron su presencia por todo el sureste del Camerún, estableciendo una estación comercial en el río Ngoko, a unos 120 kilómetros río arriba de donde sus aguas confluían con el Sangha. En la cuña de tierra que esos dos ríos definían, fue donde el VIH brotó o estaba a punto de brotar.

La estación comercial se llamaba Moloundou, y todavía hoy allí hay una animada ciudad. Pero en aquella época era casi un lugar inimaginablemente remoto. Apenas había asentamientos humanos en esas amenazadoras selvas. Y solo dos caminos prácticos para salir: por buque, aguas abajo por el Ngoko hasta el Sangha, siguiendo después por el río Congo; o a pie, por tierra, hasta llegar el Atlántico.

La ruta por río era la más fácil de los dos, y los buques de vapor transportaban por allí la mayor parte del marfil y del caucho recogido en el sureste del Camerún. Pero las rutas por tierra obligaban a conectar Moloundou con otras estaciones comerciales y con las zonas del interior ricas en caucho y marfil.

En esos viajes, eran los africanos quienes tenían que soportar el traslado del botín cargando alrededor de 25 kilos cada uno. En el momento álgido del tráfico a pie que se desarrollaría entre las áreas del interior y la costa, el ajetreado camino a la estación registraba cada día el paso más de mil porteadores.

Rutas comerciales, rutas de la enfermedad

Fatídicamente, hubo algo más siguiendo la huella del comercio del caucho a través del Camerún: las enfermedades. La enfermedad del sueño, la viruela y las infecciones de la piel fueron las más evidentes.

Las autoridades coloniales pusieron en marcha campañas de vacunación masiva para la viruela y establecieron zonas de cuarentena de paso solo para los porteadores. Pero aún así, las enfermedades se extendieron.

Entre esas enfermedades estaba la sífilis, que llegó con los europeos. En tan solo unos pocos años alcanzó proporciones epidémicas a lo largo de las rutas de los porteadores y de los puestos comerciales ribereños en el Camerún y por toda la Cuenca del Congo. Es imposible ahora determinar si el alcance de esa extensión se debió a violaciones frente a otro tipo de encuentros, pero está claro que el comercio colonial creó nuevas redes masivas de interacciones sexuales y nuevas transmisiones masivas de infecciones. (En décadas posteriores, la transmisión por reutilización de agujas hipodérmicas en la atención sanitaria tuvo probablemente también algún papel en la extensión del VIH).

Por tanto, es probable que el primer viaje del VIH se produjera de esta forma: Un cazador mató a un chimpancé infectado en el sureste de la selva camerunesa y el virus del simio entró en su cuerpo a través de un corte durante el despiece, mutándose en VIH.

Probablemente, esto había sucedido muchas veces con anterioridad durante los siglos en que la región tuvo pocos contactos con el mundo exterior. Pero ahora, miles de porteadores -tanto hombres como mujeres- cruzaban con regularidad toda la zona, creando muchas más oportunidades para que el virus pudiera avanzar hacia una estación comercial ribereña como la que se situó en Moloundou.

Una de las primeras víctimas -ya fuera un cazador, un porteador o un recolector de marfil- le pasó el VIH a un compañero sexual. Y puede que se produjera un pequeño brote alrededor de la estación comercial antes de que el virus encontrara su camino a bordo de un barco de vapor que se dirigiera aguas abajo siguiendo el curso del río Sangha.

En esa ruta fatídica hacia el sur, el VIH pudo haber viajado en el cuerpo de aquellas primeras víctimas, o pudo ser alguien que se infectó después: un soldado o un porteador. O también pudo ser transportado por una mujer: una concubina, una comerciante.

Es también posible que el virus se moviera río abajo en una serie de etapas, quizá de Moloundou a Ouesso, y después a Bolobo, ya en el curso mismo del río Congo.

Incluso es posible que se produjeran una serie de infecciones a lo largo de las ciudades comerciales situadas por toda la ruta río abajo. Sin embargo, incluso en esos puestos comerciales ribereños, el VIH tuvo que luchar para crear algo más que un brote localizado y de vida breve.

La mayor parte de aquel mundo colonial no tenía suficientes víctimas potenciales para que un virus tan frágil supusiera el comienzo de una epidemia importante. Es más difícil que el VIH se transmita que muchas otras infecciones. La gente puede tener cientos de encuentros sexuales sin que se contagie del virus. Para que se extienda a niveles muy amplios, el VIH requiere de una población lo suficientemente grande como para sostener un brote y una cultura sexual en la cual la gente tenga a menudo más de un compañero, creándose redes de interacción que impulsan la extensión del virus.

Para cumplir con su lúgubre destino, el VIH necesitaba un tipo de lugar nunca visto antes en el África Central, uno que ya estaba creciendo en el corazón de la región: un lugar grande, floreciente, de actividad frenética, abarrotado de gente y energía, donde se las viejas normas se hacían a un lado en medio del tumulto de un nuevo comercio.

Fue necesario un lugar como Kinshasa. Fue allí, a cientos de kilómetros río abajo desde el Camerún, donde el VIH empezó a crecer más allá de un mero brote. Fue allí donde el SIDA creció hasta convertirse en epidemia.

Dejando a un lado la historia científica, el aspecto histórico ofrece una revelación final. En los últimos años de la década que empezó en 1920, cuando las carreteras fueron extendiéndose, fue en gran medida reduciéndose el valor del río Sangha como ruta de barcos de vapor. Los precios mundiales del caucho también se vinieron abajo. El paso de seres humanos en movimiento por la región disminuyó enormemente.

Por tanto, el inverosímil viaje de la cepa asesina del VIH fue solo posible durante unas pocas y frenéticas décadas, desde la que empezó en 1880 hasta la que terminó en 1920. Sin «El pillaje de África«, es difícil comprender cómo el VIH pudo haber salido del sureste del Camerún para matar finalmente a decenas de millones de personas. Incluso un mero retraso podría haber hecho que la cepa asesina del VIH tuviera una muerte solitaria en lo profundo de la selva.

El presente artículo es un extracto del libro «Tinderbox«, reeditado por The Penguin Press, miembro del Grupo Penguin (USA). © Craig Timberg y Daniel Helperin, 2012

Craig Timber fue durante mucho tiempo corresponsal en África, en la actualidad es editor para temas de seguridad nacional de The Washinton Post. Daniel Halperin fue alto asesor para la prevención del VIH del programa global para el SIDA del gobierno estadounidense. En estos momentos es epidemiólogo en la Universidad de Carolina del Norte.