Traducido para Rebelión por Francisco Fernández Caparrós y Rosa Carazo.

Debería estar prohibido a todo militante revolucionario pronunciar las palabras, conocidas en todo el mundo árabe, de la maravillosa canción de Julia Boutros, Win el malayine [«dónde están las multitudes, dónde está el pueblo árabe»]. Un canto de optimismo, de esperanza, de desesperanza sin renuncia, un canto que vincula la liberación de Palestina con la revolución árabe y la movilización popular. Fue un canto profético no porque anticipara una realidad que efectivamente ocurriría sino porque anunciaba una posibilidad que tomaría forma en la realidad antes de ser violentamente ahogada por aquellos mismos que en parte vibraban cuando escucharon el himno de la gran cantante libanesa. No todos, por supuesto, pero sí muchos. Demasiados.

Con los ojos húmedos de emoción, durante años los militantes cantaron «Win win win, win el malayine…». Un antídoto contra la amenaza del abandono. Un remedio contra el sentimiento de impotencia. Un arma contra la fatalidad de la permanente derrota. Experimentaron -experimentamos, debería decir- entonces una suerte de decepción, cercana al rencor, contra ese pueblo árabe -o arabo-bereber en el caso de nuestro Maghreb- que parecía sumiso, incapaz de tomar el testigo en las luchas revolucionarias anticoloniales de las que, durante un tiempo, Gamal Abdel Nasser fue el símbolo en el mundo árabe. Sin embargo, los malayine [las multitudes] ni habían desaparecido ni estaban adormecidos, sino que se encontraban encerrados en esas prisiones a cielo abierto que fueron los Estados nacidos de las luchas por la independencia.

Hace seis años, sin embargo, el himno de Julia Boutros quedó obsoleto. ¡Los malayine estaban allí, en las calles! Hartos de las sucesivas derrotas, agotados de la miseria, hambrientos de dignidad, ávidos de libertad, los malayine despertaron de su letargo. A la mañana siguiente del 17 de diciembre de 2010 no asistimos a la erupción de un volcán, sino a la explosión de una cadena volcánica que no tiene otro nombre que Revolución árabe. Era obvio que durante su estallido mezclaría lo mejor y lo peor, que arramblaría todo a su paso, que ningún Estado de la región saldría indemne, que no perdonaría nada y que nada, por desgracia, no le sería perdonado. No cabe duda de que la revolución sufriría el choque de una contrarrevolución mundial, que las potencias imperiales desplegarían todas sus fuerzas para quebrar su energía y desviar su curso; que el Estado colonial de Israel intentaría sacar las castañas del fuego, que las clases dominantes y los burocracias locales usarían todos los medios para recuperar la iniciativa, el fuego, la maniobra, la mentira. Por supuesto, no se pudieron adivinar las estrategias que se llevarían a cabo al igual que no se pudo anticipar la emergencia del Daech. Todo esto, me atrevería a decir, es normal.

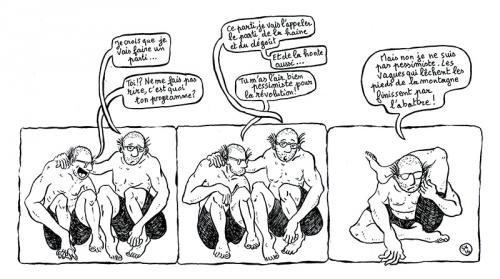

[Viñeta 1: «Creo que voy a hacer un partido… ¿Tú? No me hagas reir. ¿Cuál es tu programa?». Viñeta 2: «Lo voy a llamar el partido del odio y del hastío; y de la vergüenza también… ¡La revolución te ha hecho muy pesimista!». Viñeta 3: «Pero no soy pesimista. ¡Las olas que lamen el pie de la montaña acaban por abatir el pesimismo!».]

Pero no todo era normal. Una vez pasados los primeros momentos de euforia y las victorias iniciales, esos mismos militantes que tantas veces habían vitoreado a Julia Boutros, o al menos una mayoría de ellos, no se reconocieron en ese pueblo revolucionario que no era ni moderno ni de izquierdas, que «solo» deseaba su dignidad por cualquier medio, sin seguir necesariamente los caminos que le habían indicado, sin detenerse allí donde los políticos consideraban sensato detenerse, sin preocuparse por «los imperativos del mercado» ni por la «complejidad de los intereses geopolíticos».

En el interior de estos militantes, revolucionarios, los malayine se transformaron entonces en una masa manipulable: manipulada por los islamistas, manipulada por el imperialismo, manipulada por el Estado sionista, manipulada por los medios de comunicación o por otros tantos enemigos reales o fantasmales. Son los mismos militantes que han servido tanto de trampolín para el asalto al poder del mariscal Sisi en Egipto (o de Béji Caïd Essebsi en Túnez) como para sostener el Estado burocrático-militar sirio (laico para unos, antisionista para otros).

Una ilusión tanto más dramática cuanto que la revolución de los pueblos de la región árabe ofrecía una nueva perspectiva estratégica respecto a la lucha palestina, liberada al fin -o en vías de serlo- de las apuestas y cálculos despreciables de las dictaduras, llamadas progresistas o reaccionarias, para quienes Palestina no era más que un peón, o un rehén en las relaciones de poder. En vísperas de la revolución, la resistencia palestina, liberada de su «profundidad estratégica», es decir, de las masas populares del resto de países de la región, había sido reducida a negociar su supervivencia. Apenas tiene otra elección que, teniendo en cuenta a sus componentes armados, participar en juegos diplomáticos que no pueden controlar, obtener algunos beneficios políticos, militares o financieros de tal o cual país; aliados circunstanciales, aliados por obligación de los que no ignora, a pesar de las afirmaciones contrarias, las traiciones pasadas y futuras. El horizonte palestino abierto por la revolución árabe se cierra de nuevo y no a causa de a la revolución, sino debido a la contrarrevolución en marcha.

Hace unos días, el 17 de diciembre, seis años después de la inmolación Bouazizi, celebramos el sexto aniversario del inicio de la revolución en Túnez. Es monstruoso pero muchos de los que celebraban ese momento histórico se felicitaban el mismo día de la caída sangrante de Alepo, destrozada tanto desde el interior como desde el exterior por las facciones contrarrevolucionarias, todas relacionadas de una u otra manera para aniquilar los últimos resplandores de la revolución. No sé cómo es posible celebrar al mismo tiempo, en el corazón de un militante, el nacimiento de una revolución y su agonía.

En cualquier caso, es el fin del primer ciclo de la revolución árabe. No escribo estas últimas palabras por que me obstine en un optimismo romántico -mi estado de ánimo está muy cerca del pesimismo más oscuro- sino porque la crisis política del mundo árabe, revelada por la revolución y no suscitada por ella, ha alcanzado tal profundidad que los mismos factores que engendran tragedias son también susceptibles de engendrar su contrario. No es la historia quien nos juzgará, sino nuestros muertos.

Texto original: http://nawaat.org/portail/2016/12/19/jaime-la-revolution-mais-je-naime-pas-les-revolutionnaires/