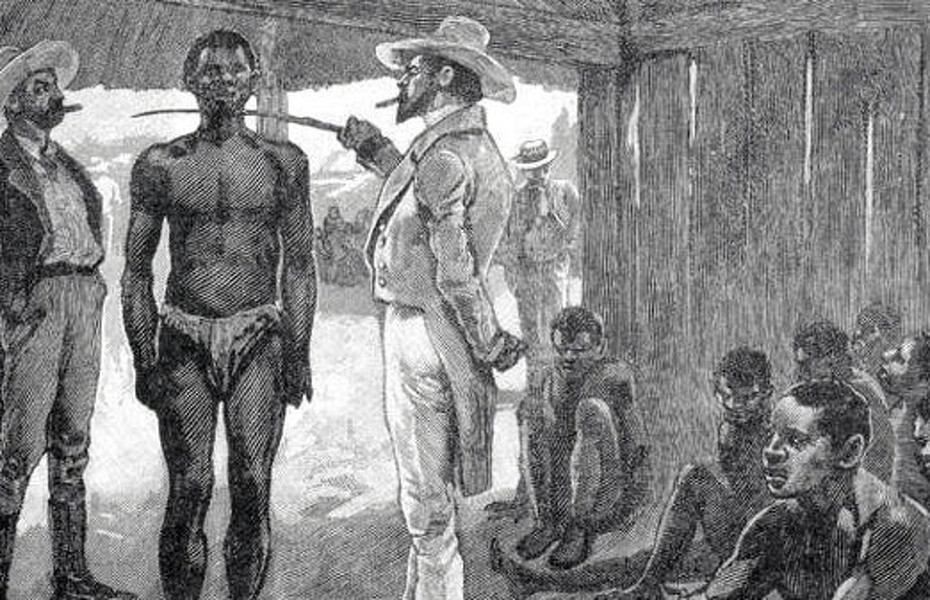

Millones de seres humanos fueron secuestrados en África y enviados como esclavos a América. Los mercaderes que organizaron ese vil comercio desde Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, España, se enriquecieron durante generaciones. La hipocresía con la que actuaron fue tan feroz que, aunque en 1820 esa trata fue prohibida en España, los gobiernos la permitieron, para seguir disponiendo de esclavos en las plantaciones e ingenios, en el tendido de ferrocarriles y en el servicio doméstico. Aunque la vergüenza por ese pasado esclavista de tantos burgueses siempre se ha intentado ocultar en Cataluña, y en el resto de España, una pequeña exposición en las viejas Drassanes barcelonesas (La infamia. La participación catalana en la esclavitud colonial) lo recuerda ahora.

La esclavitud y la trata de seres humanos continuó tras la prohibición, y ese comercio siguió realizándose durante todo el siglo XIX a la vista de todos con la complicidad de gobiernos y burgueses y de la monarquía de los Borbones, como hizo María Cristina de Borbón. Muchas fortunas españolas se levantaron con el comercio de seres humanos y la esclavitud, y algunas de ellas han llegado hasta nuestros días. El tráfico de esclavos enriqueció a la burguesía catalana, como a muchos burgueses del resto de España que también participaron en ese negocio infame: bandas armadas raptaban a los africanos, incluidas mujeres y niños, y en las costas atlánticas los vendían a comerciantes europeos que se encargaban de su traslado en barcos de la muerte: una cuarta parte de los cautivos podía morir durante el viaje, y sus cadáveres eran arrojados al mar. Los negros viajaban hacinados hasta las Antillas, al Brasil y a América del Norte. Entre los catalanes traficantes de esclavos se encontraban personajes como Pere Manegat, Francesc Canela, Bonaventura Vidal, José de Bérriz, Gaspar Roig, Antoni Vinent, Esteban Gatell, Domènech Mustich, Josep Ramon Milà de la Roca, Francesc Rovirosa, Pau Freixas Ribalta, Pere Sala, Cristòfol Roig Vidal, Joan Surís, Miquel Biada, Josep Vidal Ribas, Vidal Frères, que actuaron desde Guinea Bissau, el Congo, Nigeria, Benin, Angola, Gabón, Madagascar, Zanzíbar e incluso desde la isla de la Reunión en el océano Índico. Los rastros familiares de los esclavistas llegan hasta hoy: Joan Mas Roig y Pere Mas Roig (antepasados de quien fue presidente de la Generalitat, Artur Mas) y su familiar Gaspar Roig Llenas fueron capitanes negreros; Joan Güell Ferrer se enriqueció con el trabajo esclavo en Cuba para crear más tarde en Barcelona la gran fábrica textil del Vapor Vell y seguir lucrándose después con la explotación obrera, y un personaje como el general Prim i Prats, que llegó a ser presidente del gobierno español, reprimió las protestas de los esclavos de Puerto Rico. La trata de esclavos enriqueció a traficantes pero también a armadores de barcos, a financieros, a industriales, a comerciantes.

Cuando en 1868 caía la dinastía Borbón, España era el único país europeo que seguía manteniendo la esclavitud en las colonias americanas, entonces reducidas a Cuba y Puerto Rico, pero la presión para abolirla aumentaba en muchos sectores de la población. La revuelta en Cuba contra la dominación colonial española hizo que en Barcelona la burguesía se organizase para responder a las demandas de libertad de los cubanos, muchos de ellos esclavos negros. Barcelona no era la única ciudad donde la burguesía rechazaba la abolición de la esclavitud en las colonias: también lo hacía en Madrid, Bilbao, Valencia, Cádiz o Sevilla, aunque tras el destronamiento de la corrupta monarquía de Isabel II la formación del primer gobierno del Sexenio Democrático ofrecía la esperanza de que España aboliese por fin la esclavitud. Pero el final tardaría en llegar casi veinte años más.

En Barcelona los burgueses esclavistas se agruparon para defender la esclavitud en el Círculo Hispano-Ultramarino, cuyo primer presidente fue el negrero Joan Güell (su hijo Eusebi se convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa y en mecenas de Gaudí) y su vicepresidente, Antonio López, marqués de Comillas y consuegro de Güell, que estaban acompañados en la dirección por muchos de los más relevantes burgueses catalanes: Josep Canela Raventós, Josep Amell Bou, Josep Ferrer Vidal, Tomás Ribalta Serra, Josep Munné Nugareda, Isidre Gassol Civit, Josep Antoni Salom, Melchor Ferrer, y por juristas como Manuel Duran y Bas, aquel peculiar personaje que organizaba «concursos de culos» (femeninos, claro) en su casa del Portal de l’Àngel barcelonés. El Círculo Hispano-Ultramarino instaló su sede en locales del Ateneo Barcelonés de la calle Canuda, y su rechazo a la abolición de la esclavitud (¡declarando al mismo tiempo que era contrario a ella!) fue asumida por gran parte de la burguesía catalana que se vanagloriaba además afirmando que se oponían a la abolición porque prohibirla dañaría a los propios esclavos, incapaces de gobernarse por sí mismos, al tiempo que alardeaban de su voluntad de servicio al país, su patriotismo y su probada generosidad. Crearon también el Banco Hispano Colonial para financiar expediciones militares para luchar contra los rebeldes cubanos, cuyas antiguas sedes permanecen hoy en la barcelonesa plaza de Cataluña y en la Vía Layetana. El banco tuvo como accionistas fundadores a Antonio López, Manuel Girona, Camilo Fabra Fontanils, Antonio Borrell Folch y Eusebi Güell, hijo de Joan Güell, y sus operaciones y negocios, con el favor del Estado, favorecieron a la Compañía de Tabacos de Filipinas, la Sociedad Española de Construcción Naval, la Sociedad General de Aguas de Barcelona y la Compañía Trasatlántica, entre otras, y financió el gran negocio de la abertura de la Vía Layetana barcelonesa («la reforma») que expulsó del centro de la ciudad a miles de trabajadores, derribando sus casas.

También defendían la esclavitud instituciones burguesas tan relevantes como la Junta del Comercio y el Fomento de la Producción Nacional (que confluyó en 1889 en el actual Foment del Treball Nacional), así como la Liga Nacional de Barcelona. Esta última surgió en 1872: tres mil burgueses, propietarios y profesionales se reunieron en la Llotja de la plaza Palau para fundarla, haciendo fe de su defensa del esclavismo. Ese mismo año tuvo lugar, en diciembre, la primera manifestación en la capital catalana que reclamó la abolición de la esclavitud ante la antigua Aduana, sede del abolicionista gobernador civil Joaquim Fiol Pujol. Se había prohibido el tráfico de esclavos en 1820, pero no la esclavitud, y la primera vez que se abolió en el territorio español de la época fue en la Asamblea de Guáimaro, en la provincia cubana de Camagüey en 1869, promulgando también la primera Constitución cubana, aunque en plena guerra contra la colonia. En la península, durante el Sexenio Democrático, primero se promulgó la moderada Ley Moret de 1870 (ley de «libertad de vientres», que concedía la libertad a los hijos que tuviesen en el futuro las esclavas negras), y después la proclamación de la I República hizo posible, con el presidente Estanislau Figueras, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en 1873 (dos mil propietarios tenían entonces esclavos entonces en la isla), que no llegó para Cuba hasta 1886 (en 1880, con Cánovas, se aprobó una primera ley) aunque el abogado barcelonés y ministro de Ultramar, Santiago Soler Pla, y el presidente Castelar, lo intentaron antes sin éxito.

El historiador Martín Rodrigo ha demostrado que los burgueses catalanes compartían las ideas de personajes como José Ferrer de Couto que publicó un libro en defensa de la esclavitud y que consideraba una «acción humanitaria» el tráfico de esclavos… porque les evitaba así la penosa vida en África e incluso les salvaba de una probable muerte a manos de otros africanos. No fue el único. Josep Puig Llagostera, empresario textil y diputado en Madrid, contrario a la abolición de la esclavitud, llegó a afirmar: «Húndanse los principios, pero sálvese el país»: hablaba de los negocios burgueses. También Romero Robledo, que después sería ministro con Cánovas y se mostraría contrario al sufragio universal, mantuvo en la discusión parlamentaria de la Ley Moret que las condiciones de los esclavos en Cuba y Puerto Rico las «envidian los trabajadores libres».

En realidad, aquellos esclavistas querían salvar su riqueza, como Antonio López, marqués de Comillas, y todos los que colaboraban en las campañas del Círculo Hispano-Ultramarino defendían con pasión la «integridad de la patria» para seguir conservando así sus negocios en las colonias americanas, africanas (Guinea, y desde 1884, el Sáhara español) y asiáticas (Filipinas, islas Marianas y Guam, e incluso las disputadas islas Carolinas) manteniendo el trabajo forzado de los esclavos. Igual opinaban muchos relevantes personajes de la época: en el año de la muerte del marqués de Comillas, para honrarlo, el alcalde de Barcelona, Rius y Taulet, encargó un monumento en bronce a Venancio Vallmitjana: el cascajo estuvo junto a la Llotja hasta la guerra civil y aunque los anarquistas de la CNT lo destruyeron, con justicia, el nuevo alcalde franquista de la ciudad tras la guerra civil, el empresario Miquel Mateu Pla, hizo instalar de nuevo la estatua de Antonio López, obra del escultor fascista Frederic Marès, que también reconstruyó el monumento a Joan Güell que sigue presidiendo en Barcelona el cruce de la Rambla de Cataluña y la Gran vía de las Corts.

Aquellos indianos, traficantes y negreros, y sus descendientes, disfrutaron de la riqueza conseguida con la venta y explotación de esclavos africanos, cuyas vidas no les importaban. El escritor cubano Alejo Carpentier resumió así su existencia: «el negro que no moría por enfermedad o a causa de un castigo, acababa pegado a una talanquera, hecho hueso y pelo». Así, con esas riquezas fruto del trabajo esclavo, el nuevo Eixample barcelonés se llenó de fastuosas mansiones, y el dinero llegó también a las obras de Gaudí con la mano de Eusebi Güell, a la Exposición Universal de 1888, al palau Marc de la Rambla, hasta los edificios de los «porxos d’en Xifré», gran operación inmobiliaria que levantó Josep Xifré Casas con la riqueza acumulada en Cuba. Todo fue posible gracias al comercio, la trata y la explotación de esclavos, y no querían perder esa bicoca: en 1868, la campaña de la burguesía para combatir la insurrección en Cuba y preservar sus negocios consiguió enrolar a tres mil quinientos voluntarios catalanes para enviarlos a luchar contra los cubanos que querían abolir la esclavitud y liberarse de España, en una expedición impulsada por Antonio López y organizada por la Diputación presidida entonces por Víctor Balaguer Cirera y después por Anicet Mirambell Carbonell. Y aunque en otros países europeos ya se había aceptado poner fin a la esclavitud, la burguesía catalana se resistió hasta el final. De hecho, España fue el último país europeo en abolirla.

En Cuba, los traficantes abrían su mercado de esclavos y los propietarios los compraban y los enviaban a los ingenios azucareros, a la zafra de la caña dulce, o a cualquier otra ocupación. Los españoles no escatimaron ambición para enriquecerse: hacia mediados del siglo XIX, solamente en Cuba poseían 1.365 ingenios y plantaciones, todas con esclavos, donde producían azúcar y aguardientes a partir de la caña. La opulencia de los negreros era insultante, como mostraban Josep Carbó Martinell, de Sant Feliu de Guíxols; Josep Riera Romeu, de Sitges; Josep Antoni Marquès Torrents, Teresa Sicart Soler, Salvador Samà Martí y Pau Soler Morell, todos de Vilanova y la Geltrú; y Tomàs Ribalta Serra y Pau Lluís Ribalta Serra, de Barcelona. Entre muchos otros.

La dignidad del ser humano y la abolición de la esclavitud fueron defendidas por Pi i Margall, por Laureà Figuerola (el creador de la peseta), Santiago Rusiñol, Joaquim Maria Sanromà. Y también por Clotilde Cerdà Bosch (relevante arpista e hija del creador del Eixample barcelonés, Ildefons Cerdà), que luchó por los derechos de las mujeres y contra la pena de muerte y la esclavitud; y por el editor Antonio Bergnes de las Casas. Tantos burgueses catalanes se beneficiaron del tráfico de seres humanos que hizo fortuna entre los esclavos una copla con una leve burla:

«Desde el fondo del barranco,

dice el negro con afán:

Dios mío, quién fuera blanco,

aunque fuera catalán».

Cuando surgieron dificultades con la trata de esclavos negros, aquellos burgueses que levantaron grandes mansiones en Barcelona los sustituyeron por chinos, llamados culíes. Se aprovechaban de la miseria en la China imperial, cuando las potencias occidentales querían repartirse el país a dentelladas y Gran Bretaña era un traficante de drogas e imponía las guerras del opio. La Real Junta de Fomento, creada en Cuba en 1832, organizó la operación para trasladar chinos pobres a las Antillas, con contratos o en ocasiones a la fuerza. Desde mediados del siglo XIX, y en apenas veinticinco años, llevaron a Cuba a más de 150.000 chinos, a los que también esclavizaron: a cambio del pasaje del barco debían trabajar prácticamente gratis durante años, con interminables jornadas, por unas monedas. Incluso entre las asociaciones secretas de ñáñigos se integraron algunos chinos. Los ñáñigos eran esclavos negros llevados por los españoles desde África que habían formado en Cuba sociedades secretas para ayuda mutua. Los chinos llegaron para trabajar en las plantaciones de caña, ante los problemas de los traficantes para suministrar esclavos africanos a los propietarios españoles. Así, quienes llegaron eran chinos pobres, culíes, a quienes condenaban a trabajos inhumanos en las fincas cubanas y a quienes los capataces de los amos azotaban y castigaban como a los negros. El 3 de junio de 1847 llegó a La Habana una fragata española, la Oquendo, con 206 chinos de Cantón. Fueron los primeros. Los barcos españoles zarpaban de Cádiz (de la naviera de Ignacio Fernández de Castro), Sevilla, Santander, y llevaban mercaderías a las Filipinas; de vuelta, embarcaban trabajadores chinos en Macao, y bordeando África llegaban a Santa Elena en el océano Atlántico y después a Cuba. El naviero Fernández de Castro llegó a controlar la llamada «carrera de China» para el envío de decenas de miles de culíes desde las cochiqueras de Macao a La Habana y también al Perú, y acumuló una fortuna con ese tráfico miserable, donde a veces la cuarta parte de los chinos embarcados, hacinados, a quienes identificaban con números, morían durante la travesía a causa de las durísimas condiciones del viaje. En La Habana eran vendidos por trescientos pesos y trasladados a los ingenios, a plantaciones de caña de azúcar y para la recogida de guano. Tras los primeros cantoneses, llegaron otros, y con los años se convertirían en una de las poblaciones chinas más importantes de América: no en vano, el barrio chino habanero ocupa cuarenta manzanas, más de treinta hectáreas. Y en Regla, al otro lado de la bahía de La Habana, todavía se conserva el barracón donde encerraban a los culíes y a los esclavos africanos para ser después vendidos a los propietarios de ingenios y plantaciones, y para trabajar como criados de las casas burguesas. Como los africanos, los chinos crearon sociedades de apoyo mutuo. Después, desde 1868, miles de chinos se incorporaron a las fuerzas que luchaban por la independencia de Cuba, y adoptaron nombres españoles, destacando el teniente Pío Cabrera, el capitán José Tolón, el comandante Sebastián Siam y el teniente coronel José Bu Tak.

La larga mano de los Estados Unidos, con su dilatada historia esclavista, llegó en 1898, apoderándose de Cuba y Puerto Rico, pero los negros y chinos no vieron cambiar sus vidas: los gobiernos cubanos impuestos por Washington los trataron como los estadounidenses explotaban a los negros y chinos en el norte, y como antes los habían tratado los esclavistas españoles. Los Estados Unidos tenían experiencia: junto a la larga esclavitud de los negros, buena parte de los chinos llegaron para trabajar, en durísimas condiciones, en el tendido del ferrocarril transcontinental americano y, encima, fueron discriminados. Todavía en 2012, la Cámara de Representantes aprobó una resolución expresando disculpas por la infame Ley de Exclusión China de 1882, y por otras leyes y disposiciones que discriminaron a los chinos trasladados a Estados Unidos con el mismo sistema que a Cuba. La ley fue ampliada varias veces, endureciendo las condiciones, y estuvo en vigor durante sesenta años, privando a los chinos de derechos, sin otra justificación que su origen.

Tras 1898, en el periodo marcado por la enmienda Platt y el dominio estadounidense, destacaron otros revolucionarios chinos-cubanos, como José Wong, que fue asesinado en 1930 por los sicarios de la dictadura de Machado. Su nombre fue adoptado por la brigada José Wong de la milicia cubana en los primeros años con Fidel Castro, y otros muchos lucharon con los guerrilleros de Sierra Maestra. La espantosa miseria de los trabajadores negros y de los chinos en los años del machadato y de Batista terminaron con el triunfo de la revolución. Tras 1959, tres chinos-cubanos llegarían a ser generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío Wong.

La larga y agotadora historia de los negros y culíes llegó también a la literatura y a la cultura popular. En 1933, Alejo Carpentier publicó en Madrid su novela Écue-Yamba-Ó (¡en una editorial fundada por Negrín, Álvarez del Vayo y Araquistain!). La había escrito seis años antes en la cárcel de La Habana, condenado por sus ideas comunistas. En ella describe la vida miserable de los trabajadores en los ingenios azucareros, y en el capítulo 32 el negro Menegildo Cué, el personaje principal, preso en La Habana durante la presidencia de Alfredo Zayas, asiste a una imaginaria corrida en el patio de la prisión, entre el negro Matanzas y el chino Hoang-Wo, aunque los primeros días en la cárcel, Menegildo “prefería permanecer en un rincón del patio, oyendo la charla de los cinco ñáñigos ─miembros del Sexteto Boloña—, condenados por <bronca tumultuaria>”.

Las vueltas de la vida. Alejo Carpentier juntando a Menegildo con el negro Matanzas y el chino Hoang-Wo, también presos, y recordando al Sexteto Boloña, el grupo de músicos cubanos, ñáñigos, según el escritor. Uno de los miembros del Sexteto era José Manuel Incharte, el chino, y el cantante, Abelardo Barroso, un negro, como los otros. Alfredo Boloña, que daba nombre al grupo, era un enano jorobado de apenas un metro de altura, músico excepcional, ñáñigo como el resto de sus compañeros, negros o mulatos. En su triste «Aurora en Pekín», que seguramente aludía a un amor perdido en algún garito habanero llamado como la ciudad china, el Sexteto evocaba las vidas de tantos negros y chinos:

«Cuando me enteré

que Aurora estaba en Pekín

juré por Dios cuando te perdí

rallarme los ojos

borracho el semblante

que tomaba el tranvía».

También Compay Segundo cantaba un son, el primero que compuso, hacia 1922:

“China tú eres la causa,

la única causa de mi dolor.

China, tú me has robado mi corazón”.

Muchas mansiones patricias del Eixample barcelonés, el esplendor de las volutas y ornamentos modernistas, el recreo de burgueses satisfechos, deben su existencia a la esclavitud. El repugnante comercio de negros y culíes que enriqueció a los esclavistas españoles (La infamia, en la exposición de las Drassanes) ensucia todavía muchos edificios y calles de Barcelona.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.