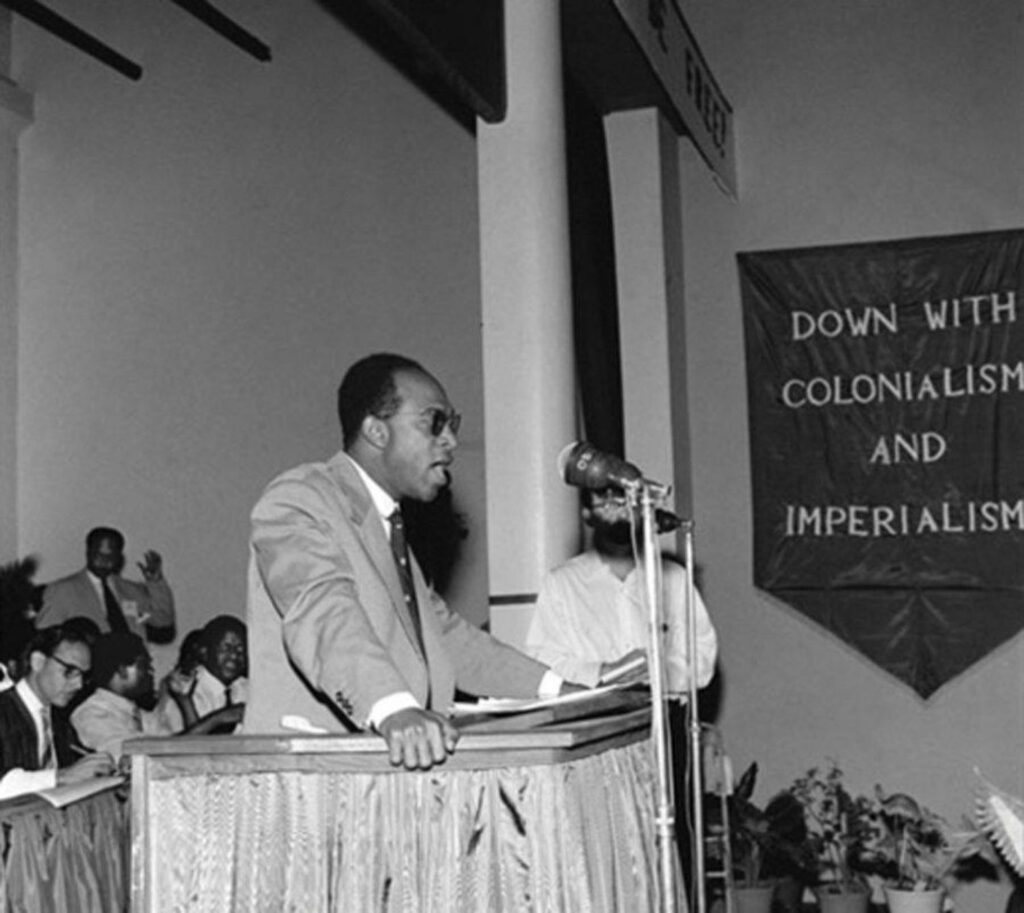

Texto del discurso de Frantz Fanon en el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros celebrado en París, septiembre de 1956. Publicado en el número especial de Présence Africaine, junio-noviembre de 1956. Luego en Pour la révolution africaine, Écrits politiques, La Découverte, 2006. Revisión de Josep Torrell.

La cuestión del valor normativo unilateral de ciertas culturas merece atención. Una de las paradojas con las que nos encontramos rápidamente es el choque que se produce como consecuencia de ciertas definiciones egocéntricas y sociocéntricas.

En primer lugar, se afirma la existencia de grupos humanos sin cultura, para seguir con la existencia de culturas jerarquizadas y concluir con la noción de relatividad cultural.

De la negación global al reconocimiento singular y específico. Es precisamente esta historia fragmentada y sangrienta la que debemos esbozar en el plano de la antropología cultural.

Existen, podríamos decir, ciertas constelaciones de instituciones, vividas por personas concretas, en zonas geográficas concretas, que en un momento dado han sufrido el asalto directo y brutal de diferentes sistemas culturales. El nivel generalmente elevado de desarrollo técnico del grupo social así surgido le permite establecer una dominación organizada. El proceso de desculturación se convierte así en la cara negativa de un proceso más gigantesco de sometimiento económico e incluso biológico.

La doctrina de la jerarquía cultural, por tanto, no es más que una modalidad de la jerarquización sistematizada que se persigue sin descanso.

La teoría moderna de la falta de integración cortical de los pueblos coloniales es la cara anatómico-fisiológica de la moneda. La aparición del racismo no es fundamentalmente decisiva. El racismo no es un todo, sino el elemento más visible, más cotidiano y, a veces, más crudo de toda una estructura dada.

Estudiar la relación entre racismo y cultura es preguntarse cómo interactúan. Si la cultura es el conjunto de comportamientos motores y mentales nacidos del encuentro del hombre con la naturaleza y con sus semejantes, hay que decir que el racismo es efectivamente un elemento cultural. Hay, pues, culturas con racismo y culturas sin racismo.

Sin embargo, este elemento cultural concreto no está todavía enquistado. El racismo no ha podido aún esclerotizarse. Por ello tenía que renovarse, tenía que matizarse, tenía que cambiar de rostro. Tenía que sufrir el destino del conjunto cultural que lo informaba.

El racismo vulgar, primitivo y simplista pretendía encontrar en la biología la base material de su doctrina, ya que las Escrituras habían resultado insuficientes. Sería tedioso recordar los esfuerzos realizados en la época: la forma comparativa del cráneo, la cantidad y configuración de los surcos del cerebro, las características de las capas celulares de la piel, las dimensiones de las vértebras, el aspecto microscópico de la epidermis, etcétera.

El primitivismo intelectual y emocional apareció como una consecuencia banal, el simple reconocimiento de un hecho existente.

Este tipo de afirmaciones brutales y arrolladoras dieron paso a una argumentación más refinada. Aquí y allá, sin embargo, continúan saliendo algunos rebrotes. La «labilidad emocional del negro», «la integración subcortical del árabe», «la culpabilidad casi genérica del judío» son algunos de los planteamientos de escritores contemporáneos. La monografía de J. Carothers, por ejemplo, patrocinada por la OMS, utiliza «argumentos científicos» para describir la lobotomía fisiológica del negro africano.

En cualquier caso, estas posiciones secuenciales tienden a desaparecer. El racismo racional, individual, determinado genotípica y fenotípicamente se está transformando en racismo cultural. El objeto del racismo ya no es el ser humano individual, sino una determinada forma de existencia. En el extremo, es un mensaje, un estilo cultural. Los «valores occidentales» se asemejan al ya famoso llamamiento a la lucha de «la cruz contra la media luna».

Es cierto que la ecuación morfológica no ha desaparecido por completo, pero los acontecimientos de los últimos treinta años han sacudido las convicciones más encapsuladas, han puesto patas arriba el tablero de ajedrez y han reestructurado un gran número de relaciones.

El recuerdo del nazismo, la miseria común de diferentes pueblos, la esclavitud común de grandes grupos sociales, la aparición de las «colonias europeas», es decir, la institución de un régimen colonial en medio de Europa, la creciente concienciación de los trabajadores de los países colonizadores y racistas, la evolución de la tecnología… Todo ello ha cambiado profundamente el rostro del problema.

Debemos analizar las consecuencias culturales de este racismo.

El racismo, como hemos visto, es sólo un elemento de un todo mayor: la opresión sistemática de un pueblo. ¿Cómo se comporta un pueblo cuando oprime? Hay ciertas constantes.

Asistimos a la destrucción de valores culturales y modos de vida. La lengua, la vestimenta y las técnicas se están desvalorizando. ¿Cómo explicar esta constante? Los psicólogos, que tienden a explicarlo todo por los movimientos del alma, pretenden explicar este comportamiento a través del contacto entre individuos: se crítica en el otro un sombrero original, una forma de hablar, de caminar…

Tales intentos ignoran deliberadamente la naturaleza incomparable de la situación colonial. En realidad, a las naciones que emprenden una guerra colonial no les preocupa el enfrentamiento entre culturas. La guerra es un gigantesco asunto comercial y cualquier perspectiva debe vincularse a este hecho. La esclavización, en el sentido más riguroso, de la población indígena es la necesidad primaria.

Para ello, hay que hacer añicos los sistemas de referencia. La expropiación, el despojo, la razia y el asesinato objetivo van de la mano del saqueo de los sistemas culturales, o al menos condicionan este saqueo. Se destruye el panorama social, se desprecian los valores, se aplastan y se vacían.

Las líneas de fuerza derrumbadas ya no proporcionan orden. Tienen en frente un nuevo conjunto, impuesto, no propuesto sino afirmado, y apoyado en el poder de los cañones y los sables.

La introducción del dominio colonial no significó la muerte de la cultura indígena. Al contrario, la observación histórica demuestra que el objetivo era más lograr una agonía continuada que la desaparición total de la cultura preexistente. Esta cultura, antes viva y abierta al futuro, ahora está cerrada, congelada en su condición colonial, atrapada en la camisa de fuerza de la opresión. A la vez presente y momificada, se voltea en contra de sus propios miembros. Los define sin apelación. La momificación cultural conduce a la momificación del pensamiento individual. La apatía tan universalmente denunciada entre los pueblos coloniales no es más que la consecuencia lógica de esta operación. El reproche de inercia que se hace constantemente al «nativo» es el colmo de la mala fe. Como si fuera posible para un ser humano evolucionar de otro modo que en el marco de una cultura que lo reconoce y que él decide aceptar.

Como resultado, se crean organismos arcaicos e inertes, que operan bajo la supervisión del opresor y toman como modelo caricaturesco instituciones antaño fecundas…

Estas organizaciones expresan aparentemente respeto por la tradición, las especificidades culturales y la personalidad del pueblo esclavizado. Este pseudorrespeto se identifica en realidad con el desprecio más consecuente, el sadismo más elaborado. Una cultura se caracteriza por la apertura, por su líneas de fuerza espontáneas, generosas y fértiles. La instalación de «hombres de confianza» para realizar determinados gestos es una mistificación que no engaña a nadie. Por eso los djemaas cabilas [liderazgo tribal] nombrados por las autoridades francesas no fueron reconocidos por los autóctonos. Al lado de ellos existe otro djemaa elegido democráticamente. Y, naturalmente, este último dicta la conducta del primero la mayor parte del tiempo.

La preocupación constantemente afirmada de «respetar la cultura de las poblaciones indígenas» no significa, por tanto, tomar en consideración los valores portadores de la cultura, encarnados por las personas. Por el contrario, podemos ver en este enfoque un deseo de objetivar, encapsular, aprisionar y enquistar. Frases como «los conozco» y «así son» reflejan esta cosificación tan lograda. Esto nos permite conocer los gestos y los pensamientos que definen a estos hombres.

El exotismo es una de las formas de esta simplificación. A partir de ahí, no puede haber confrontación cultural alguna. Por un lado, una cultura reconocida por su dinamismo, su plenitud y su profundidad. Una cultura en movimiento, en perpetua renovación. Por otro, sólo encontramos características, curiosidades, cosas, nunca una estructura.

En una primera fase, la potencia ocupante establece su dominio y afirma masivamente su superioridad. El grupo social, esclavizado militar y económicamente, es deshumanizado utilizando un método multidimensional.

La explotación, la tortura, las redadas, el racismo, las liquidaciones colectivas y la opresión racional se sucedieron a diferentes niveles para convertir literalmente a los indígenas en objetos en manos de la nación ocupante.

Este hombre como objeto (sin medios para existir, sin razón de ser) está destrozado hasta lo más profundo de su ser. El deseo de vivir, de seguir adelante, se vuelve cada vez más indeciso, más fantasmal. Es en esta fase cuando aparece el famoso complejo de culpabilidad. Wright lo describe con todo detalle en sus primeras novelas[1].

Sin embargo, poco a poco, el desarrollo de las técnicas de producción, la industrialización (aunque limitada) de los países esclavizados y la creciente necesidad de colaboradores obligaron al ocupante a adoptar una nueva actitud. La complejidad de los medios de producción y la evolución de las relaciones económicas, que han dado lugar a la evolución de las ideologías, desequilibraron el sistema. El racismo vulgar en su forma biológica corresponde al período de explotación brutal de los brazos y piernas del hombre. El perfeccionamiento de los medios de producción conduce inevitablemente al camuflaje de las técnicas de explotación humana y, por tanto, de las formas de racismo.

Así pues, no es como resultado de un cambio de actitudes que el racismo pierde su virulencia. No hay ninguna revolución interna que explique la necesidad de que el racismo se matice, que evolucione. En todas partes la gente se está liberando, sacudiéndose el letargo al que la opresión y el racismo la habían condenado.

En pleno corazón de las «naciones civilizadoras», los trabajadores descubren por fin que la explotación del hombre, base de un sistema, adopta múltiples caras. A estas alturas, el racismo ya no se atreve a salir a la luz sin tapujos. Se desafía a sí mismo. Cada vez, en más circunstancias, el racista se esconde. El que pretendía «sentir», «adivinar», se encuentra en el punto de mira, vigilado, juzgado. El proyecto del racista se ve entonces acosado por una conciencia culpable. La salvación sólo puede venir de un compromiso apasionado del tipo de ciertas psicosis. Y no es uno de los menores méritos del profesor Baruk el haber aclarado la semiología de estos delirios pasionales[2].

El racismo nunca es un elemento añadido descubierto por casualidad durante la investigación de los datos culturales de un grupo. La constelación social, el conjunto cultural, se ve profundamente remodelado por la existencia del racismo.

Se suele decir que el racismo es el azote de la humanidad. Pero esto no basta. Debemos buscar incansablemente las repercusiones del racismo en todos los niveles de la sociabilidad. La importancia del problema racista en la literatura norteamericana contemporánea es significativa. El negro en el cine, el negro y el folklore, el judío y los cuentos infantiles, el judío en la taberna, son temas inagotables.

El racismo, por seguir con América, está en lo alto y vicia la cultura americana. Y esta gangrena dialéctica se ve exacerbada por la conciencia y la voluntad de lucha de millones de negros y judíos víctimas de este racismo.

Esta fase pasional, irracional e injustificada presenta un cuadro aterrador al examinarla. La mayor movilidad de los grupos, la liberación en ciertas partes del mundo de hombres hasta entonces inferiores, hicieron que el equilibrio fuera cada vez más precario. De forma bastante inesperada, el grupo racista denunció la aparición del racismo entre los hombres oprimidos. El «primitivismo intelectual» del periodo de explotación dio paso al «fanatismo medieval, incluso prehistórico» del periodo de liberación.

Llegó un momento en que parecía que el racismo había desaparecido. Esta impresión eufórica e irreal no era más que la consecuencia de la evolución de las formas de explotación. Los psicólogos hablan de un prejuicio que se había vuelto inconsciente. La verdad es que el rigor del sistema hace superflua la afirmación cotidiana de la superioridad. La necesidad de apelar en diversos grados al apoyo y la colaboración del nativo modifica las relaciones en un sentido menos brutal, más matizado, más «cultivado». No es raro que en esta fase surja una ideología «democrática y humana». La empresa comercial de esclavización y destrucción cultural da paso gradualmente a la mistificación verbal.

Lo interesante de esta evolución es que el racismo se utiliza como tema de reflexión, y a veces incluso como técnica publicitaria.

Así se presenta el blues, el «lamento de los esclavos negros», ante la admiración de los opresores. Es un poco de opresión estilizada que retorna al explotador y al racista. Sin opresión ni racismo no habría blues. El fin del racismo sería la sentencia de muerte de la gran música negra…

Como diría el famoso Tonynbee[3], el blues es la respuesta de un esclavo al desafío de la opresión.

Aún hoy, para muchos hombres, incluso de color, la música de Armstrong sólo tiene verdadero sentido desde esta perspectiva.

El racismo hincha y desfigura el rostro de la cultura que lo practica. La literatura, las artes plásticas, las canciones juveniles, los proverbios, las costumbres y los modelos, tanto si pretenden enjuiciar el racismo como trivializarlo, lo reproducen. En otras palabras, un grupo social, un país, una civilización no puede ser inconscientemente racista.

Lo repetimos, el racismo no es un descubrimiento accidental. No es un elemento oculto, escondido. No requiere esfuerzos sobrehumanos para sacarlo a la luz.

El racismo es tan evidente porque forma parte de un conjunto caracterizado por la explotación descarada de un grupo de hombres por otro que ha alcanzado un estadio superior de desarrollo técnico. Por eso la opresión militar y económica suele preceder, permitir y legitimar el racismo.

Hay que abandonar el hábito de considerar el racismo como una disposición de la mente, como un defecto psicológico.

Pero ¿cómo se comportan los destinatarios de este racismo, el grupo social esclavizado, explotado y desustanciado? ¿Cuáles son sus mecanismos de defensa?

¿Qué actitudes estamos descubriendo aquí?

En una primera fase, el ocupante legitima su dominación con argumentos científicos, y la «raza inferior» se niega a sí misma como raza. Al no quedarle otra opción, el grupo social racializado intenta imitar al opresor y así desracializarse. La «raza inferior» se niega a sí misma como raza diferente. Comparte las convicciones, doctrinas y demás expectativas de la «raza superior».

Habiendo asistido a la liquidación de sus sistemas de referencia y al derrumbe de sus pautas culturales, lo único que le queda al nativo es convenir con el ocupante en que «Dios no está de su parte». El opresor, a través del carácter global y aterrador de su autoridad, llega a imponer al nativo nuevas formas de ver, en particular un juicio peyorativo de sus formas originales de existencia.

Este acontecimiento, comúnmente conocido como alienación, es naturalmente muy importante. En los textos oficiales se denomina asimilación.

Pero esta alienación nunca tiene éxito del todo. Como el opresor limita cuantitativa y cualitativamente la evolución, aparecen fenómenos imprevistos y heterogéneos.

El grupo inferior había admitido, con el poder implacable del razonamiento, que sus desgracias eran consecuencia directa de sus características raciales y culturales.

La culpa y la inferioridad son las consecuencias habituales de esta dialéctica[4]. Los oprimidos intentan entonces escapar proclamando su adhesión total e incondicional a los nuevos modelos culturales, por un lado, y condenando irreversiblemente su propio estilo cultural, por otro.

Sin embargo, la necesidad que tiene el opresor, en un momento dado, de ocultar las formas de explotación, no conduce a la desaparición de éstas. Las relaciones económicas más elaboradas, menos burdas, requieren un encubrimiento cotidiano, pero la alienación a este nivel sigue siendo espantosa.

Tras haber juzgado, condenado y abandonado sus formas culturales, su lengua, su alimentación, sus prácticas sexuales, su manera de sentarse, descansar, reír y divertirse, el oprimido, con la energía y la tenacidad de un náufrago, se apresura a abrazar la cultura impuesta.

Desarrollando sus conocimientos técnicos en contacto con máquinas cada vez más sofisticadas, entrando en el circuito dinámico de la producción industrial, conociendo a hombres de regiones lejanas en el contexto de la concentración del capital y, por tanto, de los lugares de trabajo, descubriendo la cadena de montaje, el equipo, el «tiempo» de producción, es decir, el rendimiento por hora, el oprimido encuentra escandaloso que se le siga aplicando el racismo y el desprecio.

Aquí es donde el racismo se convierte en una cuestión de personas. «Hay unos cuantos racistas incorregibles, pero hay que admitir que en conjunto la gente no es así… ».

Con el tiempo, todo esto desaparecerá.

Este país es el menos racista…

La ONU cuenta con una comisión encargada de la lucha contra el racismo.

Películas sobre racismo, poemas sobre racismo, mensajes sobre racismo…

Espectaculares e inútiles condenas del racismo. La realidad es que un país colonial es un país racista. Si en Inglaterra, Bélgica o Francia, a pesar de los principios democráticos afirmados por estas respectivas naciones, sigue habiendo racistas, son estos racistas los que, en contra del país en su conjunto, tienen razón.

No es posible esclavizar a los hombres sin hacerlos lógicamente inferiores hasta la médula. Y el racismo no es más que la explicación emocional, afectiva y a veces intelectual de esta inferioridad.

El racista en una cultura con racismo es, por tanto, normal. Las relaciones económicas y la ideología se compaginan perfectamente. Es cierto que la idea que tenemos del hombre nunca depende totalmente de las relaciones económicas, es decir, no lo olvidemos, las relaciones existentes histórica y geográficamente entre los hombres y los grupos. Cada vez son más los miembros de las sociedades racistas que toman partido crítico. Ponen su vida al servicio de un mundo en el que el racismo será imposible. Pero este repliegue, esta abstracción, este compromiso solemne no están al alcance de todos. No basta con exigir que un hombre esté en contra de los «prejuicios de su grupo».

Y, repitámoslo, todo grupo colonialista es racista.

«Aculturado» y desculturizado, el oprimido siguen confrontándose con el racismo. Sus secuelas le parecen ilógicas, inexplicable cuanto le ha ocurrido, sin causa, oscuro. Sus conocimientos, su apropiación de técnicas precisas y complejas, incluso su superioridad intelectual en relación con un gran número de racistas, le llevan a calificar el mundo racista como pasional. Se da cuenta de que la atmósfera racista impregna todos los aspectos de la vida social. El sentimiento de injusticia abrumadora se vuelve muy fuerte. Es así como el racismo-consecuencia deja su lugar al racismo-causa y se emprenden campañas de desintoxicación, con apelaciones al sentido de humanidad, al amor, al respeto por los valores supremos…

De hecho, el racismo obedece a una lógica impecable. Un país que vive y se nutre de la explotación de otros pueblos hace que esos pueblos sean inferiores. El racismo aplicado a esos pueblos es normal.

Así que el racismo no es una constante en la mente humana.

Es, como hemos visto, una disposición inscrita en un sistema social determinado. Y el racismo judío no es diferente del racismo negro. Una sociedad es racista o no lo es. No hay grados diversos de racismo. No basta con decir que un país es racista pero que en él no se producen linchamientos o no hay campos de exterminio. Porque todo esto y más está siempre presente en el horizonte. Estas virtualidades, estas latencias circulan dinámicamente, atrapadas en la vida de las relaciones psicoafectivas y económicas…

Al descubrir la inutilidad de su alienación, la profundidad del despojo del que ha sido objeto, el inferiorizado, tras esta fase de desculturización, de extranjerización, recupera sus posiciones originales.

Esta cultura, abandonada, dejada atrás, rechazada y despreciada, es entonces abrazada apasionadamente por los desvalidos. Hay una escalada muy clara, psicológicamente semejante al deseo de ser perdonado.

Pero detrás de este análisis simplificador se esconde en el inferiorizado la intuición de una verdad espontánea. Este itinerario psicológico desemboca finalmente en la Historia y en la Verdad.

Frente a un estilo cultural previamente desvalorizado, el desvalido instituye una cultura de la cultura. Tal caricatura de la existencia cultural significaría, si fuera cierta, que la cultura sólo puede vivirse, y no fragmentarse. No es posible cortarla en fragmentos.

En cualquier caso, los oprimidos se emocionan con cada redescubrimiento. El asombro es permanente. Los nativos, que antes emigraban de su propia cultura, ahora la exploran con pasión. Es un matrimonio continuo. El antes inferior ahora está en estado de gracia.

Pero la dominación no se produce impunemente. La cultura del pueblo esclavizado está esclerotizada y moribunda. No hay vida en ella. Más exactamente, la única vida que existe está oculta. La población que normalmente asume aquí y allá algunos fragmentos de vida, que mantiene una dinámica significativa en las instituciones, es una población anónima. En el régimen colonial, son los tradicionalistas.

El antiguo emigrado, por la súbita ambigüedad de su comportamiento, introduce el escándalo. Opone al anonimato del tradicionalista un exhibicionismo vehemente y agresivo.

El estado de gracia y la agresividad son dos constantes que volvemos a encontrar en esta fase. La agresividad es el mecanismo pasional para escapar de los efectos ineludibles de la paradoja.

Como el antiguo emigrado posee ya técnicas precisas y su nivel de acción se sitúa en el marco de relaciones ya complejas, ese reencuentro adquiere un aspecto irracional. Existe un abismo, una brecha entre el desarrollo intelectual, la apropiación técnica, los modos de pensamiento y lógica altamente diferenciados, y una base emocional «simple y pura», etc.

Reencontrando la tradición, viviéndola como mecanismo de defensa, como símbolo de pureza, como salvación, la persona desculturizada deja la impresión de que la mediación se está vengando, haciéndose más sustantiva. Este retorno a posiciones arcaicas ajenas al desarrollo técnico resulta paradójico. Las instituciones así valoradas ya no corresponden a los elaborados métodos de acción ya adquiridos.

Se revaloriza, pues, la cultura encapsulada, vegetativa, por culpa de la dominación extranjera. Pero en vez de replantearse, de reavivarse, de dinamiza desde dentro, es proclamada. Y esta revalorización inmediata, desestructurada, verbal, encubre ciertas actitudes paradójicas.

Es en este punto donde aparece la mención al carácter incorregible de los inferiorizados. Los médicos árabes duermen en el suelo, escupen en cualquier sitio, etc. Los intelectuales negros consultan al brujo antes de tomar una decisión… Y los intelectuales «colaboradores» intentan justificar esta nueva actitud afirmando que las costumbres, tradiciones y creencias que antes se negaban y pasaban en silencio ahora son valorizadas y afirmadas violentamente.

La tradición ya no es ironizada por el grupo. El grupo ya no se rehúye. Hay un sentido renovado del pasado y del culto a los antepasados…

El pasado, ahora una constelación de valores, se identifica con la Verdad.

Este redescubrimiento, esta valorización absoluta de una naturaleza casi irreal, objetivamente indefendible, tiene una importancia subjetiva incomparable. Al final de este matrimonio apasionado, el nativo habrá decidido, con «pleno conocimiento de causa», luchar contra todas las formas de explotación y alienación. Por el contrario, las fuerzas de ocupación, durante esta etapa, van a multiplicar su llamamiento a la asimilación y a la integración, a la supuesta comunidad.

El encuentro cuerpo a cuerpo entre el nativo y su cultura es demasiado solemne, demasiado abrupto, como para permitir cualquier falla. Ningún neologismo puede ocultar la nueva evidencia: sumergirse en la inmensidad del pasado es condición y fuente de libertad.

El fin lógico de esta voluntad de lucha es la liberación total del territorio nacional. Para lograr esta liberación, el desvalido pone en juego todos sus recursos, todas sus adquisiciones, antiguas y nuevas, las suyas propias y las del ocupante.

Desde el principio, la lucha es total y absoluta. Pero a pesar de ello, el racismo apenas aparece aquí.

Cuando trataba de imponer su dominación, el opresor utilizaba argumentos científicos para justificar la esclavitud. Aquí no hay nada parecido.

Un pueblo que emprende una lucha de liberación rara vez legitima el racismo. Incluso en periodos agudos de lucha insurreccional armada, nunca se recurre masivamente a justificaciones biológicas.

La lucha de los desvalidos es a un nivel mucho más humano. Las perspectivas son radicalmente nuevas. Es la oposición ya clásica de las luchas por la conquista y la liberación.

En el transcurso de la lucha, la nación dominante intenta renovar sus argumentos racistas, pero la elaboración del racismo resulta cada vez más ineficaz. Se habla de fanatismo, de actitudes primitivas frente a la muerte, pero una vez más, el mecanismo, ya colapsado, no responde. Los viejos inamovibles, los cobardes constitucionales, los temerosos, los perpetuamente inferiores, se mantienen firmes y emergen erizados.

El ocupante ya no entiende.

El fin del racismo comienza con una repentina incomprensión.

La cultura espasmódica y rígida de la potencia ocupante puede por fin liberarse y abrirse a la cultura del pueblo convertido en verdadero hermano. Las dos culturas pueden confrontarse y enriquecerse mutuamente.

En conclusión, la universalidad reside en esta decisión de asumir el relativismo recíproco de las diferentes culturas una vez excluida irreversiblemente la condición colonial.

Notas

[1] Se trata de Richard Wright (1908-1960), cuya obra más conocida es Hijo nativo, publicada en 1940 (Círculo de Lectores, Barcelona, 2001) [Nota del traductor].

[2] Se refiere al psiquiatra francés de origen judío Henry Baruk (1897-1999) [Nota del traductor].

[3] Se refiere al famoso historiador Arnold J. Toynbee (1888-1975) [Nota del traductor].

[4] En esta fase aparece a veces un fenómeno poco estudiado. Intelectuales e investigadores del grupo dominante estudian «científicamente» la sociedad dominada, su estética y su universo ético. En las universidades, a los pocos intelectuales colonizados se les muestra su propio sistema cultural. Ocurre incluso que los estudiosos de los países colonizadores se entusiasman con un rasgo concreto. Aparecen conceptos como pureza, ingenuidad e inocencia. Frente a esto, debe redoblarse la vigilancia del intelectual autóctono.

Fuente: https://mientrastanto.org/247/documentos/racismo-y-cultura/