La llamada crisis de las 4C –crisis climática, COVID, coste de los alimentos y conflictos– se ceba con las casi 400.000 personas que han tenido que huir de sus hogares por el conflicto de Mali.

Vista desde aquí Bamako parece una postal idílica en la que perderse y olvidar así el infierno en el que hunden los pies quienes viven a este lado de la capital de Mali. Durante los tres meses que dura la estación de lluvias, las precipitaciones anegan a diario este lodazal de barro y de excrementos de ganado que apenas cubren las toneladas de basura sobre las que sobreviven más de 650 familias, 3.500 personas. Cuando en 2015 la guerra de Mali comenzó a extenderse del norte al centro de Mali, cientos de sus habitantes comenzaron un penoso éxodo hasta este barrio de las afueras de la capital. Aquí, a apenas un par de kilómetros del aeropuerto internacional, residían ya algunas familias de la etnia peul, dedicadas tradicionalmente al pastoreo y a la venta del ganado.

“Llegaron hasta aquí, hasta Faladie Garbal, huyendo de los ataques de los grupos yihadistas, pero también de otros grupos étnicos, de las milicias de autodefensa y del Ejército. Además, como la mayoría de los yihadistas en Mali son, como ellos, de etnia peul, las otras comunidades y el Estado les acusan de ser terroristas. La última familia llegó hace dos días porque la guerra no cesa”, cuenta Moctar Cisse, quien hasta 2019, explica, se dedicaba a trabajar como guía turístico en Mopti, una ciudad conocida como la Venecia de Mali. Este país era uno de los principales destinos para los viajeros internacionales al continente africano. Durante la primera década de los años 2000, llegó a recibir a más de 200.000 extranjeros anuales. En 2011, con la guerra de Libia, todo se desmoronó.

Ese año, tras la intervención internacional que acabaría con el régimen de Gadafi, cientos de tuaregs que habían combatido del lado del régimen libio retornaron al norte de Mali para iniciar una nueva rebelión –la cuarta en el último siglo– por la independencia de la región de Azawad. En marzo de 2012, un golpe de Estado deponía al presidente, a quienes los militares acusaban de no haber sabido gestionar la situación. Grupos yihadistas se unían al conflicto en el norte del país y el Gobierno pedía la intervención de Francia para combatirlos.

A las tropas enviadas por el Elíseo, aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se unían las de la Unión Africana y las de la Unión Europea. Una década después, las organizaciones se han vinculado con Al Qaeda y con el Estado Islámico, operan en el norte y centro del país, y la francesa Operación Barkhane se ha visto forzada a abandonar Mali tras otros dos alzamientos contra los sucesivos ejecutivos. Prácticamente a la vez de su retirada, a finales de julio, miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), aliado con Al Qaeda, atentaban con coches bomba contra la base militar más importante del país, residencia del presidente y situada a 15 kilómetros de la capital. Días después, Abou Yahya, uno de sus miembros más importantes, anunciaba la perpetración de ataques a la capital. Pero en este campo de desplazados ya no atienden a la última hora de la guerra. Llevan sobreviviendo a sus consecuencias una década.

El ocultamiento estatal de los desplazados

Una bandera rusa ondea, junto a una maliense, en medio de este arrabal en el que ganado y personas comparten miseria y flaqueza. Paradójicamente, el trapo blanco, rojo y azul podría interpretarse como el mayor signo de esperanza que se vislumbra en kilómetros a la redonda. Responde al ansia por creer que la llegada de un nuevo actor al conflicto puede acabar con él y, sobre todo, con su desdicha.

“Un camión cargado de explosivos entró en nuestra comunidad y acabó con la vida de ocho familiares. Los terroristas venían de Burkina Faso”, explica Djeneba Diallo, sentada sobre un cubo bajo los plásticos en los que vive con sus seis hijos y su marido. “Si no fuese por los niños, nos habríamos quedado allí porque con nuestra huida lo perdimos todo, aquí no tenemos nada. Pero teníamos mucho miedo por lo que nos pudiera pasar”, continúa explicando, con los pies hundidos en el mismo barro sobre el que, cada noche, desde hace cuatro años, extiende una lona para dormir junto a sus seis hijos y el padre de estos. Alrededor, montañas de basura, entre las que malviven, gracias a las que sobreviven.

Mujeres y niños separan los desechos para vender el papel, el plástico, el metal. No falla. En los países pobres de los cinco continentes los vertederos son dinámicas urbes que acogen a sus habitantes más miserables. Allí han de competir con las moscas, los buitres, las vacas, las gallinas por un resto de comida, por un pedazo de papel, de plástico, de tela que deglutir, revender, reciclar. Son submundos con su propia normativa internacional: aquí nada se tira, ni siquiera habría adónde. Y, además, todo tiene un valor y una utilidad. Las definirán la necesidad. Como esa televisión de plasma, que cumple ahora la más noble de las funciones que este electrodoméstico pudo tener jamás: ser parte de una más de las capas con las que estas personas que lo perdieron todo huyendo de la guerra construyen su chamizo. Aquí, la clase social la determina la calidad de las lonas con las que cubren sus estructuras de palos y arcilla.

“Llegaban y mataban. No sabemos quiénes eran, pero toman los pueblos, acaban con sus habitantes, se quedan con sus tierras, con su ganado, con sus pertenencias. Nosotros lo perdimos todo”, explica Fatoumata Barry, una joven de 18 años que vive, junto a su hijo, sus padres, sus hermanos y hermanas en una chabola de apenas tres metros cuadrados. Desde hace cinco años. Sin perspectiva de poder independizarse jamás. “Tienen miedo de señalar a quienes les atacaron por posibles represalias. Y porque su intención es volver a sus hogares algún día. Y de cumplir su deseo, tendrán que volver a convivir con sus agresores”, explica Moctar Cissé mientras avanza por un laberinto de tiendas. Junto a ellas, mujeres desgranan cereal, trenzan el cabello de sus hijos, hierven arroz en un cazo.

“Las instituciones malienses no reconocen la existencia de campos de desplazados en Bamako, por eso les llaman ‘ciudades’ y el nombre del barrio en el que están instalados. No quieren que sea tan visible en la capital la dimensión de la guerra, por eso les obliga a permanecer a las afueras y por eso no nos deja a las ONG internacionales actuar allí, pese a que somos conscientes de la gravedad de la situación”, explica el responsable de una de esas grandes entidades dedicadas a combatir la malnutrición, la falta de agua potable y las condiciones insalubres en el interior del país. El hombre lo hace en un encuentro informal y bajo el anonimato para evitar perjudicar el trabajo de la organización para la que trabaja. El Gobierno de transición, resultante de un tercer golpe de Estado en diez años, ha expulsado del país a los equipos de la televisión pública France 24 y Radio France International, así como al portavoz de la misión de las Naciones Unidas MINUSMA. Cualquier crítica a su política puede ser interpretada como injerencia.

Así que el poco auxilio recibido por las miles de familias que viven en los doce campos de personas desplazadas que hay en el entorno de Bamako procede, en gran medida, de la propia sociedad civil maliense. Y del impulso de pequeñas asociaciones como La sonrisa de Mamadou, creada por Gilberto Morales, un policía español que trabajó entre 2018 y 2020 en la Embajada española. “Allí había tanta miseria y yo estaba ganando tanto dinero que tenía que contribuir de alguna manera a aquella sociedad tan pobre. Un día, fui al campo de Faladie Garbale y me quedé helado viendo a tanta gente viviendo en la inmundicia. Me pedían agua. No otra cosa, agua. Y empecé a ir con un botiquín para hacer curas básicas y al final alquilé un terreno a las mafias para construir una consulta médica y un aula”, afirma por teléfono desde la frontera de Polonia con Ucrania, donde está destinado ahora.

Con las donaciones de conocidos, el funcionario construyó en este infierno en la tierra, en este territorio de no-derecho, la caseta de madera en la que un médico en prácticas pasa consulta tres veces a la semana y el chamizo en el que un centenar de niños comen una ración de comida y reciben clase por parte de un profesor. Ambos salarios los paga la asociación.

El médico es un veinteañero tímido cuyas prácticas consisten en calmar los dolores de sus pacientes con los medicamentos básicos que tiene en un armario bajo llave: paracetamol, ibuprofeno y algunos antibióticos. “La mayoría de las dolencias referidas son infecciones gastrointestinales por las condiciones en las que viven. Por eso es tan importante frenarlas en los menores cuanto antes para evitar deshidratación y malnutrición”, explica tras pasar consulta a varias madres acongojadas por la debilidad y apatía de sus bebés. “Es imposible mantener una mínima higiene en este contexto. Les tenemos que explicar que hacen todo lo que pueden porque se sienten culpables”, añade el joven. Frente a su habitáculo, una niña de cinco años con la cabeza cubierta por un velo juega con otros críos en un futbolín decrépito. Ríen mientras se esfuerzan por ganar. Pero la alegría no aplaca el hedor de la putrefacción.

La pobreza total

Los periodistas sabemos que la miseria es escurridiza y embustera: su fotogenia la vuelve tolerable ante quienes no sufren su despojo de la dignidad. Los rostros de las criaturas, siempre adorables, pueden hacernos olvidar por unos segundos sus genitales desnudos, apenas cubiertos por camisetas raídas; sus pies descalzos, siempre a punto de ser ensartados por los cristales, clavos y agujas que escupe el vertedero apenas oculto; sus torsos cubiertos de picaduras infectadas, sus cabelleras aclaradas por la falta de pigmento por la malnutrición; el desquicio del zumbido y los picotazos continuos de las moscas.

Mali es uno de los quince países más pobres del mundo, una trampa semántica que induce al alivio, a la falacia de que creer que hay decenas de millones de personas que viven mejor. No en lugares como Faladie Garbale, no la inmensa mayoría de su población: la miseria entre los casi 400.000 desplazados por la guerra en Mali -un 30% más que el año anterior– es tan absoluta como la de los más pobres del resto de las naciones más pobres del planeta. Solo que en Mali, un país de 20 millones de habitantes, hay una minoría más rica que la de los países vecinos que sube la media. Pero su bienestar no amortigua en nada la desprotección del 1,2 millones de menores de 5 años que sufren malnutrición debido a la falta de alimentos suficientes para un correcto desarrollo y de enfermedades como la malaria, el paludismo y las diarreas.

Las diarreas matan más que ninguna otra enfermedad en los países más pobres del mundo y su origen es, sencillamente, la falta de condiciones mínimas dignas para un ser humano. Como en las que ese niño juega a lavar los platos. Juega, pero los lava de verdad, en uno de los regueros que canalizan las aguas negras de los humanos y del ganado junto a las de la lluvia. Trescientos mil niños y niñas requieren, según UNICEF, tratamiento de manera urgente para sobrevivir a la malnutrición severa en Mali. La peor cifra en la última década.

“Muchos de los niños que no trabajan recogiendo basura terminan mendigando. Incluso hay familias que tienen que dejarlos al cuidado de entidades religiosas de beneficiencia que los ponen a pedir con latas en las carreteras. También ha crecido mucho el matrimonio infantil. Lo habitual en las comunidades era que se casaran entre los 14 y los 15 años. Pero por el desplazamiento se hace más difícil mantener esas bocas, por lo que los casan antes”, explica Amadou Dicko, desplazado y fundador de la asociación Acción por la Justicia Social y la Solidaridad con las víctimas de la crisis (AJSVIC).

La mutilación genital femenina es una práctica arraigada de manera generalizada entre la población maliense por lo que nadie se atreve a abordar las consecuencias mortales que puede tener su práctica en estas chabolas. Amadou Dicko sí que reconoce que, aunque no es un tema que se aborde públicamente, ls actores armados utilizan la violación como arma de guerra contra las mujeres y niñas.

La guerra es un acelerador de la ola reaccionaria que recorre el mundo y que en Mali se materializa en un recorte de derechos y libertades lanzado por el Gobierno de transición, que, entre otras medidas, este verano ha anunciado la prohibición del narguile en los restaurantes y bares y la persecución de la homosexualidad.

Desplazados, el despojo de todo

En el norte de la capital, a una hora en coche de Faladie Garbal, otras 350 familias esperan poder salir algún día de ese descampado en el que hay poco más que ellas mismas intentando seguir vivas. Una madre sentada en un plástico en el suelo acuna a una niña enferma que no para de llorar. A sus pies, otra de tres años duerme acostumbrada al quejío de su hermana mientras unas moscas escarban en sus párpados y en sus labios. Cuando despierta, sus ojos aparecen inflamados por una infección. Los insectos siguen posándose, ahora en su córnea, sin que la criatura se esfuerce por apartárselas. La escena violenta porque esa miseria tan absoluta sigue existiendo por la voluntad política de que así sea y no hay genocidio más continuo y silencioso que el que sufren los desplazados y refugiados, despojados de todo y condenados a la espera y la dependencia.

“Están siempre enfermos, es por tener que vivir así. No podemos comprar comida, cada vez es más cara. Y los hombres apenas si consiguen algo de dinero”, dice la madre, Dikourou Koulbally, de 38 años, aunque los años, en determinados contextos, digan aún menos de lo habitual. Otro niño le revolotea acariciándole la cabeza. Junto a ellos, en el suelo de tierra, una cuchilla de afeitar pisada mil veces por pies descalzos infantiles.

A un centenar de metros, Diko Sidibe, de 55 años, acuna a su nieto Abdrani. Lleva haciéndolo día y noche desde hace dos meses, cuando su alumbramiento desembocó en la muerte de su hija. “Desde que huimos hace tres años, estaba siempre enferma. Murió a los tres días del parto. Desde entonces cuido a mi nieto, pero apenas consigo que coma y duerma”, explica mientras intenta meterle un biberón en la boca y le balancea suavemente, convertida toda ella en una cuna. Cuando retira la tela con la que lo protege, descubrimos que su cuerpo famélico es casi del mismo tamaño que su cráneo. “Puede morir en cualquier momento, como el medio centenar de niños que han muerto en los últimos dos años. Ese niño perdió a su madre. Pasó días buscando un medicamento para la tos. Después perdió a su padre. Se murió sin más”, apunta Ousman Dicko, desplazado y coordinador del campo.

Sus palabras nadan sobre el rezo que propaga por el campo una radio solar. Una mujer limpia unos sacos vacíos de arroz sobre los que duermen ella y su prole cada noche. Intentar mantener la higiene para salvar vidas es una dedicación que exige buena parte del tiempo de las mujeres de los campos de desplazados. Un propósito frustrante e infructuoso en esas condiciones.

Masacrar para desterrar

“Mataron a siete miembros de mi familia. A mí me alcanzaron en la pierna, pero conseguí huir”, cuenta Dikourou Koulbally, mientras muestra las tres cicatrices en el gemelo y en la rodilla. “Llegaron en medio de la noche disparando. Eran los dozo, los cazadores dogon. Se quedaron con nuestras tierras y allí siguen”, continúa Ousman Dicko, habitante de Ogossagou, una aldea de Bankass, en el centro del país. Tiene cinco hijos y no sabe qué hacer ya para sacarlos adelante.

“Precisamente yo dejé el periodismo el día que llegué a Ogossagou, la aldea de la que ellos huían. Había cadáveres quemados, cuerpos mutilados y decapitados. Me llamaban sin cesar de todos los medios internacionales mientras me rodeaba esa escena. Después de aquel día decidí dedicarme a otras formas de comunicación», explica quien acompaña a estos periodistas como traductor. La matanza de Ogossagou tuvo lugar en 2019. Miembros de la comunidad dogon llegaron de madrugada a la aldea, en moto y armados con rifles y granadas. Asesinaron en unas pocas horas a más de 150 personas en la masacre más grave cometida hasta entonces desde que comenzara la guerra en 2012. A las mujeres las despedazaron a machetazos y a muchas embarazadas les abrieron el vientre.

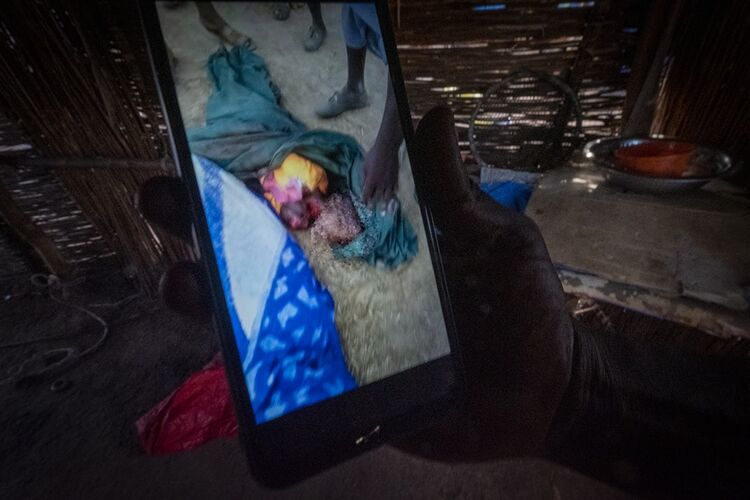

De eso huyen estas personas. Y cada chamizo alberga un conjunto de vidas sostenidas por pinzas.En la mayoría falta algún miembro de la familia. “Lo han matado como se mata a los animales”. Ahmed sostiene el teléfono más tiempo del necesario para identificar, perfectamente, la sección en el cuello, la masa negra, las manchas de sangre seca. El niño no aparenta más de diez años. “Mataron a muchos más, incluso a bebés. Por eso nos fuimos de Mopti”, concluye el hombre, con tono automático, desconectado de sus emociones.

Mopti es la región que junto Gao y Menaka sufren más ataques yihadistas. Pero no solo. Como explica el investigador Iván Navarro en el Informe Sahel. Una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera, de la Escola de Cultura de Pau, “los ciclos de violencia entre agricultores y pastores se han vuelto cada vez más intensos desde el año 2015, concentrándose en la región de Mopti, centro del país. A medida que han surgido milicias y grupos de autodefensa, los conflictos se han vuelto más prolongados y mortales”.

Porque en la guerra de Mali, que afecta también a las zonas fronterizas de Burkina Faso y Níger, cada vez son más los actores implicados: organizaciones de corte yihadista, la más mortíferas según expertos como el maliense Boris G. Karbré, director de la ONG Reconcilia Terra, pero también milicias de autodefensa de los distintos grupos étnicos, grupos criminales dedicados al tráfico de personas, de drogas y de armas, las misiones internacionales como las de la Unión Africana, la de la Unión Europea y la de la ONU, los mercenarios rusos de Wagner y, también, el Ejército.

Human Rights Watch ha denunciado una matanza de más de 300 civiles durante una operación conjunta del Ejército maliense y de los mercenarios de Warner en abril de 2022 en la población de Moura. También una investigación de Radio France International, basada en numerosos testimonios –según sostiene–, denuncia que los mercenarios rusos habrían violado y abusado de numerosas mujeres en la aldea de Nia-Ouro, en Mopti, además de realizar saqueos junto a los soldados locales y cazadores de la etnia dogon que les acompañaban durante un ataque a principios de septiembre.

Y azuzando todos estos conflictos de intereses de los distintos actores armados actúa la crisis climática, que ha agravado la lucha por los recursos entre las etnias dedicadas al pastoreo, a la agricultura, a la caza y a la pesca. “Además, el encarecimiento de más de un 20% del precio de los alimentos como consecuencia de la guerra de Ucrania”, explica Ibrahim Diaby, de la ONG Stop Sahel. La región del Sahel, que atraviesa el continente africano, es una de las regiones más afectadas por la llamada crisis de las 4C: aquella provocada por la suma de la crisis climática, de la pandemia de COVID, de los precios de la comida y de los conflictos como el de Ucrania. El 45% del cereal importado en África procede de Ucrania y de Rusia.

“Nuestro cambio de vida ha sido absoluto. Antes éramos independientes, ahora dependemos totalmente de quien quiera ayudarnos. No tenemos vitaminas, ni carne ni pescado. Hace mucho calor y la gente enferma continuamente: han muerto más de 150 adultos y 50 niños en los dos últimos años solo por las malas condiciones de vida”, dice Ousman Dicko, mientras algunos hombres vuelven al campo de desplazados de Kati tras horas buscando trabajo en la ciudad o cultivando en pequeños terrenos baldíos que los desplazados han convertido en huertos urbanos.

«Tienen que negociar con todos y acabar de una vez con la guerra. Los desplazados somos quienes más hemos sufrido y quienes peor lo seguimos pasando. Y somos nosotros los que entendemos que hay que hacer lo que sea para salir de esta situación», continúa Dicko. Y concluye: «No podemos seguir enterrando a niños y adultos de hambre por no tener tierra».

—-

Esta crónica forma parte de una cobertura en Mali realizada por Patricia Simón y Ricardo García Vilanova en el marco de un proyecto del Institut de Drets Humans de Catalunya, con la colaboración de la Escola de Cultura de Pau, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Fuente: https://www.lamarea.com/2022/09/13/el-basurero-de-la-guerra/