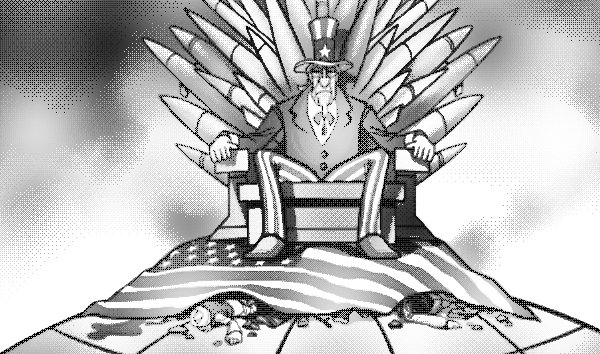

Conforme avanza el siglo XXI la decadencia de los Estados Unidos como centro hegemónico del sistema mundial es cada vez menos una hipótesis. El actual gobierno de Donald Trump que se presenta como el gran recuperador del poder estadounidense, es en realidad, a través de las medidas que proyecta realizar, un acelerador del declive. Sobre esta idea rigurosamente defendida por autores del enfoque del sistema mundial (S. Amin, G. Arrighi, A. Gunder Frank, I. Wallerstein, entre otros) trata el presente artículo. La recuperación del “punto de vista de la totalidad” presente en el enfoque del sistema mundial es indispensable para el desarrollo de análisis congruentes sobre los acontecimientos políticos del sistema mundo contemporáneo y las posibilidades de su transformación.

La hipótesis que aquí se defenderá es que el “American First” se plantea como una solución que resulta incongruente para solventar la crisis de la economía estadounidense, y que, dadas sus inconsistencias, concurre en provocar la aceleración del declive del poder norteamericano.

I. Capitalismo chino v. rentismo norteamericano

La crisis capitalista ha venido siendo atenuada con la intervención protagónica de China en el sistema mundial. China representa actualmente el sol naciente de un quinto ciclo sistémico de acumulación. Ello mientras Estados Unidos (y sus aliados europeos) se debaten en el “ensayo y error” de salidas que apenas redundan en prolongar la agonía del poder occidental. La exacerbada financiarización de la economía desde los años 1970, fue una de estos “ensayos” y sus efectos están a la vista (crisis de 2008 y la que actualmente se preludia dados los críticos estados en que se sumen las economías de Estados Unidos y la Unión Europea).

China desarrolló en cuatro décadas un disciplinado proceso de acumulación que hoy la coloca a la vanguardia del desarrollo capitalista. La desobediencia china a los mandatos neoliberales y no su aplicación, fue la que posibilitó que China sea hoy la primera potencia industrial del mundo. Mientras China e India realizaron masivos procesos de proletarización, la UE y Estados Unidos han estado empecinados en la expulsión del proletariado y el ejército industrial de reserva, constituidos en alta proporción por migrantes.

El empeño asiático en el desarrollo capitalista industrial contrasta con la obstinación europea y norteamericana en la expansión, tanto del rentismo territorial, como del capital ficticio. La intensificada “acumulación por despojo” (concepto acuñado por Harvey) desplegada por las corporaciones transnacionales a escala global en las décadas recientes, y reafirmada por el actual gobierno Trump al esbozar sus pretensiones territoriales en el océano Ártico, el Mar Caribe (Golfo de México y Canal de Panamá) y el espacio atmosférico, denota que el recurso a la re-apropiación territorial para la producción de espacialidades de acumulación continua vigente.

El énfasis en la acumulación por despojo reafirma una paradoja y es la de un capitalismo, el estadounidense, que renuncia a la producción de ganancias (devenidas de la plusvalía) para afincarse en la renta territorial fruto de la ampliación de las fronteras mercantiles[1]. En otros términos, mientras China avanza en sus procesos de modernización y competitividad, soportados en el despliegue de grandes iniciativas geoeconómicas como la Franja y la Ruta de la Seda, Estados Unidos tiende a sustraerse de la “libre competencia” para agazaparse en la obtención de rentas; territorial (energética), monetaria (señoreaje del dólar), securitaria (control y vigilancia global) y digital (tecnofeudalismo). La elevada composición técnica de capital de estos sectores anticipa sus limitados efectos en la dinamización del empleo y la producción de excedentes acumulables.

La apuesta por el incremento de la producción petrolera por parte de Estados Unidos conlleva a su vez a nuevas contradicciones geopolíticas. En especial, con países como Arabia Saudita, uno de los principales proveedores de petróleo hacia Estados Unidos y también uno de los más importantes clientes de la banca especulativa transnacional radicada en Londres y New York. La política de reducción de las importaciones petroleras a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no puede dejar de tener significativas consecuencias sobre el sistema financiero y sobre el señoreaje monetario ejercido por el dólar.

II. El rotundo fracaso de la guerra imperialista

El nuevo gobierno Trump, cuyo triunfo procede, entre otras razones, de la derrota de la apuesta del partido demócrata en la guerra en Ucrania, se ha presentado como el llamado a corregir el rumbo del Imperio. La reiteración de Trump, durante la asunción de su mandato, sobre el carácter “pacifista” que tendrá su gobierno reconoce veladamente que las estrategias planteadas contra Rusia han fracasado. Entre estas la de las múltiples sanciones. El resultado del apoyo a la guerra y las sanciones ha sido el de potenciar en Rusia en tres aspectos: en su capacidad productiva energética y agroindustrial, su poderío militar y su red de alianzas geopolíticas.

A pesar de haber desplegado una red mundial de bases militares, Estados Unidos se muestra cada vez más incapaz a la hora de imponer sus condiciones, llegando al punto que desarrapados ejércitos de resistencia, como los de Yemen, le planteen cotidianos desafíos militares. Las operaciones bélicas del movimiento Ansarolá en solidaridad con el pueblo palestino han conducido al constante bloqueo de la ruta comercial del Mar Rojo para el sionismo y sus aliados euro-norteamericanos. Este hecho no solamente pone en cuestión la mitología del poder norteamericano, sino que tiene importantes repercusiones en el encarecimiento del costo de los fletes marítimos al dilatar el flujo de las cadenas de suministro del comercio entre Asia y euro-Norteamérica.

El sobredimensionamiento militar estratégico experimentado por Estados Unidos en el transcurso del último medio siglo comienza a pasarle cuentas, es lo que demostró la retirada de sus ejércitos de Afganistán en el año 2020, pero también sus dudosas victorias en Irak y Libia, países en los cuales han acabado prevaleciendo los intereses de sus contendientes estratégicos; Irán, Rusia y Turquía. La contracción del militarismo occidental no es exclusivamente estadounidense, durante los últimos cinco años casi todos los estados del Sahel (Chad, Burkina Faso, Níger, Malí, Senegal) y Costa de Marfil han puesto en retirada a las fuerzas francesas de esta región africana.

Para Arrighi el declive de la hegemonía estadounidense inició con su derrota en Vietnam en 1975. Hoy el militarismo estadounidense enfrenta desafíos logísticos similares a los de hace cinco décadas siendo los principales; la ausencia de “carne de cañón” y de moral de combate. La mercenizarización de la guerra y actos como la inmolación de marines, (Aaron Bushnell) en protesta por el genocidio sionista[2] sobre el pueblo palestino y el aumento de los casos de suicidio en las filas del ejército sionista, así lo denotan.

Lo que demuestra la historia militar reciente es que la guerra no es una cuestión que se decida fundamentalmente contando con los mejores arsenales. La delegación y la tercerización vienen mostrando su inoperancia como métodos de gestión para lograr la victoria en la guerra. A pesar los millonarios recursos financieros y tecnológicos con los que han sido apalancadas las intervenciones imperiales, los modelos de gestión de la guerra implementados por parte de los Estados Unidos y sus aliados vienen demostrando su fracaso. La única instancia en la que la guerra imperialista sigue dejando grandes dividendos es la financiera mediante la suba especulativa de las acciones de las corporaciones militares.

III. Las contradicciones de la automatización y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo

La humillación de los ya de por sí humillados, trabajadores migrantes, repercutirá en inflamar el ego nacionalista norteamericano, pero de ninguna manera representará una solución sistémica que posibilite salidas de largo plazo a la crisis hegemónica. El problema no reside en que los trabajadores estadounidenses retomen los empleos arrebatados por los migrantes sino en que no existen tales empleos y habría que crearlos (o relocalizarlos). Sin duda puede haber creación de empleos poniendo a funcionar la máquina de impresión de dólares, pero ello no redundará más que en inflación y prontas quiebras, pues el emprendedurismo viene comprobando que solamente se mantiene a flote mediante apoyos y/o contratos estatales. Adicionalmente, la centralización y el control monopólico de las cadenas de mercado a escala global pende hoy como un factor límite para cualquier iniciativa de desarrollo capitalista en la escala nacional, así se trate de los Estados Unidos.

Lo más paradójico de los anuncios gubernamentales (atizados por “los visionarios” emprendedores que asesoran a Trump) es la idea de recuperar la economía estadounidense incrementando la composición técnica de capital (con innovaciones procedentes del complejo tecnológico comandado por magnates enriquecidos al amparo de los contratos estatales). Es decir, los empleos que se “rescaten” expulsando a “los malignos migrantes” serán perdidos a manos de los robots conducidos automáticamente mediante la “Inteligencia Artificial”.

La dialéctica que tiende a afirmarse en las políticas anti-migratorias es la del disciplinamiento de la fuerza de trabajo. ¿Hasta dónde puede conducir dicho disciplinamiento? El sistema esclavista que formó parte del sistema colonial inglés fue enormemente beneficioso en la construcción del capitalismo (por ejemplo, los fondos para la invención de la máquina de vapor procedieron de las plantaciones esclavistas del Caribe). En los estados sureños de los Estados Unidos en los que el Ku Kux Klan se empecinó en la matanza de la población negra después de la guerra de Secesión, tales imaginarios reaparecen en las razias cotidianas contra los migrantes. Sin embargo, las posibilidades de reinstalación de este tipo de prácticas a gran escala social son bastante limitadas porque chocan, como lo ha demostrado la más reciente invasión sionista a Gaza, con los límites axiológicos vigentes entre la mayor parte de Occidente.

La hegemonía estadounidense construida sobre la proyección al mundo de imaginarios como el “American way of live” y el “American dream” no tendría ninguna posibilidad de sostenerse reestableciendo formas de explotación de la fuerza de trabajo como la servidumbre y la esclavitud.

IV. ¿Una retirada fascista o pacifica?

El “American First” reclama la intensificación de la excepcionalidad estadounidense impuesta sobre el sistema mundial. La desconexión de los Estados Unidos de las instituciones por él mismo construidas durante la postguerra (sistema de Naciones Unidas) es un gesto más que significativo sobre el proceso de derrumbamiento y desmantelamiento del imaginario liberal que las regia.

La desconexión norteamericana redunda a la postre en el aislacionismo y la renuncia a la centralidad dentro del sistema. La política de aislamiento es consistente con el rechazo a participar en la construcción de un nuevo orden mundial fundado en la multilateralidad (acuerdo entre potencias históricas y emergentes).

Lo que se marca entonces es, de una parte, un profundo quiebre en el globalismo impulsado por Estados Unidos desde la posguerra, y de otra, la construcción de un nuevo orden mundial bipolar dividido entre Estados que se someten servilmente al arbitrario dominio euro-norteamericano, y Estados que, necesariamente encabezados por los BRICS, avanzan en la configuración de un orden mundial fundado en el consenso. Los avances de China en el campo tecnológico, industrial y financiero, y de Rusia e Irán en el energético y militar, se traducen en rezagos para la hegemonía estadounidense y representándole a la postre una atenta invitación a los Estados Unidos para que ceda pacíficamente su lugar de comando dentro del sistema mundial.

Notas:

[1] Moore, Jason W. (2013) El auge de la ecología-mundo capitalista, Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima, Revista Laberinto No.38/39, España.

[2] Feldman, Ariel, Gaza. Sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie, Revista Jacobin, octubre 16 de 2023.

José Honorio Martínez. Profesor Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia

Revista Izquierda No.120, febrero 14 de 2025.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.