La población uigur está en el centro de la atención mundial, pero su situación se percibe de forma muy diferente en Occidente y en otras regiones del mundo. El periodista y especialista en China, Ng Sauw Tjhoi (periodista retirado de la empresa de radiodifusión pública de Bélgica VRT), propone en esta entrevista una perspectiva alternativa sobre la historia, el contexto geopolítico y la realidad que se oculta tras los relatos sobre la población uigur, a menudo polarizados.

La población uigur constituye un grupo étnico que vive en la región de Xinjiang, al oeste de China. Ocupó las portadas a finales del años pasado debido a la caída de Bachar al-Assad. Entonces se supo que miles de uigures habían luchado activamente en Siria dentro de grupos terroristas islamistas y que todavía están presentes en estos grupos.

La caída de Siria suscitó revuelo en Bélgica, sobre todo porque el Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM, Órgano de Coordinación para el Análisis de la Amenaza), el organismo que se encarga de analizar la amenaza terrorista en Bélgica, calcula que aproximadamente 89 combatientes extranjeros belgas están actualmente en Siria e Iraq, lo cual no deja de suponer un peligro, puesto que en el pasado algunos combatientes que regresaban de Siria participaron en varios atentados terroristas de gran magnitud en Europa Occidental, incluida Bélgica.

Hemos hablado sobre la cuestión de la población uigur con Ng Sauw Tjhoi, que es especialista en este tema, ha escrito varios libros sobre China y ha estado tres veces en Xinjiang, la última en septiembre 2024. Además, en 2021 participó como experto en China en las audiencias parlamentarias sobre Xinjiang del Parlamento Federal.

Los combatientes en Siria

¿Qué papel desempeñaron los combatientes extranjeros uigures en Siria?

Los combatientes extranjeros uigures, más conocidos como Partido Islámico del Turquestán (TIP, por sus siglas en inglés) y antes Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés), son un grupo terrorista salafista activo en China desde la década de 1990 cuyo objetivo es establecer un Estado islámico en Xinjiang, la provincia más occidental de China. Esta ambición se inscribe en el más amplio objetivo de crear un “Gran Turquestán” que incluya no solo Xinjiang, sino también parte de Uzbekistán y de otros territorios de Asia Central.

El gobierno chino expulsó a los combatientes del TIP en 2014 por haber participado en varios atentados terroristas cometidos en el sur de Xinjiang. Entonces huyeron a Siria por las rutas de contrabando a través de Turquía, donde encontraron refugio temporalmente. En Turquía establecieron una estrecha relación con el grupo de extrema derecha Lobos Grises. Ankara los toleró al principio, antes de reubicarlos en Idlib, en el norte de Siria. Desde 2014-2015 los combatientes del TIP se han establecido en Zanbaqi, un pueblo de Idlib, donde han creado su propia sociedad e infraestructura militar como preludio al establecimiento de su soñado Estado islámico.

¿Siria fue, por tanto, una especie de campo de adiestramiento para ellos?

Exacto. Los combatientes del TIP no consideran Siria su destino final, sino como un campo de adiestramiento para adquirir experiencia cara a su lucha definitiva contra el Estado chino. Se aliaron con el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antes conocido como Jabhat al-Nosra (afiliado a al-Qaeda) y desempeñaron un papel fundamental en la caída de Bashar al-Assad.

Ahora sabemos que el uigur chino Abdulaziz Dawood Khudaberdi, alias “Zahid”, comandante del TIP en Siria, ha sido nombrado mayor general del ejército del HTS dirigido por Ahmed al-Sharaa. Otros dos combatientes uigures chinos, Mawlan Tarsoun Abdussamad y Abdulsalam Yasin Ahmad, obtuvieron el grado de coronel.

Unos periodistas de investigación de The Grayzone informaron el 11 de marzo de 2025 de que los combatientes extranjeros eran los principales responsables de la muerte de 1.300 personas en la masacre de civiles alauitas en Jableh, al-Mukhtareyah, al-Shir y al-Haffah (ciudades pequeñas de la región de Latakia). Fuentes locales consideran autores de estas atroces ejecuciones sumarias sobre todo a yihadistas uigures chinos, chechenos, uzbekos y, en menor medida, sirios. Estos sangrientos actos terroristas contradicen las afirmaciones que hizo en enero The Economist, según las cuales, “[…] se espera que el TIP participe en los programas de desarme”.

El TIP también es conocido por reclutar y utilizar a niños soldados. Varios estudios sobre terrorismo, incluidos los del Instituto Clingendael, demuestran que el TIP enrola específicamente a niños y los forma en sus estructuras militares y terroristas, de modo que los condiciona a la violencia desde jóvenes. El TIP utiliza a niños soldados incluso en Siria, un hecho al que, sorprendentemente, los medios de comunicación occidentales no han prestado atención.

¿Supone una amenaza grave?

El ETIM (ahora TIP) figuró hasta 2020 en la lista estadounidense de organizaciones terroristas. Sin embargo, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el ETIM ya no estaba activo, lo cual es lógico, puesto que simplemente había cambiado de nombre para convertirse en el TIP. En realidad, se trataba de un caso de manipulación política. Algunos analistas consideran que esta decisión indica que se podría utilizar a estos yihadistas como arma estratégica contra China, rival geopolítico de Estados Unidos.

No subestimemos a estos combatientes: se les considera una de las facciones más experimentadas y mejor adiestradas del HTS, y hoy constituyen un pilar fundamental de las fuerzas que están el poder en Siria. Están bien organizados militarmente y poseen armas modernas, tanques y vehículos militares. Sus combatientes han sido adiestrados por veteranos que tienen experiencia directa en atentados terroristas en China, lo que los convierte en una seria amenaza. Tras la caída de Assad, declararon en una rueda de prensa que China seguía siendo su objetivo final.

Y es un grupo importante. Mientras que los combatientes belgas en Siria se cuentan por decenas, los uigures que participan en estos conflictos se cuentan por miles. Si se incluye a sus familias, se calcula que la cifra total es de unas 50.000 personas.

Terror en China

Ha dicho usted que han sido adiestrados por veteranos que habían participado en atentados terroristas en China, ¿puede decirnos más al respecto?

En Occidente se sabe poco de ello, pero desde a década de 1990 China ha sufrido varias oleadas de terrorismo. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés) cometió un importante atentado en abril de 1990 en el que los militantes tomaron a diez rehenes, y mataron a seis militares y policías. Este suceso marcó el inicio de una serie de incidentes violentos en la región, que van desde atentados con bomba hasta asesinatos dirigidos tanto contra población han como uigur. Estos ataques no fueron solo contra edificios del gobierno, sino también contra la población civil.

Un momento particularmente trágico fue la matanza de Ürümqi en 2009, en la que perdieron la vida casi 200 personas, sobre todo hans y agentes de policía. Los atentados no se limitaron a Xinjiang: en octubre de 2013 un vehículo arrolló deliberadamente a una multitud en la plaza de Tiananmen de Pekín. Al año siguiente varios hombres armados mataron a 34 personas en la estación de Kunming, en la provincia de Yunnan. Después hubo muchos otros atentados.

¿Cuántas víctimas hubo en total?

Resulta difícil dar cifras concretas porque el gobierno chino es poco transparente al respecto. No obstante, varias organizaciones calculan que la cantidad total de victimas asciende a poco más de un millar, sobre todo civiles.

A modo de comparación, en atentados islamistas en Europa murieron unas 500 personas después de 2011. Entre 1990 y 2016, doce redes terroristas estuvieron activas en China y se registraron unos 3.000 atentados e incidentes. Por consiguiente, se trata, efectivamente, de una oleada prolongada de terrorismo.

¿Qué objetivos tienen estos grupos terroristas?

Entre los objetivos del Partido Islámico del Turquestán (TIP) se incluyen tanto el separatismo como el extremismo religioso. Aspiran a establecer un Estado islámico y utilizan la ideología religiosa para reclutar y formar combatientes.

Hay que destacar que el TIP no atacaba solo a personas hans, sino también a la comunidad uigur. Han atacado a imanes moderados y amantes de la paz, como el padre del actual imán de la Gran Mezquita de Ürümqi, asesinado debido a sus posturas moderadas. En mi último viaje conocí casualmente al hijo de ese imán asesinado. El asesinato del imán ilustra bien el carácter sectario de la violencia del TIP, que ataca tanto a los disidentes dentro de su propia comunidad como a grupos externos.

Ausencia de cobertura mediática

¿Por qué estos atentados han recibido relativamente poca atención en Occidente, a pesar de su gravedad y frecuencia?

Una posible explicación es la imagen dominante en los medios de comunicación occidentales según la cual el gobierno chino oprime a las minorías étnicas, en particular a la uigur y la tibetana. Este relato a menudo se basa en un conocimiento limitado de la historia y las dinámicas étnicas en China. Así, el discurso occidental sobre Xinjiang destaca las violaciones de los derechos humanos y minimiza o silencia los atentados terroristas, lo que lleva a una cobertura mediática unilateral.

La diáspora uigur, sobre todo en Estados Unidos, ha presionado activamente para reforzar este relato y se ha beneficiado del apoyo de ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, el New York Times ofreció una tribuna al Congreso Mundial Uigur (WUC, por sus siglas en inglés) que permitió a sus representantes expresar sus posturas sin que hubiera ningún contradiscurso real.

La geopolítica también desempeña un papel fundamental. Desde 2016 los medios de comunicación y los gobiernos occidentales tienden a destacar la represión china, lo que forma parte de una campaña más amplia cuyo objetivo es contener el aumento del poder de China.

En un principio Estados Unidos esperaba que la integración de China en la economía mundial llevara a la liberalización política, como había ocurrido con la URSS. Cuando esto no ocurrió y China siguió creciendo económicamente, la estrategia occidental evolucionó hacia una confrontación más directa. En este contexto, la oleada terrorista en China no recibió la atención que merecía dada su magnitud.

La lucha contra el terrorismo en China

¿Cómo reaccionó China?

Desde 1990 las autoridades reforzaron la seguridad y la presencia paramilitar en la región. Tras el atentado de 2009 se intensificó la represión y hubo detenciones masivas y a veces ejecuciones de sospechosos. Se estableció un vasto sistema de vigilancia en el que se incluía el reconocimiento facial y controles policiales frecuentes. Las expresiones culturales y religiosas, como llevar barba o ropa tradicional, se controlaron estrictamente o se prohibieron.

De forma paralela China lanzó programas de desarrollo económico en Xinjiang que incluían la formación profesional de las minorías étnicas para mejorar su acceso al empleo y reducir las desigualdades. Estos centros de formación han sido muy criticados en Occidente. También se pusieron en marcha iniciativas para fomentar la integración entre grupos étnicos. Por ejemplo, se animó a las y los funcionarios del Partido Comunista a establecer vínculos con familias uigures para promover la unidad nacional, aunque algunas personas lo consideraron una intromisión en su vida privada. Por último, China también ha colaborado con organizaciones internacionales para elaborar programas de desradicalización.

¿Es diferente el planteamiento chino del terrorismo del de Occidente?

La estrategia de China difiere mucho de la “guerra contra el terrorismo” de Occidente. Contrariamente a las intervenciones militares en Afganistán e Iraq que causaron la muerte de cientos de miles de personas, China se ha concentrado en medidas de seguridad interna, sobre todo en Xinjiang.

Un elemento clave del planteamiento chino es la primacía del colectivismo sobre el individualismo: el bienestar de la comunidad prima sobre los derechos individuales. Este principio se inscribe en la idea de “una sola y misma China”, cuyo objetivo es desarrollar las regiones más pobres y ofrecer oportunidades a todas las etnias.

Xinjiang, con sus vastas extensiones de desierto y tierras de cultivo, estaba históricamente subdesarrollada, lo que llevó al gobierno a hacer fuertes inversiones en infraestructura y empleo. Sin embargo, el hecho de aplicar demasiado rápido y demasiado rígidamente estas políticas ha podido generar tensiones. Por ejemplo, en algunas localidades las autoridades animaron varias veces a los habitantes a seguir los cursos de formación y a aceptar empleos. Aunque el objetivo de estas iniciativas era reducir la pobreza y favorecer el desarrollo, a veces se consideraron intrusivas, y provocaron cierta reticencia en las comunidades locales.

Genocidio

Se critica particularmente la política antiterrorista de China, sobre todo en Occidente, hasta el punto de que no se duda en utilizar el muy fuerte término de “genocidio”, ¿es una acusación fundada?

En efecto, la palabra “genocidio” es extremadamente fuerte y más en el contexto actual del genocidio en Gaza, que podemos ver cómo se lleva a cabo ante nuestros ojos. Pero si observamos el caso de Xinjiang, faltan imágenes y pruebas que puedan apoyar la existencia de un genocidio. Simplemente no las hay. Si realmente se hubiera producido un genocidio, también sería de esperar ver una afluencia masiva de personas refugiadas a países vecinos como Afganistán, Uzbekistán o Pakistán, pero no es en absoluto el caso.

Por ejemplo, en Uzbekistán viven unas 270.000 personas uigures, de las cuales 200.000 viven ahí desde siempre y 70.000 han llegado recientemente, unas cifras que no se corresponden a una oleada migratoria anormal. En cualquier caso, no se trata de un éxodo masivo que indique una crisis de refugiados, sobre todo teniendo en cuenta que en Xinjiang viven unos 11,5 millones de personas uigures.

¿Hay otras fuentes que confirmen su punto de vista?

Mire, incluso The Economist, un semanario muy prestigioso que no es ni de izquierdas ni prochino, afirmó que el término “genocidio” está mal empleado en este contexto. Habla, efectivamente, de graves violaciones de derechos humanos, pero considera que el término “genocidio” es inapropiado en este caso. Es fundamental no utilizar estos términos a la ligera.

¿Cree usted que no se libra una guerra contra una población?

No. Lo que hemos observado son operaciones antiterroristas y un refuerzo de las medidas de seguridad en las zonas urbanas, sobre todo entre 2015 y 2017. Un empresario belga afincado en Xinjiang al que entrevisté en profundidad para mi dossier China Vandaag confirmó que no había habido una situación de guerra. En su opinión, durante la pandemia de covid-19 hubo unas restricciones de movimiento muy estrictas, pero ocurrió lo mismo en todo el mundo. El objetivo de las fuertes medidas de seguridad en aquel momento era proteger a la población en su conjunto, no organizar un genocidio contra una población específica.

Mentiras mediáticas

Usted califica las acusaciones de genocidio de “mentiras mediáticas”, ¿nos puede explicar por qué?

En mi opinión, esta acusación de genocidio es una de las mayores mentiras mediáticas que he visto nunca. Quizá no es tan descarada como las mentiras que se utilizaron para justificar las guerras en Iraq, como la historia de los bebés en las incubadoras en Kuwait o las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, pero la fabricación de esta acusación de genocidio en Xinjiang es extremadamente grave.

Esta desinformación hizo que aumentara la chinofobia en los ámbitos político, cultural y económico. Desde entonces ha surgido mucha información nueva. Cuando testifiqué ante el Parlamento Federal en 2021, estaba casi solo en mis conclusiones y no se me tomó en serio. Pero hoy está muy claro cómo se construyó y fabricó esta desinformación.

¿Nos puede dar ejemplos concretos?

Uno de los actores clave en la fabricación de esta desinformación es Adrian Zenz, un investigador alemán afiliado a la Victims of Communism Memorial Foundation [Fundación Memorial Víctimas del Comunismo], un think tank anticomunista cuya sede está en Washington. Zenz es un cristiano evangélico fundamentalista que afirma haber recibido la misión divina de luchar contra el Partido Comunista Chino. Sin embargo, nunca ha pisado Xinjiang.

¿Hay errores o inexactitudes específicos en la obra de Zenz?

El ejemplo más famoso es su cálculo de que entre uno y dos millones de personas uigures han sido internadas en “campos de detención”. Basó estas cifras en, primero, un informe mediático no fiable de Istiqlal TV, un medio de comunicación uigur en el exilio con base en Turquía y vinculado al grupo terrorista ETIM/TIP. Y segundo, en datos provenientes de unos pocos distritos que después extrapoló a toda la región, algo en absoluto científico.

Un hecho interesante es que fue la BBC quien proporcionó a Zenz la idea de la cifra de “un millón”. En julio de 2019 Zenz tuiteó: “La BBC encargó mi estudio sobre la cifra de un millón. Me preguntaron si era posible. Dije ‘no’, demasiado difícil, no hay suficientes pruebas. Insistieron. Les dije: ‘déjenme ver qué puedo averiguar’. Pues bien, las conclusiones contienen ahora 17.000 palabras y 163 notas a pie de página”.

Esto demuestra que estas mentiras han sido completamente fabricadas.

No obstante, los informes de Zenz siguen siendo la principal fuente de la acusación de que China retiene a millones de personas musulmanas uigures.

Sí, es paradójico. Zenz no proporciona ninguna prueba y su metodología es muy cuestionable, pero se beneficia de una red de organizaciones que amplifican sus informes. Los grandes medios de comunicación se hacen eco de sus conclusiones y eso les da una pátina de credibilidad. Por desgracia, incluso Amnistía Internacional ha seguido esta línea, algo lamentable. Amnistía Internacional ha hecho un trabajo fundamental sobre Gaza, pero se equivoca respecto a Xinjiang.

¿Y respecto al Australian Strategic Policy Institute (ASPI, Instituto Australiano de Política Estratégica)?

ASPI es otra fuente que se cita a menudo, pero hay que saber que esta organización australiana tiene unos vínculos muy estrechos con la industria militar y la OTAN. En 2020 dos terceras partes de su financiación provenía del Ministerio de Defensa australiano y de otras agencias federales; el resto provenía de entidades extranjeras, incluidas las embajadas de Israel y Japón, el Departamento de Estado estadounidense y el NATO Strategic Communications Centre [Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN].

Zenz también colabora con ASPI. Lo inquietante es que los grandes medios de comunicación y algunas ONG recogen sus informes de forma acrítica.

“Campos de reeducación”

La acusación que se oye con más frecuencia respecto a la cuestión uigur se refiere a los llamados “campos de reeducación”. Se calcula que entre unoe inclusotres millones de personas uigures están o han estado encerradas allí. ¿Que opina de esta información?

Es importante comprender de qué estamos hablando. En el marco de la lucha contra el terrorismo, entre 1990 y la actualidad, probablemente fueron encarceladas en Xinjiang entre 30.000 y 35.000 personas. No está claro si todas ellas fueron condenadas a cadena perpetua o a pena de muerte. China nunca ha sido muy transparente respecto a sus cifras. Comprendo que los países no siempre divulguen este tipo de información con facilidad, pero sería útil una mayor apertura sobre este tema.

Por tanto, ¿estas cifras conciernen a presos de derecho común?

Efectivamente, se trata de criminales y de terroristas detenidos. Dado que se han registrado miles de actividades o incidentes terroristas, esta cifra no parece descabellada.

Pero, entonces, ¿qué hay de la información sobre los campos de reeducación?

En mi opinión, el término “campo de reeducación” es un invento. Se habla de millones de personas encerradas en esos campos, pero eso es sencillamente imposible. En el marco de la lucha contra la pobreza y para fomentar el empleo, se han abierto centros de formación en Xinjiang, pero obviamente nunca podrían albergar a tantas personas.

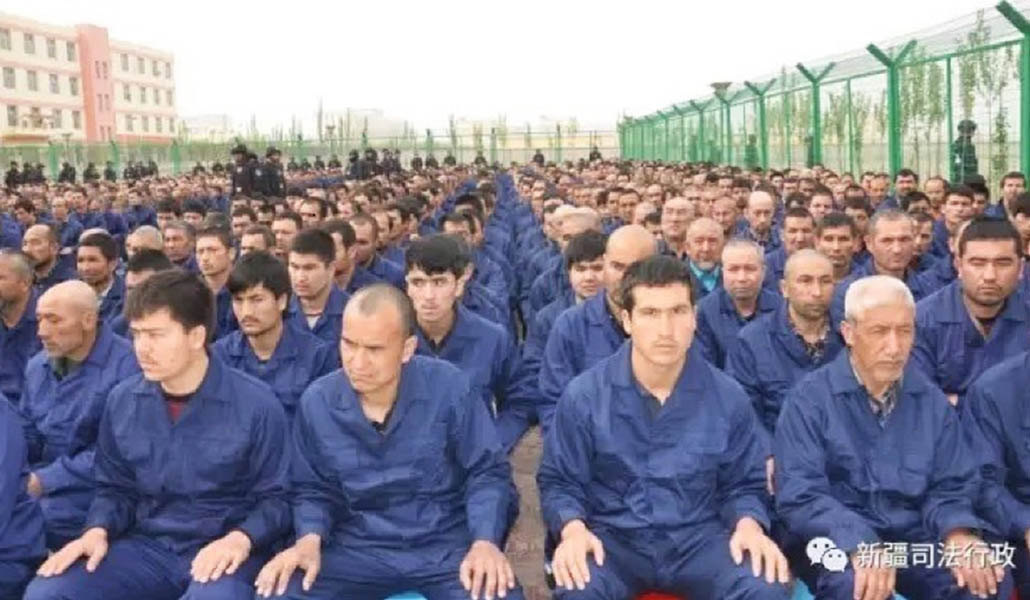

Sin embargo, circulan ciertas fotos y se presentan como pruebas, como las de hombres vestidos con monos azules sentados en el suelo.

En concreto estas fotos proceden en realidad de un acto de desradicalización. Personas previamente encarceladas fueron llevadas a la plaza de un pueblo para asistir a discursos y testimonios, incluso de los propios uigures. Esto no es una prueba de la existencia de un campo de reeducación, pero por desgracia estas imágenes se presentan como tal en los medios de comunicación.

Así pues, ¿usted tiene dudas de que existan estos campos de reeducación?

No niego que pueda haber programas de reeducación dentro de las cárceles, por ejemplo para promover una interpretación correcta del islam, pero la imagen de campos masivos donde se retiene a millones de personas no se sostiene.

La confusión proviene de los “centros de formación” establecidos en el marco de una estrategia destinada a reducir la pobreza mediante la formación y el empleo. A menudo estos centros estaban situados fuera de las zonas urbanas, lo que obligaba a los participantes a permanecer allí durante la semana antes de volver a sus casas el fin de semana. Además de la formación, en torno a estos centros se crearon puestos de trabajo para estimular la economía local. El Banco Mundial incluso contribuyó a financiar estos centros en torno a 2015-2016.

En Occidente se convirtieron después en “campos de detención” o incluso en “campos de trabajos forzados”, pero no hay ninguna prueba de ello. Sí ha habido testimonios de supuestas víctimas de estos centros, pero estos relatos han resultado ser falsos y poco fiables, a menudo inventados.

Trabajo forzado

Una crítica frecuente es que la ropa barata procedente de China es fruto del trabajo forzado, en particular el de la población uigur. Estas acusaciones provienen sobre todo de los informes de Adrian Zenz, de los que ya hemos hablado. Sus investigaciones sugieren que puede haber trabajo forzado en algunas empresas chinas. Sin embargo, es importante señalar que Zenz utiliza a menudo términos como “posible” en sus informes. En ningún momento aporta pruebas concluyentes o definitivas que respalden estas afirmaciones. Además, varios expertos jurídicos han examinado su trabajo y han concluido que no contiene pruebas suficientes para confirmar la existencia de trabajo forzado.

Y respecto a los programas de transferencia de mano de obra establecidos por el gobierno chino, ¿se consideran una forma de trabajo forzado?

El gobierno chino ha establecido programas destinados a desplazar a distintas partes del país a trabajadores, ya sean uigures, miembros de otras minorías étnicas o chinos han. En China se denomina “migración interna”. Es una práctica muy común que desde hace mucho tiempo forma parte del mercado laboral y la cultura chinos. Se calcula que actualmente hay unos 300 millones de personas que son migrantes internos en China. Para que se haga una idea, corresponde más o menos al conjunto de la población activa de Europa.

El objetivo de estos programas es luchar contra la pobreza al permitir a las personas trabajadoras encontrar empleos en regiones en las que los sueldos son más altos que en sus provincias de origen, como Xinjiang. Eso les permite acceder más rápido a unos ingresos estables y progresar económicamente.

Hay testimonios de personas que se han beneficiado de estos programas y han logrado crear pequeñas empresas, como tiendas de informática, y que después han contratado a varios empleados.

¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzado en Xinjiang?

La OIT ha establecido recientemente nuevos criterios para definir qué constituye trabajo forzado. En su último informe sobre el tema no se mencionan ni China ni Xinjiang. En otras palabras, los programas de transferencia de mano de obra en China no se ajustan a la definición de trabajo forzado.

El gobierno chino insiste en el hecho de que estos programas son voluntarios y su objetivo es mejorar el nivel de vida y luchar contra la pobreza. Quienes participan reciben los mismos salarios y tienen las mismas condiciones laborales que los empleados locales de las regiones a las que son destinados.

¿Hay indicios de que haya empresas occidentales implicadas en trabajo forzado en sus cadenas de suministro en China?

Regularmente se formulan acusaciones de que empresas occidentales que operan en sectores como el textil, el automovilístico y el agrícola se podrían beneficiar del trabajo forzado en sus cadenas de suministro en China. Sin embargo, estas afirmaciones se basan en informes que, como ya se ha mencionado, no se han demostrado.

Muchas empresas han hecho sus propias investigaciones internas y, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba concreta que indique que sus productos son fruto del trabajo forzado. A pesar de esta falta de pruebas, algunos investigadores y medios de comunicación siguen haciendo estas acusaciones, con lo que alimentan las persistentes sospechas e insinuaciones.

El programa “Envoyé Spécial” de France 2 se ha visto obligado a retirar un reportaje sobre el trabajo forzado y el trabajo infantil en Xinjiang.

El reportaje, que se difundió a finales de febrero, mostraba a dos periodistas francesas, Justine Jankowski y Marine Zambrano, que se habían infiltrado en varias fábricas chinas con cámaras ocultas. Tergiversaron los hechos por medio de un montaje manipulado y una traducción deliberadamente errónea del mandarín. Además, en su caída arrastraron también al propio Adrian Zenz. Al ver su reportaje, Zenz validó con entusiasmo en pantalla las traducciones erróneas y las conclusiones manipuladas, lo que puso en evidencia una vez más la debilidad metodológica de su investigación y su falta de conocimiento de la lengua china.

Aquí parece particularmente apropiado el término “nonZenz” [que fonéticamente suena parecido en francés al equivalente en

castellano de “sinsentido”. N. de la t.].

La perspectiva occidental

La cuestión uigur está muy polarizada, sobre todo en Occidente, donde generalmente se presenta de forma negativa. Sorprende constatar que los países del Sur Global, incluidos los musulmanes, adoptan una perspectiva diferente. ¿Cómo explica esta divergencia de percepción?

En los últimos cinco o seis años China ha invitado activamente a delegaciones a visitar Xinjiang para evaluar la situación sobre el terreno. En estas visitas han participado más de mil delegaciones de diferentes sectores. Una de las delegaciones más destacadas fue la de la Liga Islámica Mundial (MWL, por sus siglas en inglés), que después de su viaje informó que el islam recibía un trato justo en Xinjiang y que no había represión, lo que contrasta con el relato occidental.

China recibió un amplio apoyo internacional a su política en Xinjiang en varias sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2019 y 2021. Las resoluciones que condenaban a China se rechazaron en varias ocasiones, mientras que en 2021 de 80 a 90 países expresaron su apoyo a la postura de China.

¿Cómo influyen las organizaciones y estructuras políticas occidentales en la cobertura mediática sobre la población uigur?

En Estados Unidos organizaciones como National Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacional para la Democracia), vinculada a la CIA, y comités especiales del Congreso financian proyectos uigures y apoyan el relato antichino. También hay una coalición interparlamentaria, la Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC, Alianza Interparlamentaria sobre China ), formada por parlamentarios provenientes sobre todo de países occidentales, que contribuye activamente a la difusión de mensajes negativos sobre China. Estos esfuerzos estructurados contribuyen a polarizar la percepción que Occidente tiene de China.

Impresiones de viaje

¿Cuáles son sus principales impresiones de su reciente viaje a Xinjiang?

Lo que me ha impresionado particularmente es el importante desarrollo económico de la región y su papel clave en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Ciudades como Ürümqi y Kashgar se han convertido en encrucijadas esenciales de esta nueva Ruta de la Seda. He visto algunos proyectos impresionantes, sobre todo inmensos parques de placas solares que suministran energía a ciudades como Shanghái, así como la creación de zonas de libre comercio que estimulan la economía regional.

Kashgar, por ejemplo, desempeña un papel estratégico como paso clave hacia Eurasia y facilita el comercio con los países de Asia Central. Estos hechos subrayan la importancia estratégica de Xinjiang para la conectividad y el crecimiento económico de China. La región funciona como puente entre China y Asia Central, y su desarrollo futuro podría reforzar las relaciones económicas y la estabilidad regional.

¿Cómo contribuye la diversidad cultural a este desarrollo?

El gobierno chino ha hecho un esfuerzo considerable para preservar y promover la diversidad cultural en Xinjiang, lo que se refleja en la vida cotidiana, como señales de tráfico y nombres de calles en varios idiomas, incluidos el mandarín y la escritura uigur.

Más allá del turismo, también pude descubrir la riqueza cultural de las muchas minorías étnicas, incluida la uigur.

Por lo que se refiere a la religión, de las 39.000 mezquitas que hay en China, unas 25.000 están en Xinjiang. China también cuenta con otras poblaciones musulmanas, que suman 25 millones de fieles (el 2% de la población china), 11,5 millones de los cuales viven en Xinjiang. El islam está reconocido allí como una religión más. Así pues, China trata de construir una sociedad inclusiva y “armoniosa”.

¿Qué le gustaría que el público recordara de sus experiencias y observaciones en Xinjiang?

Espero aportar más equilibrio a nuestra forma de entender China, porque esa ha sido siempre mi motivación como periodista. Es un tema difícil de abordar, porque el relato dominante está muy arraigado.

Es muy probable que esta entrevista se rechace de entrada, simplemente porque va en contra de los prejuicios sobre los uigures. Es como hablar a una pared cuando se intenta proponer otra perspectiva sobre este tema.

Espero que se obtenga una visión más matizada de Xinjiang, más allá del prisma a menudo unilateral de los medios de comunicación. Es una región dinámica y diversa, con comunidades que aspiran a la prosperidad y la paz. Se debería escuchar más la voz de la mayoría de las personas uigures, que simplemente quieren vivir tranquilas y rechazan firmemente el terrorismo.

Muchas gracias, Tjhoi.

Esta entrevista forma parte de un dossier sobre Xinjiang publicado recientemente enChina Vandaag. El ejemplar cuesta 6 euros, gastos de envío excluidos. Se puede solicitar enviando un correo electrónico a [email protected]

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.