En los últimos años, parte de la progresía internacional, ha llegado a equiparar las intervenciones humanitarias con el carácter solidario internacionalista que tradicionalmente ha caracterizado a la izquierda. Este libro del belga Jean Bricmont se encarga, con una lucidez estremecedora, de desmantelar ese pensamiento. Para las injerencias militares el poder esgrime dos tipos de argumentos. […]

En los últimos años, parte de la progresía internacional, ha llegado a equiparar las intervenciones humanitarias con el carácter solidario internacionalista que tradicionalmente ha caracterizado a la izquierda. Este libro del belga Jean Bricmont se encarga, con una lucidez estremecedora, de desmantelar ese pensamiento. Para las injerencias militares el poder esgrime dos tipos de argumentos. Unos, destinados a los sectores de la población menos politizada y menos conocedora de la política internacional, a ellos se les airea el espantajo del terrorismo o la presencia de armas y dictadores peligrosos. En cambio, para los intelectuales y la élite, puesto que serán conscientes de que las supuestas amenazas de esos estados son exageradas, las acciones militares se presentan como intervenciones humanitarias que legitiman el derecho de injerencia. Así, gran parte del discurso ético de la izquierda considera la necesidad de exportar la democracia y los derechos humanos echando mano de las intervenciones militares del primer mundo, y califican de relativistas morales e indiferentes al sufrimiento ajeno a quienes critican esas injerencias. De forma que es precisamente esa izquierda la que inventa e interioriza «la ideología de la guerra humanitaria como un mecanismo de legitimación».

Para empezar, bastaría con recordar la legislación internacional, el mismo preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas establece como prioridad «preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra» para lo cual es fundamental el «respeto de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados». Evidentemente, el primer paso para la guerra es enviar un ejército a otro país sin el consentimiento de este último. Es un error plantear que existen gobiernos buenos -que pueden invadir- y malos -que merecen ser invadidos y derrocados-. No olvidemos que si aceptamos esa opción, la invasión legítima, en el fondo, estamos autorizando la del fuerte sobre el débil. ¿Acaso invadirá Brasil (tan democrático como EEUU) a Iraq para instaurar la democracia? ¿Aceptaríamos que Siria bombardeara con carácter preventivo a Israel? Recordemos que ha sido atacado alguna vez por ese país, estaría muy fundado su ataque preventivo.

Olvidan también que el poder siempre se ha presentado como altruista. Decir que se bombardea Yugoslavia para impedir una limpieza étnica, se invade Afganistán para defender los derechos de las mujeres o se ocupa Iraq para llevar la democracia y liberar al país de un dictador, no difiere mucho del discurso de la Santa Alianza para enfrentar las ideas de la Ilustración que inspiraron la Revolución Francesa, o del de Hitler que justificó su invasión de los Sudestes checoslovacos para defender a la minoría alemana. Parece que esa izquierda de fervor internacionalista humanitario olvida que, ya en los tiempos más recientes, el intervencionismo extranjero occidental, que viene a ser lo mismo que decir el estadounidense, es el que apoya Suharto frente a Sukarno, a los dictadores guatemaltecos frente a Arbentz, a Somoza frente a los sandinistas, a los generales brasileños contra Goulart, a Pinochet frente a Allende, al apartheid frente a Mandela, al Sha contra Mossadegh y a los golpistas venezolanos contra Chávez.

El cinismo de las intervenciones llega tan lejos que se presentan como en defensa de la democracia, pero si de democracia se tratase, deberían escuchar las constantes condenas de los no alineados que representan el 70 % de la población. Véase el caso de Cuba, cuyo bloqueo es condenado masivamente por todos los países de las Naciones Unidas. Si por democracia entendemos escuchar a la opinión pública, he aquí dos ejemplos claros de como aplicarla sin enviar tropas a ningún país.

Comparar intervenciones actuales, por muy humanitarias y democráticas que parezcan, con ejemplos históricos de internacionalismo como fueron las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil española es, en opinión de Bricmont, una frivolidad absoluta. Cuando hoy decimos «nosotros debemos intervenir para… «, no es que vayamos a ir físicamente como hicieron valerosa y generosamente aquellos brigadistas, ahora el «nosotros» quiere decir que irán las fuerzas armadas de los países poderosos. No se puede comparar el interés por la democracia de los brigadistas internacionales con el de la U.S. Air Force, como la historia de este ejército está demostrando. Y, por supuesto, es diferente el valor de aquellos -muchos de los cuales dieron su vida- con el nuestro que nos limitamos -bajo un solemne nosotros- a pronunciarnos a favor de la intervención desde el sofá de nuestra casa. Existe, en opinión de nuestro autor, otra importante diferencia entre el internacionalismo proletario y el humanismo intervencionista actual. Entonces había unos intereses comunes entre los movimientos sindicales, anarquistas, comunistas o socialistas que entendían que los trabajadores debían unirse frente a un enemigo común. Pero, ahora, «en términos de objetivos políticos, ¿qué tienen la izquierda en común con el Dalai Lama, el Ejército para la Liberación de Kosovo, los separatistas chechenos, Natan Sharansky y Vaclav Havel?». Todos ellos, en algún momento, han tenido el apoyo de la izquierda occidental. Por otro lado, en caso de una solidaridad materializada en la presencia de uno mismo, siempre puede controlar el desarrollo de esa intervención porque la protagoniza, tal y como sucedía con las Brigadas Internacionales, pero los defensores de los derechos humanos, vía intervención militar, «no tienen influencia, ni siquiera una influencia moderadora, sobre la fuerza que ellos alientan, es decir, el ejército de EEUU».

Otro error es pensar que una sociedad democrática es garantía de que su presencia militar en otros países será respetuosa con los derechos humanos. Pero desde los tiempos del colonialismo a los actuales con las invasiones con la aplicación de la tortura y la existencia de ese gulag que es Guantánamo, se ha demostrado que eso no es verdad.

Es frecuente apelar al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de pasividad ante los dictadores y que la lección que debemos haber aprendido es que la política del apaciguamiento no es efectiva. Pero, en realidad, lo que sucedió en el expansionismo nazi fue precisamente lo que ahora estamos permitiendo, que un país invade con la argumentación altruista de que lo hace para proteger determinadas nacionalidades minoritarias. Para eso se crearon las Naciones Unidas para que nunca más nos lanzáramos a la guerra de todos contra todos en nombre de de la defensa de minorías étnicas.

El error es considerarnos tan superiores como para creernos en el derecho de violar la carta fundacional de las Naciones Unidas e ignorar la soberanía de los países. Es verdad que los derechos humanos son un valor universal, pero les exigimos a países del Tercer Mundo que respeten derechos humanos que nosotros nunca respetamos cuando nos encontrábamos en sus mismos niveles de subdesarrollo. No somos capaces de entender que no puede desaparecer la corrupción policial si el policía no gana para comer, ni dejará de haber cultivos ilícitos si los campesinos se mueren de hambre cultivando maíz o que la ausencia de libertad de prensa es irrelevante para ellos si no saben leer ni escribir y cada día mueren miles de niños por falta de comida. Esto, que hace unas décadas hubiera sido una obviedad para la izquierda, ahora se ha olvidado, en lo que supone una victoria del concepto neoliberal de los derechos humanos. Los intelectuales de Occidente no dejan de repetir que las naciones del Tercer Mundo deben resolver sus diferencias como lo hacen los del primero, sin entender que su situación de subdesarrollo, con quien debería compararles es con nuestra Europa y Estados Unidos de hace muchos años. Así, el desarrollismo de China (explotación laboral, trabajo infantil… ) es lo mismo que hizo Inglaterra en los tiempos de Dickens. Olvidamos que nuestra riqueza, confort y democracia se basa, en primer lugar, en una explotación de los recursos naturales inviable si lo quisieran hacer en el resto del mundo, queremos que China respete los derechos humanos como nosotros, pero nos asusta que consuman tanta leche y cereales como hacemos aquí porque desestabilizan el mercado mundial. Además, olvidamos que ninguna de las violaciones y abusos del Tercer Mundo se puede comparar en crueldad a las que hicieron los países ricos en su periodo colonizador.

Incluso cuando algunos de estos intelectuales de izquierda intentan estar por encima del bien y del mal, con sus expresiones de equidistancia del tipo «ni Milosevic ni OTAN», «ni Sadam ni Bush», están insinuando que estar en contra de un bombardeo de la OTAN o una invasión estadounidense requiere de un rechazo expreso a esos regímenes para que no se interprete que se defienden, cuando el único asunto a plantearse es la violación de la legislación internacional por parte de una potencia invasora.

Jean Bricmont considera que la izquierda está cayendo en un absolutismo moral de situarse por encima del bien y del mal, no se quiere «mojar» y sólo apuesta por un catálogo de buenas intenciones para así no equivocarse (abrir las fronteras, garantizar el pleno empleo…), a costa de no ofrecer ninguna alternativa concreta para el mundo real. «Obviamente, si no hacemos nada que pueda tener un efecto sobre la realidad, no correremos ningún riesgo y no tendremos que preocuparnos que nos acusen de apoyar a Stalin o a Pol Pot». Y, por supuesto, desde esa moral tan inmaculada como incapaz, la izquierda se permite encontrar errores y defectos en un Chávez vociferante, un Castro personalista o un Lula demasiado moderado, y así con cualquier gobernante progresista que surja y que se vea obligado, ese es su defecto, a tener los pies en la tierra.

Es en esa línea de «mojarse» que el autor de la obra propugna «defender el mal menor, el derecho internacional por oposición al hegemonismo estadounidense».

Incluso cuando los intelectuales de izquierda expresan públicamente su apoyo -critica el autor-, no se sabe muy bien en qué consiste, no se diferencia entre apoyo pasivo y activo. Como «la mayoría de nosotros no tiene ni armas ni secretos que entregar a alguna causa con la que simpaticemos», nuestro «apoyo» es sentimental, tan meritorio y sacrificado como el del hincha de fútbol que grita en el sofá con una cerveza en la mano a favor de su equipo. Este hábito procede de los tiempos de la Internacional Comunista, cuando había un centro revolucionario que escuchaba y difundía nuestras opiniones hasta el otro lado del mundo, algo que ahora no lo hay.

Según Bricmont, «un mínimo de modestia debería hacernos comprender que, lejos de apoyar a una resistencia que no nos pide nada, es ella la que nos apoya a nosotros. Después de todo, esta resistencia es mucho más efectiva bloqueando el aparato militar estadounidense, al menos temporalmente, que los millones de manifestantes que han marchado pacíficamente contra la guerra y que, desafortunadamente, no lograron detener ni a los soldados ni a las bombas» de sus propios gobiernos. Pero el autor deja claro que lo suyo no es un alegato a favor de permanecer en casa y «cultivar nuestro jardín»: «¿Por qué la gente que critica que no hayamos intervenido en Ruanda, donde cerca de 8.000 personas murieron cada día durante cien días, no se siente responsable ante el hecho de que el mismo número de personas muere en Africa cada día, todo el año, debido a enfermedades que son relativamente fáciles de prevenir?». Hay una diferencia entre intervención y cooperación, y para cambiar nuestra mentalidad haría falta más modestia y menos arrogancia. Nuestra soberbia nos lleva a considerar que el primer mundo está en condiciones de arreglar todos los conflictos del globo, de ahí el dilema de considerar que el caos dominante en Iraq no hace recomendable una salida de las tropas ocupantes, «sería mucho más realista admitir que no tenemos soluciones a los problemas de los demás y que, en consecuencia, lo mejor que podríamos hacer es no inmiscuirnos en sus asuntos». La opción más recomendada sería, por tanto, «cooperación pacífica, no injerencia, respeto a la soberanía nacional y resolución de los conflictos mediante la intermediación de las Naciones Unidas».

La conclusión es que «la ideología de la intervención en nombre de los derechos humanos ha sido el instrumento perfecto para destruir a los movimientos pacifistas y a los movimientos antiimperialistas». Las organizaciones de derechos humanos, ante esas invasiones, piden que se respeten las leyes de la guerra, en lugar de denunciar la ilegalidad de la invasión, es como si pidieran a los violadores que utilizaran preservativo.

Pero a pesar de sus duras críticas, la conclusión con la que termina el libro, es esperanzadora. Los medios y los intelectuales dominantes no son tan poderosos, perdieron el referéndum de la constitución Europea en Francia, pierden cada votación en Venezuela y en Estados Unidos no han conseguido que la mayoría de la población deje de oponerse a la invasión de Iraq. Basta contrastar la facilidad con que EEUU derrocó a Mosadegh o a Arbenz en los cincuenta y lo que le está costando controlar Iraq, y no digamos dar la vuelta a la tortilla en Venezuela o en Irán. No me resisto a reproducir su párrafo final: «Todos aquellos que prefieren la paz antes que el poder, y la felicidad antes que la gloria, deberían estar agradecidos a los pueblos colonizados por su misión civilizadora: al liberarse de su yugo, han hecho a los europeos más modestos, menos racistas y más humanos. Esperemos que el proceso continúe y que EEUU se vea forzado a seguir la misma vía. Cuando nuestra causa es injusta, la derrota puede ser liberalizadora».

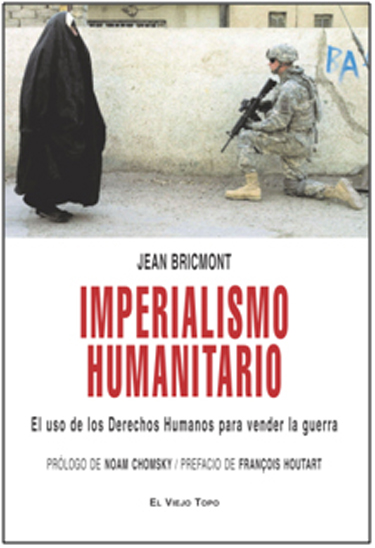

Jean Bricmont. «Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra». El Viejo Topo. Barcelona 2008. Traducción de A. J. Ponziano Bertoucini