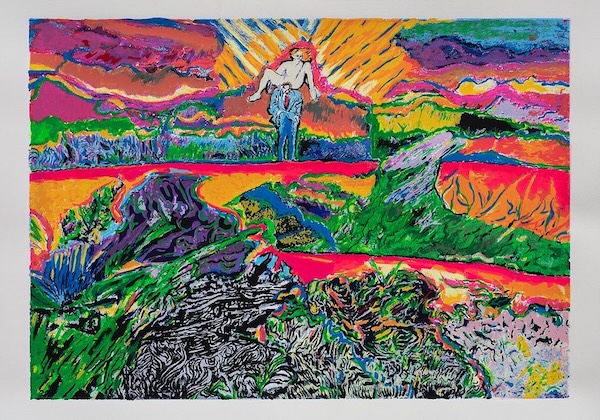

Emerge con fuerza un mandato: escapar definitivamente del fantasma del “desarrollo” construyendo nuevas utopías que orienten la acción.

“… la buena vecindad en el planeta ha sido concebida a la luz del ‘desarrollo’. Hoy el faro muestra grietas y ha comenzado a desmoronarse. La idea de desarrollo se levanta como una ruina en el paisaje intelectual. El engaño y la desilusión, los fracasos y los crímenes han sido compañeros permanentes del desarrollo y cuentan una misma historia: no funcionó. Además, las condiciones históricas que catapultaron la idea hacia la prominencia han desaparecido: el desarrollo ha devenido anticuado. Pero, sobre todo, las esperanzas y los deseos que dieron alas a la idea están ahora agotados: el desarrollo ha devenido obsoleto.” Wolfgang Sachs (1996)

Desde mediados del siglo XX un fantasma recorre el mundo… ese fantasma es el “desarrollo”. Y aunque seguramente la mayoría de personas no cree en fantasmas, al menos en algún momento ha creído en el “desarrollo”, se ha dejado influir por el “desarrollo”, ha perseguido el “desarrollo”, ha trabajado por el “desarrollo”, ha vivido del “desarrollo”… y es muy probable que hoy lo siga haciendo.

Sin negar la vigencia de un proceso de larga data a través del cual los seres humanos han buscado satisfacer de mejor manera sus necesidades, que podría pensarse como progreso, se puede asumir como que el mandato global del “desarrollo” se institucionalizó el jueves 20 de enero de 1949. Entonces, el presidente estadounidense, Harry Truman, en el discurso inaugural de su segundo mandato ante el Congreso, definió a la mayor parte del mundo como “áreas subdesarrolladas”. Y a continuación, en pocas palabras Truman planteó un mandato ideológico potente, consciente que especialmente los Estados Unidos era la potencia dominante a nivel global, anunció que todas las sociedades deberían recorrer la misma senda y aspirar a una sola meta: el “desarrollo”. Así quedaron sentadas las bases conceptuales de otra forma de imperialismo: el “desarrollo”.

El desarrollo, como una nueva religión universal

La metáfora del “desarrollo”, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en un mandato global que implicaba difundir el modelo de sociedad norteamericana, heredera de muchos valores europeos, y que devino meta a ser alcanzada por toda la Humanidad. Aunque Truman seguramente no era consciente de lo que hablaba, ni de su trascendencia, ésta sería una propuesta con historia, por decir lo menos.

Así, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando arrancaba la Guerra Fría, en medio del surgimiento de la amenaza y del terror nuclear, con el discurso sobre el “desarrollo” se estableció (¡y se consolidó!) una estructura de dominación dicotómica: desarrollado-subdesarrollado, avanzado-atrasado, civilizado-salvaje… Incluso desde visiones críticas se asumió esa dualidad: centro-periferia; lectura que abre una enorme complejidad propia del sistema capitalista, en donde incluso en las periferias pueden existir centros y periferias…

El caso es que, a partir de dicha visualización dualista, el mundo se ordenó para alcanzar el “desarrollo”. Afloraron planes, programas, proyectos, teorías, metodologías y manuales de “desarrollo”, bancos especializados para financiar el “desarrollo”, ayuda al “desarrollo”, capacitación y formación para el “desarrollo”, comunicación para el “desarrollo” y un muy largo -y casi siempre superfluo- etcétera.

Alrededor del “desarrollo”, en plena Guerra Fría, giró el enfrentamiento entre capitalismo y socialismo real (mal llamado “comunismo”). Se inventó el Tercer Mundo. Y sus miembros fueron instrumentalizados cual peones en el ajedrez de la geopolítica internacional. En este maremágnum, unos y otros, derechas e izquierdas, estableciendo las diversas especificidades y diferencias, asumieron el reto de alcanzar el “desarrollo”. A lo largo y ancho del planeta, las comunidades y las sociedades fueron –y continúan siendo– reordenadas para adaptarse al “desarrollo”: el destino común de la Humanidad, una obligación innegociable.

En nombre del “desarrollo”, los países centrales o “desarrollados” -referentes para los países “subdesarrollados”- en ningún momento renunciaron a la interferencia en los asuntos internos de dichos países “subdesarrollados”; siempre en clave con la misma propuesta ideológica del presidente Truman. En realidad, jamás permitieron que los países del Sur global se desarrollen, es decir sigan la senda que los países enriquecidos emplearon para conseguir su bienestar.

Así, por ejemplo, se han registrado recurrentes intervenciones económicas a través del FMI y del Banco Mundial, luego vendrían los tan promocionados Tratados de Libre Comercio para mantener el suministro de materias primas provenientes del Sur global indispensables para el capitalismo metropolitano e incluso acciones militares para impulsar el “desarrollo” de los países atrasados protegiéndoles de la influencia de alguna de las potencias rivales. No faltaron -ni faltan- intervenciones que supuestamente buscaban proteger o introducir la democracia, como base política para el ansiado “desarrollo”. En definitiva, nuevos cruzados tomaron al “desarrollo” como el ideal que justificó su intervención sobre otras sociedades, inclusive con el uso de la fuerza. Y (casi) siempre con el entusiasta y sumiso apoyo de las élites locales.

Tan es así, que los países pobres -sus élites-, en una generalizada subordinación y sumisión, aceptaron ser parte activa de tal cruzada siempre que se les condecore con la entelequia de países “en desarrollo” o “en vías de desarrollo”. Así, en el (in)mundillo diplomático y de los organismos internacionales, inclusive académico, no es común hablar de países “subdesarrollados”, menos aún se acepta que son países empobrecidos o empujados a la periferia, inclusive por la misma búsqueda del “desarrollo”.

Hay que aceptarlo, el “desarrollo” es una real farsa, más cuando es ampliamente aceptado que muchas veces ha existido -y existe- un proceso de “desarrollo del subdesarrollo”, tal como lo anotó con extrema lucidez André Gunder Frank [1966, 1991], economista y sociólogo alemán: uno de los mayores pensadores de la teoría de la dependencia.

De hecho, los países “atrasados”, casi sin beneficio de inventario, aceptaron aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del “atraso” y alcanzar el ansiado “desarrollo”. Con eso, sucedió algo gravísimo: terminaron enterrando sus sueños, sus visiones de futuro, sus horizontes autónomos para resolver sus problemas, marginaron sus propias capacidades, incluso sacrificaron sus culturas y enormes parcelas de sus territorios. Así las cosas, a lo largo de estas últimas décadas, casi todos los países del mundo “no desarrollado” han intentado seguir más o menos un mismo camino trazado por la ilusión de ser “desarrollados”. ¿Cuántos lo han logrado? ¿Muy pocos o ninguno? Aquí conviene preguntar si lo conseguido es “desarrollo”, pues hasta la definición conceptual del término es uno de esos típicos enigmas de las mal llamadas “ciencias” sociales.

El desarrollo, un fantasma inalcanzable, pero destructor

En el camino, cuando los problemas comenzaron a minar la fe en el “desarrollo” y cuando su gran teoría hizo agua por los cuatro costados, se buscaron alternativas de “desarrollo”. Como un hijo sin padre que lo reconozca, se le puso apellidos al “desarrollo” –como acertadamente acotó el gran pensador peruano Aníbal Quijano- para diferenciarlo de lo que nos incomodaba. Pero, aun así, se sigue en la senda del “desarrollo”: “desarrollo” económico, “desarrollo” social, “desarrollo” local, “desarrollo” global, “desarrollo” rural, “desarrollo” sostenible o sustentable, “ecodesarrollo”, “etnodesarrollo”, “desarrollo” a escala humana, “desarrollo” endógeno, “desarrollo” con equidad de género, “codesarrollo”, “desarrollo” transformador… “desarrollo” al fin y al cabo.

El “desarrollo” -devenido en una creencia nunca cuestionada- simplemente se le redefinió destacando tal o cual característica. Y las críticas nunca fueron contra el “desarrollo”, sino contra los caminos a seguir para alcanzarlo.

América Latina jugó un papel importante en generar revisiones contestatarias al “desarrollo” convencional, como fueron el estructuralismo o los diferentes énfasis dependentistas, hasta llegar a otras posiciones más recientes, como el neoestructuralismo. Sus críticas fueron contundentes, sin embargo, sus propuestas no prosperaron ni tampoco se atrevieron a ser más que alternativas de “desarrollo”.

Estas posturas heterodoxas y críticas encierran una importancia considerable, pero también varias limitaciones. Por un lado, sus planteamientos no lograron -algunos ni siquiera lo intentaron- cuestionar seriamente los núcleos conceptuales de la idea de “desarrollo” convencional entendido casi siempre como progreso lineal, y en particular expresado como crecimiento económico. Por otro lado, cada cuestionamiento generó una ola de revisiones que no pudieron sumarse ni articularse entre sí. En algunos casos generaron un pico en las críticas e incluso en las propuestas, pero poco después estos esfuerzos languidecieron y las ideas convencionales retomaron el protagonismo.

Luego, y esto es lo que más interesa, se cayó en cuenta que el tema no es simplemente aceptar una u otra senda hacia el “desarrollo”. Tales caminos no son el problema mayor. La dificultad radica en el concepto mismo. El “desarrollo”, en tanto propuesta global y unificadora, desconoce violentamente los sueños y luchas de los pueblos “subdesarrollados”. Esta negación violenta de lo propio fue muchas veces producto de la acción directa o indirecta de las naciones “desarrolladas”; a modo de ejemplo, la destructora gestión de la neocolonización o de las ya mencionadas políticas fondomonetaristas. En este punto no se puede marginar el peso de procesos de conquista y colonización que se mantienen desde hace más medio milenio.

El objetivo: borrar las aspiraciones locales y suplantarlas por el ideal de “progreso” impuesto por los países “desarrollados”, un ideal completamente inalcanzable para los “subdesarrollados” (e inclusive para los “desarrollados”), pero funcional a los intereses de acumulación del capitalismo mundial.

Además, el “desarrollo”, en tanto reedición de los estilos de vida de los países centrales, resulta irrepetible a nivel global. Esa forma de vida consumista y depredadora, además, arriesga el equilibrio ecológico global y margina cada vez más masas de seres humanos de las (supuestas) ventajas del ansiado “desarrollo”.

Un punto a modo de referencia ejemplar. A pesar de los indiscutibles avances tecnológicos, ni siquiera el hambre se ha erradicado del planeta. El problema no es la falta de producción de alimentos. Estos existen. El problema radica en que cada vez se destinan más extensiones de tierra a los monocultivos, ocasionando la pérdida acelerada de biodiversidad. Los organismos genéticamente modificados (OGM) y sus paquetes tecnológicos hacen también lo suyo. Y en este escenario, cuando la desnutrición azota a unos mil millones de personas en el mundo, los grandes conglomerados transnacionales de la alimentación siguen concentrando poder vía control de las semillas. El agua también está en riesgo, a más de presentar niveles de una enorme desigualdad en su distribución y de un uso cada vez menos justificable.

Corolario: el mundo vive un “maldesarrollo” generalizado, incluyendo a aquellos países considerados “desarrollados”. José María Tortosa [2011: 14-15] hace caer en cuenta que:

“El funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador” (…) La razón es fácil de entender: es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. (…) Si “todo vale”, el problema no es de quién ha jugado qué cuándo, sino que el problema son las mismas reglas del juego. En otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es a esa lógica a donde hay que dirigir la atención”.

Ahora, cuando crisis múltiples y sincronizadas ahogan al planeta, se constata que el fantasma del “desarrollo” ha provocado y sigue provocando funestas consecuencias. Aun pudiendo no tener contenido, el “desarrollo” justifica los medios y hasta los fracasos. Se ha aceptado las reglas del “todo vale”. Todo se tolera para supuestamente salir del “subdesarrollo” y alcanzar el “progreso”. Todo se santifica en nombre de una meta alta y prometedora: se tiene que, al menos, parecer a los superiores, “ser como ellos” diría Eduardo Galeano, y para lograrlo, cualquier sacrificio vale.

Por eso se asume la devastación ambiental e inclusive social como un sacrificio a cambio de conseguir el “desarrollo”. Por el “desarrollo”, para citar un ejemplo, se acepta la grave destrucción social y ecológica que provoca la megaminería, aunque ésta ahonde la modalidad de acumulación extractivista heredada desde la colonia. Y que, paradójicamente, es una de las causas directas del “subdesarrollo” en la gran mayoría de países de la periferia.

Inclusive se niegan las raíces históricas y culturales para modernizarse, emulando a los países adelantados, es decir modernos. Se niega las posibilidades de un camino propio. Lo económico, en clave funcional a la acumulación capitalista, domina el escenario. La ciencia y la tecnología –casi siempre importadas- norman la organización social. En este camino, de fetichismo y mercantilización a ultranza, se acepta que todo se compra, todo se vende, todo es mercancía (incluso aquello que no requiere ni gota de fuerza de trabajo). Así, para que el pobre salga de su pobreza y “sea como el rico”, éste último ha establecido que el pobre debe ahora pagar para imitarlos: comprar hasta su conocimiento, marginando o incluso negando sus propios conocimientos y prácticas ancestrales. El propio ser “subdesarrollado” termina existiendo solo en tanto aspire al “desarrollo”, es decir, los países “subdesarrollados” terminan negándose a sí mismos para aspirar a ser algo que nunca serán.

En síntesis, el camino seguido desde aquellos años de la postguerra hasta hoy ha sido complejo. Pero aun con esa complejidad, la conclusión es clara: los resultados obtenidos son insatisfactorios. El “desarrollo”, en tanto proyección global, para volver a Quijano [2000: 11], se convirtió en

“un término de azarosa biografía (…). Desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado muchas veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones de la existencia social. Es decir, entre muy diferentes intereses de poder. Y ha sido acogido con muy desigual fortuna de un tiempo a otro de nuestra cambiante historia. Al comienzo sin duda fue una de las más movilizadoras propuestas de este medio siglo que corre hacia su fin. Sus promesas arrastraron a todos los sectores de la sociedad y de algún modo encendieron uno de los más densos y ricos debates de toda nuestra historia, pero fueron eclipsándose en un horizonte cada vez más esquivo y sus abanderados y seguidores fueron enjaulados por el desencanto.”

Wolfgang Sachs, ya en 1992 [1996], fue lapidario al respecto:

“Los últimos cuarenta años pueden ser denominados la era del desarrollo. Esta época está llegando a su fin. Ha llegado el momento de escribir su obituario.

“Como un majestuoso faro que guía a los marineros hacia la costa, el ‘desarrollo’ fue la idea que orientó a las naciones emergentes en su jornada a lo largo de la historia de la postguerra. Independientemente de que fueran democracias o dictaduras, los países del Sur proclamaron el desarrollo como su aspiración primaria, después de haber sido liberados de su subordinación colonial. Cuatro décadas más tarde, gobiernos y ciudadanos tienen aún fijos sus ojos en esta luz centelleando ahora tan lejos como siempre: todo esfuerzo y todo sacrificio se justifica para alcanzar la meta, pero la luz continúa alejándose en la oscuridad.”

“(…) la idea de desarrollo se levanta como una ruina en el paisaje intelectual (…) el engaño y la desilusión, los fracasos y los crímenes han sido compañeros permanentes del desarrollo y cuentan una misma historia: no funcionó. Además, las condiciones históricas que catapultaron la idea hacia la prominencia han desaparecido: el desarrollo ha devenido anticuado. Pero, sobre todo, las esperanzas y los deseos que dieron alas a la idea están ahora agotados: el desarrollo ha devenido obsoleto.”

Vaya que ha tomado tiempo terminar de decir “adiós a la difunta idea a fin de aclarar nuestras mentes para nuevos descubrimientos”, como concluía Sachs. Y por cierto todavía parece que no se cae en cuenta de que “la idea de desarrollo es ya una ruina en nuestro paisaje intelectual, (y que) su sombra…oscurece aún nuestra visión…”, como señaló José de Souza Silva [2011].

Cuando es evidente la inutilidad de seguir corriendo detrás del fantasma del “desarrollo”, cuando es innegable la inutilidad de seguir tendiendo puentes hacia una estrella que hace tiempo murió, pierde sentido seguir buscando “alternativas de desarrollo”. Por eso, en la actualidad, emerge con fuerza la búsqueda de “alternativas al desarrollo”. Es decir, emerge la idea de organizar la vida fuera del “desarrollo”, superando el “desarrollo”, en especial rechazando aquellos núcleos conceptuales de la idea de “desarrollo” convencional entendido como la realización del concepto del “progreso” impuesto hace varios siglos. Así nace el post-desarrollo, cuyo espíritu es el post-capitalismo, pues para la mayoría de habitantes del planeta el capitalismo no representa una promesa o sueño a realizar, es una pesadilla realizada.

Sin embargo, aun si se asume que el “desarrollo” es anticuado y que incluso agudiza los problemas, su influencia pesará por largo rato. En el tránsito para escapar del “desarrollo” y del capitalismo, se tendrá que arrastrar “en todos los aspectos (…) las taras hereditarias del viejo régimen”, como diría Carlos Marx [1875]. Superar las sombras del “desarrollo” demanda un camino largo y tortuoso, con avances y retrocesos, cuya duración y solidez dependerá de la acción política para asumir el reto, reconociendo que muy posiblemente ni nuestra descendencia inmediata verá los frutos de lo que se siembra. Eso si, es crucial anotar que, en la matriz del propio capitalismo están surgiendo las alternativas para superarlo.

Aquí emerge con fuerza un mandato: escapar definitivamente del fantasma del “desarrollo” construyendo nuevas utopías que orienten la acción. Esta es, a no dudarlo, la gran tarea, recuperar y construir utopías, cuya posibilidad y viabilidad se debe hacer realidad. La tarea se enmarca en el post-capitalismo como horizonte, no solo en el post-neoliberalismo.

El desarrollo y sus inútiles esfuerzos por reinventarse

América Latina aportó con potentes lecturas contestarías al desarrollo, como ya se dejó sentado. Sin embargo, estas posturas heterodoxas y críticas no cuestionaron seriamente los núcleos conceptuales de la idea de “desarrollo” convencional. Las críticas, que no siempre vinieron acompañadas de las correspondientes propuestas, no consiguieron transformarse en una herramienta superadora del statu quo.

Viendo la persistencia de la masiva pobreza y el aumento imparable de las inequidades en el mundo, es decir viendo el fiasco del “desarrollo” en tanto gran teoría y objetivo global, se comenzó incluso a repensar las herramientas y los indicadores utilizados, pero no el concepto mismo. Igualmente se presentaron una tras otra las teorías del “desarrollo”, en una desenfrenada y desesperada carrera por crear un marco conceptual que permita su realización. La lista de aproximaciones teóricas es larga, muy larga, como entre otras tantas personas lo demostró el destacado economista peruano Jürgen Schuldt [2012].

En esta línea de reflexión se podría incorporar el aparecimiento del Desarrollo Sustentable entendido como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para que ellas puedan atender sus propias necesidades. Su hora de nacimiento oficial fue en 1992, en Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que, además, puede considerarse el punto de partida oficial de las acciones globales de los humanos preocupados por el deterioro de la Tierra. Y ese concepto de Desarrollo Sustentable, que aún tienen vigencia, no pudo superar las taras del “desarrollo”.

Lo interesante fue la recuperación de la cuestión ambiental a la que se le ubicó al mismo nivel que la sociedad y la economía. Un paso importante para esa época, pero insuficiente. Bien se conoce que no basta buscar un equilibrio entre economía, sociedad y ecología, por lo demás imposible, mucho menos usando como eje articulador (oculto o no) al capital. El ser humano y sus necesidades deben primar siempre sobre la economía –todavía más sobre el capital–, pero sin oponerse jamás a las armonías y los equilibrios de la Naturaleza, base fundamental para cualquier existencia.

A la postre se sabe que todos los esfuerzos por mantener vivo al “desarrollo” no dieron los frutos esperados. Es más, la confianza en el “desarrollo” en tanto proceso planificado para superar el “atraso”, sufrió otro resquebrajamiento en los años ochenta y noventa del siglo XX. Con las reformas de mercado neoliberales, la búsqueda planificada y organizada del “desarrollo” de épocas anteriores debía ceder paso a las “todopoderosas” fuerzas del mercado. Así pasó a dominar una suerte de política no planificadora del “desarrollo”, donde éste debía surgir por generación espontánea siempre que el Estado no interfiera “perniciosamente”, ni limite la libertad del mercado. Y, en concreto, el neoliberalismo reprodujo y sigue reproduciendo invariablemente una mirada remozada de las viejas perspectivas hegemónicas del Norte global.

Las posturas neoliberales, para las cuales el “desarrollo” no se construye ni planifica, sino que éste sería el resultado espontáneo del libre mercado, naufragaron. Su fracaso en América Latina -y otros países- agudizó los conflictos sociales y los problemas ambientales, exacerbando las desigualdades y las frustraciones. Entonces se redobló la búsqueda de alternativas como reacción frente al reduccionismo de mercado.

El fallido experimento neoliberal sirvió de impulso a varios recambios políticos en algunos países latinoamericanos, cuya expresión más nítida fue la llegada al poder del progresismo sudamericano. Como anota Eduardo Gudynas [2013], estos gobiernos, sin ser conservadores o neoliberales, no son de izquierda en estricto sentido, por lo que mejor sería asumirlos como regímenes progresistas. Sin duda los procesos en juego son diversos, y los tonos de cada gobierno progresista también son distintos, pero en todos ellos se compartía un rechazo al reduccionismo neoliberal. Se buscaba el reencuentro con los sectores populares, la defensa del protagonismo del Estado y acciones más enérgicas para reducir la pobreza.

Así las cosas, en este complejo de crisis múltiples, emergieron varias visiones y propuestas sintonizadas con formas de vida existentes en muchos territorios de Nuestra América o Abya-Yala. El Buen Vivir, en suma, encontró el terreno propicio para su aparición en la vida política de muchos países.

Referencias bibliográficas

Frank, André Gunder [1991], El subdesarrollo del subdesarrollo. Un ensayo autobiográfico, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

Frank, André Gunder [1966]; “El desarrollo del subdesarrollo” en El nuevo rostro del capitalismo, Monthly Review Selecciones en castellano, N° 4.

Gudynas, Eduardo [2013], “Izquierda y progresismo: la gran divergencia” en Alainet. http://www.alainet.org/es/active/70074

Quijano, Aníbal [2000], “El fantasma del desarrollo en América Latina” en Alberto Acosta (Edit.), El desarrollo en la globalización: el reto de América Latina, Caracas, Nueva Sociedad-ILDIS.

Marx, Carlos [1875], Crítica al Programa de Gotha. http://www.marxists.org/espanol/m–e/1870s/gotha/gothai.htm

Sachs, Wolfgang [1996], Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, Perú, PRATEC. [con edición en inglés [1992] The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, London, Zed Books.

Schuldt, Jürgen [2012], Desarrollo a escala humana y de la naturaleza, Lima,Universidad del Pacífico.

Souza Silva, José [2011], “Hacia el ‘Día Después del Desarrollo’ Descolonizar la comunicación y la educación para construir comunidades felices con modos de vida sostenibles”, ALER, (mimeo).

Tortosa, José María [2011], Maldesarrollo y mal vivir – Pobreza y violencia escala mundial, en Alberto Acosta, Esperanza Martínez (Edits.) serie Debate Constituyente, Quito, Abya–Yala.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Correo electrónico: [email protected]

NOTA: este texto recoge varios aportes del autor sobre el tema, sintetizados en la segunda edición ampliada y actualizada de su libro O Bem Viver. Uma Oportunidade Para Imaginar Outros Mundos, Editorial Elefante, Brasil, 2025.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.