A partir de 1492 la conquista española y portuguesa (y otras potencias europeas sobre todo en el Caribe) marcó una nueva época histórica para América Latina y de allí parten una serie de condiciones económicas y sociales que resultaron herencias coloniales reconfiguradas durante la construcción de las repúblicas.

Las culturas indígenas y las formas organizativas de los grandes imperios Azteca e Inca fueron arrasadas por la conquista española. Las poblaciones que sobrevivieron lograron mantener su vida comunitaria interna, pero fueron subordinadas a los encomenderos. La colonia introdujo la esclavitud, con africanos destinados a las regiones con escasa o nula población indígena y a las zonas tropicales o las minas. El mestizaje complejizó la estructura social.

A mediados del siglo XVII los rasgos fundamentales de la colonia estaban consolidados con un 71.1% de población indígena, 10.4% de negros, 9.4% blancos, 5.7% mestizos y 3.4% de mulatos, como lo ha destacado el historiador Manuel Lucena S. Una élite de “blancos” de origen español o americano por nacimiento (criollos) explotaban indios y esclavos, cuyas condiciones de vida fueron miserables; y, además, eran los grandes propietarios de tierras (haciendas, estancias, plantaciones), comercios y minas. La legislación sancionó un sistema de “castas”, con privilegios exclusivos para los blancos. Intentó proteger a los indígenas y regular su trabajo, así como el de los esclavos; pero en las colonias españolas fue usual la fórmula “la ley se acata, pero no se cumple”.

El poder político, bajo la forma de monarquía, se organizó sobre la jerarquización social, de modo que solo los españoles blancos podían ejercer los cargos superiores como virreyes, presidentes de las audiencias o gobernadores, mientras que para los criollos quedaron los puestos menores y el resto de la población permaneció excluida del acceso al control de las instituciones del gobierno. Fue excepcional que algún indígena o mestizo (más raro aún que sea negro) llegara a tomar importancia y alcanzara el nombramiento para algún cargo significativo en la administración del Estado.

La rigidez de la estructuración política colonial provocó frecuentes “levantamientos” y “sublevaciones” indígenas, cimarronajes de esclavos, movilizaciones y protestas de los mestizos. La represión normalmente fue brutal. Las contradicciones entre criollos y españoles se profundizaron durante el siglo XVIII y estallaron a inicios del XIX, derivando en los procesos de independencia, aunque solo la de Haití (1804) fue conducida por negros y mulatos. Entre 1809 y 1824 las luchas independentistas, si bien tienen una importancia mundial e histórica por haber logrado la ruptura del coloniaje en plena época de despegue del capitalismo, de todos modos, fueron encabezadas por criollos y el poder político que instalaron no alteró la herencia colonial ni la explotación humana.

América Latina adoptó la forma republicana de organización política, basada en la tripartición de funciones (ejecutivo, legislativo, judicial), con autoridad suprema de la Constitución y con régimen presidencialista. Teóricamente se proclamó la democracia representativa. Pero se consagró el poder de los propietarios, pues adquirieron la categoría de ciudadanos aquellos que poseían cierta riqueza y sabían leer y escribir, con lo cual fue excluida la enorme mayoría de la población. La esclavitud fue abolida a mediados de siglo, pero la situación indígena no se alteró hasta bien entrado el siglo XX, aunque la Revolución Mexicana (1910) impulsó la primera reforma agraria. Gracias al avance y triunfo del liberalismo contra el dominio de los conservadores, se logró la igualdad jurídica ante la ley, fueron reconocidos los derechos individuales y se fortaleció la democracia representativa.

El crecimiento de las clases trabajadoras, acompañado por los primeros partidos socialistas y comunistas, logró códigos laborales e instituciones como la seguridad social. En todos estos procesos también inciden factores internacionales. Además, cada país tiene historias propias sobre la conflictividad social expresada en luchas políticas que dieron origen a revoluciones, gobiernos constitucionales, caudillos civiles y militares, dictaduras, regímenes autoritarios o más “democráticos” y promotores del bienestar colectivo. Las instituciones del Estado y la administración política siempre han estado condicionadas por la evolución económica.

La forma republicana, la democracia representativa, el presidencialismo han progresado sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y particularmente a fines del mismo, cuando se logró desalojar a los regímenes oligárquicos tradicionales y a las dictaduras militares macartistas y terroristas de la época de la Guerra Fría. Países como Ecuador lograron avances que no se han generalizado totalmente en América Latina, como los que contiene la Constitución de 2008 (dio continuidad a las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979), que fundamenta una economía social, reconoce amplios derechos individuales, sociales, de género, colectivos y de la naturaleza, así como el autogobierno y la justicia indígenas en las comunidades. Pero las proclamas teóricas no implican que la sociedad funcione como los ideales escritos.

Resulta paradójico que con el avance del siglo XXI el mayor obstáculo a la república democrática representativa ha pasado a ser el neoliberalismo y recientemente el libertarianismo anarco-capitalista, que es su expresión “superior”. Estas ideologías han permitido la reconfiguración del poder en manos de élites empresariales, sociales, mediáticas y políticas que, con el control del Estado, por medio de gobiernos que las expresan, han golpeado seriamente las instituciones que se tenían como bases para una nueva historia y han arrasado sobre todo con derechos laborales. Han favorecido la reconstitución de sociedades jerárquicas, además de beneficiarse con la captación privilegiada de los recursos públicos y el sometimiento del Estado a sus intereses crematísticos y rentistas.

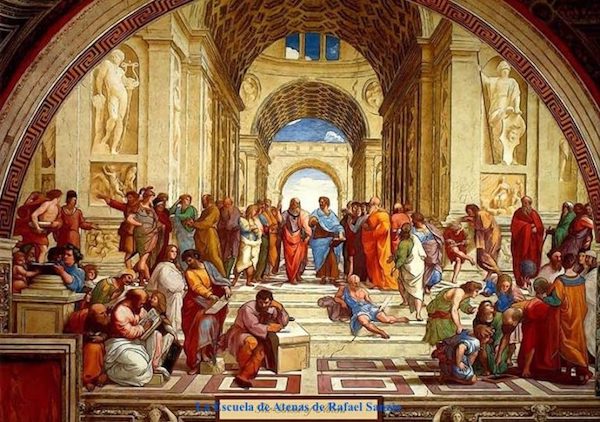

En América Latina tanto Ecuador como Argentina han pasado a ser los países a la punta de lo que son las repúblicas democráticas oligárquicas (https://t.ly/UydyA), si seguimos los conceptos y el sentido que tuvo la democracia en la antigua Grecia, estudiada en Filosofía y democracia en la Grecia Antigua por la historiadora Laura Sancho R.

En Ecuador pocos propietarios (olígoi) controlan los poderes económico y político (kratos); y han sometido a la población (démos) a condiciones en las cuales solo avanzan la inseguridad colectiva, el desempleo, la informalidad y el subempleo, el trabajo precario y flexibilizado, la dependencia externa, la corrupción privada. El presidente Javier Milei nuevamente ataca como aberrante a la justicia social, suponiendo que la redistribución de la riqueza es un “robo” a los propietarios de la misma (https://t.ly/PIDQC ; https://t.ly/z66ZN), mientras desconoce que es esa propiedad la que históricamente se ha erigido sobre la explotación humana y el robo al trabajo socialmente generado. Se identifica socialismo con pobreza, sin advertir lo que ha ocurrido con el neoliberalismo latinoamericano causante de la miseria en los países en los que sus consignas se han aplicado. Se reivindica como “libertad” sin Estado a un capitalismo de libre competencia y libre explotación a los trabajadores. En los dos países la defensa de la democracia-oligárquica se encamina a la criminalización y represión de la protesta social.

Blog Historia y Presente:

www.historiaypresente.com

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.