1. La derrota de Caxías

La capital paraguaya había caído, y el marqués de Caxías, comandante de las fuerzas aliadas, el 14 de enero declaraba el fin de la guerra. Pero él más que nadie sabía que una guerra no se gana por decreto.2 No había cumplido el falaz objetivo de la triple alianza: capturar a López para “liberar al Paraguay del tirano”. Con la caída de Asunción, Caxías había descubierto una lúgubre verdad, no existía separación entre López y el pueblo, tal como querían hacer entender los gobiernos de la triple alianza. López y el pueblo paraguayo eran una unidad. Esto lo notó claramente en esos calurosos días de enero. El pueblo antes que entregarse a los aliados optó por seguir a López hasta el final.

Agobiado y cansado de la guerra, Caxías, en febrero decide regresar al Brasil. Volvía con la carga de que López, que seguía combatiendo en las selvas paraguayas, se burló de la dignidad imperial. Retornaba humillado, nadie fue a recibirlo en el puerto.3 López se convirtió en una espada lacerante en el corazón del orgulloso Pedro II. Él había destruido el ejército paraguayo y entró triunfante a Asunción, pero López seguía resistiendo junto a su pueblo. Nunca un jefe vencedor de una guerra, la mayor del continente, se encontraría en medio de tanta soledad. Ese mes de febrero el triunfante marqués de Caxías se sentía derrotado.

2. El pueblo toma las armas

Así como el marqués de Caxías no llegó a comprender la obstinada resistencia paraguaya, muchos tampoco lo entenderían. Las razones de tanta tozudez del pueblo paraguayo al ejército invasor tenían raíces profundas, que provenían de la cultura guaraní, las formas de dominación colonial y la propia creación del Estado independiente durante el gobierno francista y de los López. Para entender la guerra contra la triple alianza hay que entender sus antecedentes históricos y culturales.

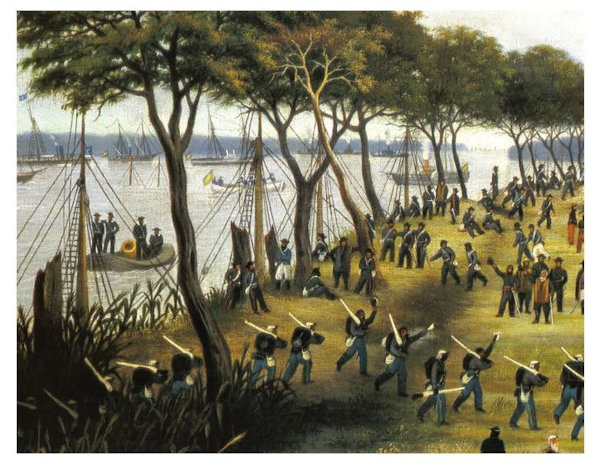

La guerra se dividió en dos etapas muy claras. La primera fue de ofensiva sobre territorio brasileño y argentino (la campaña de Mato Grosso, Corrientes, la Banda Oriental) cuyo objetivo era defender a Uruguay ante la agresión del imperio brasileño, y tratar de garantizar el equilibrio del río de la Plata. La guerra de ofensiva contó con el apoyo de las clases hegemónicas asuncenas que veían peligrar sus intereses comerciales frente a la eventual caída del puerto de Montevideo, con lo que el río de la Plata quedaría bajo el dominio del imperio brasileño. En la ofensiva participaron sólo las fuerzas regulares de López.4 La segunda etapa, desde la caída de Asunción, sería de resistencia, en la que entraría a participar activamente todo el pueblo paraguayo, incluidos los niños, mujeres y ancianos; una guerra total. Pero mucho antes de la caída, el 25 de noviembre de 1.867, las mujeres de Asunción ya pidieron armas para alistarse al ejército paraguayo.5

Con la toma de Asunción se producía un viraje en el rumbo de los acontecimientos bélicos, la guerra se convertía en una guerra de conquista para los aliados, para los paraguayos la guerra se convertía en una guerra popular.

3. La primera etapa del periodo independiente: los orígenes del Estado popular

Retrocedamos un poco en el tiempo para entender mejor estas cosas. En mayo de 1.811 la burguesía emergente (Yegros, Caballero, Iturbe), los “criollos” se alía a Francia, representante de las clases populares, contra la clase dominante de origen español. Pero una vez derrotadas las fuerzas españolas, Francia impediría la instalación de un régimen oligárquico tal como se estaba gestando en los demás países latinoamericanos y pretendía la elite asuncena. La burguesía emergente que no pudo controlar íntegramente el poder luego de la gesta de mayo, se vio compelida a aceptar el liderazgo de Francia, debido al gran apoyo popular que tenía.

El bloqueo comercial impuesto por Buenos Aires luego de la declaración de la independencia6 fue redoblado y ahogaba el comercio exterior paraguayo, hasta el punto de arruinar a la oligarquía comercial como clase, que se encontraría ante una disyuntiva difícil de resolver: el sometimiento a la oligarquía porteña_ vía alianza_ significaría su desaparición como clase, pero la declaración de independencia _ fundamental para su afirmación como clase hegemónica_ llevaba al irremediable bloqueo de parte de Buenos Aires.7 El aislamiento comercial_ medida extrema adoptada por Francia frente al bloqueo_ llevó a la virtual paralización de la oligarquía exportadora. Como consecuencia del bloqueo comercial las exportaciones cayeron vertiginosamente. Entre 1.800 (era colonial) y 1.839 (era independiente) la exportación de yerba cae de 2.739 a 113 toneladas; el tabaco, de 414 a 14 toneladas; y el cuero, de 4.831 a 918 toneladas.8 La clase emergente fue impedida así de cumplir su rol histórico: impulsar una revolución de carácter oligárquico liberal.

Dentro del régimen de férreo aislamiento, sin interferencias foráneas, Francia logrará construir la unidad del pueblo en base a una férrea ideología nacionalista y popular.9 La dinastía López, que originalmente pretendió liberalizar la economía se verá forzada a retrotraer al país al antiguo régimen de reclusión por la hostilidad de las dos potencias regionales (Argentina y Brasil) que intentarían permanentemente imponer su supremacía en el río de la Plata.10 Frente a la agresividad de éstas dos potencias el pueblo paraguayo se verá compelido a construir un blindaje nacionalista de carácter popular, hasta el punto que el patriotismo se convertiría en una ideología sólidamente sedimentada en la sociedad civil. La expoliación impuesta por Buenos Aires, aumentará el sentimiento nacionalista sin distinción de clases sociales.11

Dos elementos marcarían el devenir histórico independiente, la debilidad burguesa que le imposibilitó convertirse en clase dirigente, y el protagonismo popular bajo el liderazgo del doctor Francia. Las clases en ascenso tenían el poder económico y de las armas, pero Francia tenía el apoyo de las masas, requisito necesario para iniciar un proyecto revolucionario. En este complejo escenario, se produce la alianza de clases entre la burguesía y las clases populares durante la gesta libertaria. Paraguay se constituía así en el único país de América donde las clases populares tuvieron activo protagonismo en la revolución de independencia. La hegemonía popular se consolidaría definitivamente el 12 de octubre de 1.813, momento en que el Congreso, la primera asamblea auténticamente popular de América, proclama la creación de la República.12 El Congreso nombra a Francia y Fulgencio Yegros como presidentes del gobierno consular, pero Francia sería el verdadero conductor de la nación. Tras los turbulentos primeros años del consulado y de duras fricciones entre clases, Francia sería nombrado dictador supremo por un congreso popular en 1.816, y a partir de esa fecha es donde se aniquilaría definitivamente a la oligarquía como clase, y formalmente se constituirá el Estado popular.

4. La reforma agraria y la construcción del Estado popular

Tras la revolución el Paraguay no solo se convertiría en un Estado independiente, sino que se constituiría en un Estado popular. En febrero de 1.825 Francia resuelve que más de la mitad de las tierras de la región Oriental y la totalidad del Chaco pasen bajo la propiedad del Estado, con lo que iniciaría la primera reforma agraria de América Latina, entregando tierras en arrendamiento a los campesinos. Las tierras eran cedidas a precios simbólicos, a cambio que se produzca para el autoabastecimiento y así romper con la dependencia.13 Este es el factor fundamental sobre el que se edificaría todo el régimen popular: la no liberalización de la tierra, con lo que impidió la aparición de una clase propietaria rural. La tierra fue convertida en propiedad social. La reforma francista no fue una reforma agraria burguesa, como todas aquellas que surgieron después de la revolución francesa, sino que fue una reforma social de la tierra. Mientras las burguesías emergentes liberalizaban la tierra dando nacimiento a una gran masa de propietarios privados (productores-consumidores del mercado) Francia repartía tierras a los campesinos, convirtiendo éstas en propiedad colectiva: las estancias de La Patria.

Francia encarnaba la voluntad popular del Estado nación, el Estado como conductor de la sociedad.14Fue el reformador moral de la nación a la que otorgó una conciencia renovada ante la nueva etapa histórica que se abría con la desaparición del yugo español. Con la revolución paraguaya la organización política fue construida sobre la base de la cultura igualitaria guaraní: un proceso en que se forjaba una identidad entre el campesino guaraní y el Estado. De hecho, ya en el periodo colonial existía una cultura nacional que dio la fuerza y unidad para la creación del Estado independiente, que continuaría con los López.15

Durante el Virreinato del Río de la Plata, el Paraguay estaba sometido a Buenos Aires como provincia, pero con la revolución recupera su autonomía como pueblo nación, y al convertirse en República retornaba con fuerza la cultura comunitaria guaraní reprimida bajo la dominación colonial.

5. El campesino guaraní, la fuerza social y política

Francia revitalizó la cultura campesina guaraní.16 En octubre de 1.819, luego de la invasión de una plaga de langostas provenientes del Chaco, los cultivos habían quedado destruidos y recurre a la tradición guaraní de dos cosechas anuales. Ordenó una nueva siembra y se recuperaron los cultivos con resultados sorprendentes. Desde esa vez las cosechas volvieron a ser bianuales y se abandonó la práctica colonial de una sola cosecha por año.17

La cultura guaraní fue la fuerza vital para la creación del Estado nación, el sustento cultural clave para la construcción de la ideología popular.18 El igualitarismo francista fue la prolongación histórica del igualitarismo guaraní, y al recrear una sociedad de iguales redimía al indio del sometimiento colonial. La cultura campesina guaraní se convirtió en una fuerza contrahegemónica bajo la conducción de Francia.

El rasgo más importante del igualitarismo en el periodo independiente se experimentó en la abundancia de alimentos. Las estancias “La Patria” constantemente producían excedentes que eran redistribuidos entre los pobres en tiempos de sequía.19El excedente no sirvió como acumulación para la creación de una clase dominante, al contrario, con la redistribución colectiva se construía una forma de socialismo agrario durante el periodo (1.814-1.870) independiente.20 En 1.829, por ejemplo, Francia ordenaba el reparto de 800 animales vacunos de la estancia del Rosario a los pobres de la zona.21 Idelfonso Bermejo, un intelectual español contratado por Carlos Antonio López, llegará a decir que el gobierno paraguayo tenía una “estructura nacional, popular y socialista, anti oligárquico e igualitario”.22

Notas:

2 Thomas Whigham, “La Guerra de la Triple Alianza”, Volumen III, Pág. 310-311, Taurus, Asunción, octubre, 2013.

3 Thomas Whigham, “La Guerra de la Triple Alianza”, Volumen III, Pág. 314, Taurus, Asunción, octubre, 2013.

4 Juan Crisóstomo Centurión, Memorias o Reminiscencias sobre la Guerra del Paraguay”, Tomo I, pág. 172-176,” El Lector, Asunción, 12 de agosto 1987. Véase también Pág. 211-215.

5 Oscar Pineda, “Cronología Básica de la Historia Paraguaya”, Pág. 42, Editorial Don Bosco, setiembre del 2009, Asunción.

6 Paraguay era una provincia de Argentina y jamás aceptaría su independencia.

7 Buenos Aires siempre consideró una provincia más a Paraguay y por tanto con derecho a impedir que se convierta en nación independiente, y por ese motivo el país adquirirá la fama de una provincia rebelde.

8 Milda Rivarola, “Vagos, Pobres & Soldados”. La domesticación del trabajo en el Paraguay del siglo XX, Servi Libro, Pág. 38/39, Asunción, 2010.

9 Frank O. Mora – Jerry W. Cooney, “El Paraguay y Estados Unidos”, Intercontinental Editora, Pág. 17, 2009, Asunción.

10 La política de aislamiento no fue una acción unilateral de Francia. El férreo bloqueo comercial de Buenos Aires obligaba a esta medida.

11 Sergio Guerra Vilaboy, “Paraguay: de la Independencia a la Dominación Imperialista” Pág. 38/39, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984

12 Richard Alan White, Richard Alan White, “La Primera Revolución Radical de América. Paraguay (1811-1870)” Pág. 57, Ediciones República, Asunción, octubre de 1984.

13 Fabio Aníbal Jara Goiris, “Paraguay. Ciclos Adversos y Cultura Política”, Pág. 110, Servi Libro, Asunción, 2004.

14 Justo Pastor Benítez, “La Vida Solitaria del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Dictador del Paraguaya”, Pág. 83, Biblioteca Bicentenario, Servilibro y Fundación Cabildo, mayo del 2010, Asunción.

15 Bartomeu Melià, “Una Nación Dos culturas”, RP Ediciones y CEPAG, Pág. 69/71, octubre de 1990, Asunción.

16 Podríamos decir que únicamente en Paraguay se logra poner en práctica el principio enunciado por Rousseau en su “Contrato Social”, en el que habla que el individuo debería someterse a la voluntad general de la sociedad por sobre los intereses individuales en la búsqueda del bien común.

17 Richard Alan White, “La Primera Revolución Radical de América. Paraguay (1811-1870)” Pág. 140/141, Ediciones República, Asunción, octubre de 1984.

18 Justo Pastor Benítez, “La Vida Solitaria del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Dictador del Paraguaya”, Pág. 148, Biblioteca Bicentenario, Servilibro y Fundación Cabildo, mayo del 2010, Asunción

19 Whigham, Thomas y Cooney W. Jerry, “El Paraguay Bajo el Doctor Francia”, El Lector, Pág. 62, Asunción, 1996

20Fabio Aníbal Jara Goiris, “Paraguay. Ciclos Adversos y Cultura Política”, Pág. 95, Servi Libro, Asunción, 2004.

21 Nidia A. Areces y Beatriz González de Bosio, “El Paraguay durante los gobiernos de Francia y los López”, Pág. 64, ABC color y El Lector,2010, Asunción

22 Nidia R. Areces, “De la Independencia a la Guerra de la Triple Alianza”, en Historia del Paraguay, Pág. 174, Taurus, Asunción, mayo del 2011.

Bernardo Coronel, historiador y antropólogo. Esta obra de su autoría, en su momento, fue publicada por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, y por nuestra parte la iremos publicando en entregas semanales.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.