El presidente que más tiempo lleva en el cargo en todo el mundo, Pau Biya, se presenta a otro mandato. El gobierno autocrático de Biya proviene directamente de una brutal guerra colonial que Francia emprendió en las décadas de 1950 y 1960, una guerra que ha mantenido oculta al mundo exterior.

En las décadas de 1950 y 1960 Francia emprendió una brutal guerra colonial en Camerún al tiempo que lograba mantenerla prácticamente oculta. La historiadora estadounidense Caroline Elkins considera el silencio que siguió a la represión del movimiento Mau Mau en Kenia por parte de los británicos un ejemplo de «amnesia autoimpuesta», una expresión que también se puede aplicar a Camerún: se hizo todo lo posible para que esta guerra invisible no volviera nunca para acosar la memoria oficial francesa.

Esta amnesia organizada ha llevado a algunos episodios sorprendentes o, cuando menos reveladores. Cuando el entonces presidente francés François Fillon visitó Yaundé en mayo de 2009, un periodista le preguntó por la responsabilidad de Francia en el asesinato de líderes nacionalistas cameruneses. El presidente contestó sorprendido, con una mezcla de ignorancia y desprecio: «Niego totalmente que los franceses participaran de alguna manera en asesinatos en Camerún. ¡Todo es una pura invención!».

Pero los fantasmas tienen la costumbre de volver para atormentarnos. Desde hace algunos años una nueva generación de historiadores cameruneses ha estado investigando en los archivos y viajando por todo Camerún para entrevistar a las últimas personas supervivientes. Es una carrera contra reloj ya que los archivos, que no están bien conservados, se deterioran rápidamente debido al clima tropical del país. Por lo que se refiere a los testigos presenciales, quedan pocos en un país en el que la esperanza de vida es de solo 55 años.

Se trata, por lo tanto, de un trabajo difícil y que también requiere valor: la guerra sigue siendo un tema extremamente sensible para el régimen camerunés, un régimen que desde 1982 sigue estando dirigido por el ultrautoritario nonagenario Paul Biya, heredero directo de Ahmadou Ahidjo (1924–89), el dictador al que Francia instaló en el poder tras la independencia. Con todo, varias asociaciones que reúnen a veteranos, historiadores y activistas nacionalistas trabajan para sacar a la luz las historias ocultas.

«Unos episodios muy dolorosos»

En una visita de Estado a Yaundé [el entonces presidente francés] François Hollande habló de los «muy dolorosos episodios» que habían acompañado a la independencia de Camerún. ¿Por qué lo dijo? Aunque esa palabras pasaron prácticamente desapercibidas en Francia, la opinión pública camerunesa las acogió con cierto alivio.

Las más altas autoridades del Estado francés personificadas por el presidente de la República reconocían por primera vez que, en efecto, algo había ocurrido en Camerún durante la descolonización. En referencia a la represión en las regiones de Sanaga-Maritime y Bamileke, Hollande incluso afirmó que estaba dispuesto a «abrir los libros de historia y los archivos».

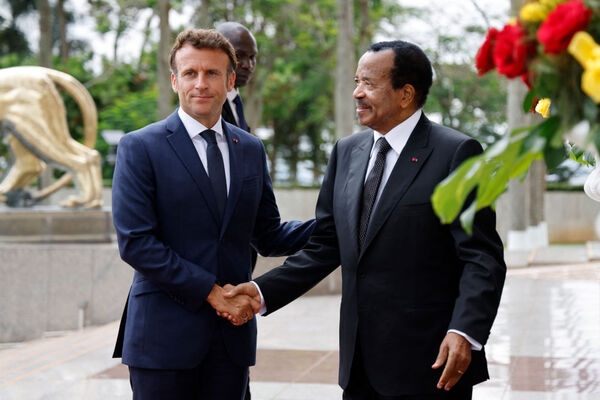

Siete años después, el 16 de julio de 2022, el sucesor de François Hollande, Emmanuel Macron, también visitó Yaundé y del mismo modo anunció que se iba a iniciar un «proceso de investigación» y prometió abrir los archivos a una comisión conmemorativa compuesta por investigadores y artistas franceses y cameruneses. «Los historiadores han investigado este pasado: nos dicen que hubo un conflicto, se utilizó la palabra guerra», afirmó Macron. «Esclarecer el pasado es tarea de los historiadores».

Esta estrategia le permitió posponer cualquier reconocimiento de los crímenes de Francia durante al menos dos años, el plazo concedido a la comisión para entregar su informe. También ocultaba el hecho de que los historiadores han investigado durante décadas archivos que estaban disponibles y han demostrado claramente la mayoría de los hechos principales.

No es de extrañar que la comisión, presidida por la historiadora francesa Karine Ramondy, que presentó su informe a los presidentes Macron y Biya a finales de enero 2025, confirmara las conclusiones a las que habían llegado previamente otros historiadores: durante las décadas de 1950 y 1960 Francia emprendió una «guerra» en Camerún que causó la muerte de decenas de miles de personas y empleó en ella las mismas tácticas que había utilizado en Argelia: tortura, bombardeos, reasentamiento forzado de habitantes de las aldeas en otros lugares, asesinatos políticos, guerra psicológica, etc.

En Camerún se recibió con escepticismo el informe, que fue elaborado por catorce historiadores franceses y cameruneses, y se basa en archivos conocidos previamente y documentos recién desclasificado. Aparte de ofrecer pocos datos nuevos, a pesar de las miles de páginas de las que consta, el informe estuvo acompañado de una «iniciativa artística» dirigida por el cantante camerunés Blick Bassy. El objetivo de la iniciativa es popularizar las conclusiones del informe y fomentar la «reconciliación« franco-camerunesa por medio de diferentes actividades culturales: películas, canciones, juegos de vídeo, talleres de cocina, concursos de peluquería, inmersiones virtuales en 3G en maquis reconstruidos, etc.

Esto nos lleva a preguntarnos si esta comisión refleja un deseo real de «esclarecer» la guerra de Camerún e iniciar una política genuina de reconciliación y reparación, o simplemente es otra táctica de relaciones públicas por parte de un presidente francés deseoso de convertir las polémicas históricas (con Ruanda, Argelia y ahora Camerún) en ejemplos de su «método disruptivo».

Poder blando

En cualquier caso, está claro que las «iniciativas para el recuerdo» emprendidas por los dirigentes franceses en los últimos años forman parte de una nueva estrategia de poder blando. En un momento en que el «sentimiento anti-Francia» se extiende por toda África y las potencias rivales invaden el patio trasero colonial de Francia, París busca nuevas maneras de demostrar su buena voluntad. La comisión fruto de ello, cuyos miembros están nombrados directamente por el Palacio del Elíseo, da la impresión de que se ha pasado una página de la historia. Y el tímido reconocimiento de unos pocos crímenes del pasado, revelados con cuentagotas, dan la impresión de que ya no hay nada que investigar. Como señala el historiador Noureddine Amara, la «reconciliación» que pide Emmanuel Macron parece más un ejercicio de «pacificación de la memoria» destinada a silenciar a aquellas personas que rechazan las interpretaciones anestesiantes fomentadas por la historia oficial.

Para entender la situación embarazosa en la que se encuentra el Elíseo o su cautela es importante tener en cuenta que la guerra en Camerún no pertenece a una época pasada que puede ser archivada en los libros de historia como viejos papelotes en un cajón que es mejor olvidar, sino que esta guerra sigue siendo hoy en día una cuestión candente.

¿Cómo se puede entender el Camerún postcolonial si se omite el hecho de que nació por medio de una guerra? ¿Como se puede concebir el futuro de Camerún si no entendemos que esa guerra, que oficialmente nunca existió y, por tanto, todavía no ha terminado, continua en forma de un régimen despótico que todavía hoy dirige el país? ¿Cómo podemos creer en la amistad franco-camerunesa de la que durante décadas se han jactado los altos cargos cuando sabemos que esas palabras ocultan un sistema que ha perpetuado una relación profundamente desigual?

Las autoridades francesas, que tienen que hacer frente a unas exigencias cada vez más apremiantes respecto a la memoria histórica de este conflicto, se encuentra atrapadas en una maraña de contradicciones. La primera y quizá la más importante es la diferencia entre mito y realidad histórica. Aunque a Francia le gusta calificarse de «patria de los derechos humanos», se niega tozudamente a revisar honestamente los capítulos del pasado que contradicen esta halagadora imagen que tiene de sí misma.

El llamamiento que hicieron en 2005 varios parlamentarios franceses a que los libros de historia reflejaran los «aspectos positivos» de la colonización y la obsesiva negativa a cualquier forma de «arrepentimiento» no son sino dos ejemplos de las dificultades de Francia para romper con la mitología elaborada por ella misma y los relatos esencialistas. No, Francia no tiene un espíritu generoso de natural: como todas las naciones imperialistas, cuando están en juego sus intereses materiales nunca ha dudado en pisotear los grandes principios que afirma representar.

Mitologías de Françafrique (1)

La descolonización de lo que fuera el «África negra francesa» también forma parte de esta mitología nacional, puesto que generalmente se describe como un proceso pacífico en el que Francia guió a sus colonias hacia la independencia de forma completamente desinteresada. Pero este relato es rebatido por todas aquellas personas que tratan de esclarecer los sangrientos acontecimientos que jalonaron este periodo, desde la masacre de Thiaroye en 1944 (2) a la represión del levantamiento malgache en 1947, el castigo de los activistas políticos de Costa de Marfil entre 1948 y 1950, y la Operación Écouvillon en Mauritania diez años después.

Estos episodios ignorados con demasiada frecuencia y muchos otros desmienten el relato oficial y demuestran que desde la perspectiva de París la descolonización del África francesa no significaba el final de la influencia francesa en la región. El régimen neocolonial conocido como «Françafrique» se aseguró de ello.

Aquí vemos la otra contradicción en la que los dirigentes franceses han caído en las últimas décadas. Aunque juran constantemente haber roto con Françafrique, en el mejor de los casos sus políticas han consistido en la práctica en reformar los instrumentos tradicionales de la política africana de Francia para adaptarlos al espíritu de la época. Desde principios del siglo XXI Francia se encuentra en cierto modo en una situación comparable a la que había en las décadas de 1940 y 1950, cuando sus dirigentes decidieron reformar el sistema colonial para no «perderlo todo».

Lo que hoy se niega a pasar a mejor vida es el sucesor de este sistema (a pesar de que periódicamente se informa de que ha desaparecido). Las sociedades africanas (sobre todo la juventud) a las que afecta la globalización, la migración, un acceso cada vez mayor a la información y la aparición de nuevos agentes en el escenario internacional, están perdiendo interés en las antiguas potencias coloniales. Miran a otra parte, a Estados Unidos, Canadá, Rusia, China o Brasil, e inventan nuevas maneras de vivir, de luchar y de resistir.

Francia, que todavía conserva sus fantasías de grandeur [grandeza] y está completamente decidida a «mantener su presencia en África», ha caído así en su propia trampa. Está atrapada entre dos épocas. Una es un pasado tozudo, la época de una Françafrique creada durante la Guerra Fría y la descolonización. La otra es un futuro cada vez mas impaciente e impulsado por las generaciones más jóvenes hartas de viejos autócratas que actúan como funcionarios de las antiguas potencias coloniales. La manera en la que el pueblo tunecino (en 2011) y el de Burkina Faso (en 2014) se libraron de sus respectivos dictadores, Zine el-Abidine Ben Ali y Blaise Compaoré (ambos grandes amigos de Francia) son ejemplos elocuentes de estos cambios, lo mismo que los golpes militares que han conmocionado el Sahel desde 2021 y llevado al poder en Mali, Burkina Faso y Níger a juntas militares hostiles a París.

El régimen camerunés pierde fuerza

Camerún, como otros países, es un ejemplo a su propia manera del abismo cada vez mayor que hay entre las élites africanas y los pueblos del continente. El pueblo camerunés está gobernado por un presidente que tiene actualmente 92 años y que gasta cantidades astronómicas de dinero en estancias a cuerpo de rey en Europa, mientras que la población ordinaria, la mitad de la cual es menor de 18 años, viven en unas condiciones extremadamente difíciles y tiene, según el Banco Mundial, unos ingresos medios menores de 100 euros al mes.

Los dirigentes franceses saben muy bien que Biya, heredero directo Ahidjo, bajo cuyo gobierno fue primer ministro desde 1975 a 1982, no puede durara eternamente. Deben tomar una decisión ahora: seguir apoyando al régimen autoritario de Yaundé, cuya única legitimidad radica en unas elecciones amañadas, un sistema generalizado de corrupción y la represión rutinaria de la oposición política, o escuchar por fin al pueblo que, como todos los demás, quiere participar en la construcción de su futuro.

El sistema de Biya está perdiendo fuerza hoy en día, mientras que la impaciencia aumenta en cada rincón del país. Camerún, cuyas regiones anglófonas (3) han sido durante casi diez años el escenario de un sangriento conflicto armado, está al borde de una nueva explosión. Tras haber aprendido de lo ocurrido en Túnez, Burkina Faso, Mali, Níger, Gabón y más recientemente en Senegal, las autoridades francesas son muy conscientes de ello, puesto que ven que por todo el continente está creciendo un movimiento antifrancés. Saben que, tras haber permanecido en silencio durante mucho tiempo respecto a sus propios actos y a los de los regímenes de la Françafrique que ellas llevaron al poder en las ultimas décadas, existe un verdadero peligro de que estas autoridades francesas sean uno de los primeros objetivos de una revuelta popular en Camerún. En ese caso puede volver a surgir de pronto la guerra que durante demasiado tiempo ha permanecido oculta. Tarde o temprano hay que pagar por todos los crímenes cometidos.

Thomas Deltombe, Manuel Domergue y Jacob Tatsitsa son los autores del libro The Cameroon War: A History of French Neocolonialism in Africa, publicado por Verso Books del que este artículo es un extracto.

Notas de la traductora:

(1) El término Françafrique designa el conjunto de las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias africanas para denunciar el carácter ambiguo y opaco de la relación. Françafrique está constituido por redes de influencia, y lobbys de actores franceses y africanos que intervienen en los dominios económico, político y militar para apropiarse tanto de las riquezas relacionadas con las materias primas como de la ayuda pública al desarrollo (nota tomada de la definición del término en http://www.toupie.org/Dictionnaire/France_afrique.htm).

(2) El 1 de diciembre de 1944 gendarmes franceses, reforzados por tropas coloniales, dispararon contra los «tirailleurs» senegaleses (fusileros) recién desmovilizados tras haber servido en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos eran exprisioneros de guerra y se manifestaban para reclamar el pago de las pagas que les debía el ejército francés. 35 tirailleurs fueron asesinados y 34 fueron condenados a prisión. Por su parte, la Operación Écouvillon (conocida como Operación Teide en castellano) fue una operación militar conjunta franco-española durante la Guerra de Ifni. Tuvo lugar del 10 al 24 de febrero de 1958 en el Sáhara que estaba bajo dominio español. El objetivo principal de la operación era suprimir la resistencia saharaui y asegurar el dominio español sobre el territorio.

(3) Aunque en Camerún se hablan unas 230 lenguas (incluidas 55 lenguas afroasiáticas, dos lenguas nilosaharianas y 173 lenguas nigerocongolesas), las lenguas oficiales son el francés y el inglés, una herencia del colonialismo, puesto que casi todo el actual territorio camerunés fue colonia francesa y solo una pequeña parte del oeste del país limítrofe con Nigeria fue colonia británica entre 1916 y 1960. A pesar de que Alemania ocupó colonialmente todo Camerún durante algunas décadas hasta la Primera Guerra Mundial, la lengua alemana no tiene presencia efectiva.

Texto original: https://jacobin.com/2025/07/france-cameroon-colonialism-war-biya/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.