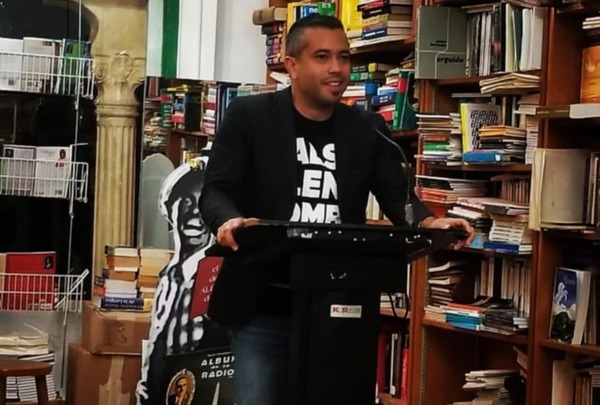

César J. Pérez Lizasuain es profesor de Sociología Jurídica en la Universidad de Puerto Rico. Posee un Doctorado en Derecho y Sociedad (2011-2015) de la Università degli Studi di Milano, en Italia. También tiene un Doctorado en Jurisprudencia (2005-2008) de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, y una Maestría en Sociología del Derecho (2008-2009) en el Instituto de Sociología del Derecho, Oñati, España. Estudió su grado de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno (1999-2003) en la Universidad de Puerto Rico. Ha contribuido con diversas publicaciones como Claridad, Rebelion.org, Diálogo, 80grados y la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe. Su obra más reciente es un libro titulado Rebelión, no-derecho y poder estudiantil, publicado en 2018. Pérez Lizasuain ha contestado nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.

– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?

– César J. Pérez Lizasuain (CJPL, en adelante) – A mí me parece que, en este momento y ante las actuales circunstancias, se requieren cambios tácticos, de cara a adelantar o conseguir nuestros objetivos históricos. El momento exige adaptaciones, tanto tácticas como estratégicas, para poder avanzar en esos objetivos políticos.

Insisto en que estamos ante una contradicción principal, una “metacrisis”, una crisis estructural del modelo de dependencia colonial. Lo que debe estar sobre la mesa no es el tema de las reparaciones, sino el de una propuesta concreta al gobierno de Estados Unidos para desarrollar, entre ambas naciones, un proceso de transición ordenada hacia la independencia. Ese proceso debe contemplar el manejo conjunto de asuntos como la deuda pública, los fondos federales y su paulatina sustitución por una economía nacional, la ampliación de la base productiva en Puerto Rico, y temas relacionados a la seguridad, fronteras, ciudadanía y moneda.

Ahora bien, en el ámbito político y de lucha de los pueblos, existen contradicciones principales y secundarias, incluso contradicciones de carácter general. El colonialismo en Puerto Rico es una de estas últimas: permanente, transversal a todo el entramado social, político y cultural. Pero hay momentos en los que, debido a dinámicas económicas y políticas, esa contradicción general puede no ocupar el lugar de contradicción principal.

Por ejemplo, el modelo económico de “Manos a la Obra” que siguió a la década del 30 y se consolidó en los 40 y 50 representó una ampliación limitada de la base productiva, mejoras en movilidad social, poder adquisitivo, y la creación de un proletariado asalariado. Aun siendo un modelo colonial y dependiente, significó ciertas mejoras en calidad de vida. Claro, eso vino acompañado, como parte del propio proyecto de modernización, de un éxodo masivo de puertorriqueños convertidos en mano de obra barata en Estados Unidos. Ese proceso generó una subjetividad colonial, o sea, una conciencia colectiva, que vinculaba el desarrollo económico y progreso a la integración colonial con Estados Unidos. Eso se va a sumar a la represión contra el independentismo, en cierta medida tolerado por las mayorías, porque retaba precisamente la subjetividad que acabo de describir.

La situación actual es muy distinta. Ese modelo de dependencia colonial entró en crisis en la década del 70, y desde entonces hemos vivido una acumulación de crisis irresueltas. Esa acumulación ha dado paso a lo que llamo una metacrisis: un quiebre del modelo económico, político y también subjetivo. Han cambiado las condiciones objetivas y subjetivas del país.

De todas formas, esa ilusión de que nuestra integración al sistema económico estadounidense traería desarrollo y progreso se ha roto. La metacrisis quebró ese imaginario. Lo que se ha consolidado es un “neoliberalismo colonial”: un proceso violento de asentamiento colonial, de despojo de nuestros patrimonios, nuestros bienes comunes, y nuestra seguridad social, para ponerlos al servicio del capital financiero y de Wall Street. Pero claro, la metacrisis es también un dispositivo de poder y de gobierno, desde el cual se ha implantado el modelo de acumulación colonial-capitalista asociado al neoliberalismo.

De ahí surgen las privatizaciones, el estancamiento salarial, la inflación, la reforma laboral, la Ley 7, los recortes a pensiones, el colapso del sistema de salud, y la tragedia del huracán María. María tocó tierra apenas a un año de haberse aprobado PROMESA y justo cuando todas nuestras instituciones habían sido desmanteladas, incluyendo las de seguridad civil, como las 600 escuelas que servían de refugio. Ese desmantelamiento nos costó aproximadamente 5,000 vidas. En comparación, con un huracán similar como el de Georges en 1998, hubo apenas entre 5 y 7 muertes.

A esto se suma el colapso del modelo político del 52, atado a un modelo económico dependiente. En 2016, el Congreso de Estados Unidos desmanteló ese modelo, suspendiendo parcialmente la Constitución de Puerto Rico mediante PROMESA. El Congreso pasó a ser el garante directo de Wall Street, enfocado en proteger sus intereses y mantener la renta inhumana generada por la deuda ilegítima que pesa sobre Puerto Rico.

Todo eso ha movido el colonialismo de contradicción general a contradicción principal. Y esa contradicción se agudiza con la deriva autoritaria del gobierno estadounidense, un proceso del cual el gobierno de Donald Trump es meramente parte y síntoma, pero no causante, que se puede trazar desde los años 80, y que se acelera con la “guerra contra el terrorismo”, la activación de la Doctrina de Seguridad Nacional y las invasiones a Iraq y Afganistán. La politóloga estadounidense, Wendy Brown, lo describe como un proceso de “des-democratización”, no solo de las instituciones, sino también a nivel cultural y subjetivo en ese país.

A esto se suma la reconfiguración geopolítica en el plano internacional y el papel del imperio estadounidense en ese proceso, con repercusiones tanto internas como externas. Al parecer, hoy se ve con mayor claridad lo vaticinado por Aimé Césaire: la violencia económica y militar que Estados Unidos ha exportado, le regresa como boomerang. Ahora llega Trump, con una agenda que busca responder a esa doble crisis: hacia el exterior con una reconfiguración imperial, y hacia el interior con su “America First”, guerras arancelarias, y el intento de imponer una “racionalización”, como le llamaba Max Weber, extrema al aparato burocrático estadounidense en clave neoliberal. Ese desmantelamiento del aparato burocrático y reducción del gasto público, dirigido por Elon Musk, tendrá repercusiones importantes para Puerto Rico: con una economía subdesarrollada, deterioro de infraestructura, 50% de la población en pobreza, una fuerza laboral que no supera el 44% y buena parte de la población depende de ese dinero para alimentarse. Ya tuvimos un primer aviso y tendremos que estar atentos a la aprobación del nuevo presupuesto este verano.

Ante este panorama, una transición acordada y ordenada hacia la independencia es la única alternativa para evitar una posible crisis humanitaria. Y en ese contexto, prefiero hablar de un proceso de transición hacia la independencia, y no centrarme en las reparaciones.

– WRS – ¿Qué relación si alguna ves entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?

– CJPL – La migración de los puertorriqueños a Estados Unidos, en esta última ola, responde a una lógica distinta a la que caracterizó la migración durante la implementación del proyecto Manos a la Obra. En ese momento, la migración fue parte integral de ese modelo.

La migración más reciente surge precisamente a raíz de las condiciones generadas por la metacrisis. Es el resultado directo del colapso estructural del modelo económico de dependencia. También obedece a las relaciones de poder que se desarrollan en el marco de la lógica centro-periferia del sistema-mundo capitalista: Estados Unidos como centro y Puerto Rico como periferia que suple mano de obra barata. Como periferia, Puerto Rico es un territorio al borde del colapso, atrapado en un modelo económico subdesarrollado, dependiente y sin soberanía política para poder buscar soluciones estructurales a una crisis estructural.

En la fase actual del colonialismo en Puerto Rico — que yo describo como una “fase superior” — ya no se trata tanto de aquella economía de invitación que ofrecía incentivos contributivos a empresas estadounidenses a cambio de mano de obra barata. Hay que recordar que, pese a algunas mejoras materiales, los puertorriqueños, haciendo las mismas labores que trabajadores en Estados Unidos, recibían salarios significativamente menores.

Esta fase superior del colonialismo se caracteriza por algo distinto: la configuración de un colonialismo de asentamiento, cuyas consecuencias se sienten especialmente en la transformación del espacio físico y geográfico del país. Comunidades enteras están siendo expulsadas.

No es que los beneficios corporativos hayan desaparecido — esa dinámica persiste, pero en menor grado. Lo que ha ocurrido es que el territorio se ha convertido, como decía Ricardo Rosselló tras el huracán María, en un “blank canvas”. Ese “lienzo en blanco” ha creado la oportunidad para transformar a Puerto Rico en un paraíso fiscal, en un espacio para el fraude financiero (como han apuntalado algunas entidades internacionales), el blanqueo de capital, y el despojo sistemático de nuestros recursos naturales. Es decir, ese lienzo blanco creó oportunidades para los poderosos e incluso también para estadounidenses con mayor poder adquisitivo que los puertorriqueños.

A pesar de estar sumidos en un decrecimiento económico que ahora cumple 20 años, el único sector que ha mostrado un crecimiento constante es la industria del turismo, que ha registrado cifras récord recientemente. Se trata, sin embargo, de una economía no productiva, orientada al servicio, que está generando otros problemas y que no ofrece una salida real a la crisis estructural que enfrentamos. Estamos viviendo una transición de modelo económico de dependencia a otro, incluso más precario. Esa transición va a exigir un re-disciplinamiento de la clase trabajadora, sumado a más gentrificación, desplazamiento, colonialismo de asentamiento, migración, estancamiento o decrecimiento poblacional (el hecho de que hoy en día mueren el doble de personas que las que nacen).

La diferencia es que, en esta ocasión, enfrentamos una crisis de carácter existencial. El famoso “Puerto Rico sin puertorriqueños” ya no es un mero deseo de las elites coloniales: es un proceso en marcha.

– WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?

– CJPL – He sido muy crítico del tratamiento cultural y mediático que se le ha dado a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos en los últimos años. Hay dos extremos. Por un lado, se ha desarrollado un prejuicio cultural que, a mi entender, está enraizado en una subjetividad colonial muy profunda. Pienso mucho en Fanon, cuando describe cómo el colonizado envidia y odia al colono, y a la vez sueña con ser como él. En esa lógica, se construye un imaginario en torno a la diáspora, donde se asume falsamente que, al migrar, el puertorriqueño se convierte en colono, que vive al mismo nivel que el colono. Esa es una forma de falsa conciencia que se reproduce en muchas expresiones culturales.

Por otro lado, desde ciertos sectores liberales, progresistas, y parte de la izquierda, especialmente en los últimos años, se ha caído en una romantización igualmente ilusoria del papel político que juega la diáspora en relación con Estados Unidos y Puerto Rico. No simpatizo con ninguna de esas dos vertientes. He sido muy crítico de ambas, y particularmente de la visión política que romantiza a la diáspora.

En cuanto a ciertos sectores de la academia de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, sucede un fenómeno similar, pero a la inversa: se ha tendido a romantizar la situación del país hoy día. Se ha desarrollado, por un lado, una sobreestimación y una narración muy acrítica sobre aspectos culturales, muy superficiales, con referencias muy nostálgicas al Puerto Rico de “cuando todo era mejor”. Ese Puerto Rico, empapado en la figura mediatizada de Bad Bunny, y ahora teorizada hasta la saciedad por esa diáspora académica en Estados Unidos, es el país de “Manos a la Obra”. Se trata de expresiones muy débiles y apolíticas que tienden a tratar elementos folclóricos como los principales referentes de la identidad puertorriqueña. No veo esa tendencia teórica importada desde Estados Unidos, producida por un sector de la diáspora académica que se ve enroscada en una maraña de redes y financiamiento, muy distinta el imaginario identitario promovido por la base ideológica del Partido Popular Democrático y la óptica “ricardoalergista” sobre el asunto.

Por otro lado, también desde los mismos sectores se han romantizado diversas experiencias de resistencia, como lo ha sido con la llamada “autogestión comunitaria”, como las supuestas panaceas de la emancipación. En otro lado he publicado sobre este fenómeno y la manera en que las experiencias de autogestión, como se ha teorizado y mediatizado, ha sido subsumida por lógicas que refuerzan el imaginario neoliberal. Además, seamos honestos, muchas de esas experiencias mediatizadas en realidad operan a fuerza de “grants” y financiamiento de organizaciones no gubernamentales. Resulta paradigmático, la interpretación dominante para estos casos a través de la propuesta teórica de Yarimar Bonilla en su tan celebrado libro sobre los futuros no soberanos: la soberanía es solo la autogestión “decolonial” y “autosanadora” de comunidades aisladas, mientras que la independencia es una opción descartada o un «future past».

Sin embargo, el rol de una diáspora politizada puede ser fundamental para amplificar mensajes, redoblar esfuerzos e incidir en el balance real de fuerzas en este momento. Pero eso requiere una ruptura con el chantaje político que el Partido Demócrata ha impuesto sobre ella. Me refiero específicamente a la diáspora independentista, que es la que cuenta en este debate. Esa diáspora tiene que entender que, respecto a nuestros objetivos políticos, los aliados deben ser quienes se solidaricen con la independencia de Puerto Rico, dejando a un lado otras consideraciones propias de la dinámica cultural y política estadounidense, pero que no corresponden a nuestra realidad como pueblo.

– WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?

– CJPL – ¿Se puede resucitar a un aliado como Vito Marcantonio?

– WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?

5.2 CJPL – Pues no han sido capaces porque no está en su ADN, no está en la base cultural, histórica y política de su constitución ideológica. De paso, el anexionismo, en realidad, en términos culturales e ideológicos, se convierte en todo lo contrario, puesto que hay dos figuras que definen su identidad. La primera, en la figura del colonizado, como te expresaba hace algún momento, utilizando la expresión de Frantz Fanon, sobre ese anhelo, ese trauma, esa ansiedad permanente del sujeto colonizado, que sueña con ser libre solo en la medida en que se pueda asimilar al colono. Y claro, aquí hay una contradicción insalvable: el colonizado nunca será igual al colono mientras subsista el colonialismo; solamente se es igual al colono mientras duerme y sueña. Esto lo decía Fanon, desde una perspectiva algo freudiana.

Y, por otro lado, el racismo se expresa también como efecto de los rasgos del complejo colonial de dependencia e inferioridad que, como dice Fanon, produce y crea el colono en el colonizado. Esto impregna a la ideología y movimiento anexionista. A eso Aaron Gamaliel Ramos le llama “anexionismo fundamental”, y es fundamental porque el racismo es parte constitutiva de esa formulación ideológica. Por anexionismo fundamental, se refiere, sobre todo, a la manera en que el anexionismo tuvo que readaptarse a las nuevas condiciones políticas creadas tras la invasión de 1898 y el establecimiento a la fuerza de la nueva soberanía estadounidense sobre Puerto Rico. Y sugiere Aron Gamaliel que parte de las estrategias que desarrolló el anexionismo consistió precisamente en resaltar, digamos, las similitudes que entendía compartían con la sociedad del colono, resaltando elementos como la blancura, el cristianismo y la supuesta pertenencia a la sociedad occidental. Y en ese afán, el anexionismo acá no ha sido, ni es, ni será antiimperialista por su afán de querer ser lo que no puede ser; y que solo puede serlo en sueños o reproduciendo la violencia que aprende del colono. De ese modo, no es casual que hayan sido precisamente sectores del anexionismo quienes activa y abiertamente colaboraron con la más feroz represión del movimiento independentista y con la articulación del terrorismo de derechas en el país, aliados con grupos de la ultraderecha ex-cubana.

Ciertamente, hay también algunas expresiones de determinados progresismos, como el de Ramón Grosfoguel y la llamada “estadidad radical”, por ejemplo, que intentaron precisamente crear, inventar, otorgarle un nuevo sentido al anexionismo con matices progresistas. Otro de esos intentos lo fue el giro táctico que trató de implantar Pedro Rosselló González en la década de los 90, cuando inspirado por la revolución social que representó el movimiento amplio por los derechos civiles en Estados Unidos en la década del 60, trata de trasplantar al contexto colonial puertorriqueño parte de esa narración política para persuadir al Gobierno y Congreso estadounidense, en el que invirtió millones de dólares en cabildeo, para presentar la cuestión de Puerto Rico como un asunto de violación de derechos civiles a millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en el territorio. En fin, ambos experimentos para impregnar un matiz supuestamente progresista al anexionismo se consolidan también en un tercero, y quizás es el último que veremos, que es en Victoria Ciudadana, que trata de combinar ambas tendencias y que tampoco tiene mayores repercusiones ni éxito.

Dicho todo esto, también hay que aclarar que el anexionismo atraviesa por una crisis ideológica e institucional importante. Y aunque sigue siendo una fuerza, su militancia electoral se ha reducido prácticamente a la mitad en un periodo de apenas diez años.

– WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?

– CJPL – Nada. Algunos sectores en Puerto Rico te podrán explicar, incluso con algún lujo de detalle, la cantidad de legislación presentada en el Congreso de Estados Unidos en los últimos 20 años. Y me voy a limitar al espacio-tiempo de los 20 años. Y no han significado realmente un impacto, o no han tenido un impacto significativo en el mejoramiento de vida de los puertorriqueños. En todo caso, recuerda que, como te mencioné anteriormente, estamos insertados en el contexto de un proceso de des-democratización y deriva autoritaria del imperio, que se vive tanto hacia el exterior como hacia su interior. Y en ese proceso, la colonia, el interés por el desarrollo de la colonia, es nulo. En relación con nuestros intereses —que son el procurar un mayor desarrollo económico, ampliar nuestra base productiva, generar buenos empleos, robustecer nuestros sistemas de generación y distribución eléctrica, de devolverle la educación al pueblo recuperando nuestras escuelas y desarrollando una campaña de alfabetización, de establecer relaciones económicas y diplomáticas con el resto del mundo, etc.—, pues ha sido completamente nulo. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años es, lo que he descrito en otro lado, una “evolución degenerativa” de esta relación y una intensificación de la violencia colonial en términos económicos y políticos. Ciertamente, el territorio se ha convertido en un espacio para producir renta, para la especulación financiera, para el fraude y el paraíso fiscal, un vertedero de renta fácil para la burguesía que representa el sector financiero en Estados Unidos. Esto también nos ha costado, sobre todo, el desmantelamiento de nuestra ya muy delicada seguridad social, reducción del gasto social, entre otras tantas cosas, incluida la salud de este pueblo, cuyo sistema atraviesa por una crisis muy severa.

Mira, en el transcurso de esos mismos 20 a 25 años, en esa deriva autoritaria y de des-democratización del imperio, las distintas administraciones estadounidenses, de ambos partidos políticos, han generado informes — desde George W. Bush, pasando por Barack Obama — que han hablado de la legalidad y la facultad constitucional que tiene Estados Unidos para disponer unilateralmente del territorio, es decir, de Puerto Rico. Y eso incluye cederlo o incluso venderlo. No es casual que en 2019 Trump ofreciera a Puerto Rico por Groenlandia como si se tratara de una transacción económica en el que intercambia mercancía. En términos constitucionales, aquí hay que entender el contexto del bloque histórico que estamos viviendo. Durante esa deriva autoritaria, desde la llamada “guerra contra el terrorismo”, la ampliación discrecional del poder ejecutivo para tomar decisiones unilaterales sin consultar al Congreso ha crecido exponencialmente. Esto tiene repercusiones tanto internacionales como domésticas, y aplica también al caso de Puerto Rico. Esos informes de Casa Blanca y la situación con Groenlandia lo reiteran.

Lo que te quiero decir con todo esto es que las distintas administraciones estadounidenses, simple y llanamente, nos siguen viendo igual que en 1898: como un botín de guerra. No ha habido ninguna acción por parte de ese gobierno — un gobierno continuo, que en apariencia se alterna entre dos partidos, pero que en el contexto colonial no ha generado transformaciones sustantivas. Ambos partidos se han conformado con ser custodios de Wall Street y del saqueo en el archipiélago.

– WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?

– CJPL – Pues hay varias maneras de ver esto. Primero, para atender el asunto de las reparaciones. Como te había mencionado, yo entiendo la línea que inspira la idea de que el proceso de autodeterminación de los puertorriqueños — y entiéndase autodeterminación como un proceso conducente a la independencia — debe incluir un reclamo de reparaciones por los daños causados. Sin embargo, nuestra situación no es la misma que la de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, marcada por una historia doméstica de discriminación y violencia derivada de la esclavitud.

Las Panteras Negras sostenían que la condición de las comunidades negras en Estados Unidos era una de naturaleza colonial. En 1972, Amílcar Cabral, el destacado revolucionario, intelectual y líder anticolonial de Guinea-Bisáu y Cabo Verde, tuvo la oportunidad de dirigirse en Estados Unidos a varios grupos envueltos en las luchas antirracistas y les aclaró que, aunque hay similitudes, en realidad no se trata de las mismas condiciones y que era importante reconocer sus situaciones concretas para desarrollar líneas de acción compatibles con los objetivos trazados. Nuestra situación es distinta, aunque ciertamente hay elementos en común. El centro del sistema mundo capitalista reproduce formas de opresión, discriminación y dependencia al interior de sus fronteras, y siempre habrá elementos que se asemejan o se replican. Pienso en el concepto de “colonialismo interno”, desarrollado por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, que ayuda a entender esas coincidencias.

Pero hay que entender otro principio. Los movimientos anticoloniales y revolucionarios entendieron — inspirados en Cabral, Lenin y tantos otros — que cada pueblo, cada nación, cada grupo social oprimido, desarrolla sus propias tácticas y estrategias según la singularidad de su contexto y las relaciones de fuerza en juego. Eso no quiere decir que no tengamos horizontes comunes ni que no aprendamos de luchas ajenas, incluyendo las que se dan dentro de Estados Unidos. De hecho, el independentismo puertorriqueño ha encontrado solidaridad en diversos momentos. Pero eso no debe desenfocarnos de nuestro objetivo histórico principal: la independencia y el fin de la condición colonial.

A lo largo de nuestra historia, desde antes incluso de la creación del primer partido independentista en 1912 — pienso, por ejemplo, en la Comisión a Washington liderada por Eugenio María de Hostos en 1899 — y durante todo el siglo XX, se han promovido iniciativas tanto desde el independentismo como desde el Congreso estadounidense. Algunas de estas impulsadas por aliados como Vito Marcantonio; otras por figuras hostiles como Tydings; y más tarde por congresistas como Ronald Dellums o John Bennett Johnstone. En todos esos casos, se han planteado marcos legales y, en ocasiones, económicos para facilitar una transición ordenada hacia la independencia.

Filipinas es un ejemplo de ese tipo de transición: tuvo un periodo de 10 años desde 1935, culminando en 1946, interrumpido momentáneamente por la Segunda Guerra Mundial. Creo que nuestro enfoque tendría que estar en un marco transicional como ese, en el que se buscaría el manejo efectivo de las transferencias federales durante un periodo determinado que permita ampliar nuestra base productiva y fomentar el desarrollo económico. Y, por otro lado, permitir una reestructuración efectiva de la deuda, sin la imposición de una Junta de Control Fiscal.

Yo sé que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dos cosas con respecto a cómo lograrlo. En primer término, a pesar de algunos discursos ahistóricos o suprahistóricos — que incluso han penetrado diversos sectores de izquierda y del propio independentismo —, si algo ha demostrado este pueblo es no solo su capacidad de resistencia, sino también su agencia. Ciertamente, la situación colonial no se resolverá esperando que la fruta madura caiga del árbol. La agencia colectiva y política es necesaria. La superación del marco subjetivo y psicológico de la dependencia colonial, del complejo de inferioridad, debe trabajarse en el camino.

A mí me parece que hay muchas cosas que han cambiado. Insisto: el principal dispositivo de subjetivación en los últimos 20 años ha sido la metacrisis que mantiene a este país al borde de una crisis humanitaria. El desplome de la calidad de vida de las mayorías ha sido considerable. Y aquí regreso con Fanon, como faro, como bujía. En “Los condenados de la tierra”, Fanon tiene palabras muy duras al contestar precisamente esta pregunta que tú me haces. Fanon dice que el tratamiento más efectivo contra el colonialismo es la violencia. Reconoce diversas fases de lucha y le atribuye a la violencia un poder destructivo y, al mismo tiempo, curativo porque rompe con viejas ataduras. En nuestro caso, en pleno siglo XXI, no se trata de una violencia a campo abierto como la que vivió Argelia. Pero sí hemos vivido, en las últimas dos décadas, una violencia económica y política devastadora, generada por la crisis misma. Por eso insisto en que hoy, el principal dispositivo de subjetividad es la metacrisis del modelo de dependencia colonial. Insisto, esa es la grieta por donde puede surgir algo nuevo.

Particularmente en esta coyuntura histórica que no solo está determinada por lo que sucede en Puerto Rico, sino también por los acontecimientos en Estados Unidos y la reconfiguración de la geopolítica internacional, el independentismo debe concentrarse y organizarse ahora más allá de aspiraciones electorales, con el objetivo de provocar una especie de “doctrina de shock” entre la gente; muy especialmente debido al vacío político que deja el giro táctico del Partido Independentista Puertorriqueño cuando evade el tema de la independencia. Una especie de doctrina del shock invertida, que no sea para dominar o que responda a los intereses de los poderosos, pero que sí comience a cuestionar de forma más directa el imaginario colectivo y el sentido común — ya en crisis — de los puertorriqueños, incluso a incomodarlos. Creo que esa es la tarea principal del independentismo en este momento.

Además, el terreno está fértil. Hay oídos dispuestos a escuchar. Existe un marco subjetivo propiciado por la crisis del modelo colonial, la corrupción rampante de la clase dirigente colonial — que ha dejado a muchas personas en un estado de shock y apertura para evaluar opciones distintas que planteen canalizar la indignación generalizada en el país. Esa receptividad ha quedado demostrada con el debate generado recientemente por el borrador, propuesto por un grupo de independentistas, de una orden ejecutiva diseñada y orientada estratégicamente para ser considerada por el presidente Donald Trump en la que se establece el reconocimiento de Puerto Rico como un pueblo diferente, distinto al de Estados Unidos, y que promueve que la mejor alternativa para ambas naciones lo es el establecimiento de un proceso de transición hacia la independencia.

– WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?

– CJPL – Como te mencionaba, ese borrador de orden ejecutiva ha provocado un debate importante, el cual no se veía desde hace tiempo y que venía encubierto por una idea generalizada, en la que incluso el propio independentismo ha participado. Me refiero a esa idea convertida en eslogan político, muy difundido, de que el “status ya no le importa a la gente”. Es común ver, sobre todo en periodos electorales, encuestas en las que, al preguntarle al elector puertorriqueño por los problemas más apremiantes en su vida, la cuestión de la situación colonial aparece relegada al fondo de la lista de prioridades.

Pero nadie cuestiona cómo se hacen esas encuestas ni cómo se formula la pregunta. La situación colonial incide directamente en nuestra alimentación, en la inflación económica, en el costo de vida, en la capacidad adquisitiva del puertorriqueño, en la reducción de la movilidad social y en el crecimiento de la pobreza. Un estudio reciente encargado por el Centro para la Nueva Economía confirma que más de la mitad de las familias puertorriqueñas apenas pueden llegar a fin de mes. Además, Puerto Rico se encuentra entre las jurisdicciones con mayor tasa de ejecuciones hipotecarias en todo Estados Unidos. Estas realidades existen y están todas vinculadas a la situación colonial, pero siempre va a depender de cómo se construyen las preguntas. Ese discurso también ha penetrado entre sectores del independentismo, especialmente el que circuló en la órbita de la Alianza en el periodo electoral de 2024.

Sin embargo, el debate generado por el borrador de la orden ejecutiva ha roto con esa falsa conciencia, con ese imaginario que sostenía que la situación colonial no importaba. Los medios de comunicación, al tocar el tema, han provocado una reacción pública muy clara. En las últimas semanas, hemos visto un revuelo en la calle, una ola de reacciones que indica que la gente está hablando del tema. Ese es, de entrada, uno de los méritos de esta iniciativa.

En segundo lugar, ¿qué le falta a esta propuesta? He insistido en la necesidad de retomar — con imaginación y rigor táctico — la tesis albizuista que buscaba declarar nulo el Tratado de París. Según esa tesis, planteada por Albizu en los años 30, España no tenía la autoridad legal para ceder a Puerto Rico, ya que al momento de la invasión estaba vigente la Carta Autonómica de 1897, lo que le otorgaba a Puerto Rico personalidad política y jurídica como nación independiente.

Mi propuesta para este grupo ha sido actualizar esa tesis y adaptarla a los desarrollos políticos y constitucionales contemporáneos en Estados Unidos. Hoy, en pleno 2025, ya no se trata solo de defender la personalidad jurídica de Puerto Rico en 1898; eso es secundario, sino de reconocer que, en el marco del desarrollo del derecho constitucional estadounidense, el poder ejecutivo ha ampliado su capacidad para modificar o abandonar tratados internacionales sin necesidad de aprobación congresional. Por eso propongo que se incorpore, en la orden ejecutiva, una cláusula en la que Estados Unidos, en la figura del Presidente, se retire unilateralmente del Tratado de París. Este paso tendría dos efectos: primero, que le otorgaría a la orden ejecutiva un carácter más permanente, no sujeta a los vaivenes políticos en Estados Unidos; y, en segundo lugar, abriría la puerta para establecer un nuevo tratado entre dos naciones soberanas que ponga a andar un proceso de transición hacia la independencia, con una transferencia real de poder.

Como te mencionaba anteriormente, ese ámbito discrecional del Ejecutivo se ha ampliado desde la “guerra contra el terrorismo” hasta nuestros días y es un rasgo distintivo de la deriva autoritaria y des-democratización interna del imperio. Debemos tener cuidado los independentistas de domesticar nuestros problemas y alinearlos a los discursos del Partido Demócrata porque solamente no nos gusta el gobierno de Donald Trump. Nuestra contradicción principal no es la misma que la de los estadounidenses. Yo veo bien que los independentistas exploremos esta posible apertura coyuntural. Posible apertura que me recuerda, de forma metafórica, a Lenin en 1914 cuando le sugería a los movimientos revolucionarios oponerse a la WWI para aprovechar el relativo debilitamiento y desgaste que las potencias imperialistas experimentaban y así atestar un golpe a sus respectivos gobiernos, logrando mejores condiciones y oportunidades para hacer avanzar la revolución. Lenin, en ese caso, llamaba concretamente a transformar la guerra entre imperialistas en una guerra civil. Nosotros tenemos que actuar desde las circunstancias que operan hoy en el imperio, tanto desde su crisis externa como la interna. Solo se trata, en nuestro caso, de leer el terreno de manera estratégica y no dogmática, sin abandonar nuestros objetivos históricos, para incidir concretamente en la correlación de fuerzas.

Quizás otro aspecto, desde mi perspectiva, que podría mejorar esta iniciativa ya no se centra tanto en el contenido del borrador de la orden ejecutiva, sino en su aplicación fáctica y probable. En este caso, se trata de controlar lo que nosotros podemos controlar.

A mí me surge una pregunta que considero de primer orden: si, en efecto, la dirigencia política republicana comienza a tomar nota de esta iniciativa y del esfuerzo que representa, ¿cuál será el instrumento político encargado de funcionar como una especie de bisagra? Un instrumento que pueda mantener conversaciones y negociaciones tanto con figuras de poder del Congreso republicano y de Casa Blanca; y, por otra parte, ser la voz que le hable al pueblo con claridad, sin tapujos, sin miedo y sin ambiciones electorales, sobre la situación real que estamos enfrentando. Y eso incluye, ciertamente, un sinnúmero de alternativas que no deben ser descartadas: desde una Comisión a Washington, como la inspirada por Hostos y la Liga de Patriotas en 1899, hasta un partido político o una comisión bilateral con una delegación compuesta por estadounidenses y puertorriqueños.

Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.