«Mobs rule», tituló The Times tras la insurrección británica de hace unos días. «Rule of the mob», según The Daily Telegraph. La turba gobierna. Cuenta el historiador Peter Linebaugh en «The London hangued» (1993) que la palabra inglesa «mob» proviene de un neologismo en latín, mobile vulgus, que las clases pudientes acuñaron en el siglo […]

«Mobs rule», tituló The Times tras la insurrección británica de hace unos días. «Rule of the mob», según The Daily Telegraph. La turba gobierna. Cuenta el historiador Peter Linebaugh en «The London hangued» (1993) que la palabra inglesa «mob» proviene de un neologismo en latín, mobile vulgus, que las clases pudientes acuñaron en el siglo XVIII para describir al proletariado pobre. La abreviación «mob» preserva la idea de movimiento, que también se plasmará luego en expresiones como la de «movimiento obrero» o «movimientos sociales». El movimiento incontrolado -sobre todo si es masivo- de las clases subalternas siempre ha representado la pesadilla de las clases dominantes en el capitalismo. Primero, por la fuga de los intentos de proletarización forzosa, que dieron lugar a formas esclavistas (el sistema de plantación) o semiserviles de trabajo. Segundo, por las revueltas violentas que ponían en cuestión el régimen articulado en torno a la propiedad privada (Linebaugh muestra cómo durante el siglo XVIII la mayoría de los ajusticiados en Londres con la pena capital lo fueron por delitos contra la propiedad). En fecha tan temprana como 1714 el Parlamento británico aprobó la Riot Act, que permitía a las autoridades dispersar cualquier reunión pública «tumultuosa» de más de doce personas y acusarles de un delito grave (penado a veces con la horca), ley que permanecería en vigor hasta 1973.

Los disturbios que se sucedieron tras la muerte a manos de la policía del joven negro Mark Duggan, conectan por tanto no solo con las revueltas de las comunidades de origen afrocaribeño en Brixton en 1981 y 1985, sino con la historia de la fundación de «un gran imperio con el solo propósito de crear un pueblo de consumidores«, «apto para una nación gobernada por tenderos o comerciantes» (La riqueza de las naciones, 1776). Semejante concepción de la nación bloquea el desarrollo de un sentido positivo de comunidad, y quienes ahora invocan más la palabra civismo y piden más mano dura suelen ser quienes más se identifican con aquella frase de Margaret Thatcher, continuamente desmentida por la realidad: «la sociedad no existe«. La violencia de la insurrección juvenil, la destrucción de mobiliario urbano, vehículos y el saqueo de determinados comercios y bancos, volvió a desatar la ira de los defensores del orden y pronto hizo olvidar el asesinato que dio origen al tumulto. El discurso de David Cameron, que tuvo que interrumpir sus vacaciones en una lujosa villa de la Toscana, rezuma odio de clase y moralismo a raudales:

«Hemos visto lo peor de la Gran Bretaña» (…) «hay bolsas de nuestra sociedad que no solo están rotas sino francamente enfermas.»

«Para mí, la raíz de este egoísmo sin sentido es la misma de la que he venido hablando desde hace años. Es una completa falta de responsabilidad en algunas partes de nuestra sociedad, con gente que se permite sentir que el mundo les debe algo, que sus derechos son más importantes que sus responsabilidades y que sus acciones no tienen consecuencias.»

David Cameron no se refiere a la corrupta elite británica, sino a los que según gente como él merecen su suerte y su posición social porque no se esfuerzan lo suficiente o no disponen de las capacidades intelectuales necesarias. Pero el Reino Unido es uno de los países industrializados con los mayores índices de desigualdad , agravados después de tres décadas de neoliberalismo. Dentro del selecto grupo de países ricos, también posee los mayores índices de pobreza infantil: el 30 % de los niños británicos viven bajo el umbral de pobreza, cuando en 1979 el índice era del 10%. Obviamente, el término de pobreza, sobre todo cuando no alude a la miseria extrema, es relativo y se concibe dependiendo de cómo se estructura una determinada sociedad. Se es pobre en función de las expectativas que se generan y la asignación social de estatus que se realiza. La británica mantiene fuertes divisiones de clase que son encubiertas con una ideología liberal individualista y meritocrática que se ha vuelto «sentido común» para la mayoría: la posición de uno en la sociedad es exclusivamente responsabilidad suya, y solo «trabajando duro» es como se puede adquirir mayores ingresos y oportunidades, mejorar su situación social, pagar impuestos (pocos, a ser posible) y tener derecho a exigir servicios al Estado. Sin embargo, el Reino Unido es el país de la OCDE con menor movilidad social, pues la concentración de riqueza obedece a otras lógicas. Muchos de los que trabajan duro -y sus hijos- saben que nunca saldrán de la pobreza o la marginación social. Esta flagrante contradicción suele resolverse responsabilizando a determinadas categorías sociales (inmigrantes, parados, madres solteras, jóvenes, etc.) por no trabajar lo suficiente y vivir del Estado. Se entra así en una dinámica de culpabilizaciones mutuas en el que cuesta encontrar la «comunidad» que de pronto se añora.

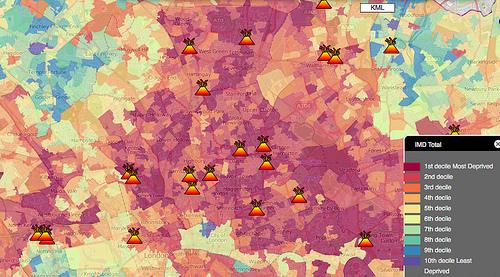

En el mapa de Londres que muestro a continuación se solapa el registro de incidentes con una visualización de los distritos según los niveles de ingresos. Llama la atención que la mayor parte de la superficie metropolitana se acerque al rojo, es decir, a los deciles de menores ingresos, en una de las capitales financieras del capitalismo global. En los grandes territorios metropolitanos la mayor parte de la población ya vive en lo que en el imaginario colectivo se considera un suburbio, aunque las calles «malas» convivan esquina con esquina con las «buenas». La mayoría social es periférica, en diferentes grados, y teme ser excluida de lo que se considera una vida exitosa, definida por determinados patrones de consumo.

En esta situación, las críticas que se dirigen a la policía tienen que ver principalmente con una supuesta benevolencia hacia los revoltosos y por no haber estado presente para proteger los comercios y vehículos privados. El gobierno promete aplicar métodos represivos (cañones de agua, gases lacrimógenos) que sólo se habían practicado en territorios coloniales (Irlanda del Norte). Pero antes de los recientes disturbios y del escándalo News of the world, la policía ya había perdido toda su legitimidad para una amplia franja de la videovigilada población, especialmente entre los más jóvenes y entre las comunidades negras y algunas que se identifican como «musulmanas». En Inglaterra y Gales un negro tenía 26 veces más posibilidades de ser «parado y registrado» (stop and search) que un blanco, en virtud de una legislación prevista para controlar en determinadas áreas los «comportamientos antisociales» y «prevenir delitos». Además, la sección 44 de la Ley Antiterrorista (2000) permitía a la policía emplear estas facultades aunque no tuviera ni siquiera una «sospecha razonable» de que fuera a cometerse un delito. Y eso que «sospechoso» puede ser casi cualquier cosa. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino Unido por considerar que dicha norma violaba el Convenio de Roma, pero la policía británica continúa realizando esta práctica en virtud de otras normas y, según parece, con la misma arbitrariedad. La policía adquirió además la costumbre de detener a gente en los barrios «complicados» simplemente para obtener su ADN y elaborar una base de datos genéticos que llegó a incluir hasta un millón de personas, lo que también ha sido contestado por los tribunales.

En uno de estos controles, Mark Duggan, un joven negro de 29 años, murió tras recibir un disparo de la policía, que luego trató de encubrir lo sucedido. Ninguna cámara de circuito cerrado, de las cuatro millones que filman de forma continua cada esquina de las ciudades británicas, registró el asesinato. Otros mueren a escondidas, bajo custodia policial o en dependencias policiales. Cuatrocientas personas desde 1990, aunque la inmensa mayoría de las muertes se hayan producido desde que Tony Blair llegara al poder: 333 entre 1998 y 2010. Son muchas. Ningún oficial de policía ha sido condenado jamás por tales hechos.

La mayor parte de los que participaron en los disturbios eran muy jóvenes, algunos prácticamente niños. Participaron hombres negros de origen caribeño o africano, pero también árabes, paquistaníes, blancos ingleses. Y mujeres. Estudiantes con un pie fuera del sistema educativo, parados, precarios. A todos ellos les une el odio a la policía. Algunos se organizan en pandillas, otros no. Muchos de los adolescentes que en los distritos londinenses de Tottenham, Enfield, Walthamstow, Hackney, Croydon o Ealing, y luego en ciudades como Birmingham o Manchester, se enfrentaron a la policía o la esquivaron para asaltar los comercios habían participado en las protestas estudiantiles de 2010 en protesta contra los recortes en educación o el incremento de las matrículas. En estas protestas aprendieron cómo sortear las técnicas policiales de contención de masas (kettle) y desbordarla. La periodista Laurie Penny resumió muy bien cómo se habrán sentido:

«Las personas provocan disturbios porque les hacen sentirse poderosos, aunque sea por una noche. Se amotinan porque han pasado su vida escuchando que no son buenos para nada, y se dan cuenta que juntos pueden hacer cualquier cosa: literalmente, cualquier cosa.«

Es también la lección principal que habrán extraído de la primavera árabe, de las revueltas griegas, de la movilización española. Aunque no se quiera reconocer, aunque ellos y ellas no expresen reivindicaciones políticas directas, y aunque repudiemos las formas del hooliganismo, la insurrección británica se inserta en esta onda expansiva. A diferencia del extraordinario movimiento integrador del 15-M, la violencia de estos jóvenes les aísla de otros movimientos u organizaciones, pero paradójicamente les conecta también con el resto de la sociedad. Les aísla porque el saqueo de tiendas y la quema de edificios incomoda o perjudica a estudiantes de clases medias, trabajadores y pequeños propietarios, que tienden a desolidarizarse o, peor aún, a formar patrullas ciudadanas con criterios racistas. Pero puesto que ya partían de una situación de exclusión y olvido, es la violencia la que ha puesto sobre la mesa sus problemáticas, que no forman parte del debate mediático y político cotidiano. Algo parecido sucedió en Francia -donde las insurrecciones duran semanas y no días- en 2005. Entonces Yann Moulier-Boutang escribió algunas cosas que considero pertinente recordar. Tras declarar que «rara vez un tumulto entusiasma», afirmaba:

«Hay que defender la sociedad contra el orden. Es necesario defender a los agitadores contra una concepción del orden extremadamente limitada, por no decir primaria. Y la necedad de los revoltosos no es la mayor en todo este asunto. Nuestros gobiernos (…) desplegaron estas últimas semanas una dosis de ceguera social, de terca obstinación, de perseverancia en el error, de consenso absurdo y vacío, verdaderamente inquietantes.

(…)

Debemos recordar que solo formamos una sociedad humana -y no una termitera- en la medida en que nosotros -y digo bien «nosotros»- somos capaces de cólera -dicho de otro modo, de cierta locura- y de insurrecciones. Sí, de insurrecciones. En la medida en que somos capaces, primero, de engendrarlas por una larga y reiterada ceguera, y por tanto en reconocer en ellas a nuestros propios hijos (y no a aquellos, expiatorios, de los «excluidos», de «los otros», de los «extranjeros» que devolvemos en avión). En la medida en que somos capaces, luego, de respetar el dolor de todo ser que comparte el mismo pequeño trozo de planeta que nosotros, capaces de rabia contra el culpable absurdo de los encadenamientos que fabrican penas de muerte en frío en una Europa que las ha prohibido como instrumento de Estado. Capaces, también, de dominar un pequeño pánico frente a este futuro helado que ya es su presente y del que estos agitadores nos muestran un espejo cruel. Capaces, finalmente, de tener reacciones inteligentes frente a este acontecimiento brutal.»

En Londres la rabia alternó con un desafío lúdico que ha desquiciado aún más al poder, que en su elitista estupidez anuncia más policía (más combustible para el fuego), más recortes sociales (recortes de subsidios a la vivienda o al desempleo para las familias vinculadas con los jóvenes «vándalos») y métodos más represivos. La consecuencia de todo ello podría ser la contraria de la que se pretende: la tendencia de los jóvenes pobres a formar bandas y grupos cerrados en sí mismos se incrementará si se les acorrala y se acentúa su aislamiento. Desde abajo harán falta menos condenas estériles y más comunicación por parte de aquellos movimientos políticamente más activos y organizados. Más circulación de ideas y afectos, más mobile vulgus.